Por GILBERTO LOPES*

A política de expansão da OTAN tem um apoio bipartidário significativo nos Estados Unidos.

Uma questão de vida ou morte

“Para os Estados Unidos e seus aliados, o objetivo é conter a Rússia. Para nosso país, é uma questão de vida ou morte, do nosso futuro como nação”, disse o presidente russo Vladimir Putin num discurso aos seus cidadãos em 24 de fevereiro, quando as tropas russas começavam a atravessar a fronteira ucraniana. “Não se trata apenas de uma ameaça real a nossos interesses, mas à própria existência de nosso Estado e de nossa soberania. A Rússia não pode se sentir segura, se desenvolver, nem existir, enfrentando a ameaça permanente a partir do território do que hoje é a Ucrânia. Esta é a linha vermelha de que temos falado em numerosas ocasiões – eles cruzaram-na”, destacou.

Vladimir Putin referia-se à ameaça representada a seu país pela expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) para o leste, pela permanente aproximação de sua infraestrutura militar das fronteiras russas. “Nos últimos 30 anos tentamos pacientemente chegar a um acordo com os principais países da OTAN sobre os princípios de uma segurança mútua e indivisível na Europa. Como resposta, invariavelmente nos defrontamos com truques cínicos, mentiras, pressões ou tentativas de chantagem”, disse ele.

Putin lamentou que velhos acordos e tratados tivessem perdido vigência, que os vencedores da Guerra Fria tentassem desenhar um novo mundo à sua própria maneira. Ele citou a sangrenta operação militar da OTAN na antiga Iugoslávia; as invasões e os ataques ao Iraque, Líbia ou Síria. “Em dezembro passado, fizemos uma nova tentativa para chegar a um acordo com os Estados Unidos e seus aliados sobre segurança europeia e a não expansão da OTAN. Nossos esforços foram em vão. Qualquer tentativa de estabelecer novas instalações militares no território da Ucrânia é inaceitável para nós!”, reiterou.

Um estrategista muito sério

Em todo caso, o problema para Vladimir Putin não é a OTAN em si. “Ela serve apenas como instrumento da política externa dos Estados Unidos”, disse ele. O problema “é que em territórios adjacentes à Rússia que – devo dizer – têm sido historicamente nosso território, está sendo promovido um ambiente ‘anti-russo’ hostil. Totalmente controlados do exterior, fazem tudo para atrair as forças armadas da OTAN e obter armas de última geração”.

Apesar disso, as vozes mais diversas avaliaram – quase todas de forma crítica – sua decisão de tentar resolver o problema pela via militar, como o presidente chinês Xi Jinping e o ex-ministro das relações exteriores brasileiro e ex-ministro da defesa durante o governo do presidente Lula, Celso Amorim. A operação militar russa viola as normas internacionais, tal como as violaram Washington e seus aliados ocidentais em várias ocasiões. A melhor maneira de resolver a crise é pacificamente, nos termos da Carta das Nações Unidas, disse Jinping.

Num artigo publicado em março de 2014, após a anexação da península da Crimeia, Henry Kissinger, secretário de estado norte-americano entre 1973 e 1977, descreveu Putin como “um estrategista muito sério, de acordo com os parâmetros da história russa”. “Mas a compreensão dos valores e da psicologia dos Estados Unidos não é seu ponto forte”, acrescentou, observando também que a compreensão da história e da psicologia russas tampouco era “um ponto forte dos legisladores estadunidenses”.

Protestos na Ucrânia apoiados pelo Ocidente durante anos levaram à destituição do presidente Viktor Yanukovych do poder em fevereiro de 2014. Para a Rússia, tratou-se de um golpe de Estado. A Ucrânia dava um giro à direita, mas também ao Ocidente. Kissinger tinha avisado: “Para a Ucrânia sobreviver e prosperar, não deve ser um posto avançado dos aliados de qualquer um dos lados contra o outro; deve funcionar como uma ponte entre eles”.

Mas isto não aconteceu

“O Ocidente deve entender que, para a Rússia, a Ucrânia nunca será simplesmente um país estrangeiro”. “A Ucrânia fez parte da Rússia durante séculos”, lembrou Kissinger. “Mesmo dissidentes tão famosos como Aleksandr Solzhenitsyn e Joseph Brodsky insistiram que a Ucrânia era uma parte integrante da história russa e, de fato, da Rússia”. “Tratar a Ucrânia como parte de uma confrontação Leste-Oeste arruinaria por décadas qualquer possibilidade de levar a Rússia e o Ocidente, ou seja, a Rússia e a Europa, para um sistema internacional de cooperação”.

Uma política sensata dos Estados Unidos em relação à Ucrânia, acrescentou Kissinger, “buscaria uma forma de cooperação entre as duas partes internas do país. Devemos buscar a reconciliação e não a dominação de uma facção”. Sugeriu também alguma saída para a situação da Crimeia que, no marco da legislação internacional existente, levaria em conta a realidade política da região. “A Frota do Mar Negro, que é como a Rússia projeta seu poder no Mediterrâneo, tem sua base estratégica e histórica de operações em Sebastopol, na Crimeia”. Kissinger sugeriu para a Ucrânia uma posição semelhante àquela que a Finlândia tem assumido até hoje: uma defesa irrestrita de sua independência; cooperação com o Ocidente nos mais diversos campos e espaços políticos; e uma postura cuidadosa para evitar qualquer hostilidade institucional contra a Rússia.

Como sabemos, esse não foi o caminho escolhido pelo Ocidente. Nada disso foi obtido nos seis anos que seguiram a queda de Viktor Yanukovych. Sem alguma solução baseada nestas propostas ou em outras parecidas, a tendência à confrontação se acelerará. O momento de sabê-lo chegará em breve, advertiu o ex-secretário de estado norte-americano. Ele não estava distante da realidade.

Uma expansão imparável

Em tema tão vasto, a multiplicidade de artigos e pontos de vista pode tornar-se um labirinto difícil de sair. Por isso tentarei seguir alguns pontos de vista que me pareçam ajudar a encontrá-la.

Um deles é o de James Kurth, professor emérito de Ciência Política no Swarthmore College, uma pequena mas prestigiosa instituição na Pensilvânia, num longo artigo[i] sobre o inevitável choque entre a política de expansão da OTAN para o leste e a esfera de influência da Rússia. A ideia chave sugerida por Kurth parece-me ser esta: “na mente dos líderes da política externa dos EUA, a expansão da OTAN não se trata realmente de expandir uma aliança militar, mas de algo mais. Seu verdadeiro objetivo tem sido consolidar a Europa como uma parte coerente e integral da visão norte-americana, de sua versão de uma ordem global”.

A Europa vista como uma espécie de fortaleza na arquitetura do grande projeto norte-americano de globalização. Uma ideia de globalização baseada na expansão do livre mercado, de fronteiras abertas, de democracia liberal, do império da lei, entendido como as normas liberais. Um projeto que, no entanto, está longe de fazer-se “global”, na opinião de Kurth. “Vastas áreas do mundo estão menos integradas na economia global e na ordem mundial do que há 50 anos”; países como China e Rússia rejeitaram essa ideia de globalização norte-americana.

Kurth sugere que o projeto de expansão da OTAN para países da Europa Central (antiga área de influência da União Soviética) e da Europa do Leste (alguns dos quais faziam parte da própria União Soviética) procura equilibrar o peso dos países da Europa Ocidental na União Europeia. Os da Europa Central e da Europa do Leste estão mais à vontade com a visão norte-americana do mundo, o que nem sempre é o caso da França e inclusive da Alemanha. Para os países da Europa Central e da Europa do Leste, o objetivo da OTAN continuou sendo o que era para a Europa Ocidental no pós-guerra: manter os russos longe, os americanos perto e os alemães sob controle (keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down).

A expansão da OTAN pode consolidar a liderança norte-americana na Europa e transformá-la numa expressão da globalização norte-americana. Na verdade, a OTAN seria a única organização liderada pelos EUA com legitimidade entre os principais países europeus. Tal expansão levaria inevitavelmente a um choque com a esfera de influência russa. Kurth lembra como, em junho de 2001, o presidente George W. Bush propôs – num importante discurso em Varsóvia – que as novas democracias europeias, do Báltico ao Mar Negro, deveriam ser admitidas na OTAN. Ficava claro, assim, que uma nova linha, traçada pela expansão da OTAN, foi estabelecida para separar a Europa da Rússia. A Rússia, pelo contrário, tem insistido que é parte da Europa; estava mesmo disposta a aderir à OTAN, algo que Washington sempre rejeitou.

O certo é que o projeto desenvolveu-se sem cessar desde o fim da Guerra Fria. A primeira expansão da OTAN para o leste veio em 1999, com a integração da Polônia, República Tcheca e Hungria. Já na ocasião, Moscou alertou que tal expansão ameaçava seus interesses vitais. O movimento continuou. Em 2004, houve uma megaincorporação de sete países: os três bálticos – Estônia, Letônia e Lituânia, antigos membros da União Soviética – Eslováquia, Eslovênia, Romênia e Bulgária. A Croácia e a Albânia aderiram em 2009, Montenegro em 2017 e a Macedônia do Norte em 2020.

Veja-se o mapa da Europa. Se excluirmos a pequena zona fronteiriça com a Noruega, no extremo norte, a fronteira russa é traçada com uma lista de cinco países: Finlândia, Estônia, Letônia, Bielorrússia e Ucrânia. A Finlândia, alinhada com o Ocidente, tem mantido uma política de prudente relação com a Rússia, embora sua adesão à OTAN pareça ser considerada agora. A Estônia e a Letônia, países com uma extrema direita muito ativa, fazem parte das políticas anti-russas mais agressivas da Europa. A Ucrânia e a Bielorrússia têm sido alvo de “revoluções coloridas” promovidas pelo Ocidente em várias partes do mundo (incluindo África e América Latina), exitosas na Ucrânia mas enfrentadas com sucesso por Moscou e seu aliado na Bielorrússia. Movimentos semelhantes foram promovidos também no “baixo ventre” russo, na Geórgia e no Azerbaijão, os quais Moscou também enfrentou com sucesso.

O apoio dos EUA à adesão dos estados bálticos à OTAN é visto como uma medida sem precedentes na política externa norte-americana. Na perspectiva das vertentes “realistas” e “conservadoras” da política externa norte-americana, os Estados Unidos não têm interesses estratégicos ou econômicos nos estados bálticos, tornando o apoio à sua adesão à OTAN “temerária e irresponsável”. Para os representantes das correntes chamadas “idealistas”, sejam liberais ou neoconservadores, os estados bálticos encarnam valores fundamentais que devem ser defendidos; são o posto avançado do Ocidente no Oriente.

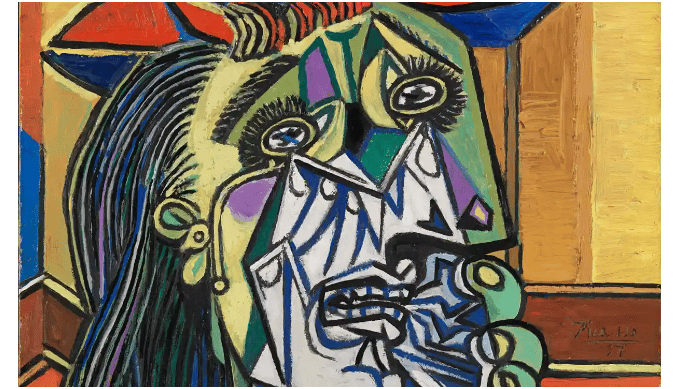

Kurth lembra-nos que a política de expansão da OTAN tem um apoio bipartidário significativo nos Estados Unidos, o que foi uma política consistente das últimas cinco administrações: Clinton, W. Bush, Obama, Trump e Biden. “Quando Obama iniciou um programa de apoio em grande escala aos grupos anti-russos na Ucrânia, em 2013, os russos começaram a preparar uma resposta eficaz”, observou ele. Primeiro veio a anexação da Crimea. Mais recentemente, o reconhecimento das repúblicas de Donetsk e Luhansk. E depois a invasão da Ucrânia.

“Durante décadas houve avisos sobre a provocação que representa para Moscou a expansão da OTAN”, tinha dito também o professor de História e Ciência Política da Universidade de Michigan, Ronald Suny, num artigo publicado em março passado. “O diretor da CIA de Biden, William J. Burns, tem alertado sobre o efeito provocador da expansão da OTAN para a Rússia desde 1995”. “Quando a administração do presidente Bill Clinton tomou medidas para incluir Polônia, Hungria e República Tcheca na OTAN, Burns escreveu que a decisão foi “prematura na melhor das hipóteses e desnecessariamente provocadora na pior delas”. Suny lembra-nos que, “em junho de 1997, 50 importantes especialistas norte-americanos em política externa assinaram uma carta aberta a Clinton na qual diziam: “Acreditamos que o atual esforço liderado pelos Estados Unidos para expandir a OTAN… é um erro político de proporções históricas” que “perturbará a estabilidade europeia”.

O chefe da política externa da União Europeia, o socialista catalão Josep Borrell, tem alguma razão quando disse estar “pronto a admitir que tinham cometido uma série de erros e perdido a oportunidade de aproximar a Rússia do Ocidente”. No entanto, sua declaração não levou a qualquer ação conhecida para remediar o erro. Ao contrário, contribuiu para uma política de armamento da Ucrânia e para a escalada do conflito.

Acendendo a luz alta

“A Guerra Fria terminou. O resultado superou quaisquer expectativas dos vencedores: a Alemanha foi reunificada, e agora está inteiramente incorporada à OTAN; o Pacto de Varsóvia foi abolido; as tropas soviéticas se retiraram da Hungria e da Tchecoslováquia e logo deixarão a Polônia, países que se unem à Comunidade Europeia e batem à porta da OTAN. A União Soviética desmoronou e o destino econômico e político do que até recentemente era uma superpotência ameaçadora está cada vez mais nas mãos do Ocidente”, dizia o ex-assessor de segurança nacional do presidente Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski (1977-81), então conselheiro do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), um think tank sediado em Washington.

Seu artigo foi publicado na revista Foreign Affairs no outono de 1992. Brzezinski constatava o triunfo do Ocidente na Guerra Fria e perguntava-se: Qual o próximo passo? Que tipo de paz? Qual deve ser o objetivo estratégico do Ocidente em relação a seu antigo rival na Guerra Fria?

Brzezinski tem uma visão histórica de longo prazo. Compara a desintegração da URSS (que durou apenas 70 anos) com a desintegração do grande Império Russo, que durou mais de três séculos. A observação de Brzezinski exclui um aspecto chave da Guerra Fria – a confrontação entre o capitalismo e o socialismo – para que tenhamos uma visão de longo prazo do papel histórico da Rússia no cenário europeu e mundial. Considero esta uma proposta útil para compreender o atual conflito e a rejeição de Washington de qualquer adesão da Rússia à OTAN ou às estruturas europeias, incluindo sua integração econômica à Europa, que é difícil de evitar devido à dependência energética da Europa em relação ao fornecimento de gás russo.

O legado da Guerra Fria colocava dois desafios: assegurar que a desintegração da União Soviética significasse um fim pacífico e duradouro do Império Russo; enquanto o colapso do comunismo representava o fim da fase utópica da história política moderna. Brzezinski já percebia as dificuldades de incorporação da Rússia no contexto ocidental. Ele sugeria facilitar a recuperação socioeconômica da Rússia com a mesma “magnanimidade” com a qual os Estados Unidos promoveram a recuperação da Alemanha no pós-guerra.

Tentou-se fazer isso. Talvez poucos textos o ilustrem melhor do que o longo romance de Jorge Volpi “Tiempos de Ceniza”. A voracidade (e o fracasso) dessa transição – que Volpi relata – faz parte desse mundo sobre o qual se debruçava Brzezinski em 1992. Para ele, tratava-se de oferecer à Rússia uma alternativa ao seu status imperial de longa data. Transformada em “parceira do Ocidente”, poderia assumir seu lugar “no concerto das principais nações democráticas do mundo”. Naturalmente, sob a liderança de Washington.

A Rússia não deveria perceber que um novo cordão sanitário a separava do Ocidente, mas isto deveria ser feito promovendo ao mesmo tempo a reconstrução das nações do antigo império soviético. Brzezinski considerava essencial que a Ucrânia se estabilizasse como um Estado independente e seguro. Este deveria ser um componente crítico da estratégia do Ocidente, não só econômico, mas também político.

Na prática, a oferta revelou-se muito mal-intencionada. Se a Alemanha e o Japão foram capazes de aceitar seu papel no mundo liderado por Washington, a Rússia nunca se sentiu confortável nesse papel. Parece-me que nenhum dos sonhos de Brzezinski se tornou realidade no final.

Russians out, Americans in, Germans down

O revezamento na corrida da OTAN para o leste foi assumido por países da ex-União Soviética – como os bálticos – e países que faziam parte do Pacto de Varsóvia, a aliança militar com a qual a URSS procurou confrontar a OTAN. Destes últimos, o mais ativo é a Polônia. “Uma Polônia e uma Europa seguras precisam mais dos Estados Unidos, tanto militar como economicamente; eu falarei sobre isto com o presidente dos Estados Unidos”, disse o presidente Andrzej Duda em março passado, na véspera de uma visita de seu colega norte-americano ao país.

Falando na cúpula da OTAN em Bruxelas, em 24 de março, Duda disse que, considerando a agressão da Rússia à Ucrânia, era necessário um maior compromisso da organização na região, tanto em termos de envio de tropas quanto de infraestrutura. A OTAN já implantou mísseis de médio alcance na Polônia e na Romênia. A fronteira polonesa também tem sido utilizada para o fornecimento de armas à Ucrânia.

Em 26 de março em Varsóvia, Joe Biden explicitou seu objetivo, afirmando que “Putin não pode permanecer no poder”. Uma revelação incomum de objetivos, que forçou esclarecimentos da Casa Branca de que Biden não estava propondo uma mudança de regime na Rússia. Em 4 de abril, a Alemanha e a França anunciaram a expulsão de 40 e 30 diplomatas russos de seus países. Em 29 de março, a Bélgica, os Países Baixos e a Irlanda uniram-se à Lituânia, Letônia, Estônia, Bulgária, Polônia, Eslováquia e República Tcheca, que também tinham expulsado os diplomatas russos. “Há costumes internacionais que são insignificantes e não chegam a lugar algum. Como, por exemplo, a expulsão de diplomatas”, disse o vice-presidente do Conselho de Segurança russo e ex-presidente do país Dmitry Medvedev. A resposta será simétrica e destrutiva para as relações bilaterais, advertiu.

Tudo isso soma-se às sanções econômicas destinadas a paralisar a economia russa e a tentar cortar seus laços com o mundo ocidental. Mas o terceiro objetivo do período da Guerra Fria – “Germans down” – não está mais colocado no momento atual. Sofreu um destino diferente. “A Alemanha dá uma guinada em sua estratégia de segurança nacional”, era a manchete de Elena Sevillano, correspondente em Berlim do jornal espanhol El País, em 27 de fevereiro. Num discurso ao Bundestag (o parlamento federal), que Sevillano descreveu como “histórico”, o chanceler alemão Olaf Scholz anunciou uma alocação extraordinária de 100 bilhões de euros para rearmar o exército alemão, e um aumento nos gastos anuais de defesa de mais de 2% do Produto Interno Bruto (PIB).

A Alemanha também decidiu abandonar sua política de não enviar armas para zonas de conflito, para enviar mil mísseis antitanque e 500 mísseis Stinger terra-ar à Ucrânia. Dias depois, a ministra das relações exteriores Annalena Baerbock do Partido Verde anunciou o desenvolvimento de uma nova estratégia de segurança que envolverá vários departamentos governamentais. A justificativa é a “responsabilidade especial” da Alemanha, devido a seu papel na última guerra mundial, de “apoiar aqueles cujas vidas, liberdades e direitos estão ameaçados”.

Baerbock justificou o rearmamento da Alemanha e assumiu um papel mais ativo na Aliança Atlântica dizendo que a guerra mostra “mais uma vez que a segurança depende da capacidade da OTAN de formar alianças”. O fortalecimento do flanco oriental e “exercícios militares adaptados às novas realidades” serão fundamentais nesta etapa, pois “toda a área oriental da Aliança está sujeita a uma nova ameaça”, disse ela. “Em face da ruptura radical da Rússia com nossa ordem de paz, devemos colocar em prática nossos princípios norteadores”, acrescentou, diante de uma Europa que parece desconhecer sua própria história e os riscos de levar os princípios de Berlim a todos os lugares, fonte de duas guerras terríveis na Europa.

A verdade é que “Germans down” não é mais um objetivo desta Europa. Uma perda de perspectiva que custou muito caro no passado. Neste contexto, não deixa de chamar atenção o silêncio (pelo menos público) de duas figuras particularmente importantes na política alemã recente, cujas relações com a Rússia talvez pudessem ajudar a encontrar uma solução para o conflito: a ex-chanceler Angela Merkel, uma democrata-cristã conservadora, e também o ex-chanceler Gerard Schroeder, socialdemocrata.

Mas o rearmamento alemão não é o único risco que a Europa corre. Alinhada com Washington, empenhada em vencer a guerra contra a Rússia na Ucrânia, longe de reconhecer os erros a que Borrell se referiu, a Europa – como todos no mundo – corre o risco de uma terceira guerra mundial. Como Joe Biden disse num discurso na Filadélfia e em um tweet em março passado: se a Rússia e a OTAN entrassem em confronto direto, não nos iludamos: isso significaria a Terceira Guerra Mundial!

A China e a carta das Nações Unidas

Distante do cenário do conflito, a China mantém uma posição pouco estridente, mas muito ativa, num contexto que não está no centro do conflito. Conhecendo os movimentos de tropas russas na Ucrânia, defendeu o respeito e a salvaguarda da soberania e integridade territorial de todos os países, incluindo a Ucrânia, e a observância sincera dos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas. Também considerou que “as legítimas exigências de segurança da Rússia tinham que ser levadas a sério e abordadas adequadamente”, referindo-se às cinco rodadas consecutivas de expansão da OTAN para o leste.

Para os críticos, como o professor de Direito da Universidade Hofstra de Nova York, Julian Ku, a posição chinesa, neste caso, contradiz sua definição de princípios. Países da Europa, África e sudeste da Ásia, que simpatizaram com o compromisso da China com a Carta das Nações Unidas, podem se sentir enganados pelo abandono desse princípio, disse Ku. A posição da China sobre o conflito na Ucrânia foi explicada em detalhes (e com sutileza) pelo embaixador chinês em Washington, Qin Gang, numa entrevista em 20 de março com o jornalista Fu Xiaotian num talk show tradicional da Phoenix TV. Ele também o fez num artigo – “Where we stand on Ukraine” – publicado pelo Washington Post cinco dias antes.

A essência da declaração conjunta de Putin e Xi Jinping, disse o embaixador Qin a Xiaotian, em fevereiro passado, “é que devemos promover a democracia nas relações internacionais, defender os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, opor-nos à ressurreição da mentalidade da Guerra Fria e à confrontação em blocos”. Citando o ex-presidente Jimmy Carter, Qin lembrou que durante pouco mais de 240 anos de vida independente, os Estados Unidos não estiveram em guerra por apenas cerca de 20 anos. Xiaotiano então o questionou: “Eles não enviaram tropas para a Ucrânia”. Qin respondeu: “Não. Mas forneceram armas. Então os Estados Unidos estão diretamente envolvidos na crise da Ucrânia, ou não?”

Qin reconhece que este conflito não faz bem à China. “Precisamos nos concentrar em nosso desenvolvimento econômico e social para garantir melhores condições de vida para nosso povo”. A cooperação entre China e Rússia, reiterou, não tem limites, mas tem uma linha de base, que é precisamente “os princípios da Carta das Nações Unidas, a lei internacional e as normas básicas que regem as relações internacionais”. O princípio mais importante consagrado nestas regras, disse o embaixador, “é o respeito pela soberania e integridade territorial de todos os países, incluindo a Ucrânia”.

Mas, acrescentou, “há uma história complexa por trás do problema ucraniano”. “Você tem que olhar para 30 anos atrás. A desintegração da União Soviética teve um grande impacto no cenário geopolítico e de segurança europeia. A Rússia se sente enganada pela expansão da OTAN para o leste. Sente-se ameaçada e encurralada”. “Agora todos estão envolvidos numa séria confrontação com a Rússia. Somente a China pode dialogar com a Rússia”.

A China também rejeita as sanções unilaterais dos Estados Unidos contra a Rússia e a tentativa de vincular a situação em Taiwan com a da Ucrânia. “Estas são questões totalmente diferentes”, diz ele. “O problema de Taiwan é um problema interno da China. Taiwan é uma parte inseparável do território chinês, enquanto o problema da Ucrânia é um conflito entre dois estados soberanos”.

Apesar da guerra, o Ocidente também não desistiu da confrontação com a China. Embora este tenha sido o tema principal da reunião dos ministros das relações exteriores da OTAN em Bruxelas, em 7 de abril, pela primeira vez diplomatas do Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia participaram desse tipo reunião. Para os analistas norte-americanos, a longo prazo, a Rússia e a China representam o mesmo desafio para a ordem mundial atual. É a opinião de Heather Conley, chefe do Fundo German Marshall, um think tank norte-americano que se dedica às relações com a Europa. Uma organização que se define como uma aliança para defender a democracia contra seus inimigos, afirmação que é acompanhada, em seu portal, por uma ilustração das bandeiras da China, Rússia e Irã.

Enquanto se desenrola o conflito na Europa, Joe Biden autorizou um contrato para a manutenção dos sistemas de defesa antiaérea Patriot de Taiwan. Também foi anunciada uma possível visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à ilha. A China respondeu afirmando que “tomará medidas decisivas para proteger sua soberania nacional e integridade territorial, e os Estados Unidos assumirão total responsabilidade por todas as consequências”, segundo o porta-voz do Ministério da Defesa chinês, Tan Kefei.

A diplomacia chinesa tem mantido uma intensa atividade em meio às tensões. “Com o mundo concentrado na guerra na Ucrânia, a China tem se envolvido em atividades diplomáticas com países vizinhos, especialmente no Sul da Ásia”, lembrou Yun Sun, diretor do programa chinês e codiretor do programa da Ásia Oriental no Centro Stimson em Washington. “Durante os últimos dez dias de março, Wang Yi, ministro das relações exteriores da China, visitou o Paquistão, Afeganistão, Índia e Nepal, participou da reunião do Conselho de Ministros das Relações Exteriores da Organização de Cooperação Islâmica, e organizou uma série de conferências internacionais sobre o Afeganistão”.

Yun Sun salienta, em particular, a importância da visita do ministro chinês das relações exteriores à Índia em 24 de março, que incluiu uma escala em Cabul e foi seguida por uma visita a Katmandu. Visita que, em sua opinião, faz parte de uma posição de neutralidade compartilhada pelos dois países no conflito ucraniano. Ambos os países se abstiveram de votar uma resolução da ONU em 2 de março que exigia o fim imediato das operações militares russas na Ucrânia. Mas ele desconfia de que a aproximação da China com a Índia seja bem sucedida, dadas as tensões decorrentes do choque fronteiriço entre os dois países em 2020, uma ferida que ainda não foi curada, embora o assunto esteja na agenda de Wang Yi em Nova Delhi.

Estados Unidos para sua casa, Rússia para a sua

Fizemos referências às perguntas feitas pelo ex-assessor de segurança nacional do presidente Carter, Zibgniew Brzezinski, após a Guerra Fria: Qual o próximo passo? Que tipo de paz? Qual deve ser o objetivo estratégico do Ocidente em relação a seu antigo rival na Guerra Fria?

A ideia era transformar a Rússia num parceiro do Ocidente, que assumisse seu lugar no concerto das principais nações democráticas do mundo. Naturalmente, um lugar subordinado à ordem liberal estadunidense. Não funcionou. Eles tentaram transformar sua economia com um vasto processo de privatizações de empresas estatais. Alguns se tornaram bilionários, mas nem Washington nem seus aliados europeus abriram as portas para que a Rússia aderisse a organizações europeias. O objetivo agora é o que indicou o presidente Biden: pôr um fim ao governo de Putin.

Para o Dr. Andrei Illarionov, identificado por Jonathan Joseph, correspondente de negócios da BBC News, como o principal ex-conselheiro econômico de Vladimir Putin, um homem atualmente vivendo nos Estados Unidos, uma forma diligente de acabar com o conflito na Ucrânia seria um embargo total às exportações de petróleo e gás da Rússia. Vladimir Milov, ex-vice-ministro de energia da Rússia, agora membro do partido de oposição liderado por Alexei Navalny, também aposta no efeito das sanções econômicas. “Eu diria que alguns meses de profundas dificuldades econômicas, como não vemos há 30 anos no país, mudariam o estado de espírito da sociedade. Mais pessoas começarão a reclamar abertamente”. Para Illarionov “mais cedo ou mais tarde” uma mudança de governo é inevitável na Rússia. Em sua opinião, é absolutamente impossível ver um futuro positivo para o país sob seu atual regime político. “Não há como o país se reintegrar nas relações internacionais, na economia mundial”.

Os Estados Unidos e seus parceiros ocidentais podem agora alcançar o que não conseguiram com a dissolução da União Soviética em 1991? Durante 30 anos, o Ocidente foi se aproximando da fronteira russa. No final, a Ucrânia foi apenas a peça final de um quebra-cabeça que acabou tendo dimensões globais. Tal realinhamento de forças acabaria por colocar Washington e Pequim frente a frente.

Quer tenha sido ou não bem-sucedida a resposta militar escolhida por Vladimir Putin para pôr fim a este jogo, o certo é que o presidente russo tem lutado contra as ameaças à sua porta. O controle da península da Crimeia está de certo modo consolidado e poderia ser difícil, mesmo para um eventual governo imposto pelo Ocidente, reverter a situação. Também não seria simples devolver o território de Donbas, de população majoritariamente russa, ao controle ucraniano. Seu objetivo de acabar com o papel dos nazistas no governo da Ucrânia não pode ser alcançado sem o apoio dos ucranianos, e ele não parece contar com esse apoio. A adesão da Ucrânia à OTAN dependerá do resultado da guerra e de uma certa sensatez dos líderes ocidentais para entender as tensões que isso criará. Naturalmente, isto será impossível com Putin no poder na Rússia.

Um chamado suicida à guerra

Convencidos de que “não havia alternativas” para sua visão de mundo nem para seus interesses, Washington tornou global sua política de intervenção nos assuntos internos de outros países. O papel do National Endowment for Democracy (NED) tem sido central para esta tarefa. Como o New York Times observou em 1997, o NED foi criado na administração Reagan nos anos 1980 “para fazer abertamente o que a CIA vinha fazendo sub-repticiamente por anos”.

Na Ucrânia, desempenhou um papel fundamental na promoção de um clima anti-russo. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, Washington correu para apagar detalhes do financiamento do NED a grupos ucranianos, disse Tim Anderson, diretor do Centre for Counter Hegemonic Studies, sediado em Sydney, Austrália. Dentre eles, o grupo InformNapalm, que publica propaganda anti-russa em 31 idiomas. “Há poucos setores que o NED não penetrou”, afirma Anderson.

Quase 35 anos depois, outros modelos de desenvolvimento e novas concepções de ordem política, ancorados sobretudo no papel da China no cenário econômico, político e militar internacional, minaram essa visão unilateral do mundo. O conflito na Ucrânia deixa claro que o mundo seria um lugar muito mais seguro se as tropas russas voltassem para casa. Mas seria muito mais importante ainda se as tropas norte-americanas, espalhadas por todos os continentes, fizessem o mesmo e pusessem fim a esta política de intervenção nos assuntos internos de outros estados como o Paquistão ou a Nicarágua.

A crise atual despertou o entusiasmo pela guerra de vozes insuspeitas, sonhos de autores como Paul Manson, que aspiram encarnar uma esquerda europeia entusiasmada com o rearmamento, com a confrontação de blocos, com o confronto com a Rússia (entende-se que também com a China), guerra para a qual convoca o Partido dos Socialistas Europeus, os Verdes e os partidos políticos europeus de esquerda, em artigo publicado na Social Europa em 11 de abril. Ele sonha que, em cinco anos, a OTAN poderá contar com novas divisões militares “empregadas do norte da Finlândia até o Mar Negro; grandes forças de reserva capazes de serem enviadas para a Europa central em tempos de crise; superioridade esmagadora em combate aéreo; drones e mísseis antiaéreos; uma marinha capaz de deter a agressão russa; e plataformas espaciais, capazes de sobreviver a qualquer ação russa destrutiva”. Uma fantasiosa “Guerra das Estrelas” que, se desencadeada, só pode nos levar a uma catástrofe final.

Ninguém deve se afastar deste debate. O pensamento de esquerda latino-americano não deve se afastar. Deve haver uma humanidade sensata, capaz de atar as mãos dessas pessoas. Em vez de uma corrida armamentista suicida, sem futuro, em vez da aproximação das linhas de confrontação (no estilo das antigas trincheiras no centro da Europa, na Primeira Guerra Mundial), parece muito mais sensato separá-las por um enorme fosso, fazendo com que voltem para casa as tropas norte-americanas espalhadas pelo mundo e as tropas russas que lutam em suas fronteiras. Estaríamos todos mais seguros.

*Gilberto Lopes é jornalista, doutor em Estudos da Sociedade e da Cultura pela Universidad de Costa Rica (UCR). Autor de Crisis política del mundo moderno (Uruk).

Tradução: Fernando Lima das Neves.

Nota

[i] O artigo, cheio de sugestões, pode ser visto neste link.