Por PAULO EDUARDO ARANTES*

Reflexões sobre os significados dos acontecimentos de 1968.

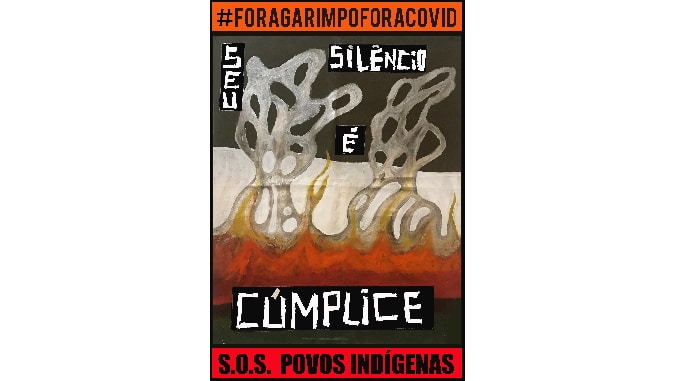

No Brasil

Acompanhei os acontecimentos de Maio de 1968 na condição de jovem professor de filosofia na faculdade da rua Maria Antônia. Aliás estreante, maio desabou no meu primeiro semestre de magistério. Me apanhou, portanto, de surpresa, ainda inseguro no exercício do novo ofício, morrendo de medo de não estar à altura da confiança dos meus maiores. Contestação naquele clima escolar de acatamento, nem pensar, só mesmo por inércia ou mimetismo. Aliás, contestar o quê? Mesmo as “lideranças”, como se dizia, do movimento por uma Universidade crítica, choviam um pouco no molhado.

Com as exceções de praxe, todo mundo era razoavelmente do contra-contra a ditadura militar e o medíocre conservadorismo ambiente que fora despertá-la na modorra das casernas. Porém, a favor dos bons cursos oferecidos, sobretudo se comparados à vida besta das grandes escolas. No caso do meu departamento, por exemplo, os estudantes – além de palpitar na gestão, da qual logo desistiram assim que a rotina substituiu a agitação das primeiras semanas de ocupação e greve – queriam menos Platão e Bergson e um pouco mais de Marx e Lênin, porém estudados de acordo com os métodos filológicos de sempre.

Não quero dizer que o clima fosse ameno em meio ao bate boca ideológico de sempre. Havia pelo contrário muita apreensão, pois a repressão podia baixar a qualquer momento, como de fato aconteceu com o incêndio do nosso prédio e morte à bala de um estudante.

Nessas condições não dava mesmo para compreender muita coisa, a bem dizer quase nada, sem com isso querer descarregar no meio relativamente pacato, embora exasperado pelo ainda mal assimilado contravapor de 64, o que sem dúvida se devia à inépcia pessoal minha. Também nossos luminares sociológicos viviam dizendo que aquilo tudo não ia dar em nada, seja em Paris ou nos Brasis (não sei se era essa a rima de Lamartine em Joujou e Balagandans), talvez porque assim o desejassem junto com as CGTs da vida.

Era moda aliás nos altos escalões do saber mariantonesco – cartilha pela qual eu rezava com sincera piedade – desancar o pobre Marcuse, por falta de rigor, é claro. Grande Recusa não era mesmo conosco: com sorte nos livraríamos da ditadura e trataríamos de arranjar uma saída para o país, infelizmente pró-sistêmica, já que a anti, queimada pelos soviéticos só poderia dar em bobagem, para dizer o menos.

Mas por falar em Marcuse, não eram poucos os quiproquós a seu respeito. Fazia sucesso nos círculos radicais de prontidão para a luta armada enquanto manobra de vanguarda proletária, mas no seu principal livro se demonstrava como o capitalismo tardio estava recuperando (no jargão gauchista da época) e revertendo no seu oposto todas as tendências de subversão qualitativamente nova do sistema; mas, por outro lado, quando admitia a brecha, por ela não passariam as classes ditas fundamentais.

Voltando ao meu zero de compreensão. Simpatizava, mas não via nada. De sorte que quando o Roberto (Schwarz), num ensaio memorável, recontou o que todos havíamos vivido, fiquei encabulado com a minha miopia de época, agravada pelo nosso horizonte filosofante. Também não era para menos. A síndrome mundial denominada Maio parisiense de 68 irrompera entre nós num palco por certo ardorosamente oposicionista, cultura de esquerda largamente hegemônica, porém socialmente confinada, pregando para conversos: contestação em recinto fechado (e lotado, como nos festivais de canção ou nos teatros) só podia exasperar mal-entendidos homéricos. É só relembrar o modo subversivo da Tropicália transformar contracultura em apelo comercial. Ou a nova esquerda requentando palavras de ordem da velha: da arte dita social ao centralismo democrático.

De 1789 a 1968

Se 1789 é o desfecho de uma longa luta entre acumuladores de capital pela acumulação de capital (o absurdo fim em si mesmo de sempre) e não um combate “progressista” entre a “modernidade” e o “atraso” (feudal, no caso) e se, além do mais, tomando certas liberdades com o período dito de acumulação primitiva, considerarmos que em 1789 fazia pelo menos três séculos que as principais instituições da acumulação interminável, característica do capitalismo enquanto sistema histórico, já estavam de pé (da desigual e polarizadora divisão mundial do trabalho à competição interestatal pelos benefícios da acumulação), é no mínimo muito estreita a visão do capitalismo emergindo da transição do Antigo Regime para a nova ordem burguesa, etc.: tudo isso para dizer que, nesta linha de raciocínio (que estou adotando provisoriamente, só para testar a imaginação “oposicionista” das pessoas, pois afinal se não fosse por isso não teria qualquer sentido relevante mais essa efeméride rotineira, os trinta anos de 68) 1789 foi um arranjo “sistêmico” entre os mesmos estratos dominantes que três séculos antes conseguiram reverter com sucesso a tendência a um relativo igualitarismo econômico que se anunciava com o desmoronamento da Europa medieval.

Noutras palavras, uma grande convulsão antissistêmica como 1968 não pode fazer parte da mesma série inaugurada por 1789. Contraprova: não por acaso, dando a volta ao mundo, o que começou em 1968 (e não terminou em 1968, fogo de palha que não deu em nada), além de anti-imperialista se contrapôs também à velha esquerda, que desde a origem alinhara a “revolução proletária” à perspectiva histórica da “revolução burguesa”. Ora, quem se contrapõe assim à ideia herdada de “progresso” enquanto matriz cultural legitimadora do capitalismo histórico, está sem dúvida, queira ou não, assinalando que a forma-política herdada chegou ao seu limite histórico.

Como não posso me estender sobre um outro lugar comum, os “novos movimentos sociais” etc., relembro um outro ponto, dentro do mesmo modelo explicativo que deu origem à pergunta: a série que culmina em 1968 e ali se esgotou principiou com a primeira rebelião antissistêmica dos tempos modernos (pax britannica), 1848: a atual desintegração da política enquanto esfera autônoma, hoje engolida pela mercantilização total, significa que a antiga coreografia progressista, o pas de deux ou pas de trois, reação conservadora, liberalismo (hegemônico) e sua derivação radical, o socialismo, também deixou de balizar a guerra social entre acumuladores de dinheiro e poder e as várias classes que vão resvalando (ou se alternando) para o leito comum da alienação e da exploração sem limites.

Dito isto, creio que seria bom relembrar que 1968 abriu quase uma década de lutas sociais, e que só foi de fato enterrado pela contrarrevolução liberal conservadora. Reagan-Thatcher não se empenhariam tanto em quebrar a espinha de um movimento sindical supostamente morto! A semente da globalização (ou que nome se dê à ditadura dos mercados financeiros fraudulenta sustentada pela retomada (…) da hegemonia americana) foi plantada como resposta à crise de governabilidade (na acepção conservadora da fórmula) desencadeada em 1968 (a crise fiscal do Estado não tem apenas raízes econômicas endógenas, o fordismo não explodiu somente em função do seu sucesso).

Até mesmo nosso “milagre” periférico tem a ver com a liquidez internacional à procura de uma lucratividade bloqueada nos países centrais; e mesmo o nosso ABC de 1978 em greve pode ser visto em linha com a turbulência da década de 70 (sindicalismo de combate etc.), talvez mais crucial que os anos 1960. Se estas impressões fazem sentido, a famosa adesão sistêmica da força de trabalho, cooptada pelas prestações do Welfarestate, precisa ser recontada. Bem como a impressão (…) de que viveríamos novamente (como achava Marcuse em 1964, abrindo o Homem unidimensional) numa sociedade sem oposição. Isto não quer dizer que o momento de vinda de uma onda não continua sendo uma surpresa.

A Ideologia Francesa

Como imortalizado num artigo famoso de Viansson-Porté no Le Monde em março de 1968 (as coisas começavam a ferver em Nanterre), a França morria de tédio. Do lado intelectual esse tédio se exprimia no falso brilho do estruturalismo, revanche profissional, não por acaso epistemologizante (arre!), contra as maneiras livres, a falta amadorística de decoro da transformação “existencial-marxizante” da inteligência francesa do pós-guerra.

Como dois séculos antes com os iluministas, 1968 atropelou as ruminações rebarbativas do estruturalismo contra a história e outras diacronias assemelhadas. A Ideologia Francesa propriamente dita veio administrar o espólio da brecha 1968, renegando é claro a fase anterior. Da noite para o dia todos se tornaram gauchistas… e antimarxistas, pois afinal a famosa classe operária negara fogo no momento da grande virada: tinham então “desejado” a “servidão voluntária”.

Esta fabulação mirabolante foi o sinal verde para toda sorte de fantasias teóricas acerca do Poder (uma entidade metafísica substitutiva), do “capitalismo energúmeno”, que, no entanto, convidava à alienação afirmativa das pulsões e outras clivagens sublimes. E isto enquanto o mundo mudava de eixo (o polo dinâmico da acumulação ameaçava se transferir para a Ásia e, no entanto, os maoístas parisienses deliravam no jardim zoológico de Vincennes).

Veio o tranco Reagan-Thatcher e a subida apoteótica do dinheiro aos céus: renegou-se o terceiro-mundismo imaginário do período anterior (a diferença, a margem etc.), a sociedade disciplinaria reformou-se milagrosamente, descobriu-se a condição pós-moderna como a solução da lavoura, Foucault redescobriu a ética, o sujeito e a estilização da existência etc. Sem com isso dar razão aos adversários deles – que aliás cunharam a fórmula pejorativa “pensamento meia oito” – que redescobriram a Europa de Husserl e Habermas enquanto berço da Teoria, último refúgio da humanidade (europeia) ante as patologias (sanáveis) da nova ordem mundial etc. etc. Pensando em retrospecto até que havia um ímpetozinho radical naquela década de 1970, chegando mesmo – peneirando bem, é claro – a dar saudade quando se observa a pasmaceira que se seguiu no ajuste da era Mitterrand.

Por onde se vê que o divórcio, ou mútuo desconhecimento, não poderia ser maior, entre os subterrâneos do fordismo em decomposição e as piruetas do pós-estruturalismo, ou então tudo a ver, pegando a coisa pelo outro lado: quem me garante que a microfísica do poder não era uma teoria involuntária do vácuo deixado pelo colapso da modernização keynesiana antes do retorno à ordem na forma de um interminável comentário do fim das grandes narrativas etc.?

Em resumo: evitar o amálgama, nada em comum entre a crítica premonitória do sistema então em plena expansão tal como se lê na obra dos Situacionistas, em particular na Sociedade do espetáculo, de Guy Debord, nada em comum entre esse autor irrecuperável que de fato antecipou a ruptura de 1968, e a estilização do seu apodrecimento posterior, por exemplo nas elucubrações de um Braudrillard sobre o “simulacro”, conceito bastardo que não por acaso é fruto da pilhagem da noção situacionista de “espetáculo”, por sua vez derivada da crítica materialista da economia política nos seus primórdios.

Os significados do Maio de 1968

Escreveu-se uma biblioteca sobre Maio de 68, mas ainda sabemos pouco, e cada vez menos enquanto não deciframos a crise atual, chave da periodização que permitirá subtrair aquela reviravolta mundial ao império dos clichês, pouco importa se a favor ou contra (chego a preferir a opinião dos conservadores à celebração de praxe). Ainda dos anos 1970, começou-se a difundir a ideia que a explosão de Maio simplesmente abrira a porta para a americanização da França, até então entrincheirada na sua excepcionalidade.

Não direi que não. Veja se estou abusando, se é muita dialética para boi dormir: uma revolta anti-autoritária, uma demanda explosiva do direito à diferença como fim de todas as alienações que ao mesmo tempo alastrava as relações mercantis por toda a extensão do campo social, como se o aparato produtivo fosse colonizando a energia social que se liberava(m) em luta contra ele. Por outro lado, nove milhões de grevistas durante três semanas num país central não é pouca brincadeira. Como ficamos? Ao mesmo tempo a maior rebelião de massa antifordista e a consumação do fordismo nos acordos de Grenelle de junho de 1968 – pelo menos esse é o cenário dos “regulacionistas” franceses.

Não custa acompanhar o roteiro dos “regulacionistas”: Grande Recusa de massa da regulação fordista em todas as suas formas (entre parêntesis: a sociedade totalmente administrada que os frankfurtianos julgavam um monolito congelado); paulatino alinhamento dos novos movimentos sociais dos anos pós-68 com a esquerda do compromisso fordista, cuja noção de progresso social implica justamente incremento do poder aquisitivo de massa e por consequência extensão do reino da mercadoria ao mesmo tempo em que o Estado-providência desmercadoriza uma parcela fundamental da força de trabalho, mas via administrativa e portanto nova rodada de enquadramentos alienantes; em 1981 todos juntos no balaio de um novo programa comum chegam ao poder; menos de dois anos depois o famoso compromisso fordista entrava em coma e retrospectivamente Maio de 68 era o sinal de que sua base material começara a afundar.

A contracultura meia oito fora apanhada no contrapé: a crise dos anos 1980 – o ajuste conservador a uma nova hegemonia global que sepultara o “desenvolvimento” em favor da norma inegociável de uma economia “solvável” –, vista novamente em retrospecto, revela um movimento contestatório de ideias e comportamentos empilhando argumentos libertários em favor do liberal-produtivismo antes do seu triunfo. Na hora deste último, a adaptação virá com naturalidade por não precisar renegar a velha mise en scène da rebeldia.

Veja então o caso Cohn-Bendit. Se alguém quiser desmoralizar o movimento de Maio de 68, basta acompanhar a gesticulação desse alto personagem. Que entra em cena em Nanterre e depois nas sucessivas noites de barricadas e anfiteatros lotados com um espantoso sexto sentido para timing próprio da mídia; hoje um prócer europeu da sociedade de mercado e caluniador analfabeto do único “filósofo” que percebeu o que estava em jogo em 1968 (Marcuse).

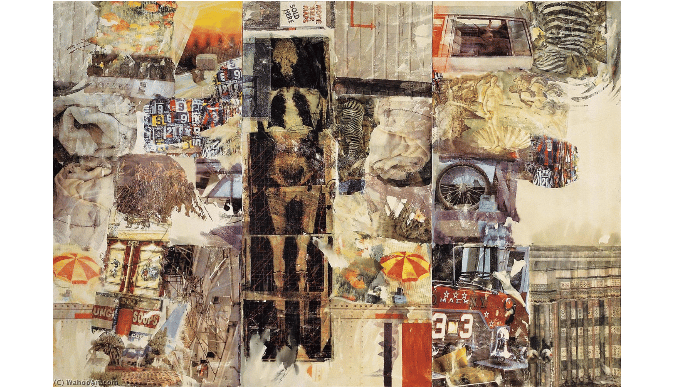

Pois bem: tudo se passa como se uma espécie de ironia objetiva (afinal o capitalismo é isso mesmo, ou melhor, acaba de passar da ironia para o estágio do cinismo objetivo) convertesse em permanência a crítica situacionista da sociedade do espetáculo no seu contrário: afinal o que foi 1968 senão, ou também, um Grande Espetáculo? Ora, o indigitado Dani Vermelho-Verde, ambíguo desde o início até a raiz do cabelo, o que fez senão atinar – e manipular, em consequência – com a natureza espetacular de todo ato político depois do fim da esfera política clássica que, justamente se apresentou como tal, integrada à ordem mercantil, em 1968?

Contraprova, passando do núcleo orgânico para a periferia: nada mais parecido com a provocação comercial, porém inconformista do Dany Furta-cor, ora vermelho, ora verde conforme a maré, do que o alpinismo cultural do nosso ideólogo da Verdade Tropical, que manobra (…) como “estadista” nato desde o estilo rebaixado do pop até à elevação à condição de prócer da cultura nacional, dez mil metros acima da esquerda e da direita, vistas dessa altura como indistintas e superadas.

Idem ibidem FHC, porém em sentido inverso, dos píncaros do marxismo uspiano à vala comum tropicalista em que braceja, cantando a Força do destino nos picadeiros da mais baixa categoria (…). (…) (da velha França varguista) por expansão da mercadoria.

*Paulo Eduardo Arantes é professor aposentado do Departamento de Filosofia da USP. Autor, entre outros livros, de Formação e desconstrução: Uma visita ao Museu da Ideologia Francesa (editora 34).

Artigo estabelecido a partir de entrevista concedida a Ricardo Musse. Uma seleção de trechos dessa entrevista foi publicada caderno mais! do jornal Folha de S. Paulo, em 10 de maio de 1998.

Não há outros artigos relacionados.