Por CÉSAR MORTARI BARREIRA*

A nova ordem mundial é a anarquia brutal dos que comandam sem precisar de justificativas

“Depois de tomarmos o poder, nós, fascistas, somos, na verdade, os únicos verdadeiros anarquistas. A única anarquia real é a do poder” (Duke Blangis, personagem de Salò).

1.

Em 1972, Eugenio Cefis, então principal executivo da ENI – a grande empresa estatal italiana de energia criada no pós-guerra para assegurar autonomia petrolífera ao país –, foi convidado a proferir uma conferência na Academia Militar de Modena. O título escolhido condensava uma mutação histórica em curso: La mia patria si chiama multinazionale [A minha pátria se chama multinacional].

Falando a futuros oficiais, Eugenio Cefis apresentou um diagnóstico pragmático. O Estado nacional, afirmou, tornara-se estruturalmente incapaz de acompanhar a escala, a velocidade e a complexidade dos processos econômicos contemporâneos. Os verdadeiros centros de decisão já não coincidiam com o Parlamento, mas com estruturas empresariais multinacionais, capazes de operar acima das fronteiras e, assim, de deslocar investimentos e reorganizar cadeias produtivas conforme critérios de eficiência e rentabilidade.

Nesse novo quadro, o Estado passava a desempenhar funções de mediação, administração de conflitos e tentativa tardia de regulação de dinâmicas que já escapavam à sua escala. A “pátria”, nessa lógica, deixava de ser uma comunidade histórica e política para se tornar uma organização funcional: aquilo que garante estabilidade e as condições de expansão. Resta perguntar: para quem?

As empresas petrolíferas ocupavam lugar central nesse diagnóstico. As grandes companhias de energia haviam aprendido a operar em ambientes politicamente instáveis, a relativizar nacionalizações, a diversificar fontes de extração e a submeter Estados formalmente soberanos à sua racionalidade logística e financeira. Daí sua afirmação: “a filosofia das sociedades petrolíferas levava diretamente à multinacionalidade” (Cefis, 1972, p. 2).

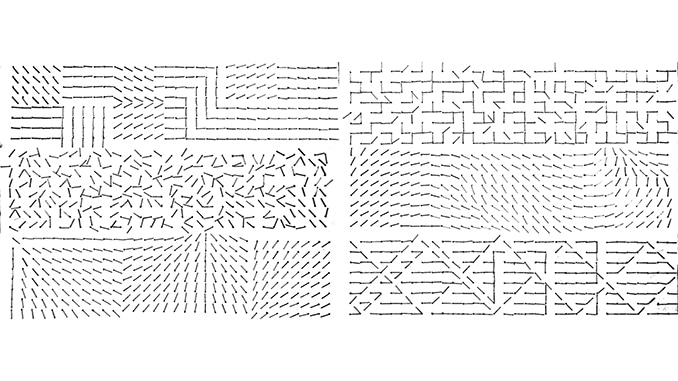

Longe de ser apenas um recurso estratégico, o petróleo construía um modelo organizacional do poder. Não por acaso, “as companhias [começaram] a teorizar a máxima flexibilidade, isto é, a possibilidade de obter os seus suprimentos de diversos países e também de direcionar os fluxos do petróleo bruto para áreas de consumo cada vez mais diversificadas” (Cefis, 1972, p. 3).

Estava em curso, portanto, a construção de um modo de representação empresarial do mapa mundial. Neste, os países – e tudo o que os compõem – são percebidos como peças de tabuleiro de um grande e único mercado. Não por acaso, “evolui-se cada vez mais para a identificação da política com a política econômica” (Cefis, 1972, p. 8).

Mas não só: “Em suma, os Estados nacionais, nas suas relações com as empresas multinacionais, parecem frequentemente como os jogadores de uma equipe de futebol obrigados por um regulamento absurdo a jogar apenas na sua própria grande área, deixando aos seus adversários a liberdade de se moverem à vontade por todo o campo” (Cefis, 1972, p. 9).

Nesse cenário, é preciso certa criatividade para continuar jogando. Para Eugenio Cefis, era evidente que “não se pode pedir às empresas multinacionais que parem à espera de que os Estados elaborem uma resposta adequada” (Cefis, 1972, p. 9). Por isso mesmo, “os Estados devem elaborar respostas sempre atualizadas, diria quase inventar instrumentos de política econômica sempre novos” (Cefis, 1972, p. 10).

Formulada há mais de 50 anos, a tese da “pátria multinacional” de Eugenio Cefis encontra sua forma contemporânea no sequestro de Nicolás Maduro. Incapaz de “inventar instrumentos” dentro da legalidade internacional, os EUA criaram outro: o chefe de Estado é sequestrado, o território funciona como penhor e o petróleo aparece como resgate. A política econômica aparece, assim, despida de mediações, como pura execução.

2.

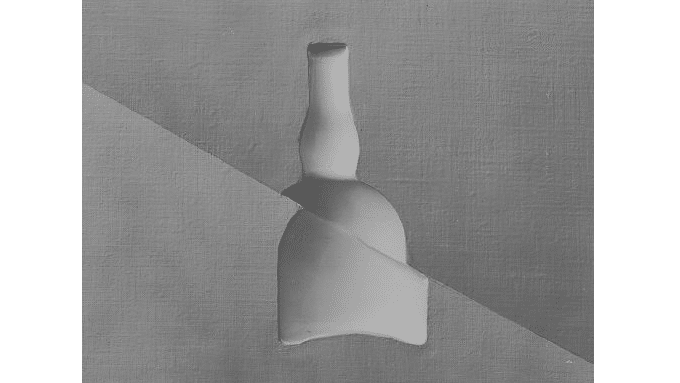

Não é mera coincidência que Eugenio Cefis reapareça em Petróleo sob a forma de Aldo Troya.[i] Em seu romance inacabado, Pier Paolo Pasolini apresenta – de uma forma radicalmente nova – uma anatomia do poder hodierno. Em uma carta a Paolo Volponi, ele diz que o livro terá como foco o “petróleo, o grande motor do nosso suposto neocapitalismo, da divisão internacional do trabalho, dos poderes financeiros que produzem esta crise, o nosso sofrimento, a nossa imaturidade, a nossa fraqueza e, juntamente com isso, as condições de sujeição da nossa burguesia” (Vespaziani, 2019, p. 34).

Aldo Troya não é um tirano clássico ou líder carismático. Ele encarna um tipo de poder mais frio e eficaz: aquele que opera na zona indistinta entre o público e o privado, entre o Estado e a empresa, entre a legalidade e o crime. Seu traço mais marcante, sublinhado por Pier Paolo Pasolini, é seu “sorriso” (Pasolini, 1992, p. 94), uma expressão que mistura arrogância, lucidez e a certeza de que nada lhe acontecerá. Aldo Troya sabe que age fora de qualquer moral compartilhável – e sabe que o sistema foi organizado para absorver esse excesso.

É aqui que a epígrafe de Salò adquire toda a sua força. A anarquia do poder de que fala o Duque Blangis é o oposto da ausência de ordem. Em sua forma extrema, anarco-capitalista, ela designa a liberdade absoluta de quem comanda, liberto de justificativas, limites simbólicos ou narrativas legitimadoras. Pasolini percebeu que o novo fascismo não estava atado a mitos nacionais, mobilização de massas ou retórica épica. Entrava em cena, cada vez mais, a gestão eficiente da violência, exercida por técnicos, especialistas e executivos do comando.

A persona de Donald Trump torna-se, aqui, conceitualmente inteligível. Trump não é uma anomalia grotesca da política internacional, mas um tipo espetacular de Aldo Troya. Bastante próximo da descrição do “verdadeiro poderoso” apresentada por Pier Paolo Pasolini, o presidente dos EUA é “frio e totalmente cínico – ele se solta e vira um pouco infantil apenas nos seus hobbies” (Pasolini, 1992, p. 499).

Quando afirma que “os Estados Unidos serão reembolsados com o petróleo venezuelano”, e que “a Venezuela comprará produtos dos EUA com dinheiro do petróleo”, Donald Trump fala a língua de Cefis e Troya e, desse modo, atualiza o arsenal – literalmente – da economia política. Tais manifestações revelam um executivo que olha para um Estado como quem avalia uma subsidiária ineficiente, passível de intervenção para recuperação de ativos e expansão da cadeia produtiva.

A noção de reembolso é sugestiva pois atualiza a aparência de relação contratual, reorganizando-a como um regime de apreensão. A soberania já não é violada em nome de valores universais — democracia, direitos humanos, liberdade, o velho mantra das intervenções norte-americanas —, mas tratada como penhor automaticamente executável. As cartas do tabuleiro estão lançadas: o território passa a funcionar como ativo passível de tomada, o governo local como obstáculo gerencial a ser removido, e a comunidade política como variável descartável na contabilidade da decisão.

3.

A economia política da apreensão reivindica um direito unilateral de execução. O solo venezuelano surge, assim, não como território de uma nação soberana, mas como penhor disponível, ativo passível de tomada direta para compensar custos e ampliar ganhos. A declaração de Donald Trump não foi acessória: ela estruturou publicamente o sentido da operação militar que capturou Nicolás Maduro e anunciou a administração “temporária” da Venezuela por forças norte-americanas.

Essa linguagem expõe um ponto que deve ser compreendido com clareza: a violência contra a Venezuela não veio acompanhada de justificativas moralistas ou civilizatórias, como foi habitual em intervenções de grandes potências ao longo do último século. Não houve, como repertório discursivo dominante, a invocação de defesa da democracia, proteção dos direitos humanos, promoção de liberdade ou promessa de progresso. Essas narrativas, que historicamente serviam, por mais hipócritas que muitas vezes fossem, como justificativas moralizadoras para a intervenção, estão ausentes ou esvaziadas no enunciado sobre a Venezuela.

O que se apresenta, de modo claro e direto, não é uma relação econômica estruturada por obrigações recíprocas, mas uma operação de apreensão. Um poder dominante identifica um território estratégico, trata-o como penhor disponível e intervém diretamente para executar a tomada. O controle do espaço petrolífero antecede qualquer consideração política, e o retorno econômico aparece como efeito esperado da execução. A violência, portanto, não corrige uma dívida: ela materializa uma hierarquia na qual a soberania é simplesmente convertida em ativo apropriável.

Aqui se desenha uma nova agenda de interação internacional. Nela, fazer política passa a ter outro significado: abordar Estados como empresas falidas ou unidades econômicas mal geridas, em que o território nacional deixa de ser locus de soberania popular, a população passa a ser irrelevante frente à lógica de extração de recursos e o governo autônomo é reduzido à posição de devedor a ser reconfigurado por credores. Tudo isso acompanhado – como ainda deve ser revelado – de incontáveis negociações e traições típicas de uma manobra desse porte.

É certo que esse modo de operar contraria o direito internacional, que protege, ao menos formalmente, a soberania dos Estados. Mas, efetivamente, o que está em jogo é algo ainda maior, uma mudança no modo de vincular economia, território e poder: da geopolítica para a “geoeconomia” (Babić, 2025). A destruição ou neutralização da autoridade do governo venezuelano não foi, portanto, um fim em si. Foi meio para que esse território fosse convertido em ativo diretamente acessível e administrável segundo critérios de eficiência e lucro pelas corporações petrolíferas norte-americanas.

A linguagem do reembolso não é um detalhe retórico: ela é a chave para entender como um Estado soberano pode ser transformado em ativo em liquidação sem que discursos legitimadores tradicionais apareçam como justificativa dominante. E é isso que faz da operação contra a Venezuela não um incidente isolado, mas um testemunho dramático da prevalência de uma lógica geoeconômica sobre formas clássicas de legitimidade política.

4.

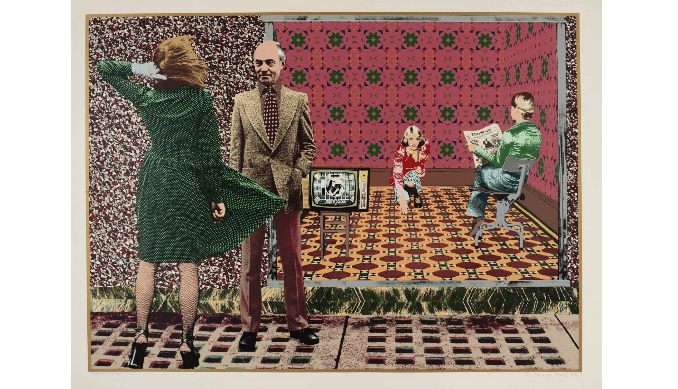

Trump afirmou ter acompanhado a invasão da Venezuela ao vivo, como quem assiste a um programa de televisão. A frase, relatada com certa naturalidade, não provocou o escândalo que se poderia esperar diante da trivialização explícita de um ato de agressão internacional. Ao contrário, ela foi absorvida como mais um traço de estilo, mais uma excentricidade midiática. No entanto, essa naturalização diz muito sobre a forma contemporânea do poder.

Pier Paolo Pasolini insistiu – especialmente nos textos reunidos em Escritos corsários – que o novo fascismo não se apresentaria mais como mobilização de massas, culto épico da nação ou retórica grandiloquente. Ele se manifestaria de maneira muito mais eficaz: por meio da integração entre poder, tecnologia e consumo.

A violência deixaria de ser encenada como exceção trágica e passaria a circular como espetáculo cotidiano, administrado por dispositivos técnicos e consumido sem mediação crítica. Nas palavras de Pier Paolo Pasolini, “o novo fascismo […] é americanamente pragmático. Seu propósito é a reorganização e a homologação brutalmente totalitária do mundo” (Pasolini, 1999, p. 318).

Assistir a uma invasão “ao vivo”, como um episódio de série, não é um detalhe psicológico nem uma simples metáfora infeliz. É a expressão de uma mutação profunda na forma como a violência política é percebida, narrada e legitimada. Ela se tornou um fluxo de imagens, dados e transmissões em tempo real, integrado à mesma lógica que organiza o entretenimento, a informação e o consumo. Nesse cenário, o poder não apenas age; ele se observa agindo, com a distância fria de quem acompanha indicadores em um painel de controle.

Nesse sentido, a declaração de Donald Trump atualiza não apenas o alcance, mas a perversidade da indústria cultural. Diferentemente das guerras televisivas do início do século XXI, quando se temia que a transmissão de imagens de conflito naturalizasse a violência na sociedade civil, agora a espetacularização é não apenas social, mas executiva. O presidente dos Estados Unidos, diretamente responsável pela ação, consome e promove a violência como conteúdo, acompanhando-a em tempo real como se fosse um programa de televisão. A fronteira entre governo, entretenimento e gestão não é apenas borrada, mas funcionalmente abolida.

Mas, paradoxalmente, essa forma extrema de espetacularização não inaugura um mundo inteiramente novo. Ao contrário, ela revela um movimento de retorno ao essencial. Por trás da linguagem empresarial, da gestão algorítmica e da circulação incessante de imagens, continuam operando mecanismos bastante conhecidos da insaciável acumulação capitalista. A tecnologia não substitui a estrutura; ela a torna mais eficiente, mais rápida e menos justificável.

Quando o espetáculo se dissolve, o que permanece é o básico: petróleo, território e força. Os senhores do mundo estão novamente de pé – agora não mais sob os signos épicos do passado, mas ao som cru e repetitivo de drill, baby, drill. [ii]

*César Mortari Barreira, pesquisador visitante no IESP/UERJ, é diretor executivo do Instituto Norberto Bobbio. Autor, entre outros livros, de Teoria Monetária do Direito: Contribuição Para a Crítica (Editora Cotracorrente). [https://amzn.to/4qmjcYW]

Referências

Babić, Milan (2025). Geoökonomie. Anatomie der neuen Weltordnung. Berlim: Suhrkamp.

Cefis, Eugenio (1972). “La mia patria si chiama multinazionale” (disponível em https://malastoria.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/05/cefis-conferenze.pdf);

Pasolini, Pier Paolo (1992). Petrolio. Torino: Einaudi.

Pasolini, Pier Paolo (1999). Saggi sulla Politica e sulla Società. Milano: Mondadori

Vespaziani, Alberto (2019). “(Words and) Images of Power in Pier Paolo Pasolini’s Petrolio”. R. Dir. Gar. Fund., Vitória v. 20, n. 3, pp. 31-46.

Notas

[i] Em 1974, na festa anual do então PCI, em Milão, Pasolini faz uma intervenção oral sobre o “genocídio” – “a destruição e a substituição de valores na sociedade italiana atual levam, mesmo sem carnificinas e fuzilamentos em massa, à supressão de largas faixas da sociedade” –, associando os “novos valores” não apenas à figura de Cefis, mas à discussão sobre o “desenvolvimento” que se buscava na Itália, explicitamente fazendo referência ao discurso “A minha pátria se chama multinacional” (Pasolini, 1999, p. 515).

[ii] Lema de Donald Trump que, desde 2025, resume toda uma visão sobre política energética e ambiental do atual governo dos EUA.