Por GIOVANNA BARTUCCI*

Trecho selecionado pela autora do livro recém-editado

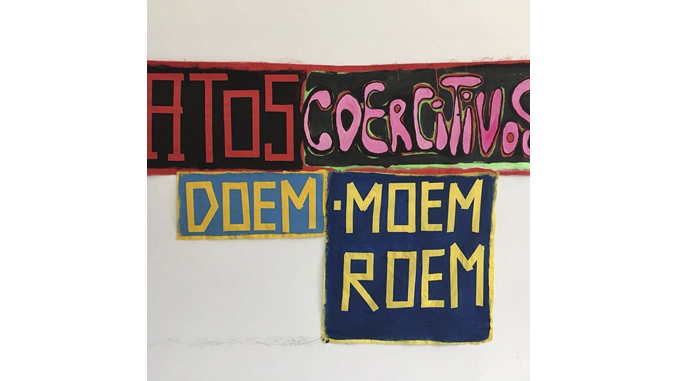

O fato é que, caso queiramos circunscrever a pós-modernidade da perspectiva da globalização neoliberal, não será difícil identificá-la com a crise dos estados-nações, com o enfraquecimento de fronteiras, de distinções entre culturas, aliados a uma mobilidade econômica, geográfica e cultural. Somemos a isso as características da natureza geral da guerra e da paz no final do século XX – uma linha divisória que distingue os conflitos internos dos internacionais que desapareceu ou tende a desaparecer – e reconheceremos no contemporâneo o lugar da ausência de garantias.

Com efeito, nossos analisandos o confirmam: aqueles que, nascidos no pós-guerra, encontram-se produtivos, temem por seus filhos e netos. Os que se encontram improdutivos tentam compreender o que deu “errado”, por meio de uma experiência de ressignificação de suas próprias vidas. O que é profundamente surpreendente, no entanto, é que as novas gerações não acreditam, não têm a certeza inabalável – que a maioria de nós trazia consigo – de que as suas projeções de futuro se tornarão realidade.

De fato, as novas gerações não têm expectativa de futuro. Partícipes neste nosso mundo globalizado, submetidos à exigência contemporânea da performance permanente, os sujeitos “fazem acontecer” ou, pelo menos, lançam mão de todos os instrumentos de que dispõem para não ficar de fora, corroborando a promoção da indistinção entre “ser” e “parecer”. Como salientam sociólogos, historiadores e economistas que têm a contemporaneidade como tema, dos sujeitos pede-se que sejam ágeis, que estejam disponíveis para mudanças a curto prazo, que assumam riscos continuamente, que sejam independentes. Relegados à própria sorte, sua autonomia termina por configurar-se como uma ilusão de liberdade.

Assim é que, imersos no bojo dos processos psicológicos de normalização, em detrimento dos processos que têm como base o confronto permanente entre o mesmo e o outro[i] – característicos das sociedades democráticas –, situados entre o desejo de normalização e a possibilidade de resistência em face da renúncia de qualquer plano ou esperança utópicos, constatamos, então, que a fragmentação da subjetividade tem um lugar fundamental na nova configuração do social constituída no Ocidente. O autocentramento conjugando-se, assim, ao valor da exterioridade – os destinos do desejo assumindo uma direção autocentrada e exibicionista, daí resultando em um deslizamento generalizado do “ter” para o “parecer”.

Finalmente, em face da experiência modificada do tempo, acrescenta-se a experiência alterada em relação ao espaço. Às experiências modificadas de espaço e de tempo, inter-relacionam-se, então, mal-estar, violência simbólica e sentimento de insegurança, cujas raízes parecem estar nos processos de fragmentação do social, na medida em que vivemos uma pluralidade de códigos impostos pelo processo de globalização, verificados, fundamentalmente, nas instituições socializadoras. Confrontados com a impossibilidade de responder às demandas por resultados e produtividade que lhes são impostas, soma-se, então, a perda dos ideais. Com suas liberdades restritas, os sujeitos trazem consigo uma violência profunda, fruto da decomposição dos ideais.

É nessa medida, então, que, se a modernidade trouxe para cada sujeito a tarefa intransferível de autoconstituição – ao nutrir a ideologia de uma dinâmica social pautada na inovação permanente e a crença de que, por meio da razão, seria possível atuar sobre a natureza e a sociedade na construção de uma vida satisfatória para todos –, a pós-modernidade tornou essa tarefa excessiva. Compreendida, aqui, em sua concepção histórica como um momento de exacerbação da autoconstituição, no qual o imaginário e a intimidade foram incorporados ao universo das mercadorias,[ii] dando lugar à experiência do eterno presente de um “eu jamais acabado”,[iii] trata-se, afinal, de nos indagarmos acerca do que seremos capazes de construir, criar, dado este lugar-limite, borda-margem na qual nos encontramos.

É verdade, não há como negar: neste contexto histórico-social, também a psicanálise entrou em crise, na medida exata em que se contrapõe aos pressupostos éticos da cultura pós-moderna. A condição de possibilidade para a emergência do inconsciente e da fragmentação pulsional pautando-se justamente na desconstrução da “história oficial” do sujeito – em outras palavras, do registro narcísico do eu.

Também é fato que, sem a reinterpretação freudiana das narrativas fundadoras, Édipo seria apenas um personagem de ficção, e não um modelo do funcionamento psíquico, não havendo complexo nem organização edipiana da família ocidental.[iv] Confrontado, no entanto, ao desamparo oriundo da diluição das grandes narrativas da modernidade, situado que está entre o medo da desordem e a valorização de uma competitividade baseada no sucesso material, característicos da pós-modernidade, o homem pós-moderno pareceria estar perdendo a sua alma, sem se dar conta disso. A questão fundamental, entretanto, sendo a de que, caso a reivindicação à norma sobre a valorização do conflito – característico das sociedades democráticas – venha a prevalecer, também a psicanálise viria a perder a sua força de subversão. Tendo, assim, a sua competência clínica colocada em questão, a reclamação de base parece ser a de que a psicanálise teria se tornado inoperante no contexto histórico da atualidade.

Caso se trate, então, de uma mudança histórica dos analisandos ou de uma mudança na escuta dos analistas, cujas interpretações de sintomatologias antes negligenciadas teria se aperfeiçoado, temos discutido, efetivamente e de forma generalizada, questões cruciais acerca da constituição da subjetividade na contemporaneidade.

Retomemos então a questão, agora, com o vetor invertido: o que fazer, contudo, quando as subjetividades e sintomatologias contemporâneas configurem – a priori e especificamente – o dilaceramento do registro narcísico do eu, sem que isso figure, como entendo aqui, uma psicose ou perversão, pertencendo à e permanecendo na esfera do que consideramos neurose?[v] Como responder a essa demanda?

Talvez possamos, de fato, considerar que, enquanto constatamos um tal mal-estar na psicanálise na atualidade, enquanto, por exemplo, o roteiro clássico do Édipo – a criança que deseja o pai do sexo oposto e se identifica com aquele de seu próprio sexo – entra em crise, nunca se revelou tão verdadeira uma das descobertas mais importantes da psicanálise, o caráter não adaptativo da sexualidade humana. É nessa medida que as questões relativas à intensidade e ao excesso pulsional, uma vez que se apresentam como características marcantes dos sofrimentos na atualidade, são fundamentais. Tomado pela intensidade e pelo excesso, ao sujeito só lhe resta realizar um trabalho de ligação, que constitua destinos possíveis, ao ordenar circuitos pulsionais e inscrever a pulsão no registro da simbolização, possibilitando assim o trabalho de criação, de produção de sentido.[vi]

Assim, se é precisamente o aparelho psíquico que registra as representações e seus valores significantes para o sujeito que se encontra “avariado”, insistir na experiência da perda, da falta, da castração simbólica como condição de desejo e de prazer, implica – na verdade – um trabalho anterior: constitituir limites entre interioridade e exterioridade, entre sujeito e objeto, entre o sujeito e o outro. Este, sim, condição indispensável para que a liberdade psíquica do sujeito ocorra.

Caso consideremos, então, a experiência psicanalítica como um “lugar psíquico de constituição de subjetividade”[vii] – fundamentalmente para aqueles sujeitos cujo destino como sujeitos será sempre o de um projeto inacabado, produzindo-se de maneira interminável –, a possibilidade de reapropriação da essência subversiva da psicanálise estará, de fato, depositada na possibilidade de restabelecimento das variáveis instauradoras do conflito psíquico, dada, exatamente, por meio da própria experiência psicanalítica.

*Giovanna Bartucci é psicanalista. Autora, entre outros livros, de Onde tudo acontece: cultura e psicanálise no século XXI (Civilização Brasileira).

Referência

Giovanna Bartucci. Fragilidade Absoluta. Ensaios sobre psicanálise e contemporaneidade. 2ª. Edição. São Paulo, nVersos Editora, 2022.

Notas

[i] Cf. Roudinesco, Elisabeth. (1999) Por que a psicanálise? Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000.

[ii] Cf. Jameson, Fredric. (1991) Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. São Paulo: Ática, 2002.

[iii] Cf. Sennett, Richard. (1974) O declínio do homem público: as tiranias da intimidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1988; (1980) Autoridade. Rio de Janeiro: Record, 2001; (1988) A corrosão do caráter: conseqüências pessoais do trabalho no novo capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 2001.

[iv] Cf. Roudinesco, Elisabeth. (1999) Op. cit.; (2002) A família em desordem. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.

[v] Cf. Bartucci, Giovanna. Psicanálise e contemporaneidade: por uma clínica diferencial das neuroses. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Teoria Psicanalítica, Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IP-UFRJ), 2004.

[vi] Cf. Bartucci, Giovanna. (2000) Psicanálise e estéticas de subjetivação. In: Bartucci, Giovanna (org.). Psicanálise, cinema e estéticas de subjetivação. Rio de Janeiro: Imago, 2000, pp. 13-17.

[vii] Cf. Bartucci, Giovanna. (1999) Psicanalítica freudiana, escritura borgiana: espaço de constituição de subjetividade. In: Cid, Marcelo; Montoto, Claudio (orgs.). Borges centenário. São Paulo: Educ, 1999, pp. 125-143; Entre o mesmo e o duplo, inscreve-se a alteridade: Psicanálise freudiana e escritura borgiana, neste volume.

O site A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores. Ajude-nos a manter esta ideia.

Clique aqui e veja como