Por GILBERTO LOPES*

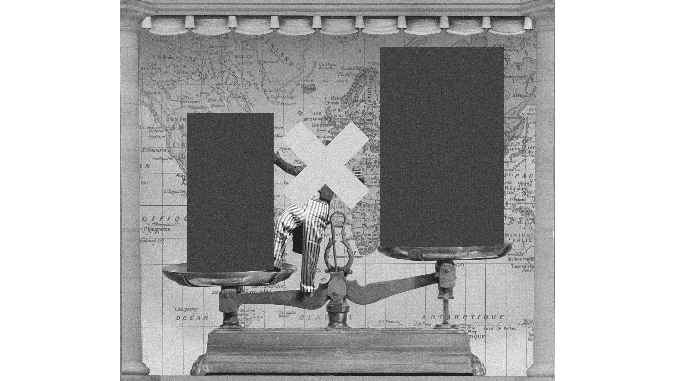

China e Estados Unidos, principais modelos que podem sugerir os rumos do capitalismo no mundo

O capitalismo não está na sua fase terminal, mas é irreconhecível. Esta é a tese defendida pelo jornalista Ricardo Dudda, num artigo da revista Nueva Sociedad, na edição de novembro-dezembro do ano passado. Para ele, aconteça o que acontecer, o capitalismo está em seu clímax. Em sua versão hiper-comercializada, “baseada na gig economy e na comercialização da vida privada, conseguiu ampliar sua ação para esferas de existência que nunca antes tinham sido mercantilizadas”. E ele assegura: “não há alternativa ao capitalismo, e quanto mais cedo assumirmos isso, mais cedo o consertaremos”.

Nota-se que se trata de um jornalista para quem o “capitalismo” é definido, em sua forma “clássica”, “como Marx e Weber fizeram”. Como se houvesse uma definição comum de capitalismo entre dois autores que abordam o tema de formas muito diferentes. Mas Dudda não está preocupado com tais sutilezas. Colunista do El País e do The Objective, Dudda analisa o assunto a partir do economista sérvio Branko Milanović, para quem “o capitalismo ocidental está perdendo suas características liberais”.

Entre as novas características deste capitalismo, está o fato de que “entre 1978 e 2012, a porcentagem da riqueza global nas mãos dos 0,1% mais ricos aumentou de 7% para 22%”. Se nada mudar, até 2030 estima-se que o 1% mais rico possuirá dois terços da riqueza global”. Ele fornece dados sobre a extrema concentração da terra nos Estados Unidos e na Inglaterra. “Entre 2007 e 2017, a proporção de terra (propriedades) detida pelos 100 proprietários mais ricos dos Estados Unidos aumentou quase 50%. No Reino Unido, apenas 1% da população (cerca de 25 mil proprietários) possui metade das propriedades do país”.

Seguindo Milanović, tece uma série de considerações sobre o que chamam de “capitalismo político” chinês – o império eficaz da burocracia e o sistema político de partido único –, pelo qual Milanović “não esconde uma ligeira preferência”. Um sistema cujo sucesso, para Dudda, baseia-se na “falta de democracia e no desprezo pelos direitos civis”. Em todo o caso, na sua opinião, é pouco provável que o capitalismo liberal se assemelhe a este “capitalismo político”. É muito mais provável, diz ele, “que o capitalismo global continue dominando o mundo, em cada região à sua maneira”.

Onde se joga nosso destino

Na mesma revista, segue outro artigo, que aborda tema parecido. “Que futuro está sendo escrito na China?”, pergunta Simone Pieranni, correspondente e especialista em China do jornal italiano Il Manifesto e criadora da agência de imprensa China Files. Uma primeira informação é a dos gastos em pesquisa científica, na qual os Estados Unidos gastavam, nas vésperas da II Guerra Mundial, apenas 0,075% de seu Produto Interno Bruto (PIB).

No final da guerra, em 1944, esse percentual aumentou sete vezes, passando para quase 0,5% do PIB, investimentos que foram utilizados para desenvolver coisas como sistemas de radar, penicilina e… a bomba atômica… Nas duas décadas seguintes, conta Pieranni, os fundos federais para pesquisa e desenvolvimento aumentaram vinte vezes. Contudo, acrescenta, “no início da década de 1980, começou um lento declínio: o gasto público em pesquisa e desenvolvimento passou para 1,2% do PIB; em 2017, tinha caído para 0,6%”.

Em seguida, contrasta essas informações com dados da China onde, entre 1990 e 2010, “a matrícula no ensino superior aumentou oito vezes e o número de graduados passou de 300 mil para quase três milhões por ano”. “Em 1990, o número de doutoramentos nos Estados Unidos era vinte vezes maior do que na China”. Duas décadas depois, a China tinha ultrapassado os Estados Unidos, com 29 mil novos doutores em 2010, em comparação com 25 mil nos Estados Unidos”. “O nível de investimento e inovação planejada das empresas chinesas e dos seus padrinhos políticos em áreas como a inteligência artificial, 5G, big data, tecnologias de reconhecimento facial ou o potencial vertiginoso da computação quântica tem dimensões de ficção científica”, assegura o jornalista italiano.

Ele refere-se às características do aplicativo WeChat. “Imaginemos que ligamos o telefone, tocamos no Messenger e, em vez da tela que conhecemos agora, encontramos uma espécie de página inicial a partir da qual acessamos as mensagens, redes sociais, Instagram, contas bancárias, compras, reservas, etc.”. É isso que o WeChat faz, algo semelhante ao que Marc Zuckerberg sonha em transformar o Facebook.

Pieranni introduz a ideia de “cidades inteligentes”, um futuro que se aproxima, no qual algumas pessoas já estão vivendo na China. “Não se trata apenas de novos sistemas de planejamento urbano, mas de novos modelos de cidadania”, assegura Pieranni.

Não é um tema isento de controvérsias. “O poder dos aplicativos chineses dedicados ao controle estrito dos movimentos da população, frequentemente acusados de ser não mais do que um dispositivo de segurança e o ponto de ancoragem de futuras cidades inteligentes hiper-vigiadas, tem sido apresentado pelo governo chinês e operadores privados como um serviço público indispensável numa situação de emergência”. “Esta utilização tem sido vista com a crise do coronavírus. Apesar do – grave –atraso com que a China começou a lidar com a Covid-19 e sua propagação, a população chinesa parecia disposta a apoiar as decisões vindas de cima”.

Cada cidade fez sua parte, acrescenta: “em alguns lugares, os supermercados ou centros comerciais reduziram as horas de trabalho para evitar o risco de contágio, em outros – especialmente nas áreas rurais –, todos tentaram ajudar como puderam o pessoal médico encarregado de ir de casa em casa para verificar a febre e relatar possíveis casos de contaminação”.

Carbono neutro

Finalmente, uma referência ao problema do aquecimento global e ao papel da China nas emissões de carbono. O presidente Xi Jinping anunciou na última Assembleia Geral da ONU, em 22 de setembro, que a China quer zerar as emissões de carbono até 2060. Mas há algumas contradições, diz Pieranni. Hoje, “a China consome metade do carvão do mundo. Também continua construindo novas centrais elétricas a carvão e queima muito carvão em suas fábricas de aço e cimento”, dos quais continua sendo o principal produtor mundial. “Missão impossível, então? Não, segundo os especialistas, porque a economia chinesa tem muitos aspectos e facetas. Juntamente com sua dependência de carvão, é também um líder mundial em tecnologias limpas que poderiam viabilizar os planos – a propósito, muito ambiciosos – de Xi”.

Nos projetos de cidades inteligentes, em muitas metrópoles chinesas, “98% dos transportes públicos já são elétricos, assim como 99% das motocicletas e scooters”. Certamente, tudo muito longe do capitalismo político de Milanović ou de Dudda, e mais próximo do mundo real que já está emergindo.

Do outro lado do mundo

O peso crescente da China no cenário internacional é visto como o maior desafio para a política norte-americana. “Temos que enfrentar a realidade de que a distribuição de poder no mundo está mudando, criando novas ameaças”, diz um documento em que a administração Biden estabelece novas orientações provisórias para a estratégia de segurança nacional, divulgado pela Casa Branca este mês.

Em seu discurso do último dia 4 de fevereiro no Departamento de Estado, Biden referiu-se aos seus dois grandes rivais: Rússia e China. Os Estados Unidos devem enfrentar o que o presidente vê como uma “nova onda de autoritarismo”, incluindo a “crescente ambição da China de rivalizar com os Estados Unidos e a determinação da Rússia em prejudicar nossa democracia”. “Não hesitaremos em aumentar os custos dessas ações para a Rússia”, acrescentou, “e enfrentaremos também os desafios que nosso concorrente mais sério – a China – representa para nossa prosperidade, segurança e valores democráticos”.

São as mesmas linhas que agora estão incluídas no Guia Estratégico de Segurança Nacional que a Casa Branca acaba de publicar. Em ambos os documentos, Biden argumenta que a distinção tradicional entre política externa e política nacional faz menos sentido do que nunca e prometeu reorganizar as agências e departamentos do governo norte-americano, incluindo a organização da Casa Branca, para refletir essa realidade.

Sendo a região da Ásia-Pacífico o cenário mais direto da confrontação com a China, os Estados Unidos redirecionaram parte de sua frota para essa região, enquanto Biden anunciava sua decisão de reconstruir os laços com a Europa e a OTAN, enfraquecidos pela política da seu antecessor, uma aliança indispensável, sobretudo, para tentar isolar a Rússia. A única referência à América Latina no documento está relacionada com os laços estreitos que unem os “interesses vitais” dos Estados Unidos com seus “vizinhos próximos nas Américas”. “Ampliaremos nossos compromissos e alianças em todo o hemisfério ocidental – especialmente com o Canadá e o México – com base nos princípios da prosperidade econômica, segurança, direitos humanos, e dignidade”. Isto inclui, acrescentou o documento, “trabalhar com o Congresso para prestar assistência à América Central no valor de 4 bilhões de dólares por quatro anos”.

A China exige o fim da intervenção

Mas, de certa forma, pensar a política internacional do mesmo modo que a política nacional, levantará novas questões: “nosso trabalho em defesa da democracia não termina nas nossas fronteiras”, observa o documento. Biden anunciou sua intenção de promover suas propostas para a democracia e os direitos humanos em Hong Kong, na província de Xinjiang e no Tibete, bem como preocupações mais gerais, como a liberdade de navegação, ponto mais sensível que coloca frente a frente as duas potências no Mar do Sul da China.

As dificuldades tornam-se evidentes quando se lê que os Estados Unidos “apoiarão Taiwan, uma democracia líder e um parceiro fundamental em questões econômicas e de segurança”. Este é talvez o ponto mais sensível nas relações entre Pequim e Washington, que a China considera uma interferência em seus assuntos de soberania. Após a reincorporação de antigos territórios como Macau e Hong Kong à soberania chinesa, o último caso pendente – e o mais importante – é o da ilha de Taiwan. Um erro de cálculo no tratamento dessa situação teria consequências catastróficas para a humanidade.

O chanceler chinês, Wang Yi, advertiu que não haverá paz no mundo enquanto os Estados Unidos não deixarem de interferir nos assuntos internos de outros países, “uma disposição clara da Carta da ONU e um princípio fundamental de todas as relações internacionais”. Em conferência de imprensa realizada durante a sessão anual da Assembleia Nacional Popular chinesa, Wang Yi disse que “durante muito tempo, os Estados Unidos interferiram arbitrariamente nos assuntos internos de outros países sob a bandeira da democracia e dos direitos humanos, causando muitos problemas no mundo”. “Os Estados Unidos devem perceber isto o mais depressa possível; caso contrário, o mundo não conhecerá a paz”.

Referindo-se às possíveis críticas de Washington à reforma eleitoral em Hong Kong, em discussão na Assembleia Nacional Popular, afirmou que esta reforma é “absolutamente necessária para garantir a estabilidade em Hong Kong”, e rejeitou as acusações de “genocídio” contra a minoria uigur na região ocidental chinesa de Xinjiang, que, segundo ele, “não fazem sentido e se baseiam em rumores maliciosamente propagados”. Sobre Taiwan, manifestou a necessidade “da administração Biden afastar-se claramente das práticas perigosas de seu antecessor”, advertindo que “não haverá concessões” sobre esta questão. “Tudo que esteja relacionado com Hong Kong, Tibete, Xinjiang e Taiwan são assuntos internos da China e só o povo chinês pode decidir se o governo chinês está fazendo bem ou mal”, disse Wang Yi.

Tanto em casa como no exterior

Com todos os olhares voltados para as orientações políticas da nova administração, o Boston Globe publicou, na semana passada, um artigo em que observava que “Biden promete diplomacia mas oferece mais militarismo”, observando que aqueles que esperavam que o governo se distanciasse dos conflitos no Oriente Médio estavam desapontados. Especialmente depois dos bombardeios na Síria.

O professor de Relações Internacionais da Universidade de Harvard, Stephen M. Walt, observou que os efeitos dessa política internacional intervencionista acabaram por repercutir também em casa, num artigo publicado na revista Foreign Policy, no último dia3 de março. “há alguma conexão entre o que os Estados Unidos têm feito no estrangeiro e as várias ameaças à liberdade em casa?”, perguntou ele. “Penso que sim”, foi a sua resposta.

Durante o que chamou de “momento unipolar”, após o fim da União Soviética, os Estados Unidos pareciam convencidos de que tentar refazer o mundo à sua imagem e semelhança poderia promover gerações de paz e democracia. Mas, em vez disso, essas ações “acabaram causando enorme sofrimento em outros países – através de sanções, ações encobertas, apoio a ditadores arruaceiros e uma notável capacidade de fechar os olhos para o comportamento brutal dos aliados –, sem falar das atividades militares próprias dos Estados Unidos em outras regiões”.

“O que estou sugerindo”, diz Walt, “é que as ações norte-americanas no estrangeiro ajudaram a criar os perigos que agora enfrentamos em casa”. Walt lamenta que os Estados Unidos ainda gastem mais em segurança nacional do que os seis ou sete países na sequência juntos. Com certeza, diz ele, “isto tem proporcionado uma quantidade impressionante de poder militar. Mas os Estados Unidos não têm as melhores escolas primárias e secundárias do mundo, ou o melhor sistema de saúde, ou o melhor wifi, ou os melhores trens, estradas, ou pontes”.

Para restaurar a credibilidade dos Estados Unidos, como pretende a nova administração norte-americana, é necessário restaurar suas relações com o Tribunal Penal Internacional, na opinião de Sari Bashi, advogada de direitos humanos e diretora de pesquisa da organização Democracy for the Arab World Now. Bashi refere-se à reação do governo Biden, no dia seguinte ao discurso do presidente, em 4 de fevereiro, quando o Tribunal decidiu abrir uma investigação sobre a situação nos territórios palestinos ocupados por Israel, incluindo a conduta dos militares israelenses durante a guerra de 2014 em Gaza, e os assentamentos judeus na Cisjordânia ocupada, que o Estatuto de Roma qualifica como “crimes de guerra”. Assim que foi anunciado que o Tribunal pretendia investigar o caso, o Departamento de Estado expressou sua “grande preocupação” a respeito, enquanto o governo israelense pressiona os Estados Unidos a ajudarem a proteger seus funcionários e evitar qualquer investigação.

*Gilberto Lopes é jornalista, doutor em Estudos da Sociedade e da Cultura pela Universidad de Costa Rica (UCR).

Tradução: Fernando Lima das Neves.