Por CARLOS EDUARDO ARAÚJO*

Quando Dante confessava a impotência da linguagem diante dos corpos mutilados, não imaginava que seu inferno poético se tornaria o realismo brutal de Gaza, onde a espada demoníaca se transformou em bombas de precisão

O horror que excede a palavra

O Canto XXVIII do Inferno, na Divina Comédia, é um dos momentos em que Dante mais radicalmente confessa a impotência da linguagem. Ao introduzir o círculo dos semeadores de discórdias e cismas, ele reconhece que nenhuma pena, em verso ou em prosa, poderia dar conta do espetáculo de corpos mutilados que ali se apresenta.

O poeta declara a insuficiência do talento e da palavra diante daquilo que fere os olhos e, sobretudo, a alma: “Quem poderia jamais, em verso ou prosa, descrever à suficiência o sangue e as espantosas chagas que ali eu vi? Nenhuma língua poderia tanto, parca é a palavra, inábil o talento para tamanho horror compreender e expor completamente”. (Divina Comédia. Tradução de Hernâni Donato).

Esse gesto não é apenas um artifício retórico. Ele indica que a violência extrema, quando atinge o corpo humano e destrói a unidade social, ultrapassa os limites do discurso. A cena só pode ser parcialmente evocada, nunca plenamente representada. O horror, aqui, excede a linguagem.

Nesse Canto, Virgílio descreve a Dante uma multidão de pecadores condenados ao suplício eterno: seus corpos, dilacerados de forma atroz, são incessantemente mutilados por uma espada demoníaca. Entre eles, um em especial chama a atenção – aquele que caminha trazendo a própria cabeça separada do corpo, como se fosse uma lanterna macabra a iluminar a escuridão do abismo.

Todas essas imagens, que Dante nos convida a conceber no âmbito da imaginação poética, configuram um espetáculo de carne rasgada, membros amputados, vísceras expostas, corpos feitos em pedaços.

No aludido Canto XXVIII do Inferno, Dante alcança o vale dos semeadores de discórdia, condenados a carregar para a eternidade as marcas visíveis da divisão que espalharam no mundo. Não se trata apenas de uma pena simbólica, mas de uma cena em que o corpo é transformado em testemunho, onde a carne lacerada fala da desordem moral e da violência cultivada pelos homens.

“Qual tonel desfeito em arcos, lá no fundo mostra-se um pecador. O corpo todo aberto se lhe via, do queixo ao reto. Entre as pernas, às entranhas; exibidos os pulmões e o feio saco onde o alimento se torna excremento”. O corpo aqui não é mais corpo humano, mas um receptáculo revirado, exposto na sua mecânica grotesca, como se a própria dignidade tivesse sido rasgada e posta em espetáculo.

Essa visão medieval, surgida do imaginário escatológico de Dante, encontra hoje correspondência no realismo brutal das guerras contemporâneas. Em Gaza, corpos de crianças e adultos se confundem em escombros, fragmentados por bombas e estilhaços, como se a “abertura” dos corpos descrita pelo poeta fosse uma antecipação visionária das mutilações modernas. O horror que Dante transfigura em poesia, o noticiário diário o devolve como realidade concreta.

E não bastasse a exposição dos corpos, Dante acrescenta a figura do algoz, não menos terrível por sua repetição incessante: “Demônio impiedoso, armado de espada, nos persegue e mutila, a nenhum deixando de aplicar o fio da arma. Ao fim de giro completo desta dolorosa estrada, as feridas se fecham antes que se volte a defrontá-lo”, Aqui, o suplício é cíclico, infinito, um castigo que se renova em uma cadência sem fim. O condenado é condenado sempre de novo; a mutilação nunca termina, nunca cessa, nunca oferece descanso.

É difícil não ver, nesta imagem, a figura de Benjamin Netanyahu, cuja política implacável mantém em Gaza a engrenagem da destruição, como se a espada infernal fosse transmutada em bombas e ordens militares que, dia após dia, reproduzem a mesma cena de horror. Esta dinâmica infernal encontra eco no bombardeio ininterrupto, na vida civil palestina submetida a ataques que parecem não conhecer pausas: quando uma cidade respira, outra explode; quando uma família enterra seus mortos, outra é dilacerada. Gaza inteira converte-se em estrada de dor onde os ferimentos não têm tempo de cicatrizar, porque a violência logo recomeça.

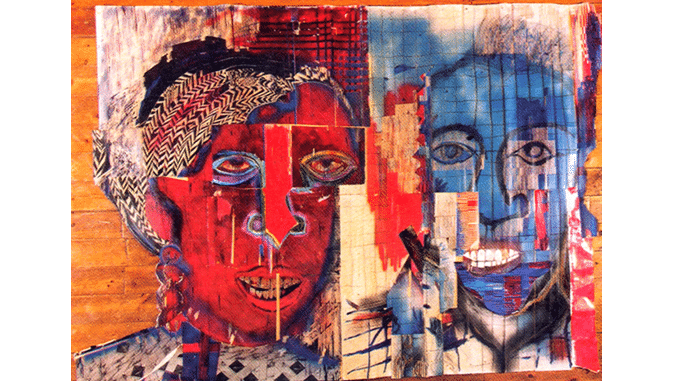

Dante intensifica sua descrição, multiplicando as imagens do corpo desfeito: “Outro condenado, tendo por inteiro fendido o colo, o nariz quebrado e uma só orelha …” Não há limite para o desmembramento, cada rosto carrega uma forma distinta de destruição, como se o poeta desejasse catalogar o abismo da condição humana. A parcialidade do rosto, o nariz quebrado, a orelha ausente – cada detalhe é uma marca da identidade negada, um sujeito reduzido a fragmento.

É o mesmo que se vê quando imagens de Gaza exibem corpos sem nomes, pedaços de vidas outrora inteiras, agora reduzidas a membros dispersos, a restos mortais amontoados, testemunhos mudos de uma violência que não distingue.

Mas talvez a imagem mais pungente seja a daquele que ergue os cotos ensanguentados: “Bradou um condenado de mãos decepadas, erguidos os cotos no ar sinistro, a banharem-lhe com sangue o triste rosto …” É o gesto último da súplica humana: erguer as mãos ao céu em busca de justiça, em busca de socorro. Mas aqui as mãos já não existem, são apenas cotos, e a súplica transforma-se em acusação muda, o sangue escorrendo não só como sinal de dor, mas como denúncia.

Também em Gaza, homens e mulheres sem recursos erguem ao mundo o clamor das ruínas, pedindo que a comunidade internacional veja, escute, intervenha. Mas o que recebem em resposta é o silêncio cúmplice ou a retórica diplomática, tão ineficaz quanto as mãos amputadas que já não podem agir.

Dante escreveu no século XIV, mas as imagens de seu Inferno continuam a falar ao século XXI, como se as mutilações que descreve não fossem apenas castigos divinos, mas um espelho perturbador da barbárie humana. Entre o tom profético e o tom documental, suas palavras ainda perguntam: como pode a humanidade assistir ao despedaçamento de outros seres humanos sem que a compaixão se converta em ação? Como pode o mundo continuar sua rotina de “normalidade” quando o sangue jorra, quando os corpos são mutilados, quando o grito das vítimas ressoa sem resposta?

Assim, a Divina Comédia deixa de ser apenas um itinerário espiritual para se converter em chave de leitura do presente. No Canto XXVIII, as mutilações eternas não são mais apenas alegorias do pecado, mas imagens reais que retornam com vigor terrível em cada genocídio, em cada massacre, em cada Gaza incendiada. O Inferno de Dante é aqui e agora.

Ora, tais imagens, concebidas por Dante como metáfora do castigo reservado aos semeadores de discórdias e cismas, tornam-se hoje assustadoramente concretas quando evocamos o sofrimento da população civil de Gaza.

Os bombardeios incessantes, lançados sem distinção sobre bairros, hospitais, escolas e abrigos, repetem no mundo real o que Dante pôde apenas imaginar: homens, mulheres, crianças e idosos têm seus corpos mutilados, cortados, separados de si e de suas famílias. Carne despedaçada, membros dilacerados, vidas ceifadas em frações de segundos compõem um cenário de horror que excede a própria força da palavra.

Assim como no inferno dantesco cada condenado expiava em seu corpo a violência que espalhou na terra, em Gaza é um povo inteiro que sofre a violência imposta de fora – não como punição divina, mas como fruto da ação humana, deliberada, planejada, sustentada por poder bélico descomunal do Estado genocida de Israel e por uma indiferença internacional que se converte em cumplicidade. Ali, no estreito território palestino, a Comédia deixa de ser apenas literatura visionária e torna-se um espelho cruel da nossa história presente.

A modernidade repetirá esse drama: os maiores horrores humanos são justamente os mais difíceis de dizer. Auschwitz, Hiroshima, Ruanda, Gaza. O silêncio ou a hesitação verbal não são mero pudor: são o reconhecimento de que há algo na violência absoluta que rompe os códigos habituais da representação.

Gaza – a realidade que repete o inferno

Os versos de Dante, escritos no início do século XIV, ecoam de maneira quase profética nos dias atuais, quando contemplamos a tragédia de Gaza. Ali, a mutilação não é alegoria, mas fato. Famílias inteiras exterminadas, bairros arrasados, crianças arrancadas da vida com brutalidade atroz, mães e avós esmagados sob escombros — uma realidade que desafia não apenas a imaginação, mas a própria consciência moral.

A violência em Gaza não é episódica. É o acúmulo de mais de setenta anos de perseguições, expulsões e massacres, desde a Nakba de 1948 até as sucessivas ofensivas militares. A cada novo ciclo de destruição, a comunidade internacional assiste, quase sempre paralisada, outras vezes cúmplice. As potências ocidentais, que poderiam intervir para suspender a barbárie, alimentam-na com armas, financiamento e retórica legitimadora.

Assim, a cena dantesca dos corpos dilacerados não é apenas uma metáfora conveniente: é a chave para compreender que, diante de Gaza, a linguagem esbarra no inominável. Mas se a palavra poética reconhece sua limitação, o silêncio dos Estados não é humildade – é crime.

Conrad e a lógica da barbárie colonial

A impotência da palavra diante do excesso do mal reaparece em O Coração das Trevas, romance publicado por Joseph Conrad em 1899. Os trechos, abaixo reproduzidos, foram extraídos da edição da Editora Autofágica, com tradução de José Rubens Siqueira. O narrador, Marlow, descreve o Congo sob o jugo da Bélgica de Leopoldo II, onde a pilhagem econômica e a escravização geravam cenas de crueldade que desmentiam qualquer discurso de civilização.

Joseph Conrad oferece ao leitor uma das mais pungentes imagens da degradação humana promovida pelo colonialismo europeu no Congo. Logo no primeiro capítulo, Marlow, o narrador, descreve a cena de homens reduzidos a espectros, corpos consumidos pelo abandono, pela fome e pela doença. “Havia formas negras agachadas, deitadas, sentadas entre as árvores, encostadas nos troncos, grudadas à terra, metade visível, metade apagada dentro da luz mortiça, em todas as atitudes de dor, abandono e desespero”.

Essa paisagem de aniquilação física e moral, na qual a vida já não pulsa, mas apenas se arrasta em sombras, ressoa hoje de maneira assustadoramente atual quando se olha para Gaza, sob os bombardeios incessantes, onde famílias inteiras jazem entre ruínas, mutiladas, sem remédio, sem pão, sem água.

Em Gaza, assim como no Congo descrito por Joseph Conrad, não se trata de inimigos, nem de criminosos, mas de inocentes cuja humanidade é esmagada. O escritor britânico-polaco anotava: “Estavam morrendo lentamente, era muito claro. Não eram inimigos, não eram criminosos, eram nada mais que entes terrenos agora – nada mais que sombras negras de doença e da fome deitadas confusamente na penumbra esverdeada”.

A cena de homens e crianças sem forças para erguer-se, devorados pela inanição e pela febre, corresponde, na Palestina de hoje, às imagens de crianças famintas, mães exaustas, idosos esquecidos sob os escombros, todos transformados em “sombras” de humanidade.

Joseph Conrad descreve que aqueles homens, trazidos de todos os cantos “adoeceram, ficaram ineficientes e então tiveram permissão para se arrastar para longe e descansar”. A mesma lógica cruel se repete em Gaza: privados de tudo o que garante a vida – água, comida, eletricidade, medicamentos – os civis são abandonados ao seu próprio destino, forçados a se arrastar entre ruínas, sobrevivendo em meio ao pó da destruição, até que o corpo não aguente mais.

O narrador observa, horrorizado, um desses homens que, já incapaz de se manter de pé, rasteja “sobre as mãos e os joelhos para ir, de quatro, beber água no rio. Bebeu com as mãos, sentou-se ao sol, as canelas cruzadas à frente, e depois de algum tempo deixou a cabeça lanosa cair sobre o peito”. Essa cena, que traduz a sede e o desfalecimento, encontra hoje seu eco nas filas de famílias palestinas tentando conseguir um balde de água turva, nas crianças que bebem da chuva em meio à poeira, nos feridos que jazem sem socorro, até que a cabeça penda, vencida pelo peso insuportável da miséria e da dor.

Essas imagens – de ontem e de hoje – convergem num mesmo retrato daquilo que Joseph Conrad chama de “imagem de massacre ou pestilência”: corpos amontoados, caídos em abandono absoluto, em desespero sem saída. A ficção se encontra com a realidade, e a realidade se revela mais cruel que a ficção.

E, diante desse cenário, a interrogação que não se cala é a mesma que ecoa das páginas de Joseph Conrad para o presente: como pode o mundo assistir a tudo isso, indiferente, mantendo a sua rotina de “normalidade”? Como é possível que, enquanto homens, mulheres e crianças são condenados à fome, à sede, à mutilação e ao extermínio, as engrenagens do cotidiano global sigam funcionando como se nada houvesse a interromper o fluxo ordinário da vida?

Em torno da cabana de Kurtz, figura central da narrativa de Joseph Conrad, cabeças humanas empaladas exibem a barbárie institucionalizada, a transformação da violência em espetáculo, em símbolo de poder e de dominação. Essas cabeças expostas não são apenas troféus macabros, mas a materialização do colapso ético de uma civilização que se pretende superior.

Kurtz, oficial europeu e missionário da “civilização”, converte-se em ídolo sanguinário, adorado pelos nativos e temido pelos colonos. Ele encarna a degradação moral máxima: o ponto em que o projeto civilizatório europeu se revela apenas máscara de extermínio, ganância e corrupção da alma.

Ao morrer, consumido por febres e delírios, Kurtz reduz toda a sua experiência e todo o edifício de justificações do colonialismo a duas palavras finais: “O horror! O horror!”. Esse grito é, ao mesmo tempo, confissão e julgamento; é epílogo e epitáfio; é a verdade irredutível que emerge quando todas as máscaras ruem.

O horror que Kurtz enuncia, com sua última voz, não é apenas o horror da selva africana, nem da violência colonial belga – é o horror da condição humana quando destituída de compaixão, entregue ao instinto de destruição, à voracidade do poder.

É o mesmo horror que se pode hoje reconhecer em Gaza: cabeças não empaladas, mas corpos de crianças, mães, pais e avós expostos nos escombros, dilacerados pelos bombardeios; não ídolos sanguinários no coração da selva, mas líderes políticos e potências globais que, em nome de razões de Estado, justificam e financiam o massacre.

Assim como as cabeças empaladas de Joseph Conrad denunciavam o esvaziamento moral do colonialismo europeu, também as imagens de Gaza, transmitidas diariamente, expõem o esvaziamento moral de um mundo que assiste em silêncio, que legitima com a sua inércia, que consente com a sua passividade. Gaza, como o Congo conradiano, é o espelho no qual a humanidade vê refletida a sua própria falência ética.

E, se Kurtz, à beira da morte, pôde sintetizar numa exclamação toda a extensão do mal que presenciara e perpetrara, talvez também nós, ao contemplarmos Gaza, só possamos balbuciar com ele: “O horror! O horror!”.

Esse clamor final é ao mesmo tempo confissão, julgamento e epitáfio. Resume o destino de um império que se acreditava civilizatório, mas que se revelou genocida. A exclamação de Kurtz revela a falência da própria modernidade europeia quando confrontada com o Outro.

Benjamin Netanyahu, embora situado em uma realidade histórica diversa, guarda com Kurtz semelhanças perturbadoras. Também ele se apresenta como guardião de um projeto civilizatório – a sobrevivência e a segurança de Israel –, mas, em nome desse projeto, converte Gaza em um vasto campo de ruínas e sofrimento.

Como denuncia Ilan Pappé, trata-se da “maior prisão do mundo”, prisão que evoca, com traços sombrios, os campos de concentração que os próprios judeus padeceram durante a Segunda Guerra e que, de modo paradoxal e trágico, um líder judeu agora impõe ao povo palestino. Sob sua direção, não são cabeças empaladas que se erguem como emblemas do horror, mas corpos despedaçados por bombas, lares reduzidos a pó, comunidades inteiras aniquiladas.

Tal como Kurtz, Benjamin Netanyahu governa pela lógica da força, da intimidação e do espetáculo da violência – lógica que, longe de assegurar paz ou estabilidade, perpetua o ciclo da barbárie e aprofunda o abismo moral de nossa época.

O paralelo se intensifica porque ambos, Kurtz e Netanyahu, são figuras que concentram em si não apenas escolhas pessoais, mas o peso de uma civilização em crise. Kurtz é o desnudamento do colonialismo europeu, mostrando que por trás da máscara da missão civilizatória havia apenas ganância e destruição. Benjamin Netanyahu, por sua vez, desvela a crise da modernidade política: um Estado que nasceu da memória da perseguição e do genocídio e que, em nome da autodefesa, assume práticas que reproduzem sobre outro povo o trauma que o fundou.

Se Kurtz é símbolo de uma Europa que perdeu a alma na selva africana, Benjamin Netanyahu pode ser visto como a personificação de um Ocidente que perdeu a alma em Gaza: o Ocidente que aplaude, que arma, que silencia, que relativiza cada morte sob o argumento da realpolitik. Ambos encarnam o abismo em que a humanidade pode cair quando o poder se divorcia da compaixão.

Talvez a grande diferença esteja no desfecho. Kurtz, à beira da morte, reconhece sua própria corrupção e exclama: “O horror! O horror!”. Benjamin Netanyahu, ainda vivo e atuante, não parece reconhecer o horror que produz; mas, ao olhar para Gaza, nós, como leitores de Conrad, não podemos deixar de exclamar em seu lugar: “O horror! O horror!”.

O horror nomeado – genocídio

Se Dante evoca o indizível e Conrad testemunha o horror colonial, hoje a ONU confere ao horror de Gaza um nome jurídico: genocídio. Em setembro de 2025, uma comissão independente identificou quatro dos cinco atos previstos pela Convenção de 1948: assassinato, lesões físicas e mentais graves, condições de vida destinadas a destruir a população e medidas para impedir nascimentos.

O termo não é mera retórica. É categoria jurídica dotada de consequências. Genocídio é o crime dos crimes: obriga os Estados signatários a preveni-lo e puni-lo. A nomeação rompe com a hesitação: não se trata apenas de tragédia humanitária, de conflito armado ou de colateralidade bélica. Trata-se de uma política deliberada de destruição de um povo.

Se Dante e Conrad já denunciavam a insuficiência da palavra diante do horror, a ONU mostra que, no mundo contemporâneo, a nomeação não é suficiente. É preciso ação. Mas o que vemos é um paradoxo: enquanto o direito internacional proclama a tipificação do crime, os Estados permanecem inertes, e alguns, como os EUA e a Europa, tornam-se cúmplices ativos.

Diante de Gaza, a palavra literária falha e a palavra jurídica é ignorada. O resultado é o silêncio cúmplice. O silêncio que, como advertia Primo Levi ao refletir sobre Auschwitz, transforma-se em coautoria do crime.

O horror, ao se repetir na história, revela-se não como exceção, mas como método. O método que se perpetua desde a Idade Média das guerras civis religiosas, passando pelo colonialismo europeu na África, até chegar ao presente, quando um povo é sitiado e exterminado sob a indiferença global.

Dante nos mostra o contrapasso: quem divide a comunidade sofre a dilaceração do corpo. Conrad nos revela o abismo da modernidade colonial. A ONU, por sua vez, registra em ata o crime de genocídio. Mas o que falta é o passo ético-político: transformar a palavra em ato.

Gaza como espelho da humanidade

“O horror! O horror!”, exclama Kurtz, e suas palavras ecoam hoje sobre Gaza. A voz de Dante, o olhar de Conrad e a denúncia jurídica da ONU convergem para um mesmo ponto: estamos diante de um crime que desafia não só a linguagem, mas a própria humanidade.

Se diante de Dante aprendemos que a palavra falha, diante de Conrad que a civilização pode degenerar em barbárie, diante da ONU somos confrontados com nossa responsabilidade direta. Gaza é o espelho da humanidade contemporânea: um espelho no qual vemos refletida não apenas a dor de um povo, mas o fracasso moral de uma comunidade internacional que escolhe o silêncio.

O horror de Gaza, como o de Dante e Conrad, não pode ser descrito em sua plenitude. Mas pode – e deve – ser denunciado, nomeado, enfrentado. A palavra literária, a palavra filosófica e a palavra jurídica se encontram, não para oferecer consolo, mas para exigir responsabilidade.

A pergunta que resta é a mesma que Dante talvez nos dirigisse hoje: se a linguagem já confessou sua impotência, se a literatura já denunciou a barbárie, se o direito já tipificou o crime – o que falta? Falta a ação. E enquanto ela não vier, cada silêncio se converterá em cumplicidade, cada omissão em ferida.

Gaza, hoje, é a prova viva de que o horror não é apenas lembrança de um passado distante. É o presente que nos interpela, pedindo não apenas palavras, mas atos.

*Carlos Eduardo Araújo é mestre em Teoria do Direito pela PUC-MG.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

C O N T R I B U A