Por RICARDO ABRAMOVAY*

Comentário sobre o livro recém-editado de Benjamín Labatut

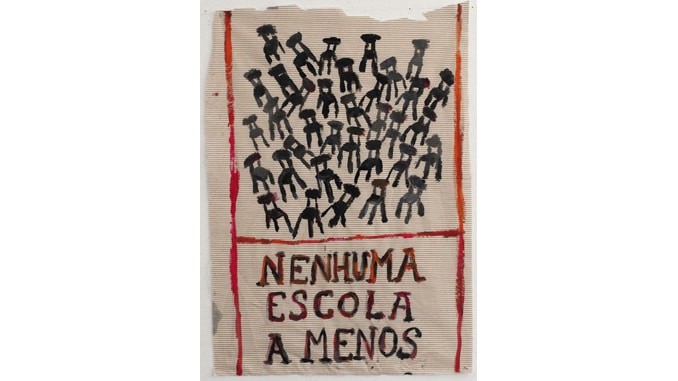

A valorização da ciência é um dos mais importantes pilares da convivência democrática. Isso se deve a duas razões básicas. A primeira é instrumental. É a ciência que abre caminho a inovações tecnológicas que permitem melhorar a qualidade de vida, que se trate da eletricidade, dos antibióticos, das vacinas, da mobilidade, da alimentação, do conhecimento do sistema climático, das interações entre os diferentes componentes da natureza ou dos estudos populacionais.

Mas, independentemente de sua utilidade social, a ciência é decisiva para a democracia por estimular a curiosidade, por contestar verdades estabelecidas e por se apoiar naquilo que as diferentes formas de fanatismo fundamentalista sempre combateram: a dúvida e a crítica.

Dúvida não é iconoclastia, nem a pretensão de que qualquer opinião pode legitimamente contestar aquilo que anos de pesquisa minuciosa conquistaram. É a dúvida que empurra os cientistas em direção àquilo que não sabem. Mas eles só avançam quando, na expressão empregada por Isaac Newton (referindo-se a Galileu e Copérnico), se apoiam sobre os ombros de gigantes, ou seja, quando valorizam os conhecimentos existentes e, ao mesmo tempo, descobrem neles insuficiências que sua curiosidade e suas habilidades tentarão superar.

A crítica científica tem natureza diferente daquela que vem do senso comum. A crítica científica consiste na permanente submissão das premissas, dos processos e dos resultados das pesquisas àqueles que são capazes, por seus conhecimentos especializados, de encontrar seus pontos fracos. Daí a importância dos sistemas de pareceres científicos, das revistas com revisão pelos pares e daquilo que o norte-americano Robert Merton, (1910-2003) um dos maiores nomes da sociologia do século 20, chamou, num texto de 1938, de “ceticismo organizado”.

Mas, além da dúvida e da crítica, a ciência, sobretudo a partir do início do século XX, é marcada por um terceiro elemento: a humildade. Até meados do século XIX a atividade científica (sobretudo a física newtoniana) estava imersa na convicção triunfante em uma espécie de capacidade infinita de conhecer o mundo. Ninguém melhor que o francês Pierre Simon Laplace (1749-1827) exprimiu esta crença.

“Um intelecto que, em dado momento, conhecesse todas as forças que dirigem a natureza e todas as posições de todos os itens dos quais a natureza é composta, se este intelecto também fosse vasto o suficiente para analisar essas informações, compreenderia numa única fórmula os movimentos dos maiores corpos do universo e os do menor átomo; para tal intelecto nada seria incerto e o futuro, assim como o passado, seria presente perante seus olhos”.

O avanço do conhecimento científico derrubou a soberba contida na frase de Laplace. E vem de Benjamin Labatut, um jovem escritor chileno, no livro Quando deixamos de entender o mundo em que a ciência mergulha, ao início do século XX, não apenas na incerteza (“esmigalhando a esperança de todos aqueles que tinham acreditado no universo de relojoaria que a física de Newton prometia”), mas também na evidência de que seus resultados poderiam estar na raiz dos piores ataques à vida.

Quando deixamos de entender o mundo não é um convite ao desespero e ao desalento, mesmo que algumas das mais brilhantes mentes retratadas no livro de Labatut (Einstein, Schrödinger, Heisenberg e tantos outros, com histórias reais ou fictícias fascinantes) tenham por aí descambado, à medida que se espantavam com os resultados de suas próprias investigações. A expressão “deixamos de entender mundo” traz dois alertas fundamentais.

O primeiro é retratado em histórias como a do judeu alemão Fritz Haber (1868-1934), que inventou uma nova forma de fazer guerra, por meio de um gás que, ao ser usado no ataque a tropas francesas e argelinas em 1915, na cidade de Ypres, na Bélgica, dizimou de forma imediata 1.500 soldados. Ao voltar da guerra foi censurado por Clara Immerwahr (1870-1915), sua esposa (a primeira mulher a receber um doutorado em química na Alemanha), por ter “pervertido a ciência ao criar um método para exterminar humanos em escala industrial”.

Haber desprezou a crítica da esposa e as consequências de sua atitude, foram trágicas, como o leitor verá numa das tantas histórias impressionantes que envolvem a reflexão de Labatut sobre a ciência e a atividade científica. O flerte permanente de Labatut com o “delírio” dos mais importantes protagonistas da física contemporânea não compromete em nada o rigor com que ele aborda suas realizações científicas.

O segundo alerta é, de certa forma aquele que o sociólogo alemão Max Weber (1864-1920) dirigiu aos jovens que o ouviam em Munique, em 1919, na célebre conferência A ciência como vocação. Por mais importante que seja a ciência, ela é incapaz de nos dar qualquer pista sobre as questões mais decisivas de nossa existência, como o sentido da vida, o sentido da morte e a orientação sobre como devemos agir.

Ou, como explica o jardineiro noturno, com o qual Labatut conversa no capítulo final de seu livro: “não são apenas as pessoas normais, mesmo os cientistas não compreendem mais o mundo…Considere a mecânica quântica…Ela remodelou completamente nosso mundo. Nós sabemos como usá-la, ela funciona como que por algum estranho milagre, mas não há uma alma humana, viva ou morta, que de fato a entenda”.

O desconhecido e o incompreensível são os principais vetores que alimentam a curiosidade científica. A coerência e a organização da física newtoniana foram substituídas por um conjunto crescente de paradoxos, contradições e dúvidas que a ciência procura conhecer, mas que jamais deixarão de fazer parte do mundo e de nós mesmos. O valor da ciência para a convivência democrática não pode ofuscar o paradoxo de que a ampliação do conhecimento nos põe sempre diante de nossa incapacidade de entender o mundo.

*Ricardo Abramovay é professor titular sênior do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Autor, entre outros livros, de Amazônia: por uma economia do conhecimento da natureza (Elefante/Terceira Via).

Referência

Benjamín Labatut. Quando deixamos de entender o mundo. Tradução: Paloma Vidal. São Paulo, Todavia, 2022, 176 págs.