Por Ricardo Fabbrini*

Notas sobre o debate acerca da relação entre a autonomia do estético e a práxis, a partir da obra de Peter Bürger.

O livro de Peter Bürger Teoria da vanguarda (Ubu), publicado em 1974, mas só traduzido no Brasil em 2008, consolidou-se no curso das décadas como texto de referência para a compreensão da reflexão estética e da produção artística do século XX [1].

Historicizando as categorias da estética idealista, seu intento foi construir uma crítica dialética da arte moderna que possibilitasse a interpretação tanto dos movimentos históricos de vanguarda do início do século passado quanto de seus impasses evidenciados nos anos 1970. Por essa reflexão sobre a crise das vanguardas, Bürger tornou-se um dos protagonistas do debate sobre a “pós-modernidade”, desencadeado pela publicação, em 1979, de A condição pós-moderna, de Jean-François Lyotard [2], tendo como interlocutores,entre outros, Jürgen Habermas, Andréas Huyssen e Fredric Jameson.

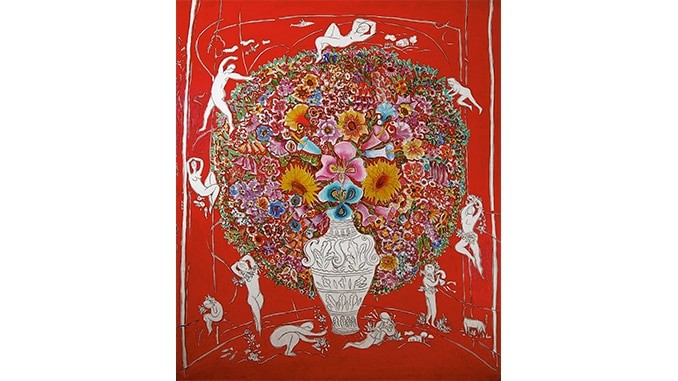

Para Bürger, as vanguardas históricas não efetuaram simplesmente uma crítica às tendências artísticas do passado, mas contestaram a especialização da arte numa esfera apartada do todo social. Teriam sido uma reação à exigência radical de autonomia da arte que se consolidou no esteticismo da segunda metade do século XIX. O objetivo de movimentos artísticos como o dadaísmo e o surrealismo não seria, assim, apenas refutar os estilos artísticos da tradição, mas reagir ao descolamento da arte da práxis vital. Essas vanguardas teriam visado integrar arte e vida, não pela adequação da arte à ordem existente – ao mundo ordenado pela racionalidade segundo fins técnicos na dita sociedade burguesa –, mas, ao contrário, pela construção, a partir da arte, de uma nova ordem social.

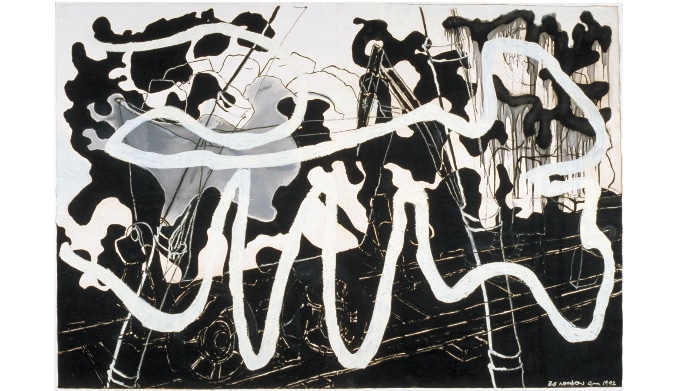

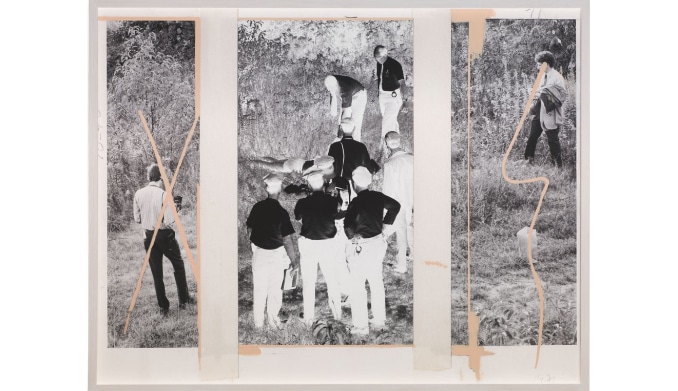

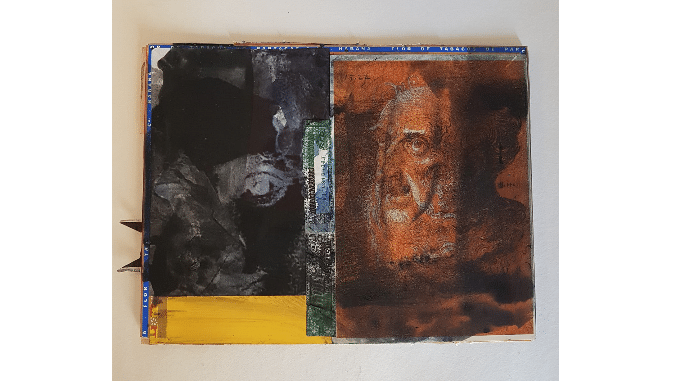

Peter Bürger diagnosticou, contudo, que essa intenção de superar a distância entre arte e vida “fracassou”. Constatou que as estratégias pelas quais os vanguardistas esperavam alcançar a superação da arte na vida – como a colagem ou o ready-made – obtiveram, com o tempo, o estatuto de obra de arte. Já não intervindo na práxis com o intento de transformá-la, mas ao contrário, inteiramente absorvidos por ela, em função do meio artístico e da indústria cultural, entre outros fatores. Esses movimentos acabaram assim, segundo o autor, por renunciar ao seu poder de negatividade.

Em suma, o que era um “gesto” como o de Duchamp, que tinha como efeito o choque (a crítica aos suportes tradicionais e ao circuito artístico), transformou-se em operação artística (no endosso desses suportes e circuito). Neutralização que culminou, segundo Burger, nos gestos de protestos “inautênticos” das “neovanguardas”, como a pop art e os happenings nos anos 1960 e 1970.

Embora as intenções políticas das vanguardas não tenham sobrevivido, Bürger conclui que não se pode ignorar o seu efeito no plano artístico, pois esses movimentos, longe de assumir um princípio estilístico, colocaram à disposição dos artistas uma pluralidade de procedimentos artísticos. Da crise das vanguardas teria resultado também o fim da ideia de progresso, ou seja, da pretensão de um estilo ou forma artística apresentar-se como a forma superior e ideal de uma época.

Constatação que se constituiria, na década de 1980, em referência teórica significativa na interpretação da arte pós-vanguardista, não pela extensão do espírito das vanguardas de crítica às instituições artísticas, mas pela desconstrução dos estilos modernos que produz neles diferenças ou os combina entre si, em cada obra singular. Peter Bürger, contudo, concebe essa justaposição de estilos e formas (o que, aliás, adverte o autor, já foi observado por Hegel a propósito da arte de seu tempo) como fonte dos impasses atuais da teoria estética.

Como as vanguardas alteraram radicalmente o modo de engajamento político da arte, Bürger afirma que é preciso repensar a teoria. De Kant até Adorno, ressalvando Hegel, a teoria estética teria se constituído como uma teoria da autonomia da arte, ou, nos termos do autor, como “categoria ideológica da sociedade burguesa”, sendo necessário agora fundamentar a teoria no tema da instituição arte, ou seja, pensá-la do ponto de vista da produção, circulação e recepção artísticas.

Não seria assim possível, por exemplo, compreender a arte de vanguarda a partir do debate entre Georg Lukács e Theodor Adorno, pois tanto a noção de arte orgânica (ou realista) do primeiro quanto o conceito de arte autêntica do segundo desconsideraram a recondução da arte à práxis vital intencionada pelas vanguardas. As contribuições mais significativas viriam, assim, de Bertold Brecht e Walter Benjamin, que enfatizaram a recepção estética de uma arte radicalmente transformada. Nesta direção, o desafio da crítica dialética seria examinar, a partir de então, a “instituição arte” como forma ideológica de produção e circulação das obras no capitalismo avançado.

Ressaltem-se, contudo, alguns senões às considerações de Peter Bürguer, como a identificação entre esteticismo, formalismo e autonomia da arte, bem como a redução dos movimentos vanguardistas à linhagem dadá-surreal, apesar do rodapé tateante que busca estendê-los. O problema central, entretanto, está na afirmação do antagonismo, sempre em chave ideológica, entre a autonomia da forma artística e o intento de aproximar a arte da práxis vital, pois esses conceitos coexistem, muitas vezes, em harmonia no programa das vanguardas. Pode-se dizer, como já apontou Lindner em resposta a Bürger, que a própria constituição da autonomia do estético está, na origem, vinculada à ideia de superação da autonomia, como indiciavam as Cartas sobre a educação estética do homem, de Schiller (Editora Iluminuras). Basta lembrar que, em alguns casos, a forma artística pôde afirmar-se como uma realidade própria, dotada de lei interna, e, impregnando a práxis, deslocar, ainda que parcialmente, o imaginário e os vínculos práticos com a vida (via design e arquitetura).

*Ricardo Fabbrini é professor de filosofia na USP. Autor, entre outros livros, de A arte depois das vanguardas (Unicamp).

Versão remodelada de artigo publicado no Jornal de Resenhas no. 2.

Notas

[1] Peter Bürger Teoria da vanguarda. São Paulo, Cosac Naify, 2008. Essa mesma tradução, de José Pedro Antunes, foi reeditada em 2017 pela Ubu (https://amzn.to/44hX5qL).

[2] Jean-François Lyotard. A condição pós-moderna. Rio de Janeiro: José Olympio, 2015 (https://amzn.to/45yxn23).