No vácuo da dissolução da solidariedade política se esvaem as opções democráticas, criando o caldo de cultura onde prolifera o fascismo, a morte do Estado de Direito pela vontade da demência organizada no poder.

Por Tarso Genro*

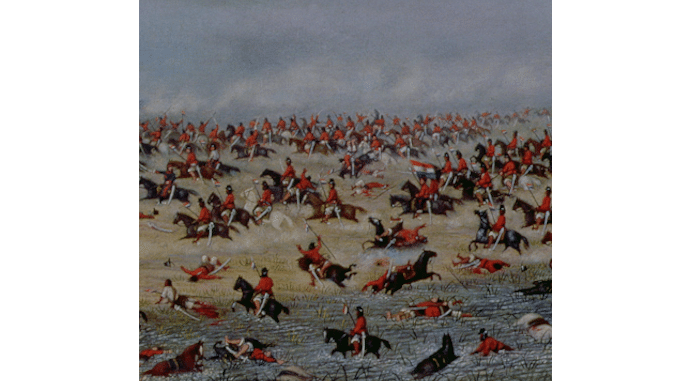

O “grande medo do futuro incerto” tomou conta da Itália industrial e rural, no ano de 1920. As disputas agrícolas no Vale do Rio Pó e os choques nas fábricas modernas de Milão e Turim puseram por terra o governo do primeiro ministro Francesco Nitti, do Partido Radical.

Antifascista, cercado pela fome endêmica do campo, instabilizado pelos acampamentos de ocupação das fábricas de Milão – assediado pela violência fascista – em julho de 1920 o governo Nitti se desmancha. É de novo a vez do liberal Giovanni Giolitti, para estabilizar, impor o respeito e revalorizar a democracia. A nossa crise atual não é a mesma e aqui, quem poderiam ser os Giolitti do momento, adotaram a isenção entre os “dois extremos” e acalentaram o fascismo.

O homem “da arte da mediação do possível”, Giolitti – cinco vezes Primeiro Ministro da Itália – era o político de Estado mais famoso e competente, desde o início do século XX. Coube a ele restaurar – entre a revolução proletária abortada e as instituições do Estado em frangalhos – o sonho da democracia ideal. Aquela que, se não cedesse à revolução socialista, também não cederia ao fascismo de Mussolini, líder pela raiva sem projeto, assentada na frustração dos deserdados, gerados tanto pela Guerra como pela Revolução em recuo.

Este novo e breve governo Giolitti dura um ano. Negando-se a reprimir os operários pelas armas, o governo também não consegue reprimir o fascismo, que amplia a sua ascensão entre os próprios trabalhadores, mormente entre os desempregados. A potente sociedade industrial, que se ergue dominante – a partir das grandes fábricas da Pirelli, Benedetti, Agnelli (Fiat), Alfa Romeo, vive a luta de classes como laceração social, antes de carregar no seu ventre a utopia política da democracia ou a ruptura histórica da igualdade.

Nas fábricas se sucedem greves e locautes, num mar revolto de diálogos e confrontos intermináveis. Numa reunião com industriais – na qual se debate o uso imediato da violência armada para acabar com as ocupações – Giovanni Agnelli como porta-voz da “linha violenta” dos industriais solicita uma ação armada ao novo primeiro ministro. Giolitti lhe responde com ironia: “Muito bem, senador, tenho justamente um batalhão de artilharia aquartelado em Turim. Vou colocá-lo diante dos portões da Fiat e ordenar que abra fogo contra a sua fábrica”. Abrir fogo contra a fábrica de Agnelli, hoje, significa abrir as portas do isolamento e devastar todos os esforços para bloquear a pandemia.

O “grande medo do futuro incerto”, na época, era a revolução socialista e as expropriações. E os inimigos eram definidos pela sua posição, em cada confronto particular: os ocupantes das fábricas defendiam sua gestão pelos operários, os desempregados as queriam abertas para gerar novos empregos, os banqueiros queriam receber seus créditos, os soldados desmobilizados pediam respeito e trabalho, as classes médias, segurança nas escolas e consumo normalizado.

Os camponeses exaustos pediam terra e jornadas melhor remuneradas, tratamento humano dos grandes proprietários, apoio técnico as suas cooperativas e financiamento subsidiado. Parece que, quanto mais a anomia vencia, mais distante ficava a nova ordem, embora já despedaçasse a ordem atual, com seus meteoros de medo e incerteza.

A democracia – no contexto – pouco seduz, sem pão, salário, produção, onde o grande medo do futuro incerto encontra as certezas fáceis do fascismo: redenção pela guerra, romantização do passado, violência como catarse da humilhação que todos carregam nos lugares remotos da alma e cuja superação exige armas, massacres e sacrifícios.

O nosso medo do futuro incerto não é a revolução, as ocupações de fábricas, a ira camponesa ou a fome endêmica, que gera mobilizações políticas, nem o desmantelamento das instituições do Estado a serem engendradas para por uma nova ordem. O medo que nos assola se chama pandemia, este conceito nobre da peste pós-moderna, cujas ameaças desmantelam a culta e superficial solidariedade das categorias políticas modernas.

No vácuo da sua dissolução se esvaem as opções democráticas para a política e as condições mínimas para as revoluções, que, se ontem já não se apresentavam – segundo a ótica de cada um – nem desejáveis nem convincentes, hoje criam o caldo de cultura onde prolifera o fascismo. É a necrofilia deitada sobre contingentes inteiros de descartáveis, a morte do Estado de Direito pela vontade da demência organizada no poder, a entrega do destino do Estado – não à força da virtude – mas à vontade despida de razão e moralidade pública.

Arrisco-me a apontar dois significativos pilares culturais da situação atual da ordem política: o primeiro é a revelação feita pelo “pensador” do presidente Bolsonaro, o dito filósofo Olavo de Carvalho, quando revelou num tweet do dia 19 de junho o seguinte: “Desde o início do seu mandato aconselhei o presidente que desarmasse os seus inimigos, antes de tentar resolver qualquer ‘problema nacional’ (e) ele fez o oposto. Deu ouvidos a generais ‘isentistas’, dando tempo que seus inimigos se fortalecessem…”.

Ora, armados no Brasil, estão os militares e as milícias, o que nos faz concluir que os generais “isentões” – referidos pelo “filósofo” – são aqueles que defendem de dentro das suas corporações as soluções políticas no interior do Estado de Direito, visão que revela – por si só – a que veio e o que é o Governo Bolsonaro.

O segundo pilar ideológico está expresso nas manifestações de diversas origens sobre a relação entre a “vida” e a “produção”, o “comércio” e o “isolamento”, através das quais a irracionalidade olavista começa a tomar proporções de massa. Nesta dimensão gera aquele estado “natural”, onde a morte de alguém (sempre dos “outros”) é um detalhe, e o que “vale” é a preservação do objetivo final, que hoje encontra resistência em grupos que deveriam estar “desarmados” e que, para Olavo de Carvalho, não estão: os militares “isentões” que, independentemente das suas preferências ideológicas não são fascistas, não desistiram de um projeto de nação e não compactuam com a demência no poder.

Tratado como “conspiração chinesa” ou “histeria da imprensa”, o posicionamento científico da OMS, em defesa do isolamento, vem sendo paulatinamente tornado irrelevante pelas redes bolsonaristas, associadas de forma criminosa a burocratas e empresários, que levam o seu egoismo de classe ao seu momento mais elevado: o da simplificação aterradora, que pode nos custar milhares de mortes e uma crise econômica ainda mais brutal, do que aquela que já nos espera. O voluntarismo egocentrado do Presidente é o grande motor político da ideologia olavista, que transforma a instrumentalização da vida num episódio de curto prazo para o mercado.

A modernidade tardia fendida pelas religiões do fanatismo e do dinheiro geraram um Jim Jones, num mundo isolado que funcionava analogicamente. Tudo indica que a falência – ou pelo menos a suspensão das utopias da igualdade real e da solidariedade humana irrestrita (na época das redes e das relações globais comutativas), estão gerando monstros bem mais cruéis.

Jim Jones pelo menos pedia a morte e o suicídio para o encontro com Deus, mas os monstros de hoje consideram os mesmos caminhos apenas para salvar seus negócios e seus mercados atuais, mesmo que isso signifique – à médio prazo – a sua ruína final. Esquecem que a barbárie tem um vírus que atravessa fronteira de todas as classes, não é ideológica nem necessariamente seletiva.

*Tarso Genro foi governador do Rio Grande do Sul, prefeito de Porto Alegre, ministro da Justiça, da Educação e das Relações Institucionais do Brasil.