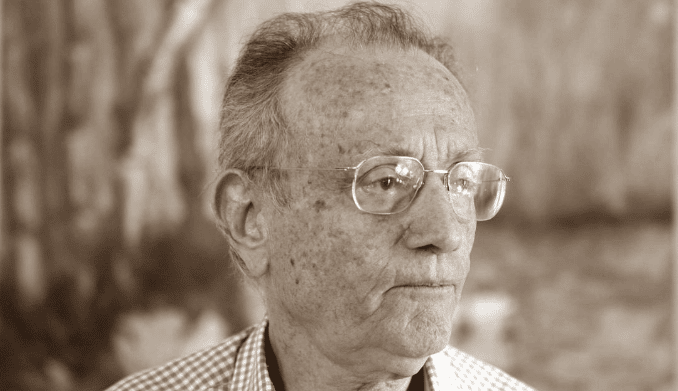

Por ALIPIO DESOUZA FILHO*

Na sociedade brasileira, uma educação cúmplice do racismo ou ela própria racista forma indivíduos cujas ações racistas não podem ser consideradas como eventuais ou “por excesso”

Por toda parte, o racismo continua produzindo cenas intoleráveis. No Brasil, e não é recente, cenas diárias expressam o horror racista existente na sociedade, principalmente contra pessoas negras. Se o racismo, em seu cerne, ampara-se numa construção ideológica que é, em si mesma, uma distorção da verdade, ao produzir a valoração de seres humanos a partir da cor de sua pele e outros traços físicos, hierarquizando-os, discriminando-os, ocorre também de ações racistas, e não raramente, buscarem produzir inversões dos fatos, tornando-se base de outra violência: a inversão da realidade.

Casos recentes, de muitos iguais que se repetem no país, ocorridos em São Paulo e em Porto Alegre, são paradigmáticos das inversões do horror racista. No primeiro caso, uma assistente social negra é acusada de furto por vendedores e seguranças de uma loja em shopping da cidade e, diante da revolta e protesto face à falsa acusação, os acusadores pediam “calma” à assistente social, acusando-a também de “estar nervosa”. No segundo caso, um motoboy negro, após levar uma facada no pescoço, por golpe desferido por um senhor branco, é ele algemado e violentamente jogado em viatura policial, ainda que sob o protesto de pessoas que acompanharam todo o caso e testemunhavam aos policiais que o motoboy tinha sido agredido, não podendo, pois, ser tratado como agressor. Buscando escapar da violenta agressão, o motoboy retira das mãos do seu agressor a arma com a qual este desferiu o golpe. Ao chegarem à cena, o que veem os policiais? Um homem negro, segurando uma faca, em contenda na rua com um senhor branco, que estava em calçada de prédio onde reside. E a conclusão faz-se imediata: “homem negro ataca homem branco”. O motoboy foi violentamente cercado por policiais, algemado e conduzido a alguma delegacia na caçamba de viatura estatal. O senhor branco pôde entrar em sua casa, vestir-se e só depois seguir para a mesma delegacia, na mesma viatura policial, porém, no interior do veículo, acomodado em assento e ao lado dos policiais. Nesse caso, os policiais também pediram “calma” ao motoboy negro e, violentamente, ordenavam que o rapaz não resistisse à sua condução forçada e agressiva.

O cotidiano tem revelado: na sociedade brasileira, uma educação cúmplice do racismo ou ela própria racista forma indivíduos cujas ações racistas não podem ser consideradas como eventuais ou “por excesso”. A eficácia dessa educação tem sido tal que é o ser desses indivíduos, com menor ou maior consciência, que age inteiro e permanentemente, amparado no convencimento da justeza daquilo que pensam e fazem. Como nos exemplos acima, vendedores, seguranças e policiais tratam com racismo pessoas negras, sem que cogitem cometer erros, praticar injustiças, discriminação ou não levar em consideração a verdade. Não se consegue dissuadi-los que estão errados, que promovem ou são cúmplices de falsas acusações e ofensas à dignidade do outro, que praticam ou aceitam racismo.

A brutalidade da eficácia do racismo internalizado é tamanha que (cenas mostram!) os agressores (seja vendedores, seguranças privados, porteiros, seja policiais etc.) não escutam, não se interrogam e mesmo sequer são capazes da sensibilidade de ouvir o desesperado apelo dos agredidos. Agem brutalmente, fazendo valer as convicções de um odioso racismo, que não se deixa deter por nenhum apelo, e que se sustenta na inversão da realidade: o violentado passa rapidamente à condição de violentador (o agredido pelo racismo torna-se aquele que é “nervoso”, “defende-se agressivamente”, “grita”, “protesta”, “perde a linha”, “perde a razão”…) e perde, assim, o direito à indignação e o direito a exigir reparação moral e jurídica pelos danos causados pela discriminação racista.

Indiferentes à revolta e ao apelo dos violentados, os agentes do racismo cotidiano procuram também aniquilar aquilo que resta aos que sofrem a violência racista: gritar, protestar, contestar; como se, face ao ultraje de sua dignidade, os violentados ainda guardassem alguma esperança de que seus gritos possam ser escutados. Gritos que o racismo procura calar, desautorizar, estigmatizando-os como “desarrazoados” e, diz-se também, covardemente, “desproporcionais ao ocorrido”. Ao tempo que provoca a dor, o racismo procura invalidá-la e silenciá-la: não pode haver protesto, grito pela dor provocada pela humilhação, pelo sentimento de opressão, pela marginalização e também (como em muitos casos) criminalização dos passos e atos de pessoas negras nas diversas situações de sua circulação e participação sociais.

Acredita-se que o grito humano é signo do desespero, mas, de fato, é um dos significantes da demanda por proteção, face ao nosso desamparo ontológico como criaturas de uma espécie sem uma “espécie natural” a qual se agarrar para existir, como são os casos de todas as demais; o que nos torna dependentes do outro semelhante para chegarmos à condição de humanos; somente por esse outro temos acesso à linguagem propriamente humana para o viver qualificável como humano.

Quando a criança humana chora ao nascer, e todos querem ouvir esse choro, faz-nos saber que está viva. No nascimento, o choro do bebê equivale ao primeiro grito humano, para lembrar, aos demais humanos adultos vivos, que chegou ao mundo um novo ser, que ele está vivo, mas que, fora da vida intrauterina, encontra-se em total desamparo. Precisará de um outro humano que o tome ao seu encargo, até que possa viver por “conta própria”, o que nunca o será tão completamente que possa, em alguma hora, o ser vivente o outro dispensar. A filósofa Judith Butler tem uma boa sacada sobre o assunto, que gosto de rememorar: nossa dependência ontológica ao outro acompanha-nos do nascimento à sepultura. E é mesmo assim! Embora, como também observa a filósofa estadunidense, o outro que pode corresponder a algum amparo que necessitamos sempre, é, simultaneamente, por sua ausência ou por seus atos, aquele que pode corresponder também à nossa morte. A nossa dependência primária (ontológica) ao outro é também nossa vulnerabilidade, que pode, em certas condições, ser muitíssimo exacerbada. [i] Sobre o grito humano, assim pensou o psicanalista Jacques Lacan: na situação de infância, o grito não é mero “sinal”, mas algo inscrito num sistema simbólico, onde a linguagem já está instituída e o ser humano nela imerso; o grito assume a função significante de aludir a alguma coisa que falta; e dirá: “o grito é feito para que se tome conhecimento dele, até mesmo para que, mais-além, se o relate a um outro”.[ii] O que aqui é dito sobre o grito na situação de infância encontrará seus equivalentes (metafóricos ou não) na vida adulta de todos – e até o último suspiro.

Pois bem, porque somos essa criatura do desamparo e dependência (ao outro) ontológicos, e porque, na linguagem humana, o grito assume a função significante de se referir, entre outras coisas, à falta de alguma proteção (amparo, acolhimento), quando ocorre desse outro agir com discriminações excludentes, marginalizantes, como na situação de racismo, gritamos! É que a quebra do “pacto ontológico” de proteção entre seres humanos e entre estes e outros seres vivos é ato que abandona o outro à situação de desamparo e, pois, ao risco de ver agravadas vulnerabilidades inerentes à condição humana – na situação de racismo, como em outras, o protesto do grito não é “nervosismo”, mas expressão da capacidade de indignação preservada, que, como tal, veicula demanda de proteção e reclama direitos igualitários.

Nas situações de violência, como no racismo, quando seres humanos protestam, gritam, não é correto nem justo que se peça “calma”, pois, na situação de opressão racista, a cólera torna-se a denúncia da inversão da realidade, da negação da verdade e, pois, denúncia de uma injustiça. O sentimento de opressão vivido pelas pessoas negras na situação da discriminação racista é aumentado com “apelos” à “calma”, “apelos” para que evitem o “nervosismo”. No fundo, pede-se ao violentado que consinta sua submissão e pede-se o seu silêncio.

No grito antirracista, o que se busca é ser ouvido quanto a uma verdade sequestrada e ocultada na inversão dos fatos. E às vezes (ou em tantas vezes) o que se busca é até mesmo evitar a morte, em sociedades nas quais ser negro, ou mestiço ou mesmo branco, mas, principalmente, pertencente às chamadas classes populares, é viver sob a sombra da morte aonde se vai. Ações das polícias militares nos estados brasileiros não permitem pensar diferentemente quando se comparam dados sobre “morte”, por classes sociais e origens étnicas, a cada vez que essas polícias realizam o que chamam suas “operações”. O horror-pânico à polícia militar por parte dos moradores de bairros populares nas diversas cidades do país não é sem razão: ao que parece, uma polícia convencida em transformar o ato de matar em verdadeira política de “segurança pública”. Diante dos constantes medos e insegurança causados pelo racismo assassino, praticado também por agentes do estado, o grito é um alarme, um pedido de socorro!

O racismo é uma prática que viola o igual valor da dignidade das pessoas, pois parte de princípios de hierarquização e discriminação do ser dos indivíduos, por pretendidos pertencimentos ao que o próprio racismo inventou como existindo: as “raças”; ao que acrescentou a ideia (ideológica) de “superioridade racial”, com o que – por educação racista, sob a batuta da ideologia da superioridade racial – são praticadas discriminações, humilhações, ofensas, injúrias, privando pessoas de liberdade e direitos, por considerações em relação ao que seriam suas origens e/ou pertencimentos étnico-raciais.

Utopizar uma sociedade sem racismo é condição para sairmos do aprisionamento na imaginação social de nossas sociedades, privadas de imaginar que outra realidade é possível, pelo monopólio da ideologia da “superioridade racial” ou pelo monopólio da ideologia tout court, que coloniza o imaginário social e a mente de muitos.

*Alipio DeSousa Filho é sociólogo e professor da UFRN.

Notas

[i] BUTLER, Judith. Deshacer el género. Barcelona: Paidós, 2012, p.35-66

[ii] LACAN, Jacques. O seminário – livro 4: a relação de objeto. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995, pp.182-199

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA