Por JOSÉ LUÍS FIORI*

A queda de Cabul, em 15 de agosto de 2021, não foi uma surpresa

“Whenever western leaders ask themselves the question, why are we in Afghanistan, they come up with essentially the same reply: “to prevent Afghanistan becoming a failed state and haven for terrorists”. Yet there is very little evidence that Afghanistan is coming stable. On the contrary, the fighting is intensifying, casualities are mounting and the Taliban are becoming more confident” (Gideon Rachman, Financial Times, 26 de junho de 2010).

A queda de Cabul, em 15 de agosto de 2021, não me surpreendeu. Em 2010, escrevi um artigo tratando da derrota americana. Tampouco me espanta que tenham ficado mais 11 anos no Afeganistão matando militares e civis para depois acabarem neste fiasco gigantesco da retirada final de suas tropas, em direção a novos objetivos…

Segue abaixo, o artigo de 2010.

A superioridade numérica e tecnológica das forças americanas, e da OTAN, com relação aos guerrilheiros talibãs do Afeganistão, é abismal. No entanto, a situação estratégica dos EUA e dos seus aliados, depois de nove anos de guerra, vem piorando a cada dia que passa. Em apenas um mês, o presidente Obama foi obrigado a demitir, por insubordinação, o famoso Gal Stanley McChystal, que ele havia nomeado, e que era o símbolo da “novas” estratégias de guerra do seu governo.

E agora enfrenta um dos mais graves casos de vazamento de informação da história militar americana, com detalhes sanguinários das tropas americanas, e acusações de que o Paquistão – seu principal aliado – é quem prepara e sustenta os guerrilheiros talibãs. Depois do envio de mais 30 mil soldados americanos, em 2010, a situação militar dos aliados não melhorou; os ataques talibãs são cada vez mais numerosos e ousados; e o numero de mortos é cada vez maior. Por outro lado, o apoio da opinião pública americana e mundial é cada vez menor, e alguns dos principais aliados dos EUA, como a Holanda e o Canadá, já anunciaram a retirada de suas tropas, e a própria Grã Bretanha, vem sinalizando na mesma direção.

Faz algum tempo, o general americano, Dan McNeil, antigo comandante aliado, declarou à revista alemã Der Spiegel, que seriam necessários 400 mil soldados para ganhar a guerra, e talvez por isto, quase ninguém mais acredite na possibilidade de uma vitória definitiva. Por outro lado, o governo do presidente Hamid Karzai está cada vez mais fraco e corrompido pelo dinheiro da droga e da ajuda americana, a sociedade afegã está dividida entre seus “senhores da guerra”, e o atual estado afegão só se sustenta com a presença das tropas estrangeiras. E por fim, a luta no Afeganistão, contra as redes terroristas e contra o al-Qaeda de Bin Laden também vai mal, e está sendo travada no lugar errado. Hoje está claro que os Talibãs não participaram dos atentados de 11 de setembro, nos EUA, e eles estão cada vez mais distantes da AL-Qaeda e das redes terroristas cuja liderança e sustentação está sobretudo, na Somália, no Yemen, e no Paquistão.

E quase todos os estrategistas consideram que seria mais eficaz a retirada das tropas e o rastreamento e controle a distancia das redes terroristas que ainda existam no território talibã. Resumindo: a possibilidade de vitória militar é infinitesimal; os talibãs não defendem ataques terroristas contra os EUA e não dispõem de armas de destruição de massa; e não existem interesses econômicos estratégicos no território afegão. Por isto, a Guerra do Afeganistão se transformou numa incógnita, para os analistas políticos e militares.

Do nosso ponto de vista, entretanto, a explicação da guerra e qualquer prospecção sobre o seu futuro requerem uma teoria e uma análise geopolítica de longo prazo, sobre a dinâmica das grandes potências que lideram ou comandam o sistema mundial, desde sua origem na Europa, nos séculos XV e XVI. Em síntese:

(1) nesse sistema mundial “europeu”, nunca houve nem haverá “paz perpétua”, porque se trata de um sistema que precisa da preparação para guerra e das próprias guerras para se ordenar e expandir;

(2) nesse sistema, suas “grandes potências” sempre estiveram envolvidas numa espécie de guerra permanente. E no caso da Inglaterra e dos EUA, eles começaram – em média – uma nova guerra a cada três anos, desde o início da sua expansão mundial;

(3) além disto, este mesmo sistema sempre teve um “foco bélico”, uma espécie de “buraco negro”, que se desloca no espaço e no tempo e que exerce uma força destrutiva e gravitacional sobre todo o sistema, mantendo-o junto e hierarquizado. Depois da Segunda Guerra Mundial, este centro gravitacional saiu da própria Europa e se deslocou na direção dos ponteiros do relógio: para o nordeste e sudeste asiático, com as Guerras da Coréia e do Vietnã, entre 1951 e 1975; e depois, para a Ásia Central, com as Guerras entre o Irã e o Iraque, e contra a invasão soviética do Afeganistão, durante a década de 1980; com a Guerra do Golfo, no início dos anos 1990; e com as Guerras do Iraque e do Afeganistão, nesta primeira década do século XXI.

(4) deste ponto de vista, se pode prever que a Guerra do Afeganistão deverá continuar, mesmo sem perspectiva de vitória, e que os EUA só se retirarão do território afegão, quando o “epicentro bélico” do sistema mundial puder ser deslocado, provavelmente, na mesma direção dos ponteiros do relógio.

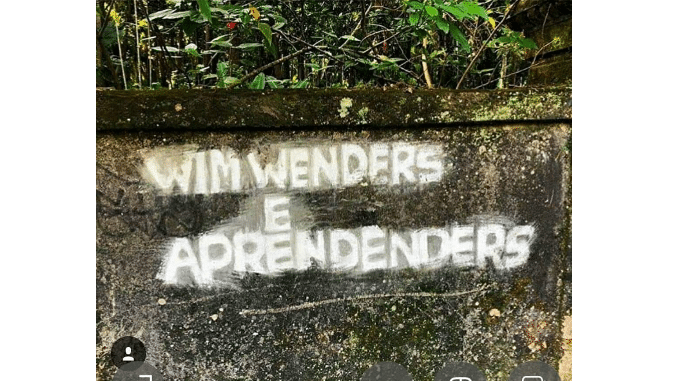

*José Luís Fiori é professor do Programa de pós-graduação em Economia Política Internacional da UFRJ. Autor, entre outros livros, de O Poder global e a nova geopolítica das nações (Boitempo).