Por GILBERTO LOPES*

Se funciona tão bem lá fora, por que não experimentar também em casa.

Na quarta-feira passada, a multidão assaltou o Congresso em Washington. Bandeiras enormes tremulavam em todos os lugares. E armas. Transpirava-se patriotismo. O mundo olhava espantado. Insurreição em Washington, seguindo sugestões do presidente. A polícia evacuou o Congresso. Também o vice-presidente. Quebraram janelas. A polícia pediu reforços. Um toque de recolher foi decretado às 18h na capital norte-americana. Donald Trump escreveu no Twitter. Pedia à multidão respeito pela polícia. “Somos o partido da lei e da ordem”, lembrava a seus partidários. A multidão aglomerava-se fora do Capitólio, e subia pelas escadas. Gritavam, cantavam. Ocuparam o Congresso. Chegaram à entrada do Senado. Ouviam-se gritos: Trump ganhou a eleição! Tiros foram disparados na porta da sala de sessões do Congresso. É o grande espetáculo da democracia. Em pleno desenvolvimento. Uma marcha para salvar a América.

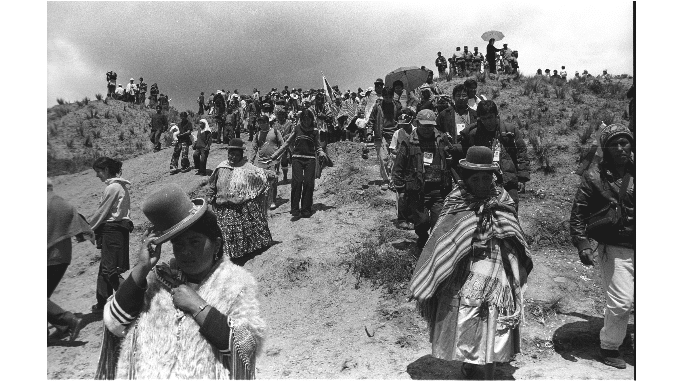

Poucas vezes a democracia brilhou tanto com luzes próprias. Porque derrubar um governo em São Domingos, Granada, Panamá, assaltar a casa presidencial no Chile e matar o presidente Allende, ou financiar a oposição em Cuba, ou na Nicarágua, ou desconhecer as eleições na Bolívia, não é o mesmo que ver seus cidadãos assaltarem o Congresso na própria casa. Tampouco é igual ver nossos presidentes apoiarem seu colega Juan Guaidó, nomeado presidente da Venezuela por Washington. Ou operar com autoridades locais para eliminar candidatos no Brasil, Equador, Honduras, ou Paraguai, caso Washington não goste dos candidatos. Brilha mais, assim, com as pessoas nas ruas, com armas nas mãos, assaltando o congresso em casa.

“Will you fight for America? Will you fight for America?” “Vocês lutarão pela América? Vocês lutarão pela América?”, insiste na pergunta o orador. “Yes!” Responde uma multidão entusiasmada. “Save America”, lê-se nos cartazes. Em nome da herança dos pais fundadores. Da democracia. “USA”, “USA”, “USA”…, grita a multidão. “God bless America!”, conclui o orador. Com mais certeza do que esperança. Como evitar a tentação de aplicar no próprio país as mesmas lições de democracia promovidas com tanto sucesso, por tantos anos, contra governos incômodos em todo o mundo, desde as revoluções coloridas no Norte da África, ou na Ásia, até as ditaduras militares na América Latina?

Precedentes

“Nossa democracia está sob um ataque sem precedentes”, disse o presidente eleito Joe Biden. Mas não é bem assim. Há muitos precedentes. Eu citei apenas alguns. A democracia também tem muitas definições. Quase infinitas. Como forma de governo, porém, é a que foi instaurada nos Estados Unidos no século XVIII, descrita em detalhes por Alexis de Tocqueville em seu notável livro “A democracia na América”. É a ordem política da sociedade que foi criada então, livre dos laços de uma ordem social antiga que se afundava na Europa. Com base no capital, como ordem econômica; nas armas, como capacidade militar; e na democracia, como ordem política. A democracia como ela é, não como cada um sonha, cada vez mais identificada com o paraíso.

Uma democracia que vimos brilhar como nunca em Washington na semana passada, quando Jake Angeli, um dos ativistas mais notórios do assalto ao Capitólio, integrante do grupo chamado “QAnon”, um velhaco com um gorro de dois chifres, ocupou o salão principal do Congresso. Com caras angustiadas, os congressistas – convocados na noite de quarta-feira para terminar de ratificar a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro passado – recorriam aos pais fundadores, recordavam os fundamentos da democracia, sem lembrarem-se, contudo, dos governos derrubados, dos países bloqueados e dos regimes impostos através de golpes militares na América Latina. Nem das mais sofisticadas medidas legais aplicadas contra políticos incômodos para a Casa Branca, como o ex-presidente brasileiro Lula, contra Correa, no Equador, contra Lugo, no Paraguai, sempre apoiadas por ampla maioria no Congresso norte-americano. Procedimentos que funcionaram tão bem que não era difícil prever a tentação de utilizá-los em casa. Era apenas uma questão de tempo até que alguém pensasse em recorrer a medidas democráticas também em casa.

Os danos para a República

“Desconhecer estas eleições prejudicará nossa república para sempre”, disse Mitch McConnell, o líder ultra-conservadorda maioria republicana no Senado. Sem dizer que isso é o que sempre fizeram na América Latina, sem importarem-se em prejudicar nossas repúblicas, como de fato ocorre, profunda e permanentemente. Com a cumplicidade daqueles que por aqui pensam que não é uma má ideia atingir seus objetivos com o apoio de Washington. O resultado é o que conhecemos, o que denuncia Mitch McConnell: o dano permanente a nossas repúblicas, a impossibilidade de organizar sua vida política de acordo com um equilíbrio de forças nacionais, pois o conservador sempre encontrará apoio e financiamento em Washington, o que distorce tudo. Como o próprio McConnell sabe, pois sempre apoiou estas medidas. “Mike Pence não teve a coragem de fazer o que deveria ter feito para proteger nosso país e nossa constituição, dando aos estados a oportunidade de certificar um resultado correto dos dados, não os fraudulentos e imprecisos que deveriam ter certificado anteriormente. Os Estados Unidos exigem a verdade”, disse o presidente em um tweet.

Pence respondeu numa longa carta. Acossado por Trump, que exige desconhecer os resultados eleitorais, ele explica que suas funções como presidente da sessão conjunta do congresso são meramente protocolares, que ele não tem poder para desqualificar a votação. Mas as cartas já estavam sendo jogadas em outro lugar. A eleição dos dois senadores pela Geórgia, na semana passada, confirmou o que tinha ficado evidente em novembro: que Trump e seus aliados incorporam metade das preferências eleitorais do país.

O resultado das eleições para o senado na Geórgia consolidou uma vantagem democrata em ambas as casas. Nada disso assegura, entretanto, uma mudança no costume de assaltar o poder em qualquer país latino-americano que decida tomar um rumo que não conte com a simpatia de Washington. Poucas coisas ilustram melhor essa afirmação do que a referência de Kissinger à eleição de Allende, há 50 anos, quando, com o apoio do presidente Nixon, considerou inaceitável a decisão do povo chileno. E decidiu revogá-la pelas armas. Tinha que fazer ranger a economia até que o povo não suportasse. Como fazem há 60 anos contra Cuba. Ou como fazem contra a Venezuela. Medidas que – como bem sabe o senador McConnell – prejudicam profundamente nossas repúblicas. Mas elas funcionam tão bem para os interesses dos Estados Unidos que seu presidente pensou que poderia ser interessante aplicá-las também lá.

Os dois lados do muro

“Uma hegemonia se desvanece”, disse Marcus Colla, professor de história moderna da Europa na Universidade de Oxford, em artigo publicado pelo Löwy Institute da Austrália. É o obituário do mundo que emergiu da Segunda Guerra Mundial, ao qual se referem os analistas ocidentais. A pandemia veio apenas para deixá-lo evidente. Nada o demonstra mais claramente do que a resposta de Washington à crise.

Não é necessário procurar muito para encontrar pronunciamentos sobre o mundo que se vislumbra após o domínio norte-americano. Poucos argumentariam, afirmou Colla, que a pandemia expôs esta influência global diminuída. Ele se refere à capacidade declinante dos Estados Unidos de influenciar o que ele chama de “imaginação global”. Quando a pandemia eclodiu, ninguém pensou em olhar para os Estados Unidos. A crise não mudou o mundo, ela apenas desnudou verdades que ainda estavam um pouco ocultas, disse ele.

A suposta liderança moral dos Estados Unidos sempre foi vital para manter sua hegemonia no marco dessa velha ordem herdada da guerra. Respaldada por essa linguagem moral, a época de domínio econômico e militar já terminou e, em sua opinião, é extraordinariamente difícil pensar que poderia ser reconstituída algum dia. Colla sugere que vejamos o momento político atual como a intersecção de dois arcos: um definido pelo ressurgimento de nações e fronteiras, pelas velhas rivalidades geopolíticas; o outro caracterizado por uma aceleração radical da conectividade global na ciência, no mundo digital, nas tecnologias de vigilância e também na transmissão de doenças. A globalização, assegura, sempre foi um conceito difícil (se não impossível) de se precisar. Mas quando sairmos desta fase, dentro de alguns meses, entraremos em outro mundo, não menos global, nem menos conectado, “mas poderia muito bem ser menos norte-americano”.

Ishaan Tharoor, colunista do Washington Post sobre questões internacionais, expressou uma opinião semelhante. O poder do modelo americano será diluído; seus argumentos serão mais difíceis de ouvir. A pretensão de mostrar a ordem política norte-americana como um exemplo para o mundo e a incapacidade de prever que também nesse país poderia ocorrer um caos como na última quarta-feira 6, são dois aspectos de uma mesma miopia, disse Tharoor: “a que sobrestima a influência moral de Washington no mundo e subestima a profunda disfunção inerente ao sistema norte-americano”.

Para muitos – incluindo o Presidente Obama, que gostava de enfatizá-lo –, faz falta um mito como o da excepcionalidade americana. Para outros, esta é uma ilusão que deixa óbvio o papel de Washington na articulação de golpes militares ou na instalação de regimes de cruéis de clientelismo, que caracterizaram sua política por décadas, lembra Tharoor.

Os altos e baixos da política internacional

Alastair Crooke, um ex-diplomata britânico com vasta experiência em assuntos internacionais, tenta explicar por que os Estados Unidos não podem mais impor sua visão civilizadora ao mundo. Com o triunfo dos Estados Unidos na Guerra Fria, os princípios liberais, que um dia explicitou John Stuart Mill em seu livro Sobre a liberdade, longe de converterem-se numa lei de desenvolvimento universal, transformaram-se num marco cínico para a aplicação de sua política de “poder brando” em todo o mundo. Os princípios propostos por Mill, seu projeto sectário, só puderam transformar-se num universal quando foram apoiados pelo poder. Primeiro, pelo poder colonial; depois, pela democracia norte-americana. “Os méritos da cultura e do estilo de vida norte-americanos só adquiriram validade prática após a implosão da União Soviética”.

Mas hoje, com o colapso do poder brando norte-americano, nem mesmo com a vitória dos representantes da tradição liberal clássica nas eleições de novembro passado, os Estados Unidos estarão em condições de promover uma nova ordem mundial. A gangorra inclinou-se para um lado quando, em 1989, o socialismo do leste europeu entrou em colapso e a União Soviética foi dissolvida. Como naquele encantador brinquedo infantil, um toca o chão com os pés, enquanto o outro sobe até as nuvens quando a gangorra se move. Mas, como as crianças sabem, a gangorra segue seu movimento, e com os pés empurram novamente para cima, até que o outro extremo, por sua vez, atinja novamente o chão. Em qualquer caso, o movimento da gangorra não estava na cabeça daqueles que então subiram até as nuvens.

A velha ilusão foi diluída. Crooke faz várias considerações. Entre elas está a de que a nova geração norte-americana, conhecida como woke liberals, que denuncia o paradigma liberal como ilusório e reitera que ele nunca foi mais do que uma cobertura para ocultar a opressão, seja ela doméstica, colonial, racista ou imperial. Um obstáculo que só a redenção pode apagar.

Um ataque a qualquer aspiração de liderança global dos Estados Unidos que inclua a ideia de que, no final, nunca houve “prosperidade para todos”. Nem mesmo livre mercado. É a derrubada dos ídolos. O Fed – o “banco central” norte-americano – e o Tesouro, simplesmente imprimiram dinheiro novo e o repartiram para determinados grupos. Agora se compreende o significado daquele enorme ecossistema financeiro conhecido como Wall Street. E se pergunta, diz Crooke, por que não o reduzir a poucas instituições, como a de investimentos Blackrock,ou o hedge fund KKR, e os encarregar de distribuir os novos fundos para seus amigos.

Crooke teme que o poder brando se transforme em totalitarismo duro. Montados na gangorra, vemos claramente o sobe e desce do movimento, cenário do fim de uma época, o verdadeiro fim da Guerra Fria, cuja origem tinha sido a guerra. E que poderia ser o começo de uma mais… Talvez da final. Politicamente, as sociedades avançadas da modernidade ocidental são oligarquias, disfarçadas de democracias liberais, diz Crooke, lembrando o filósofo Alasdair MacIntyre. Acondicionar os rejeitos dessa modernidade é a tarefa, conclui ele.

*Gilberto Lopes é jornalista, doutor em Estudos da Sociedade e da Cultura pela Universidad de Costa Rica (UCR).

Tradução: Fernando Lima das Neves