Por PAULO CAPEL NARVAI*

O SUS não foi o “natimorto” que muitos anteviram. Quase quatro décadas depois, o SUS está institucionalmente consolidado e desenvolveu um notável processo de governança republicana

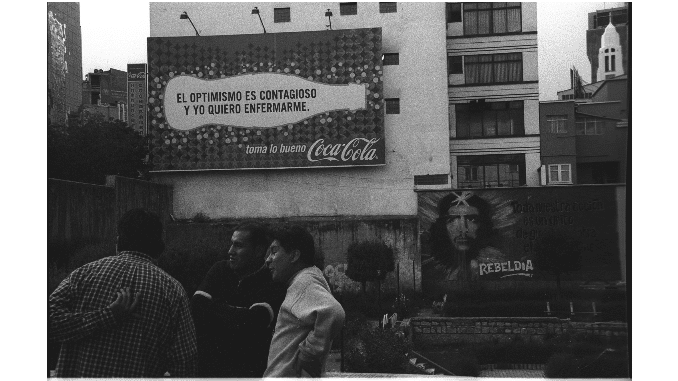

Caem por terra todas as ilusões, derivadas do mito da liberdade de mercado, de que o segmento privado de produção de cuidados de saúde, seria potente para assegurar a saúde da população por, supostamente, ser “mais eficiente e moderno” do que o setor público. O que se constata, no período pós-pandemia, é um aumento desenfreado nos preços dos produtos ofertados a consumidores que não têm como pagar. São preços descontrolados e definidos, na prática unilateralmente, por empresas que, sob controle de corporações transnacionais, operam sob a lógica mercantil. Sem qualquer vínculo com as necessidades em saúde dos que adquirem seus “planos”, seguem um curso de crescente oligopolização.

Pior: com a renúncia fiscal no setor saúde, estima-se que a Receita Federal deixa de arrecadar, anualmente, de acordo com pesquisa desenvolvida pelo economista Pedro Eduardo Santana Tupinambá, na Escola de Governo da Fiocruz/Brasília, algo em torno de R$ 55 bilhões, valor que corresponde a aproximadamente um terço do orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS). O setor privado de saúde opera, portanto, como um mecanismo relevante de transferência de recursos da base para o topo da pirâmide socioeconômica, aprofundando as desigualdades no país.

É o oposto do que sempre propôs o Movimento da Reforma Sanitária, que concebeu o SUS como uma política pública que, vinculando saúde e democracia, contribuísse para diminuir desigualdades e promover a equidade, recusando a transformação do cuidado de saúde em mercadoria.

“Não existe livre mercado ou livre iniciativa no setor privado da saúde”, disse Eduardo Magalhães, coordenador do Núcleo de Educação Permanente do Centro de Estudos em Saúde Coletiva (CESCO) do Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), em entrevista a Inês Costal e Patrícia Conceição, para o Observatório de Análise Política em Saúde (OAPS), do Instituto de Saúde Coletiva, da Universidade Federal da Bahia.

Reproduzida pelo site “Outra Saúde”, a entrevista mostra que as empresas que operam no segmento da saúde privada do sistema de saúde brasileiro, oligopolizam o setor compartilhado por sete corporações – que Magalhães denomina de as “Sete Irmãs da Saúde (SIS)” – e integram o grupo dos 200 maiores conglomerados empresariais em atuação no Brasil. Essas empresas respondem por 63,5% do PIB do país. As que operam no segmento da saúde privada (que estão mais para necronegócio do que para sanonegócio), juntamente com os setores de energia elétrica e finanças, “fazem parte da elite econômica que controla a economia brasileira”, diz Magalhães. São, segundo a pesquisa realizada sob a supervisão de Ladislau Dowbor, “6.235 empresas e fundos ligados entre si por meio de 7.257 conexões acionárias”.

O necronegócio, representado pela saúde privada, hegemoniza o sistema de saúde brasileiro desde antes da criação do SUS. A pesquisa de Eduardo Magalhães atualiza os mecanismos pelos quais essa hegemonia se efetiva e induz o modelo de atenção à saúde predominante no Brasil e contra o qual o SUS se debate, como projeto político contra-hegemônico, proposto pelo Movimento da Reforma Sanitária, desde as lutas contra a ditadura.

Mas, se o negócio do necronegócio é acumular, reproduzir e concentrar capital, drenando recursos públicos via renúncia fiscal e renunciando ao cuidado em saúde excluindo tudo o que consegue do rol de procedimentos, o projeto contra-hegemônico representado pelo SUS, segue encontrando muitas dificuldades para fazer valer o ideário da Reforma Sanitária. O que temos hoje como o SUS vem se afastando, gradativamente, do sistema pensado nos anos 1980, aprovado na 8ª Conferência Nacional de Saúde e instituído pelos constituintes de 1988.

Para esse projeto contra-hegemônico, o cuidado de saúde é um direito ao qual o acesso deve ser “universal e igualitário” e as ações e serviços devem ser asseguradas a todos. Mas como a saúde não deriva apenas de cuidados de saúde, o SUS como um sistema de saúde precisa fazer com que o conjunto das “políticas sociais e econômicas” operem visando “à redução do risco de doença e de outros agravos”, para que se concretize a “promoção, proteção e recuperação” da saúde para todos.

É como essa política pública includente e promotora de direitos que o SUS vem sendo construído. Admite-se que está consolidado institucionalmente como um sistema estatal de saúde e, efetivamente, o único sistema de saúde do país (e não, meramente, um sistema de serviços de saúde, que produz consultas, procedimentos e exames). Mas o SUS tem “ido em frente” com as dificuldades que estão à vista de todos, pois sua consolidação no plano institucional não afasta as muitas incertezas sobre o seu futuro.

Há 36 anos, na 267ª Sessão da Assembleia, em 17 de maio, os constituintes de 1988 tomaram a decisão de criar o SUS. Um acordo histórico com o ‘centrão’, um bloco parlamentar conservador que hegemonizou a Assembleia Constituinte, viabilizou politicamente a proposta e o sistema foi criado. O ‘centrão’ da Constituinte foi uma espécie de avô, e não muito melhor, do ‘centrão’ que temos hoje no Congresso Nacional que, como se sabe, deforma a representação parlamentar, contamina de muitas formas a política e contribui, diariamente, para retrocessos na democracia brasileira.

Mas o “centrão-avô”, ainda receoso dos efeitos políticos advindos da formidável campanha das “Diretas Já!”, topou o acordo para criar o SUS. Hoje, com o “centrão-neto”, nem pensar em algo assim.

Em 1988 foram 472 votos favoráveis à criação do SUS, 9 contrários e 6 abstenções.

Apesar da contundência dessa votação que o criou, o SUS cambaleou nos primeiros anos. Finda a Constituinte em outubro de 1988, apenas dois anos depois, em setembro de 1990, foi possível aprovar no Congresso Nacional a lei 8.080, que regulamentou as disposições constitucionais sobre o SUS. Ainda assim, o então presidente Fernando Collor vetou alguns artigos do projeto de lei que regulamentava o nosso sistema universal de saúde, relacionados com o financiamento, pois implicaria transferir recursos da União para os municípios e efetivar a descentralização, e a regulamentação dos conselhos e conferências de saúde, assegurando a “participação da comunidade” no SUS, em todo o país.

Fernando Collor quis manter centralizados os recursos da saúde no governo federal e tornar “letra morta” na Constituição de 1988 qualquer possibilidade de gestão participativa no SUS, com movimentos sociais, entidades de profissionais da saúde, trabalhadores em geral e representantes da sociedade organizada, decidindo sobre políticas públicas de saúde em conselhos de saúde e avaliando-as periodicamente, por meio de conferências de saúde, nacionais, estaduais e municipais. Mas, muito pressionado para não violar a Constituição, Collor foi derrotado politicamente e em dezembro de 1990 seria publicada a lei 8.142 regulamentando o que havia sido vetado.

Naquele período de dois anos, entre 1988 e 1990, cresceu e se fortaleceu, ainda sob o governo de José Sarney (1985-90) o movimento “Municipalização é o Caminho”, liderado pelo Conselho que reúne dirigentes municipais de saúde, o CONASEMS. Sob a liderança do saudoso pernambucano Paulo Dantas, um dos fundadores e seu primeiro presidente, o CONASEMS resistiu às tentativas de restringir a descentralização ao âmbito estadual, e defendeu energicamente, contrariando a vontade de alguns governadores e secretários estaduais de saúde, a necessidade de a descentralização chegar até os municípios.

A estratégia SUDS, oficializada em 1987, era considerada por algumas lideranças da Reforma Sanitária, uma etapa importante para o SUS começar a se efetivar. Mas outros consideravam que era apenas uma reação à implementação imediata do SUS pela base municipal, tentando manter o INAMPS como instituição estratégica para o funcionamento do sistema. Não há consenso no movimento da Reforma Sanitária sobre o papel do SUDS no processo político de institucionalização do SUS.

O governo Collor (1990-92) tentou se valer das indefinições daquele momento para manter centralizadas, no governo federal, as decisões sobre a gestão de programas e ações de saúde e transformar os municípios em meros prestadores de serviços ao SUS, um aspecto decisivo à época para a implementação do SUS por sua base municipal. Foi derrotado.

O SUS não foi, portanto, o “natimorto” que muitos anteviram. Quase quatro décadas depois, o SUS está institucionalmente consolidado e desenvolveu um notável processo de governança republicana, com a participação dos entes federativos em todas as esferas de governo, em todo o país, que hoje serve de modelo para a gestão pública no Estado Democrático de Direito. A governança do SUS vem sendo modelo para outros sistemas públicos, como nas áreas de assistência social (SUAS) e segurança pública (SUSP).

O teste de resistência mais contundente enfrentado pelo SUS se deu no período da pandemia de covid-19, quando nosso sistema universal de saúde deu mostras de grande resiliência. Agredido brutal e sistematicamente desde seu comando no governo federal, encontrou agilmente formas de se reorganizar por sua base municipal, para enfrentar em cada localidade a emergência sanitária internacional, que matava milhares diariamente em todo o Brasil, desenvolvendo processos de gestão regionais e estaduais que foram decisivos para o enfrentamento da pandemia, mitigando seus dramáticos efeitos no país. Hoje, como escrevi com colegas da USP, o SUS é mais necessário do que nunca.

Mas o que será o SUS daqui a 36 anos? Nosso sistema universal sobreviverá ao subfinanciamento crônico que o marca desde o berço? E, tão importante quanto dispor de mais recursos, conseguirá aprimorar seus processos de controle sobre o destino de recursos públicos, cujas falhas vêm proporcionando que bandidos e corruptos, por meio de organizações criminosas que se fazem passar por entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, metam a mão no dinheiro público da saúde? Vale lembrar que entre aqueles 15 constituintes que não concordaram com a criação do SUS na 267ª Sessão da Assembleia, estavam filiados ao PCdoB que explicaram que seu voto era contrário, pois não se explicitava na proposta em votação, o volume e a fonte dos recursos orçamentários que deveriam financiar o SUS.

Quase quatro décadas depois, o problema das fontes de financiamento foi superado, no plano jurídico. Atualmente, há definição (lei 141/2012) dos percentuais de seus respectivos orçamentos a que os entes federativos estão obrigados a aplicar no SUS. Mas uma “espada de Dâmocles”, representada pela política econômica que busca desvincular do SUS as fontes orçamentárias e os recursos do seu financiamento, segue pairando assustadoramente sobre o sistema.

A respeito do futuro do SUS, ouvi duas lideranças que estiveram à frente do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nas últimas décadas. O CNS é composto por 144 membros, dos quais 48 são conselheiros titulares, cada um com dois suplentes. Metade do colegiado é formada por conselheiros que representam usuários do SUS, por meio de entidades e movimentos sociais. A outra metade conta com representantes dos trabalhadores e da comunidade científica (25% do total) e de gestores dos segmentos público e privado da saúde, dentre os quais o governo federal, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), a saúde complementar e entidades empresariais (25% do total).

Conversei com Eliane Cruz, que foi Secretária Executiva do CNS no período de 2003 a 2008, e com Francisco Batista Júnior, que presidiu o órgão entre 2006 e 2011. A conversa deveria ter incluído o atual presidente do CNS, o gaúcho Fernando Pigatto, residente em Rosário do Sul, localizada às margens do rio Santa Maria no sudoeste do Rio Grande do Sul, e que está à frente do CNS desde 2018. Mas, em virtude das enchentes naquele Estado, evidentemente sua participação teve de ser interrompida, pois Pigatto está envolvido com o importantíssimo trabalho de apoio às vítimas.

A todos pedi que identificassem três conquistas do SUS desde sua criação, três aspectos em que o nosso sistema universal de saúde vem encontrando dificuldades para avançar no cumprimento da missão que a Constituição de 1988 lhe atribuiu, e o que consideram ser o principal desafio atual e dos próximos anos.

A própria instituição do SUS como um elemento estratégico no sistema de seguridade e proteção social no Brasil, foi indicada como uma das três conquistas de importância transcendental nesse período histórico, ao assegurar o direito de todos à saúde e atribuir ao Estado garantir seu exercício e consolidar os princípios do acesso universal e da integralidade da atenção à saúde.

Para Batista Júnior, a criação do SUS “significou um marco no exercício da cidadania, num país onde a exclusão social sempre foi historicamente a regra”, ainda que esses princípios não sejam, ainda hoje, “garantidos em sua plenitude”. Eliane Cruz destacou a notável “ampliação da rede pública de serviços e a consolidação dos espaços de participação social nos processos de gestão do SUS, consagrados com as leis 8.142/90 e 141/2012”.

A importância da participação social no SUS através dos diversos espaços constituídos, os conselhos, as plenárias e conferências de saúde, foi também enfatizada por Batista Júnior que alertou, porém, que “essa possibilidade é um processo em construção, numa renhida disputa contra o autoritarismo e a centralização que norteiam as relações de poder no país”. Para o ex-presidente do CNS, nessas quase quatro décadas o SUS contribuiu significativamente para “transformar e melhorar as condições de vida e o perfil socioepidemiológico dos brasileiros”. Esse fato, diz, é apontado “em todos os estudos sobre as ações e serviços desenvolvidos pelo SUS em todas as regiões do país”.

Dentre as dificuldades que persistem desafiando o SUS estão, para Eliane Cruz, “melhorar o atendimento de média complexidade, ordenar o sistema de formação profissional a partir do SUS e ampliar os recursos financeiros destinados às ações e serviços de saúde”. Batista Júnior identifica a continuidade de problemas para a “estruturação plena da atenção básica como porta de entrada e resolutiva”, assinalando que o inadequado até o momento equacionamento dessa dificuldade tem “implicações diretas no permanente incremento da demanda por procedimentos especializados e de alto custo”, o que pode levar à “insustentabilidade econômica e política” do SUS, se não conseguirmos avançar na superação desse cenário.

Ele também considera que o SUS “deve ao país e à população a ampliação da sua rede própria de serviços de atenção secundária e terciária, de modo a possibilitar o atendimento de toda uma demanda reprimida refém dos serviços privados contratados e conveniados”. Chama a atenção, ainda, para “um leque significativo de demandas relacionadas particularmente com as doenças crônico-degenerativas, cujos cuidados adequados requerem a participação de profissionais que, infelizmente, não são disponibilizados pelo SUS, em sua rede própria”.

Ambos convergem no reconhecimento de que o SUS precisa superar a precarização nas relações de trabalho e profissionalizar o pessoal da saúde. Batista Júnior defende para o conjunto da força de trabalho que opera o SUS, “uma Carreira Única e Interfederativa para todos os trabalhadores em todo o país” abrangendo “toda a equipe multiprofissional, valorizada, com estabilidade e estruturada”. Para Eliane Cruz é preciso “desprecarizar as relações de trabalho”, pois sobre isso “há muita inconsistência nas formulações e poucas iniciativas”.

Entre os desafios para os próximos anos, “atingir 6% do PIB para a saúde pública e levar o SUS para os processos formativos (incluindo o controle social), do ensino técnico à pós-graduação” foi apontado por Eliane Cruz. Batista Júnior reiterou a importância estratégica de enfrentarmos as graves dificuldades de gestão e subfinanciamento, mas apontou como “o maior e mais grave problema do SUS, o modelo elitista, especializado, privatista e médico-centrado que lhe vem sendo imposto” e segue sendo reproduzido.

Para superar esses entraves, Júnior preconiza “investir fortemente nas ações de prevenção de doenças e promoção da saúde, inclusive com um permanente processo de ações intersetoriais, a ampliação da rede própria de serviços, de modo a substituir paulatinamente a rede privada contratada, e substituir todas as formas de privatização hoje em curso, instituindo a contratualização direta entre os serviços e seus respectivos níveis de gestão e profissionalizar a gerência dos serviços e da gestão do sistema, como uma regra geral, a ser obedecida por todos os entes federativos, em todos os níveis de gestão do SUS.

Para o ex-Presidente do Conselho Nacional de Saúde é decisivo a criação e desenvolvimento, aprimorando-a permanentemente, de “uma Carreira de Estado para os trabalhadores do SUS, única, multiprofissional e interfederativa, financiada com os recursos orçamentários do SUS em âmbito federal, estadual e municipal, com concurso público como forma de ingresso, estabilidade no trabalho e regras únicas de remuneração abrangendo todos os trabalhadores do SUS, em todo o país”, destacando para que esse propósito é necessário “reconhecer, valorizar, apoiar, fortalecer e proporcionar as condições requeridas para o exercício democrático da participação social em saúde, por meio do chamado controle social, como mola mestra no enfrentamento dos desafios e na definição e avaliação das políticas”.

Pode ser muito. “Um sonho”, dirão os que têm os olhos apenas no horizonte dos dias atuais. Mas acaso não era um sonho o que queriam lideranças da Reforma Sanitária como David Capistrano Filho ao afirmar que com a criação do SUS havia que “evitar o nascimento de um monstro burocrático, de caráter nacional, impermeável à participação real dos cidadãos e da coletividade organizada”? Capistrano queria que “a União e os estados [tivessem] planos sanitários plurianuais, elaborados por órgãos colegiados, democráticos e aprovados pelos poderes legislativos”, compreendendo que “só a conquista de corações e mentes garantirá a continuidade do que se faz de positivo e evitará retrocessos”. Saúde e democracia. Democracia é saúde.

Por que hoje, 36 anos depois, nossos sonhos deveriam ser menores?

*Paulo Capel Narvai é professor titular sênior de Saúde Pública na USP. Autor, entre outros livros, de SUS: uma reforma revolucionária (Autêntica). [https://amzn.to/46jNCjR]

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA