Por PAULO CAPEL NARVAI*

As Organizações Sociais de Saúde representam uma gambiarra administrativa, um “puxadinho” tacanho que não pode ser modelo de gestão

“Saúde não é mercadoria”, “Não às Organizações Sociais de Saúde”, “Não à privatização do SUS”, “Xô [nome de Organização Social de Saúde]! Sai desse SUS que não te pertence”. Entre muitas outras, algumas bem agressivas, essas palavras-de-ordem expressam as posições de entidades sindicais e movimentos populares de saúde, sobre o que consideram ser a “privatização do SUS”.

Em artigo anterior (SUS estatal – o que isso significa?) mencionei que, criado como uma instituição pública no âmbito do Estado brasileiro, de cuja administração devem participar, diretamente, todos os entes federativos (União, DF, Estados e Municípios), o SUS é estatal, condição que deriva de sua condição de ser propriedade estatal. Assinalei também que, embora a Constituição de 1988, que criou o SUS, determine que no âmbito municipal o sistema deve ser administrado diretamente pelas prefeituras, responsáveis por “comandar” o SUS em nível local, muitas não o vem fazendo, preferindo transferir a gestão do SUS para empresas de propriedade de particulares.

Não são apenas municípios de pequeno porte demográfico ou econômico que o fazem. Também grandes metrópoles, como São Paulo e Rio de Janeiro estão na lista de cidades que vêm renunciando a essa atribuição constitucional e competência legal. Esses municípios, porém, não abrem mão dos recursos financeiros que, por determinação legal, lhes são transferidos. Ao descumprir a lei e até mesmo a Constituição da República, violam o caráter estatal do SUS, por transferir para particulares não apenas a administração de alguns serviços de saúde, mas a própria gestão do SUS.

Muitos prefeitos, e secretários de saúde, justificam essa opção argumentando que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a lei complementar nº 101, de 4/5/2000, fixa um teto orçamentário de 54% para gastos com pessoal. Como as despesas com saúde decorrem basicamente do pagamento dos salários dos profissionais (aproximadamente 3 em cada 4 reais são utilizados para esse fim), os prefeitos alegam que buscam “driblar” essa restrição, que não se aplicaria às denominadas Organizações Sociais de Saúde (OSS).

De acordo com a Controladoria-Geral do Município do Rio de Janeiro, o gasto total da prefeitura com pessoal correspondeu em 2019 a 51,97% da receita corrente líquida auferida no período – abaixo do teto de 54%, fixado pela LRF. Mas, quando se agrega aos 51,97% os gastos realizados pelas OSS que atuam na cidade, essa porcentagem se eleva para 62%. Essa característica é generalizada no país, não se restringindo à capital fluminense. Para coibir a burla, uma portaria do Tesouro Nacional estabeleceu que, a partir de 2021, gastos com pessoal feitos por OSS devem ser computados para se avaliar o cumprimento da LRF. Mas trata-se apenas de uma portaria.

Além da tentação de burla à LRF, muitos municípios são atraídos pela “solução” de entregar a gestão do SUS para uma ou mais OSS, pois pelo menos metade não dispõe de capacidade, na administração direta municipal, para assumir o comando estatal do SUS. Abandonados pelos governos estaduais, e sobretudo pelo governo federal, em sua atribuição administrativa direta sobre o SUS, esses municípios caem facilmente nas garras dos que se dispõem a “ajudá-los nas dificuldades da gestão do SUS”. A ideologia neoliberal se incumbe de “amarrar as pontas” dessa estratégia, pois também pesa, e muito, nessa opção de terceirizar o SUS em sua base municipal, a crença de que “funcionário público não trabalha” e que é preciso “trazer para a administração pública a eficiência do setor privado”. Em resumo, joga papel decisivo na privatização do SUS a ideologia de que tudo o que é estatal é ruim e não funciona e que tudo o que é “privado” (na verdade, de propriedade particular) é mais eficiente e de melhor qualidade.

As OSS, tal como as conhecemos hoje, começaram a surgir nas últimas décadas do século XX, sob inspiração de congêneres comunitárias de longa tradição, ligadas às comunidades portuguesa, árabe, italiana, israelense, dentre outras. Essas organizações são um tipo de pessoa jurídica de direito privado, de propriedade de particulares, formalmente sem fins econômicos. O fato de poderem contratar pessoal de saúde de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e poderem comprar sem licitação pública, conforme entendimento consolidado no Tribunal de Contas da União (TCU) exerceu – e segue exercendo – um grande poder persuasivo sobre autoridades públicas e formadores de opinião. A partir de 1990, estimuladas pela criação do Programa Nacional de Desestatização, as OSS começaram a assumir, em ritmo crescente, a gestão de serviços estatais de saúde, novos e antigos, em determinados territórios, por meio de contratos de prestação global de serviços, ações e procedimentos.

Mas, aberta a porta, as OSS foram além, passando em muitos municípios, a assumir áreas estratégicas da gestão do SUS, e até mesmo o conjunto da gestão do sistema municipal, ou de parte dele em grandes municípios como São Paulo, exercendo função substitutiva dos órgãos públicos da administração direta. É uma flagrante ilegalidade, amplamente tolerada tanto pelo poder executivo quanto pelo poder judiciário. O legislativo, como se sabe, pela maioria dos seus membros, não apenas faz “vistas grossas” ao descalabro, como tenta tirar todo tipo de vantagem, inclusive eleitoral, da situação.

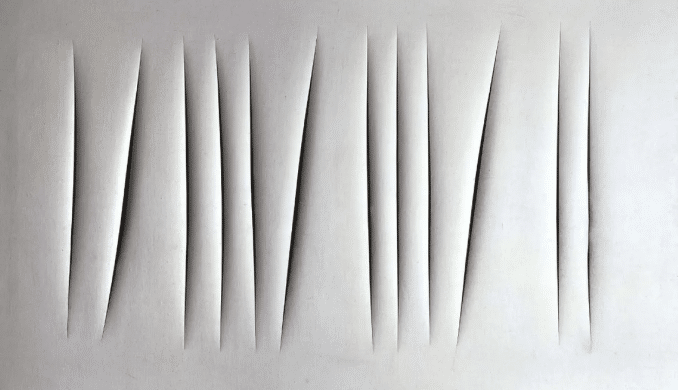

Há um vácuo legislativo importante relacionado ao assunto, pois persistem conflitos de interpretação das normas vigentes a respeito do que as OSS podem e não podem fazer, ao assumir a gerência de serviços do SUS. Há dúvidas, inclusive, sobre se além de gerenciarem serviços, podem assumir ou não a gestão do sistema, como vêm fazendo.

A esse respeito, cabe esclarecer que uma importante distinção entre “gestão” e “gerência” no âmbito do SUS foi feita pela Norma Operacional Básica do SUS (NOB-SUS 01/96), que conceituou a “gerência” como função que diz respeito à “administração de uma unidade ou órgão de saúde (ambulatório, hospital, instituto, fundação etc.), que se caracteriza como prestador de serviços ao SUS”. Mas a “gestão”, para a NOB-SUS 01/96, é bem mais do que isso, indo muito além da mera gerência, pois corresponde à “atividade e a responsabilidade de dirigir um sistema de saúde (municipal, estadual ou nacional), mediante o exercício de funções de coordenação, articulação, negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria. São, portanto, gestores do SUS os Secretários Municipais e Estaduais de Saúde e o Ministro da Saúde, que representam, respectivamente, os governos municipais, estaduais e federal”.

No sistema de governança que se foi delineando desde a criação do SUS pela Constituinte, em 17/5/1988, e que teve um marco importante na edição das leis federais 8.080 e 8.142, de 1990, que o regulamentaram, as comissões intergestores bipartite (estados e municípios) e tripartite (União, estados e DF e municípios) representam um avanço relevante nos processos de gestão do sistema. Não obstante, essas comissões intergestores não têm atribuição administrativa e, portanto, não gerenciam serviços de saúde.

Persistem, por outro lado, conflitos de interpretação de normas, legais e infralegais, sobre funções e atribuições de órgãos da administração direta e de organizações de propriedade particular, habilitadas a prestar serviços de saúde ao SUS. Conflitos como os que se dão entre a mencionada portaria do Tesouro Nacional e o Acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF), relativo à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 1.923, de 1998. Colisões normativas desse tipo estão a merecer a aprovação de uma lei para dirimir divergências de interpretação quanto ao que podem e, sobretudo, ao que não podem as OSS no SUS.

Embora se reconheça a relevância de aprovar uma lei com essa finalidade, a maioria dos membros do Congresso Nacional parece muito ocupada com outras questões. O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), por exemplo, liderança do mais alto escalão, deu-se ao trabalho de apresentar à consideração dos seus pares na Câmara dos Deputados um projeto de lei para que o município mineiro de Lagoa Dourada seja declarado, por meio de lei federal, a “Capital Nacional do Rocambole”. No chamado “baixo clero” do Congresso Nacional, o horizonte legislativo não é melhor.

Em 1998, antevendo o agravamento de distorções que a atuação das OSS poderia produzir no SUS, foi apresentada ao STF a referida ADI-1.923. Em 16/5/2015, 17 anos depois, o Supremo decidiu que é constitucional que recursos públicos sejam transferidos para organizações sociais. Por 7 votos a 2, os ministros entenderam que essas empresas podem receber dinheiro do orçamento público para “auxiliar na implementação de políticas” nas áreas em que atuam. Para isso, basta que os entes federativos observem, em suas relações com OSS, devidamente habilitadas, os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência para ações da administração pública, direta ou indireta.

A decisão reiterou as competências do Ministério Público e do TCU para fiscalizar a aplicação dos recursos transferidos às OSS. O Acórdão relativo à ADI nº 1.923 afirma que as relações público-privadas devem ser regidas por “contrato de gestão” e que “por integrarem o Terceiro Setor, não fazem parte do conceito constitucional de Administração Pública, razão pela qual não se submetem, em suas contratações com terceiros, ao dever de licitar”. A exigência de licitação para compras estatais é objeto da Lei Federal 8.666/93.

As consequências dessa “solução administrativa” para o SUS são bem conhecidas: o caráter sistêmico do SUS é quebrado em sua base municipal, com importante impacto sobre as políticas e programas de saúde pública, ficando o sistema reduzido a um aglomerado disforme e contraditório de organizações de propriedade particular, com diferentes donos em diferentes partes do território, do qual emergem conflitos, antagonismos e disputas de várias ordens. Além disso, os assuntos do SUS ficam interditados à participação da comunidade, uma das principais, senão a principal, característica e fortaleza do SUS, criado pela Constituição de 1988. As OSS tratam dessas questões como “segredos do negócio”, um “assunto da empresa”, como se fossem o supermercado da esquina ou uma rede bancária, cujos donos fazem o que querem com suas empresas. Tais consequências, graves, dizem respeito apenas aos efeitos não policiais da atuação das OSS no SUS, pois como é de amplo conhecimento público, muitas OSS são “empresas de fachada” a acobertar roubo de dinheiro público, lavagem de dinheiro e outros crimes. Mas o banditismo, ainda que gravíssimo, é outro setor e dele não me ocuparei neste espaço.

O fato é que, agindo nos marcos legais, qualquer empresa registrada como OSS pode ser habilitada, em qualquer município, para assumir a administração de recursos públicos do SUS, desde que demonstre estar apta a executar o que estiver expressamente firmado em contratos de gestão. Nada impede, portanto, que uma OSS, criada sabe-se lá por quem, na hipotética Conchinchina da Serra, com 4 mil habitantes, assuma a gestão do SUS de, por exemplo, Sergipe. Ou que uma OSS de Sergipe “preste serviços ao SUS” de Curitiba. Isso significa que, evidentemente, tais OSS nada mais têm de “sociais”, nem “comunitárias” e que, nem de longe, podem ser equiparadas às suas “congêneres” históricas, que começaram a ser criadas há pouco mais de um século, na virada do século XIX para o XX.

Está claramente configurado, atualmente, um cenário em que convivem, sob a mesma sigla (OSS), empresas com propósitos muito diferentes. Há aquelas OSS criadas para efetivamente atender a demandas sociais, de comunidades que se auto-organizaram para lidar com problemas comuns, que afetavam aos que pertenciam a elas, como o são entidades cuja missão ainda hoje é proporcionar assistência a pessoas com deficiência, ou vinculadas por uma condição qualquer que lhes é comum. E há OSS que são apenas “empresas” travestidas de organizações sociais sem fins econômicos. São OSS de fachada, cuja finalidade não pode ser comparada com a de OSS comunitárias. Se a lei e a burocracia não distinguem umas das outras, a ética impõe distingui-las.

Se há lugar no SUS para as OSS éticas e comunitárias, cuja atuação deve estar sempre subordinada ao controle público, exercido por conselhos e conferências de saúde, e pela participação direta dos usuários desses serviços nos assuntos vinculados ao planejamento, execução e avaliação das ações e programas de saúde no seu âmbito, não deve haver lugar, nem tolerância no SUS, para as OSS de natureza empresarial, as “OSS de fachada”, as “OSS de gaveta”.

Não há lugar, por várias razões, a começar pela característica do trabalho em saúde, que deve ser cogerido, com participação tanto das autoridades públicas incumbidas da administração das unidades de saúde, definidas democraticamente, quanto dos profissionais de saúde e dos usuários desses serviços. A natureza do trabalho em saúde requer a cogestão, pois é a cogestão que possibilita o compartilhamento das decisões sobre as intervenções que se deve ou não fazer sobre ambientes, processos, pessoas e coletividades, para que sejam eficazes. Há farta literatura demonstrando que, nos processos de trabalho em saúde, a eficácia das ações e programas de saúde, das intervenções preventivas e terapêuticas, depende fundamentalmente dessas interações que a cogestão viabiliza, muito mais do que de decisões gerenciais ou de gestão do sistema.

Faz muita diferença, porém, para a efetividade do trabalho em saúde, as condições sob as quais o trabalho é realizado. Nesse sentido, um cenário é aquele em que o proprietário do estabelecimento de saúde é o público, por meio do Estado; outro cenário, muito diferente, é o que se caracteriza pela propriedade de um particular, uma OSS, que ninguém sabe ao certo por que se transformou na “dona do negócio”. Quando isso acontece – e vem acontecendo aos montes Brasil afora –, perde-se, inexoravelmente, o caráter público do SUS. Registre-se, a propósito, que isto é ilegal, pois viola flagrantemente dispositivos constitucionais e, sobretudo, o art. 197 da Constituição de 1988, que estabeleceu que ações e serviços de saúde “são de relevância pública” e não assunto particular, privado ou privativo de quem quer que seja.

Não basta, porém, que a propriedade seja estatal para assegurar o caráter público dos serviços de saúde do SUS, pois em várias situações, instituições do Estado são capturadas por interesses privados que, no Brasil, controlam o poder e impõe suas vontades ao Estado, atravessando-o de alto a baixo e fazendo prevalecer, em todos os poderes, não o interesse público, mas interesses privados.

O Estado brasileiro está privatizado, como se ouve com frequência. Assim, a necessária desprivatização do SUS, não pode ser vista, de modo mecânico e acrítico, como correspondente apenas à estatização da propriedade da rede de unidades de saúde que o constitui, mas do seu efetivo controle, sob gestão participativa, da população organizada. É um desafio enorme, mas a complexidade do SUS requer considerar essa complexidade, em busca da solução dos problemas do nosso sistema universal de saúde.

Este artigo poderia se encerrar aqui, com o diagnóstico da situação e a constatação dos problemas decorrentes da privatização do SUS (assinalo que não me refiro à “privatização da saúde”, que é igualmente importante, mas é outro tema) e do papel negativo das OSS nesse cenário. Encerrá-lo desse modo seria, porém, decepcionante para o leitor, pois de imediato se coloca a questão de como superar essa situação em que a presença das OSS no SUS vêm se consolidando como uma espécie de “modelo de gestão” para o sistema, o que tem sido duramente criticado por dirigentes sindicais e movimentos sociais de saúde.

Estou entre os que fazem essas críticas e, portanto, sinto-me no dever de ir além da afirmação de que esse modelo de gestão é um péssimo modelo e que, ao contrário do que muita gente pensa, não basta “regular as OSS” ou “melhorar a qualidade dos contratos de gestão”, para que essas organizações “entreguem qualidade aos usuários”. Essa conversa, supostamente técnica e calcada na “administração científica”, não me comove – nem engana. O núcleo do problema é, para mim, o modelo de gestão, do qual o SUS precisa se afastar – sem precisar se afastar, a meu juízo, da contribuição que organizações sociais éticas e comunitárias podem dar ao sistema, sob determinadas condições e controle público.

Se a presença de OSS éticas, gerenciando unidades de saúde, é compatível com o SUS, como demonstram muitas experiências bem avaliadas em vários municípios (o que faz com que muitas sejam bem-vistas e valorizadas ao participarem do SUS), sua atuação, em conjunto, no contexto nacional, representa um equívoco, se essa participação é concebida como um modelo de gestão. Sobretudo se é admitida como um modelo bom, adequado, que deveria ser “aprofundado e desenvolvido”.

Se é possível, e até mesmo desejável em situações específicas, que OSS participem do SUS na base municipal do sistema, o requisito para que essa participação não seja deformada em sua finalidade, é que nesses municípios o SUS esteja, efetivamente, sob gestão da administração direta e que este exerça sua competência legal de “comandar” o SUS no seu âmbito. Sem o cumprimento desse requisito, as distorções serão incontroláveis.

Reitero que o exercício do “comando” do SUS é uma dificuldade para muitos municípios, pois exercer essa atribuição requer atualmente, dentre outras competências administrativas, a operação integrada de sistemas de informação/dados que, muitas vezes, não estão ao alcance desses municípios, marcados pela precariedade administrativa. O descaso com o SUS (mas não com os recursos financeiros que chegam ao município para o SUS e que frequentemente “evaporam”, no todo ou em parte…) é tanto que, em centenas de municípios, o titular da secretaria de saúde, em tese o “comandante” do SUS, é alguém sem formação em saúde e, muitas vezes, sem qualquer formação. Não há impedimento legal a que qualquer um(a) seja nomeado ao cargo, para perplexidade dos profissionais de saúde que estão sob tal “comando”.

Mas isso não é considerado um problema para a prefeitura, pois o efetivo comando do SUS está privatizado, entregue a uma OSS qualquer. Decerto que o enfrentamento dessa situação requer mais do que, apenas, dizer não a ela. Palavras-de-ordem como “Fora OSS!”, “Saúde não é mercadoria”, “Não à privatização do SUS”, expressam uma importante posição política de recusa a esse rumo, mas, por si só, não apontam outro rumo a seguir, pois não apresentam, como contraposição, a proposta institucional de outro modelo de gestão. Qual modelo?

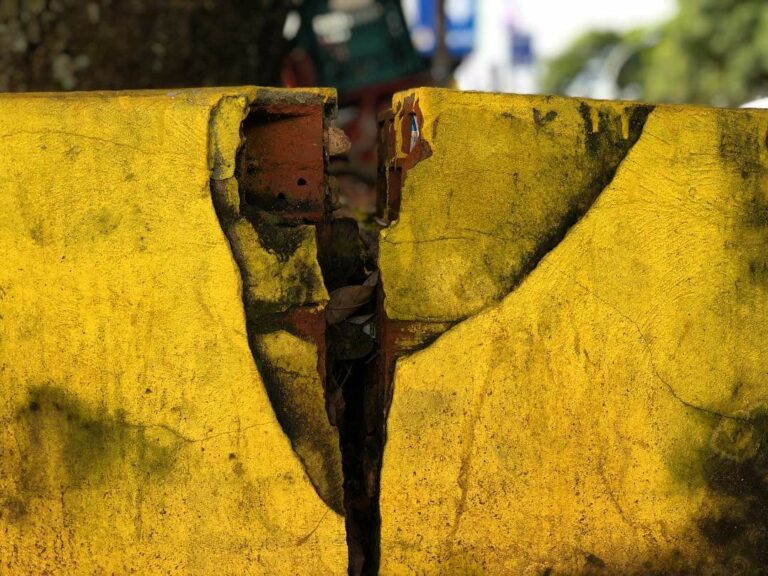

A gestão do SUS, em nível nacional e estadual, não pode se dar nos quadros de um “modelo de gestão” que se caracteriza por ser um aglomerado de OSS, disforme e sem caráter sistêmico, em que cada prefeitura toma decisões a seu bel prazer sobre o SUS e em que predomina a improvisação e o amadorismo. Um modelo com essa caraterística, sem cooperação e solidariedade entre os integrantes, e marcado pelos valores do individualismo e da concorrência, é uma espécie de “puxadinho de gestão”, uma gambiarra administrativa, tacanha, incompatível com as necessidades do sistema. O SUS não pode ser administrado assim, pois o sistema requer apoio administrativo cujo dimensionamento seja compatível com seu tamanho e complexidade.

OSS podem ser úteis, sob comando estatal do SUS, para prestar serviços, mas não devem e não podem assumir a gestão do SUS, nem no todo nem em parte, em substituição a algum ente federativo. Este é o caminho do desastre administrativo e da destruição do SUS, um dos pilares da Seguridade Social brasileira.

E então, o que fazer?

No momento em que escrevo, vários segmentos sociais reconhecendo o “puxadinho de gestão” como um problema, estão em busca de alternativas ao “modelo de gestão das OSS”. Têm a expectativa de contribuir para o enfrentamento do problema e, por meio de canais sociais variados, influenciar tomadores de decisão, políticos, partidos. Isto é bom, pois em contexto democrático a sociedade deve se expressar e criar soluções para seus problemas.

A conclusão a que frequentemente se chega ao discutir esse assunto, é que é preciso criar uma alternativa, pelo menos uma, para os municípios que, por várias razões, não têm condições, ou não querem, exercer o comando do SUS no seu território, mas não querem entregar sua gestão para uma ou mais OSS. Não querem “privatizar o SUS”. Muitos, querem manter o comando da gestão do SUS, mas não querem fazer a gerência de unidades de saúde, nem administrar o pessoal de saúde. Hoje, esses municípios não têm opção.

É preciso, portanto, criar essa alternativa. Urgentemente.

Tem sido cogitada a criação de um ente de propriedade estatal para apoiar e desenvolver a gestão do SUS. Mas ninguém quer esse ente aprisionado pela malha e a cultura burocrática de um Estado politicamente controlado por interesses privatistas, pois reconhecem que mais do que ser apenas um órgão estatal, esse ente precisa ser efetivamente público, controlado pelo interesse público para, tendo abrangência nacional, ser capaz de viabilizar um novo modelo de gestão para o SUS e com o qual os municípios possam contar para apoiá-los em suas dificuldades e impossibilidades.

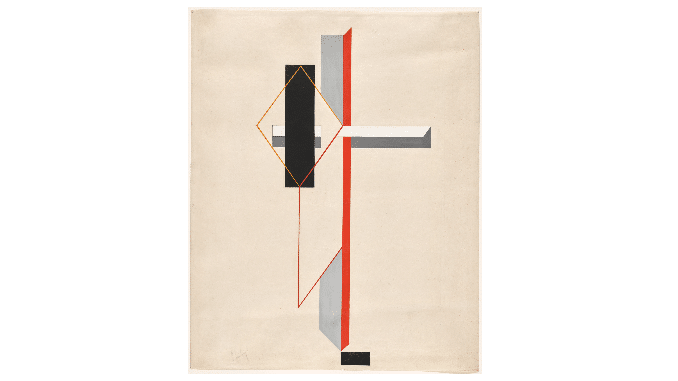

Ora fala-se (2007) em “fundação estatal” (uma FUNDASUS?), ora se cogita (2014) criar uma “autarquia federal” (a SUS-BRASIL), ora fala-se (2015) em uma “empresa pública nacional” (a EMBRASUS).

Seja qual for a modalidade administrativa do ente estatal a ser criado, é urgente delineá-lo, com ampla e democrática participação da sociedade brasileira, tendo como referência o que tem sido indicado, como rumo para o SUS, pelas conferências nacionais de saúde mais recentes, sobretudo as realizadas a partir de 2003. A esse ente poderíamos denominá-lo, preliminarmente, de Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS, e dar-lhe a significativa sigla de ABRASUS.

A ABRASUS dotaria o SUS de uma poderosa organização, de propriedade estatal, à qual caberia, dentre outras funções, assumir a administração do SUS nos municípios que não queiram ou não possam realizar a sua gestão no seu âmbito territorial, ou gerenciar suas unidades de saúde, incluindo o pessoal profissional, e, necessariamente sob gestão participativa e cogestão do trabalho em saúde, viabilizar a administração das redes regionais de atenção à saúde, agrupando sistemicamente conjuntos de municípios (ou áreas definidas de metrópoles), e a Carreira de Estado do SUS, de abrangência nacional, única, interfederativa e multiprofissional.

Por seu porte, abrangência e atribuições, a ABRASUS possibilitaria desenvolver o SUS em outras bases, mas em total alinhamento com os princípios e diretrizes constitucionais que o definem, e reorientar o modelo de gestão de modo a superar o amadorismo do “puxadinho de gestão” representado pelo aglomerado de OSS em que nosso sistema universal de saúde está se transformando, de modo ilegal, pois sem a “participação da comunidade” e violando a “relevância pública”, ambas previstas na Constituição de 1988.

E então, criar a ABRASUS? Ou permitir que o SUS siga o rumo da destruição que lhe está sendo imposto por SUScidas de dentro e de fora do nosso sistema universal de saúde?

*Paulo Capel Narvai é professor titular sênior de saúde pública na USP.