Por HERIK OLIVEIRA*

Considerações sobre o filme dirigido por Wim Wenders

“– Será que você não pode mostrar o lado bom e proclamar como princípio o amor, ao invés da amargura infinita?

– Só há uma expressão para a verdade: o pensamento que nega a injustiça. Se a insistência nos lados bons não for superada no todo negativo, ela transfigurará seu contrário: a violência”. (Max Horkheimer & Theodor Adorno, Dialética do esclarecimento).

Em Dias perfeitos acompanhamos uma sequência de dias da vida de Hirayama (Kōji Yakusho), um homem já além da meia-idade, cujo trabalho é limpar banheiros públicos em Tóquio. Pretende-se aqui tatear a recepção de Dias perfeitos entre dois pontos específicos: a tendência à resignação e a possibilidade da crítica. Desse problema é feito este texto, e trata-se dele por meio da reflexão sobre aspectos determinados do filme, de seu conteúdo e forma, nos quais reconhece-se elementos de resignação e crítica.

Como procedimento, recorre-se à interpretação. Susan Sontag (2020) tinha razão quando, em seu precioso ensaio contra a interpretação, escreveu que certas interpretações indicam insatisfação, consciente ou inconsciente, com as obras visadas e revelam o desejo de substituí-las por outra coisa. O que a autora não disse foi que essa outra coisa que se pretende colocar no lugar pode ser, em alguns casos, a vida digna, a eliminação do sofrimento desnecessário, coisa pela qual muitas obras gostariam de ser substituídas.

Uma estética clown nos Dias perfeitos

A matéria de Dias perfeitos é o cotidiano, a rotina. O espectador vê transcorrer, ciclicamente, a vida de Hirayama.

Acordando antes do sol, desperto pela senhora que varre a rua. Dobrando seu edredom. Escovando os dentes, barbeando-se e aparando o bigode. Cuidando de seu jardim acomodado em um quarto iluminado com luz negra. Vestindo seu macacão, o uniforme de trabalho. Saindo da porta de sua pequena residência. Respirando fundo e sorrindo. Bebendo café enlatado. Entrando em sua van compacta. Dirigindo ao som de músicas de Patti Smith, The Animals, Otis Redding, Lou Reed… em suas raras fitas cassete.

Saltando de banheiro em banheiro – todos arquitetonicamente polidos e tecnologicamente equipados –, os quais limpa de maneira obsessiva.

Na rápida pausa para o almoço, comendo um sanduíche no parque e fotografando religiosamente a copa de uma mesma árvore.

Depois, findado o dia de trabalho, lavando-se em uma casa coletiva de banho, jantando em um pequeno restaurante, sempre saudado, pelo homem que o recebe, com uma bebida e a entusiástica frase: “Por um dia duro de trabalho!”.

Em casa, ele lê, deitado. Adormece. Sonha.

Na folga, também parece ser previsível seu percurso, que inclui, não necessariamente nessa ordem: pedalar até um sebo do qual sai com os livros que preenchem sua estante e lhe ocupam a noite; varrer o chão; rebobinar as fitas; visitar o templo; revelar as fotografias que tira durante a semana; organizar essas fotos de modo metódico em latas guardadas no armário e rigorosamente rotuladas por data, rasgando as imagens que não lhe parecem agradar; ir à lavanderia; comer e beber em um restaurante no qual já é conhecido. Nesse período de descanso todo seu deslocamento é de bicicleta.

O espectador também presencia irrupções nesse cotidiano, às vezes ternas, às vezes desconcertantes, às vezes curiosas. Algumas delas, por mais que soem como momentos significativos dos dias de Hirayama, têm algo de costumeiro, de conhecido, como o sem-teto que dança com árvores ou a moça que se senta no banco ao lado do protagonista e come no mesmo horário que ele, sempre encarando-o fixamente quando Hirayama a cumprimenta, mas não retribuindo o cumprimento. Outras irrupções ameaçam mais a vida ritual do personagem principal; a sobrinha que aparece em sua residência depois de fugir de casa por brigar com a mãe, o companheiro de trabalho que se demite…

No movimento da vida do personagem principal do filme, alguns viram “porosidade à poesia do cotidiano”, abertura ao “encanto das pequenas coisas”, disposição para encontrar “encanto na rotina” (COUTO, 2024). Outros viram um “retrato delicado do ordinário da vida” e o esforço de mostrar que “há beleza em ser comum”, “há beleza em limpar banheiros e ganhar seu próprio dinheiro, ainda que o mundo queira te devorar em uma máquina de sugar proletários” (GUEDES, 2024).

Houve quem sublinhasse que, quando novidades são inseridas na vida de Hirayama, particularizando a rotina do protagonista, da qual o público é aproximado de forma sutil e lenta, os espectadores realmente se deixam convencer “que são perfeitos os dias” (PEIRÃO, 2024).

Escreveu-se que Dias perfeitos traduz o “encantamento pelo banal” e que essa “vida ‘pequena’”, de Hirayama, que pode parecer claustrofóbica, também é “reconfortante em sua simplicidade”, negando que o filme seria “uma glorificação elitista da rotina massacrante da vida no capitalismo tardio” e reconhecendo na obra o impulso de “desvelar a luta valorosa por vislumbres de humor e beleza” (COLETI, 2024).

Notou-se na obra que o “tempo atropela o sofrimento e a rotina se torna fonte de felicidade”. Sua virtude seria mostrar que “existe sofrimento na felicidade” (LISBOA, 2024).

Afirmou-se que a crítica social presente no filme de WimWenders, ao mostrar um dedicado limpador de banheiros orgulhoso do que faz, está em apresentar que “o valor humano das pessoas não é dependente desses sinais externos de sucesso”, ferindo a crença meritocrática que considera melhor quem exerce trabalhos prestigiados. A atenção de Hirayama ao que realmente importa, o amor pelas artes, a abertura ao instante vivido seriam sinais de sua sofisticação, sinais de que ele é uma pessoa melhor, recusando o hedonismo e o consumismo (SOUZA, 2024).

Outros, diante da proposta de acompanhar a “rotina pacata de um trabalhador”, lembraram sua não originalidade, marcando que, no filme, por haver uma tendência a resolver logo os contratempos que surgem (na rotina daquela vida que acompanhamos) prevalece o conforto para o público que segue, de perto, o “mundinho” de Hirayama (NOLASCO, 2024).

Sem rodeios, Dias perfeitos também foi tachadocomo “phony everyday poetry”, falsa poesia cotidiana (FURTADO, 2024) e como uma “fantasia de escape – especialmente atrativa para os abastados” (JONES, 2024).

Mais do que simples retrato da recepção de Dias perfeitos, partida em celebração e recusa, a divisão delineada nas resenhas está fundada em um elemento estético constituinte do próprio filme; não é mera manifestação dos juízos críticos subjetivos, mas expressão de um traço objetivo de Dias perfeitos: a estética clown (SILVA, 2017).

A dicotomia exprimiria, de maneira bifurcada, aspectos que estariam emaranhados uns aos outros na obra, isto é, em tensão. O duplo caráter da estética clown, resistência e adaptação (SILVA, 2017), incide sobre Dias perfeitos e a recepção reflete, de maneira cindida, esse traço dúplice. Justamente por ele caminhar sobre o chão escorregadio da estética clown vemos o movimento da recepção do filme como um cambalear entre tomá-lo como resistência ou denunciá-lo como resignação, demandando que seja esmiuçada essa tensão antes de pensar se o filme cai na resignação, faz um salto crítico ou permanece em equilíbrio instável.

Diante disso, a questão deste trabalho pode ser formulada do seguinte modo: que cena Dias perfeitos compõe da vida cotidiana no mundo administrado, no qual impera a alienação, quando tropeça, tal qual um palhaço, na estética clown? Sondar essa questão depende, antes, de explicitar a presença da estética clown em Dias perfeitos.

A estética clown diz respeito ao entranhamento de elementos característicos da práxis clown – como exagero, fantasia, desvario, subversão, transgressão, manifestação de vulnerabilidade – na forma e no conteúdo das obras, com ou sem uma representação clown personificada, objetivando-se, no cinema, tanto no enredo e personagens como em escolhas técnicas de fotografia, enquadramento, linguagem, roteiro (SILVA, 2017).

Herança da tensão entre divertimento e crítica intrínseca à sua matriz (a arte da palhaçaria), a estética clown oscila entre a adaptação e a resistência à dominação. A depender de como estão coordenados os elementos de forma e conteúdo, o humor clownesco pode servir a uma estética de distração, catarse e conciliação das pessoas com a dominação ou pode servir à experiência estética crítica de contato não apaziguado com a realidade que produz sofrimento. A fantasia, central na dinâmica dessa estética, também pode operar tanto no sentido da fuga da realidade de sofrimento quanto no sentido de, tateando o subterrâneo da realidade, apontar possibilidades de superação (SILVA, 2017).

Embora não se tenha conscientemente percebido e desdobrado consequências da presença de elementos clownescos em Dias perfeitos, sua imanência à obra se revelou, de maneira um tanto acidental, em certas resenhas e críticas. Algumas vezes, traços clownescos foram apontados de modo fortuito nos comentários ao filme, mas, sintomaticamente, em tom de desqualificação, embora nem sempre nesse tom.

Percebeu-se, por exemplo, a disposição para o lúdico em Hirayama (COUTO, 2024). Certa graça, manifesta em cenas que provocam sorrisos discretos no público, também foi notada, bem como o contraste entre o rigor de Hirayama e o jeito “amalucado” de Takashi, o companheiro de trabalho do protagonista (PEIRÃO, 2024). Esse mesmo contraste entre o jovem, exasperado e falador Takashi e o velho taciturno Hirayama foi percebido por outro resenhista, embora tomado como uma representação “quase caricata” das relações entre os personagens no filme de Wim Wenders (NOLASCO, 2024). Chegou-se mesmo a escrever que Takashi “é deliberadamente pateta e palhaço, sempre tagarelando sem pensar” (JONES, 2024).

Com essas pistas, a crítica estava há um passo de reconhecer a estética clown em Dias perfeitos, no entanto, aqueles aspectos foram notados como detalhes. Não se percebeu que, no contraste dos temperamentos de Hirayama e Takashi revela-se um jogo típico de uma dupla de clowns, um branco e um augusto. Não é só Takashi que é um palhaço, Hirayama também. O teor caricato dessa relação não seria um deslize da direção de Wenders, e sim um método (indiferente se consciente ou não). Os atributos da estética clown se presentificam em vários outros elementos de Dias perfeitos. Ressalto alguns.

Comecemos pela linguagem de Dias perfeitos, que escolhe o silêncio, privilegiando a imagem e concedendo primazia ao olhar. Acompanhando-o desde o início do filme, o espectador tem de aguardar cerca de dezesseis minutos até ouvir a primeira palavra, sintética, de Hirayama, e só depois de mais vinte minutos ele falará novamente. E o silêncio verbal do personagem não é consequência de estar só. Às pessoas que se dirigem a ele, ou responde gestual e mimicamente ou não responde. A expressão do protagonista permanece predominantemente gestual, mesmo depois que ele passa a falar. No cinema, a preponderância da imagem sobre a fala e o privilégio do olhar compõem a estética clown (SILVA, 2017).

Uma observação atenta encontrará em Dias perfeitos, em especial quando Hirayama está com a sobrinha, o uso de movimentos miméticos, típicos de clown. A dinâmica corporal dos dois personagens é imitativa em uma cena na qual estão lanchando no parque: sem ela saber que esse é um hábito diário de Hirayama, a garota retira e posiciona seu smartphone para fotografar as mesmas árvores que o tio fotografa; na sequência, ele retira a própria câmera analógica e a posiciona de modo similar (cena que inclusive despertou sorrisos no público). Há, logo depois, uma cena na qual os dois andam de bicicleta sincronizados.

Não é necessário procurar muito para encontrar cenas que funcionam como gags espirituosas em Dias perfeitos. Recordo uma, quase muda aliás, de Hirayama tentando passar por seu quarto pequeno, onde pôs a sobrinha para dormir, para chegar até o cômodo adjacente no qual estão acomodadas suas plantas. O personagem quer não fazer barulho para evitar acordar a garota, mas cada passo, cuidadosamente calculado, é bastante ruidoso, como o é o som feito pelo borrifador, o qual pressiona desesperadamente rápido para terminar logo o seu ritual matinal. Ele fracassa, a sobrinha acorda.

Há outras gags, como a fuga de bicicleta ao ser surpreendido observando escondido a dona do restaurante – por quem parece ter interesse afetivo – abraçar um homem desconhecido por ele; o susto ao ser inesperadamente beijado no rosto pela garota com quem Takashi estava envolvido; o sobressalto exagerado, que quase termina em queda, quando percebe que a sobrinha, de costas, vai tirar a camisa (o que lembra os tropeços dos palhaços). Um teor afetivo-sexual é comum a essas cenas acompanhado do embaraço infantil das reações de Hirayama.

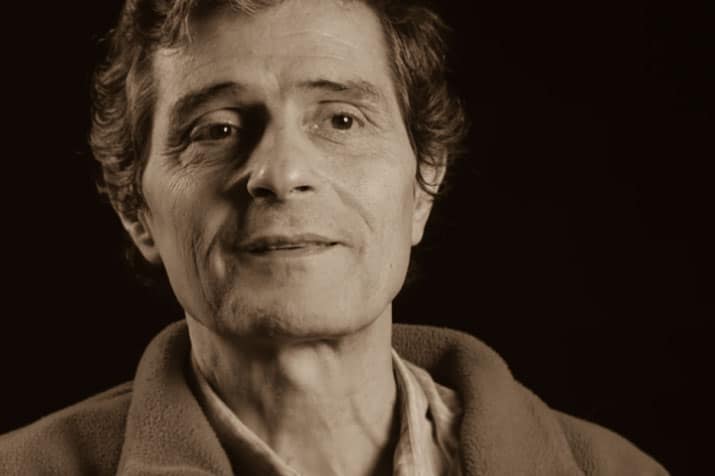

A construção do personagem Hirayama – na pele do qual Yakusho foi premiado em Cannes (2023) –, nos seus gestos hiperbólicos ainda quando miúdos, no olhar expressivo, na eloquência sem palavras, na inocência, guarda muita semelhança com o palhaço.

A vulnerabilidade do clown, sinal da condição vulnerável do humano em geral, é um caractere central da estética clown (SILVA, 2017). Ela se mostra em Hirayama não só no avesso de sua observância aos rituais explicitando necessidade de proteção, mas especialmente em certas reações suas que recordam as de uma criança – lembro, a esse respeito o quão acriançado é o abraço dado por ele na irmã (figura rígida e “adulta”), segurando a sacola com os chocolates com os quais ela lhe presenteou. Seus inúmeros sustos também contam algo nesse sentido.

Há, em Hirayama, a despeito da excessiva aptidão para o trabalho, certa inaptidão para coisas simples, comuns ao seu tempo, e esta última é uma característica clown (Hirayama pensa que Spotify é uma loja! Sua sobrinha ri, parte do público também, mas ele não tem razão?).

É, porém, realmente na dinâmica da relação com Takashi que salta aos olhos a constituição clown, desde as diferenciações na compleição física dos dois (Takashi bem magro, fazendo Hirayama parecer até mais corpulento do que é), até o figurino (Takashi trajando vestes muito folgadas e mesmo seu macacão azul de trabalho um tanto largo, enquanto o de Hirayama é ajustado[i]), passando pelas características opostas de “caráter” e atitude (Takashi falastrão e completamente histriônico, avoado, desajeitado, bobo, relaxado, despontual; Hirayama silencioso, atento, cuidadoso, ajuizado, meticuloso, reto).

Os dois compartilham o princípio de identificação com os proscritos e desajustados (o garoto com síndrome de Down, a sobrinha, o sem-teto, a garota pela qual Takashi se apaixona).

Como indicado, Hirayama e Takashi remetem a uma dupla clown do tipo branco e augusto. Como nos recorda Silva (2017), essas duas tradicionais figuras da palhaçaria encarnam a dinâmica entre poder e servidão, ordem e marginalidade: “O branco representa o detentor do poder, uma comicidade da seriedade e da rigidez, ao passo que o augusto remete a uma suposta inocência e estupidez, uma também suposta subserviência ao branco. Entretanto, como a subversão da ordem imposta é uma constante na arte clownesca, nesse jogo há uma transgressão dos papeis inicialmente apresentados” (SILVA, 2017, p. 41). Fácil reconhecer nos dois personagens de Dias perfeitos esse movimento.

O vínculo de trabalho que une Hirayama e Takashi perpassa essa relação de servidão (embora sem violência), na medida em que o segundo está subordinado ao primeiro. Também os valores encarnados por Hirayama (a dedicação, o maduro autocontrole) tendem socialmente a triunfar sobre o que Takashi personifica (a negligência, a impulsividade juvenil).

Na dinâmica entre os dois personagens, tal qual aquela subversão dos papeis possível no jogo clownesco, há reviravoltas. Elas acontecem em cenas como a de Takashi assumindo a direção do veículo pertencente à Hirayama e a cena na qual o jovem toma o domínio ameaçando vender uma das fitas cassete de Hirayama ao que este tem de ceder entregando a Takashi todo o dinheiro que tem na carteira.

No entanto, a subversão mais marcante é observada em uma cena na qual Hirayama converte-se, de súbito, em um palhaço augusto, não com seu duplo fixo (Takashi), mas com o homem que vê abraçar a senhoria do bar no qual janta nos fins de semana, homem do qual parece ter tido ciúmes. Eles conversam sobre o câncer desse homem e, em certo momento, este faz a pergunta “As sombras ficam mais escuras quando se sobrepõem?”, lamentando-se por haver tanta coisa que ainda não sabe enquanto parece pensar sobre sua expectativa reduzida de vida. Espirituosamente, Hirayama conduz um “experimento” descabido para descobrirem a resposta à questão e não chegam a nenhuma conclusão, um acha que sim e o outro que não. Na sequência, brincam de pega-pega com as sombras, sendo Hirayama o contraposto da austeridade e desesperança do outro personagem.

Mirando a película sob esse prisma, é possível perguntar: como uma estética clown em Dias perfeitos incide sobre a expressão que o filme dá aos elementos que toma como matéria, isto é, a relação do indivíduo com o cotidiano, o trabalho, o tempo livre?

Poética do cotidiano na vida escandida?

Como afirmado, o motivo de Dias perfeitos é o cotidiano. Do filme, não seria legítimo esperar que apresentasse a determinação conceitual do cotidiano, no qual se desdobram rotinas, como a de Hirayama. Sua linguagem é outra. Mas a carência de determinação conceitual para o cotidiano apresenta seus prejuízos em algumas das resenhas e críticas, das quais não seria abusivo esperar a mediação da teoria na reflexão sobre essa dimensão.

A ordenação da existência, por mais banais que sejam os aspectos ordenados, não é uma obviedade indeterminada e aleatória, há certa “estrutura da vida cotidiana”.

Agnes Heller (2000) lembra que a vida cotidiana é heterogênea e hierárquica, isto é, tece-se de ações do trabalho, vida privada, lazer, trocas sociais e outras; ações que são assimétricas em prioridade. Em especial a importância dos tipos de atividade que compõem a vida cotidiana é determinada conforme a dinâmica social e econômica.

Outros ordenamentos hegemônicos predominaram na cotidianidade noutros momentos; a “vida cotidiana não está ‘fora’ da história, mas no ‘centro’ do acontecer histórico” (Heller, 2000, p. 20).

O início da era burguesa inaugurou, na cotidianidade, uma margem de movimento sem precedentes para o indivíduo poder construir uma hierarquia “própria”, segundo sua consciência e personalidade, no interior da hierarquia socialmente estabelecida. Entretanto, o desenvolvimento da mesma sociedade burguesa conduziu a uma retração dessa margem. No modo capitalista de produção, a forma alienada da cotidianidade se expandiu amplamente, embora a vida cotidiana não seja sempre e necessariamente alienada, compreendendo alienação como o distanciamento entre as possibilidades materialmente efetivadas pela produção humano-genérica e as possibilidades disponíveis para a vida humana individual consciente (Heller, 2000).

A infinidade de decisões exigidas da vida cotidiana inviabiliza que cada demanda apresentada ao indivíduo possa ser respondida por este sempre com toda energia e consciência possíveis, de modo que o comportamento e o pensamento cotidianos têm como característica, além de uma significativa unidade imediata entre si, certo grau de pragmatismo e espontaneidade, economicismo e ultrageneralização; funcionam por analogia, preconceitos, precedentes e imitação (ver Heller, 2000, pp. 34-37).

A atividade demandada pela cotidianidade não se constitui como práxis por não se configurar como “atividade humano-genérica consciente” (p. 32), embora não se trate de postular uma cisão intransponível entre a forma predominante da atividade cotidiana e a práxis, pois aquela seria um momento necessário desta. Se a práxis é um momento de elevação acima da cotidianidade (Heller, 2000), depende da mesma cotidianidade sobre a qual se eleva.

No capitalismo, aquela unidade imediata entre pensamento e ação cristaliza-se sobremaneira. O pragmatismo e o espontaneísmo, o economicismo e a ultrageneralização, o modo de agir e pensar guiado pela analogia, preconceitos, precedentes e imitação são hipostasiados. Fica peado o salto qualitativo sobre a vida cotidiana.

Os Dias perfeitos transcorrem nessa forma determinada da cotidianidade – a cotidianidade marcada pela alienação no mundo capitalista – e isso é imprescindível para sopesar seus limites e possibilidades.

Como se divide o cotidiano de Hirayama? Do mesmo que a vida geral sob o capitalismo: trabalho, tempo livre e sono.

Fundamental, de partida, é recordar o fato de não serem apenas as atividades estritas de trabalho que se encontram sob domínio na sociedade administrada. E a sociedade administrada é o mundo maior no qual está o mundinho de Hirayama.

Amarrados ao trabalho alienado também estão o chamado tempo livre e o sono. O próprio enclausuramento do sono à noite tem seus determinantes econômicos e de modo algum está guarnecida destes a atividade inconsciente que ocorre durante o dormir, o sonhar.

No capitalismo, não só os programas que preenchem o tempo livre são conformes à lógica do lucro como aquelas atividades exercidas nesse tempo que nada parecem recordar do trabalho asseguram que depois se possa trabalhar mais. Ao sono e ao tempo livre, aplica-se o mesmo que foi dito sobre o último: têm “por função restaurar a força de trabalho” (ADORNO, 1995, p. 73). Outro aspecto característico da relação entre trabalho e tempo livre no capitalismo é a rigorosa separação entre os dois. Ela seria feita com um “zelo puritano” (ADORNO, 1995, p. 73). Não é difícil reconhecer semelhante zelo na relação de Hirayama com o tempo e a rotina. Do severo grau de identificação de Hirayama com essa lógica, Dias perfeitos retira parte substancial de sua comicidade.

Se, no impulso da arte da palhaçaria, a estética clown orienta-se para denunciar o sofrimento e a miséria e se atentar para o fracasso do cumprimento das promessas da cultura (SILVA, 2017), poder-se-ia dizer, em Dias perfeitos, sobre o risível da identificação com a ordem social dominante (em Hirayama por sua relação servil e contente com o trabalho), ordem que mostra seu fracasso, no sentido da emancipação, ao produzir privadas de alta tecnologia e banheiros com mecanismos de funcionamento que surpreenderiam até os poderes mágicos se eles existissem, sem alterar a necessidade e a organização social do trabalho de limpar banheiros.

Hirayama é o exagero dessa identificação, é a caricatura da vida seccionada: trabalha à sério durante o trabalho; dorme quando deve dormir; diverte-se nas folgas. Como caricatura, algo de resistência poderia haver em mostrar até onde vai o absurdo da dedicação irrestrita ao trabalho e da vida compartimentalizada, mas talvez falte ao filme o absurdo, que é a realidade mesma – como o absurdo bastante previsível de mostrar sendo arruinada a limpeza de um vaso sanitário, depois de o personagem higienizá-lo minuciosamente, e que não acontece.

Se realmente proceder a configuração clown no personagem de Hirayama, haveria talvez a possibilidade de uma tensão entre o papel de trabalhador em uma função estigmatizada (preservada irracionalmente em condições indignas julgando pelas possibilidades objetivas de uma sociedade capaz de elaborar sanitários daquele modo) e sua representação clownesca conduzir a algo como: ter de fazer isso, dessa maneira e com um sorriso no rosto é uma palhaçada e ele, como todos os palhaços, leva sua palhaçada muito a sério. Apesar de parecerem tão entranhados na obra e particularmente na construção do protagonista, os elementos da estética clown em Dias perfeitos não parecem conduzir a esse ponto e recaem no riso fácil e prazenteiro, sugerindo que pode ser engraçado e recompensador levar essa vida, desde que haja disposição para acolher os movimentos mínimos da felicidade no cotidiano da vida danificada.

O único momento em todo o filme no qual Hirayama mostra fúria é justamente quando perde sua dupla, quando Takashi demite-se. Fúria aparentemente não por pesar em relação ao jovem, mas porque a empresa não consegue nenhum substituto de imediato e Hirayama é obrigado a cobrir o turno que caberia ao jovem, terminando o trabalho noite adentro. Hirayama chega em casa, tira seu uniforme, abandona-o de modo displicente no chão, deita-se, dorme e sonha. Dia amanhece, ele abre a porta para trabalhar, sorrindo. A ruptura é soterrada. Hirayama, o trabalhador, é devolvido à labuta, bem-disposto.

Mesmo a “separação” de Takashi é resolvida com o envio de outra funcionária para substituí-lo. Nos poucos segundos em que se retrata o primeiro contato entre ambos (Hirayama e a nova parceira), tem-se a impressão de a substituta ser a duplicação de Hirayama. Ela também aparenta rigor e disciplina (chega antes mesmo do protagonista), traz seus próprios apetrechos de trabalho e até seu veículo recorda o do protagonista, diferindo a cor, que é vermelha. Isso, que bem poderia traduzir a ameaça objetiva de que mesmo o mais circunspecto trabalhador é substituível no mundo do trabalho alienado, termina suscitando graça no público e indisfarçada satisfação de Hirayama.

Voltemos à rotina do limpador de banheiros; agora fora da jornada de trabalho. Verdade, as idas de Hirayama ao sebo, onde compra livros por algumas moedas, têm pouca afinidade com onerosos programas do tempo livre organizados em função do lucro no capitalismo. O mesmo se pode dizer do provável custo de sua dedicação à fotografia e do restaurante agradável, mas modesto, no qual ele escolhe beber e comer nos dias de folga.

Porém, seu modo de ocupar as horas vagas parece coincidir com a administração do tempo livre realizada por meio da prática de atividades que obedecem a uma lógica e ritmo muito diferentes do trabalho: cuidar do jardim de bonsais; acompanhar a lenta passagem do tempo na natureza fotografando as mesmas árvores; cultivar a si mesmo lendo William Faulkner, Aya Koda, Patricia Highsmith… Sob a aparência de liberdade na máscara do comedimento, da circunspecção, da “sofisticação”, da recusa ao hedonismo, pode haver administração.

É significativo que nas resenhas sobre o filme, tenha aparecido, com certa frequência, a palavra hobby para nomear as atividades do protagonista fora do horário de trabalho; palavra ausente na película, palavra que eu não usaria sem ressalvas para descrever aquelas ações. É significativo porque mostra como o mecanismo de reprodução da sociedade capitalista aproveita a abertura das produções culturais para marcá-las prontamente com seus próprios sinais, colocando-as ao seu serviço como propaganda. Neste caso, reforçando a “ideologia do ‘hobby’” (ADORNO, 1995, p. 74). Não se deve descartar, entretanto, a possibilidade de esse mecanismo apenas nomear e atiçar o que já estava incutido na obra.

O hobby, fenômeno típico da sociedade administrada, pertence a um tipo de “liberdade organizada” (ADORNO, 1995, p. 74). Nele opera uma coerção social sobre as pessoas para escolherem alguma ocupação no catálogo de diversões institucionalizadas e permitidas. O crucial é que essa oferta socialmente prescrita responde à genuína necessidade de liberdade das pessoas (liberdade do trabalho), mas a funcionaliza em favor da dominação pelo trabalho.

Nenhuma orientação externa parece infundir em Hirayama os comportamentos que ele pratica (menos ainda sua atividade no tempo livre), mas isso não é efeito da medida de proximidade com a qual acompanhamos sua vida? Todos os nossos traços, atitudes e ações parecem especificamente nossos em um certo intervalo de distância – nem tão longe, o que permitiria reconhecê-los em outras pessoas, nem tão perto, o que permitiria desvendar sua gênese social.

Talvez derive de certa composição clown algo da aparente autenticidade do temperamento de Hirayama e de sua liberdade, mas o clown retira sua originalidade da imitação, colocando em questão toda originalidade, fazendo troça de sua presunção no mundo administrado e, portanto, denunciado a não-liberdade. Hirayama parece ostentá-las, com subtil vaidade, a despeito do mundo administrado. Apresentando-se os resultados do controle sem mostrar o controle dos resultados, estes parecem fruto de geração espontânea, expressão de liberdade. Não pode ser eximida de responsabilidade sobre essa impressão a forma como executou-se, no filme, a decisão de concentrar-se absolutamente no presente – “Agora é agora”, afirma Hirayama em uma cena. Embora não se encontrem traços ostensivos de heteronomia em Hirayama, Dias perfeitos não se livra da heteronomia ao parecer recomendar contemplação.

Uma das resenhas pergunta-se, surpresa: “Como pode uma pessoa [Hirayama] que tem um emprego desprezado pela sociedade ainda ter motivos para sorrir? Ter hobbies?” (GUEDES, 2024). Essa pergunta, muito mais exclamativa do que indagativa, requer resposta.

Ser essa pessoa constitui o projeto burguês de trabalhador. O espírito da classe burguesa, receitado a todos, preconiza a moderação, o balanceamento saudável entre trabalho e divertimento, a “autodisciplina repressiva” (ADORNO, 1993, p. 114) e a identificação com as funções exercidas, sejam elas qual forem no rol das ocupações inscritas na divisão social do trabalho, sustentada pela promessa de realização e dignificação individual a partir da labuta. Trabalhar e ter hobbies não são antitéticos. A capacidade de bem equilibrar essa existência seccionada é um traço do modelo burguês de vida.

Mas a estupefação tem sua razão. Quando, como hoje, a exploração pelo trabalho avança até o ponto de pretender subtrair dos trabalhadores a concessão do lazer – esticando novamente a jornada de trabalho em todo o mundo (BESANCENOT; LÖWY, 2021) –, nossos olhos se voltam com certa nostalgia e admiração por quem consegue conservar o hábito de ter hobbies. Hábito que já parece um notável fóssil de uma fase declinante do capitalismo – a própria palavra hobby soa decadente[ii] –, e Dias perfeitos evidencia a inadequação de Hirayama em relação ao tempo presente (ao qual, por outro lado, ele serve bem).

O próprio personagem tem algo de fóssil. Dessa inadequação, também presente na estética clown, vem certa comicidade de Dias perfeitos. Tal qual suas cobiçadas fitas cassete, Hirayama adquire mais valor conferido pela mesma racionalidade que produziu sua derrocada. Como fóssil (tanto do gênero humano como específico da espécie da classe burguesa), guarda importantes potencialidades presentes no passado e marcas da dominação que se converteram em caráter e conduta. Como fóssil, também pode ficar exposto em uma vitrine, como modelo. Enquanto modelo, ele se presta à adaptação.

Nos traços de Hirayama – que, para ser justo, guardam mutilações, sinais de violências sofridas, inadaptações, travas psíquicas – preserva-se uma inclinação para a vida avessa à compulsão desenfreada pela novidade, avessa à força bruta, ao caráter industrioso. À primeira vista, tudo isso soa oposto aos elementos subjetivos correspondentes à sociedade governada pela maximização dos lucros e exploração indefinida dos recursos, ou seja, à sociedade dominada pelo princípio de desempenho, como nomeou Herbert Marcuse (1981). O enfrentamento ao princípio de desempenho não é tão simples assim.

Vem do mesmo Marcuse (1981), algumas das mais contundentes palavras para serem mantidas próximas em uma reflexão sobre os limites do modelo de vida modesta presente em Dias perfeitos, o qual tem recebido celebração: “O progresso além do princípio de desempenho não é fomentado mediante o aperfeiçoamento ou a suplementação da existência atual por mais contemplação, mais lazeres, através da propaganda e da prática de valores ‘superiores’, e através da elevação pessoal ou da vida de cada um. Tais ideias pertencem ao patrimônio cultural do próprio princípio de desempenho. As queixas sobre o efeito degradante do “trabalho total”, a exortação para que se apreciem as coisas boas e belas deste mundo e do mundo futuro, são em si mesmas atitudes repressivas, na medida em que reconciliam o homem com o mundo do trabalho, o qual deixam intacto. Além disso, sustentam a repressão, desviando o esforço da própria esfera em que a repressão está radicada e perpetuada” (MARCUSE, 1981, p. 144).

A armadilha sob o convidar as pessoas a se atentarem às coisas boas e belas, à poesia do cotidiano, do banal, mesmo quando são sinceramente boas, belas e poéticas, é somar-se à indústria que trabalha para distrair a consciência e evitar que ela encare o horror existente, consumindo a energia necessária para enfrentá-lo. Não é pouca a energia gasta em uma tarefa como a de ver essa poesia. Em meio à norma do horror, o olho terá de revirar muitos escombros para procurá-la e, no limite, realizará um empenho em regredir a ponto de ver a poesia onde há barbárie, se já não for propenso ao fascínio pelo terror.

Nem todo o banal é poético nem só no banal subsiste poesia. Mesmo sem atingir esse extremo, segue como sombra da lógica que aproxima poesia (ou encantamento, como chamam as resenhas) e banalidade a pressão para que as pessoas se identifiquem com a vida, a sobrevida, instituída. Semelhante reificação ganhou representação fílmica na marcante cena do personagem maravilhado por uma sacola plástica voando ao sabor do vento no filme Beleza americana (de Sam Mendes, 1999).

Se compreendêssemos por poesia a objetivação singular do vivo na totalidade coisificada, haveria que se precaver contra a usurpação fetichista da poesia, por parte do morto, para mimetizar o animado. Não se trata de proclamar, por decreto crítico, o fim da poesia da vida – quem decreta objetivamente seu fim é a dominação que atravessa a história e culmina no horror planejado sistematicamente – e condenar a abertura à experiência com ela, mas nossas chances não seriam melhores sem impelir sua perseguição? Não seria mais decisiva a luta por uma vida digna ao invés da “valorosa luta por vislumbres de humor e beleza”? Que os vislumbres, espontâneos, possam lembrar e alimentar aquela luta.

A expropriação pelo trabalho é acompanhada pela ideologia que prega haver uma margem de possibilidade para cada pessoa acomodar a exigência do trabalho de maneira salutar e feliz. Difunde-se a ideia de uma outra relação do indivíduo com o trabalho. Não é difícil imaginar essa moral sendo tirada de Dias perfeitos, com um trabalhador dedicado que não sucumbe ao apetite devorador do mundo capitalista, conservando abertura, amor, felicidade.

Se se apega a essa esperança – a esperança de fazer as pazes com o trabalho no mundo capitalista, aceitando os ônus e resignando-se à ideia de que existe “sofrimento na felicidade” –, fala-se em sintonia com a opressão, assumindo que há felicidade (quando vivemos alegrias clandestinas) e tomando por sofrimento, no sentido da dor de existir, o que é barbárie.

“Não há vida correta na falsa” (ADORNO, 1993, p. 33). Dias perfeitos parece sugerir que há, embora não seja simplista a ponto de fazer parecer que essa resolução não acarrete danos à parte mais fraca. Vida estreita e administrada, bem gerida nos limites dados, passando-se por vida regrada autoimposta. Surpreendentemente porosa na medida exata para filtrar partículas revigorantes de alegria da substância densa e penosa da vida. O que se opõe à vida escandida, atomizada não é uma vida integral, mas a possibilidade coletiva da vida individual aberta ao seu próprio ritmo, capaz de fundar novos ritmos, sem ter de tocá-lo sempre na métrica do trabalho, sem ter de viver apenas nas pausas programadas.

Afundando-se em Hirayama, Dias perfeitos faz hipóstase do indivíduo justamente no mundo que sela seu declínio. O rearranjo individual com as próprias atividades não alivia um grama do peso da alienação universal que vigora sobre todo trabalho na sociedade capitalista. Outra relação com o trabalho depende de outra sociedade, isto é, da transformação desta. A dignificação moral do sujeito com seu trabalho – o que não é o mesmo que a luta por direitos que tornem mais digno o trabalho – não só não desabona a indignidade objetiva, genérica, do trabalho sob o capitalismo como pode corroborá-la. Mesmo os esforços conscientemente orientados àquela transformação estão fadados a sustentar a contradição de ainda serem trabalho, ainda que sejam trabalho contra a opressão pelo trabalho.

Retomemos Heller (2000). Ela se refere a uma variável margem de manobra disponível ao indivíduo consciente no âmbito da hierarquia da vida cotidiana para que ele possa efetivar sua “condução da vida” (p. 40). Essa possibilidade de apropriar-se da realidade, deixando nela as marcas próprias, só se efetiva como possibilidade social universal com a superação da alienação. No entanto, há uma aposta, enquanto vige economicamente a alienação, em certa condução da vida orientada para uma consciência que confronta a coexistência silenciosa entre particularidade e genericidade dominante na vida cotidiana, um tipo de engajamento com potencial de transformar a cotidianidade em uma ação moral e política. A capacidade da condução da vida não seria um dom ou disposição especial privativa de seres raros; o potencial desse tipo de condução da vida seria seu caráter representativo e provocador (HELLER, 2000).

Seria esse o caso de Hirayama? Sem dúvida há uma pretensão de fazer da conduta de Hirayama algo de representativo, de modelar. Mas aquela forma política de condução da vida seria definida pela capacidade de tornar consciente a relação do indivíduo particular com o humano-genérico, relação que tende a permanecer, na cotidianidade, de forma “muda”, nas palavras de Heller (2000). Uma manifestação embrionária da consciência dessa relação entre particular e genérico se esboça no sentimento de “comunhão”, na identificação, de Hirayama com os outros, mas não sabemos se ela avança além disso, inclusive pensando os entraves objetivos a essa “comunhão”. De todo modo, Hirayama parece retornar, silente, para sua particularidade.

A aposta de Dias perfeitos é em um modo alternativo de vida dentro do capitalismo. Não está seriamente em questão a alternativa ao modo capitalista de vida. Enquanto a segunda tendência representa uma abertura radical, a primeira tendência, conservando o capitalismo ao lado das alternativas, mesmo “radicais” (inclusive em seu ascetismo), reforça um estado de coisas que ruma não apenas para a eliminação das alternativas (incluso as permitidas), mas o faz eliminando a própria vida. Por ancorar-se na ideia de uma vida alternativa, um tipo negação desde “fora”, e não na negação determinada, na busca por libertar a vida aprisionada forçando os limites internos da vida administrada, talvez o princípio de fantasia que percorra a estética clown em Dias perfeitos seja o de fuga da realidade, que é fuga, por outros atalhos, para dentro da mesma realidade.

De maneira caricata – e, neste ponto, não se trata da caricatura como exagero que salvaguarda a verdade, mas como amplificação grosseira da inverdade socialmente necessária – Wenders e Takasaki construíram o personagem da irmã de Hirayama como antítese ao modo de vida deste. Ela é o cânon em relação ao qual ele representa o desvio (ou a fuga, tendo em vista que o enredo insinua que Hirayama teria renunciado ao tipo de vida levado pela irmã). A irmã encarna poder e dureza, um luxo sisudo, uma intimidade com o topo da hierarquia que vê com desprezo incontido uma ocupação como a de limpar banheiros. Mobilizando essas duas caricaturas, Hirayama e a irmã, o filme sublinha a separação entre essas orientações de vida, que o personagem principal chama de “mundos”, no plural, os quais sugere serem incompatíveis durante uma conversa com a sobrinha.

Isso, que poderia remeter ao conflito entre classes, ganha a representação congelada da superfície social. Não se passa sequer como conflito, pois o personalismo faz a cisão social confundir-se com a triste situação do distanciamento entre os irmãos. Enfatizando a separação e preservando-a sob a fórmula de que “há mundos que não se encontram”, Dias perfeitos opera na preservação da falsa consciência incapacitada de perceber que estes mundos são um só. A existência de Hirayama é o fundamento para a existência de sua irmã e vice-versa.

A não-consciência dessa interdependência na totalidade social projeta-se no engodo da orientação de vida de Hirayama fixada por Dias perfeitos. Assim como a condição da existência luxuosa da irmã é a existência de trabalhadores explorados como Hirayama, neste mundo, o próprio Hirayama, executando seu trabalho e sendo “feliz” nas brechas da rotina, só pode existir porque há muitos privados sequer do direito às brechas. Os pequenos movimentos que fazem seus Dias perfeitos dependem de outros com todos os dias de suas vidas arruinados.

Wenders e Takasaki não fecharam totalmente os olhos para a precarização do trabalho e para a superexploração. Há vestígios delas nas refeições ligeiras, nos sinais de fadiga, no fato de Hirayama arcar com seu próprio equipamento de trabalho e na retratação das condições de vida do protagonista – embora tudo isso também possa ser tomado, respectivamente, como opção para ter tempo de apreciar as coisas; consequência de quem aproveita ao máximo seus dias; esmero e tentativa de facilitar o próprio trabalho; orientação ascética da vida.

Se os roteiristas não fecharam totalmente os olhos para a superexploração, também não olharam de perto lá onde a miséria do trabalhador tem sido explicitada na morte sistemática em ocupações perigosas, na escravização dos corpos, na completa incapacidade de suprir a mínima subsistência, e não na suposta falta de educação de pessoas chutando as placas que avisam da limpeza em processo. Não é uma obrigação esse olhar nem se pretende estabelecer qualquer decreto de compromisso da arte com o impotente realismo cru, porém, o trabalho é nuclear à substância escolhida por Dias perfeitos e a exploração bruta está no seu cerne.

Não deveria ser atordoante assistir a alguém trabalhar limpando cada fresta específica de uma privada, usando um espelhinho para se certificar de ter eliminado toda a sujeira onde a vista não alcança? Seria desagradável se um comportamento como esse parecesse obedecer à coerção de um grave adoecimento psíquico. Seria revoltante se essa ação assim executada fosse uma ordem de um superior. Não parece ser nada disso em Dias perfeitos e, o pior, não pode ser descartada a possibilidade de cenas como aquela serem aprazíveis ao espectador – recordo que há um segmento de vídeos que circulam nas mídias sociais, destinados a provocar satisfação, mostrando pessoas limpando coisas e lugares muito sujos.

Da forma como foi retratado, parece que Hirayama triunfa sobre a sujeira em seu trabalho de limpeza e isso produz uma falsa sensação de realização no sujeito e incute sentido à tarefa. Realização e sentidos que são sistematicamente bloqueados em relação ao trabalho no mundo onde este é alienado. Foi Beauvoir (1967) quem observou como o trabalho de limpeza é particularmente torturante, à maneira do castigo de Sísifo, porque sujeira e poeira nunca são derrotadas. Difícil dizer se Hirayama sente que derrota a sujeira ou se é imune ao sofrimento dessa tarefa quase sempre igual, retira satisfação dela e produz comicidade com isso.

Em 1956, durante uma conversa com Max Horkheimer sobre trabalho, tempo livre e liberdade, Theodor Adorno perguntou-se: “Será que só encontramos felicidade no trabalho por que somos burgueses?” (ADORNO; HORKHEIMER, 2014, p. 28). Uma década antes ele havia escrito algo mais afirmativo, em um sentido um pouco diferente: “Só o astucioso entrelaçamento de trabalho e felicidade deixa aberta, debaixo da pressão da sociedade, a possibilidade de uma experiência propriamente dita” (ADORNO, 1993, p. 114).

Porque os poderes dominantes têm se mostrado mais astuciosos no entrelaçamento entre o trabalho real e a paródia da felicidade, talvez, para refletir acerca da relação entre trabalho e felicidade esboçada no filme de Wenders, seja mais fecunda aquela dúvida: Será que Hirayama só encontra felicidade no trabalho por que é burguês? Burguês não segundo sua posição objetiva na divisão social das classes (de proletário), e, sim, segundo sua estrutura de consciência, que é burguesa, como o é para todos no capitalismo, pois o capitalismo universalizou socialmente, junto da estrutura econômica, uma estrutura de consciência unitária (a burguesa, reificada), formalmente comum à classe dominante e ao proletariado, como nos lembra György Lukács (2018).

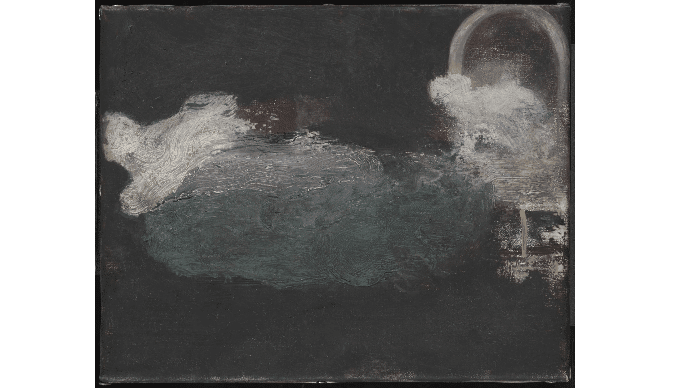

A racionalidade plana da vida administrada projeta-se nos sonhos de Hirayama? No seu espaço onírico o simplório se faz passar por poético? Certa resignação se expõe até nos sonhos dóceis, sem traço de fúria? Algo dessas impressões permanece quando se percebe que os sonhos do personagem, delicados, transparentes ao espectador, são um jogo de sobreposições das impressões cotidianas, duplicação do vivido em estado de vigília.

Mas os sonhos entram pela porta deixada entreaberta na leitura. Emergem num momento de interregno: adormeceu no trono o senhor que coordena o trabalho e o divertimento. Nesta hora se misturam os vestígios do que estava separado de maneira austera. Misturam-se com timidez. Sim, a vida plana projeta-se nos sonhos, mas com outras cores, ou melhor, sem cores. Em escala gris, ruminando a vida desperta, os sonhos dizem a verdade melancólica e cinzenta dos dias, por mais que a fotografia dos Dias perfeitos seja colorida, até saturada. A mesma verdade taciturna se exprime nas fotos, em preto e branco, que Hirayama tira insistentemente da árvore verdejante sob o brilho do sol.

Apesar disso, Hirayama pode ser tornado modelo porque não ameaça o curso traçado para o mundo. Em um aforismo intitulado “Palhaço”,[iii] Theodor Adorno (1993) tratou da situação do indivíduo no capitalismo tardio não como uma eliminação radical, e, sim, como um resíduo decadente que é “arrastado como algo de morto, neutralizado, impotente”, algo que é até protegido e ganha certo valor, algo “guardado em uma reserva natural, admirado em ociosa contemplação”.

No mundo administrado, traços característicos de um indivíduo, como seu temperamento vivo, sua capacidade de pensar diferente, sua originalidade – elementos encontrados também em Hirayama – transformariam “o que é humano em traje de clown” e seriam convertidos “em uma peça de exposição como os fetos abortados que outrora provocavam o espanto e o riso nas crianças” (ADORNO, 1993, p. 118). Há uma marcante semelhança entre esse diagnóstico da sina do indivíduo no capitalismo tardio e a composição do personagem principal da obra de Wim Wenders (2023).

Apesar de a tendência à resignação parecer se impor em Dias perfeitos, conjugando apelo poético, estetização do cotidiano e comicidade aconchegante, ela não o faz sem contradições.

Não nos esqueçamos: Hirayama não narra nada daquilo que pode vir a ser tomado como vestígio de experiência e poesia. Não é este silêncio um sinal de que o que vive ainda está aquém da experiência, lembrando que a vinculação com o outro atravessando o tempo – marca da experiência –, segue obstada? Não é este mutismo o índice de que a vida ainda é pobre em “experiências comunicáveis”, como diria Walter Benjamin (1994)? Quais daqueles momentos pretensamente significativos dos dias de Hirayama, que visam inebriar o espectador, sustentariam sua expressividade se fossem narrados? Alguns não se revelariam para o outro que ouve (inclusive o espectador) como trivialidades e só?

A “estética clown está naquilo que escapa”, afirma Silva (2017, p. 102). Quem sabe ela não tenha se resguardado justamente no princípio clown da atuação de Yakusho conduzido ao ápice na cena final de Dias perfeitos, quando assistimos, de frente e de perto, Hirayama dirigindo mais uma vez ao som de Feeling good na voz de Nina Simone.

Sutil e convulsivamente, se misturam em seu rosto contentamento e tristeza. Os olhos marejam. Uma fina linha de sorriso aparece e se esconde e aparece de novo e… Quase antevendo a cena, é como se ela houvesse sido descrita antes: “uma dialética luz e sombra, dor e contentamento, riso e choro – quase unificados em um único close” (SILVA, 2017, p. 56).

Em uma entrevista à Slant Magazine[iv], Wim Wenders declarou sua intenção de fazer de Dias perfeitos uma declaração de paz, condicionando a paz ao estar contente com o que se tem. Saída resignada em um mundo desigual. Tentativa de reconciliar no particular o irreconciliado na totalidade. Felizmente, quando se trata da reflexão sobre produções estéticas, já se sabe que os juízos dos autores não são testamentos incontestáveis. O diretor completou afirmando que Hirayama é seu “herói da paz”. Magnífico seria ter visto Wim Wenders mirar em um herói e acertar em cheio em um palhaço! Uma estupenda trapalhada clown! Magistral fracasso! Mas, talvez, ele tenha tido sucesso e realmente ficaram vivos traços de herói dentro do palhaço Hirayama.

*Herik Oliveira é doutorando em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano no Instituto de Psicologia da USP.

Publicado originalmente na revista ARTEFILOSOFIA.

Referência

Dias perfeitos (Perfect Days)

Japão, 2023, 123 minutos.

Direção: Wim Wenders.

Roteiro: Takuma Takasaki, Wim Wenders.

Direção de Fotografia: Franz Lustig.

Elenco: Kōji Yakusho, Min Tanaka, Arisa Nakano, Tokio Emoto.

Bibliografia

ADORNO, Theodor Wiesengrund. Minima Moralia: reflexões a partir da vida danificada. Trad. Luiz Eduardo Bicca. 2ª ed. São Paulo: Editora Ática, 1993.

ADORNO, Theodor Wiesengrund. Tempo livre. In ADORNO, Theodor Wiesengrund. Palavras e sinais: modelos críticos 2. Trad. Maria Helena Ruschel. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1995, p. 70-82.

ADORNO, Theodor Wiesengrund; HORKHEIMER, Max. Hacia un nuevo manifiesto. Trad. Mariana Dimópulos. Buenos Aires: Eterna Cadencia Editora, 2014.

BENJAMIN, Walter. Experiência e pobreza. In BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas I: magia e técnica, arte e política. São Paulo: Editora Brasiliense, 1994, p. 114-119.

BESANCENOT, Olivier; LÖWY, Michel. A jornada de trabalho e o reino da liberdade. Trad. Luiz Antônio Araújo. São Paulo: Editora Unesp, 2021.

BEAUVOIR, Simone. O segundo sexo: a experiência vivida. Trad. Sérgio Milliet. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1967.

COLETI, Caio. Dias perfeitos acha beleza e até variedade ao reconhecer crueldade da repetição. Omelete. 20 de fevereiro de 2024. Disponível em: https://www.omelete.com.br/filmes/criticas/dias-perfeitos.

COUTO, José Geraldo. A rotina e o encanto. Blog do cinema. 22 de fevereiro de 2024. Disponível em: https://ims.com.br/blog-do-cinema/dias-perfeitos-por-jose-geraldo-couto/.

FURTADO, Filipe. Dias perfeitos. Letterboxd. 12 de dezembro de 2023. Disponível em: https://boxd.it/5jzUbb.

GUEDES, Diandra. Crítica Dias perfeitos/Drama é o retrato delicado do ordinário da vida. Entre Telas. 4 de março de 2024. Disponível em: https://www.terra.com.br/diversao/entre-telas/filmes/critica-dias-perfeitos-drama-e-o-retrato-delicado-do-ordinario-da-vida,4052b1fe6ab43c6d235c3601ab4a6a81hcqh5pqt.html?utm_source=clipboard.

HELLER, Agnes. Estrutura da vida cotidiana. In Heller, Agnes. O cotidiano e a história. Tradução: Carlos Nelson Coutinho e Leandro Konder. São Paulo: Editora Paz & Terra, 2000, p. 17-41.

JONES, Eillen. Dias perfeitos celebra o escapismo consciente e econômico. Jacobina. 3 de abril de 2024. Disponível em: https://jacobin.com.br/2024/04/dias-perfeitos-celebra-o-escapismo-consciente-e-economico/.

LISBOA, Heloísa. Em ‘Dias perfeitos’, o tempo atropela o sofrimento e a rotina se torna fonte de felicidade. Rolling Stone. 28 de fevereiro de 2024. Disponível em: https://rollingstone.uol.com.br/amp/cinema/em-dias-perfeitos-o-tempo-atropela-o-sofrimento-e-a-rotina-se-torna-fonte-de-felicidade/.

LUKÁCS, Georg. A reificação e a consciência do proletariado. In LUKÁCS, Georg. História e consciência de classe. Trad. Rodnei Nascimento. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2018, p. 193-411.

MARCUSE, Herbert. Eros e civilização: uma interpretação filosófica do pensamento de Freud. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981.

NOLASCO, Igor. ‘Dias perfeitos’ (2023), por Wim Wenders. Recortes de Película. 15 de março de 2024. Disponível aqui.

PEIRÃO, Solange. Dias perfeitos. A Terra é Redonda. 9 de março de 2024. Disponível em: https://aterraeredonda.com.br/dias-perfeitos/.

SILVA, Cristiane Valéria. Estética clown no cinema: fantasia, realidade e crítica. Tese de doutorado, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, 2017.

SONTAG, Susan. Contra a interpretação. In SONTAG, Susan. Contra a interpretação e outros ensaios. Trad.Denise Bottman. São Paulo: Companhia das Letras, 2020, p. 15-29.

SOUZA, Jessé. ‘Dias perfeitos’: a crítica social de Wim Wenders. ICL Notícias. 18 de março de 2024. Disponível em: https://iclnoticias.com.br/dias-perfeitos-a-critica-social-de-win-wenders/.

Notas

[i] Destaco o cuidado de Hirayama com seu macacão. Depois do trabalho, ao retirá-lo, Hirayama coloca-o em um cabide e o pendura com notável reverência na parede, onde ele fica exposto com destaque. Se isso pode ser mais um dos sinais externos do esmero de Hirayama com o trabalho, de sua identificação com ele e de seus traços obsessivos, a cena também remete ao cuidado de alguém com o seu palhaço guardando seus trajes clowns.

[ii] Em uma busca pelos termos hobby e hobbies na ferramenta online Google Ngram Viewer (a qual permite visualizar graficamente o emprego de termos e expressões a partir de um vasto corpus de livros), observa-se que entre os anos de 1930 e 1950 essas palavras experimentaram seu auge, depois entram em notável declínio. Há uma discreta ascensão observada em seu uso a partir dos anos 2000. Isso recorda a tendência de ressuscitar ideologias quando sua base objetiva já está rota, tornando-as ainda mais tóxicas por não poderem ser confrontadas com a materialidade, pois são mentiras manifestas.

[iii] No original alemão, Dummer August (Editora Suhrkamp Verlag). Em castelhano, Payaso Augusto (Editora Taurus). Em inglês, Simple Simon (Editora Verso).

[iv] Por Marshall Shaffer, Interview: Wim Wenders on the philosophies guiding ‘Anselm’ and ‘Perfect Days’. Disponível aqui.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA