Por VALDIMIR SAFATLE*

Essa eleição é certamente o momento mais dramático da história brasileira. Ela mostra que não existe mais país onde ainda era possível costurar grandes pactos

Talvez fosse o caso de começar lembrando quantas vezes, nesses últimos anos, ouvimos analistas dizerem que Jair Bolsonaro estava politicamente morto. Quantas vezes ouvimos que ele estava isolado, desmoralizado, com não mais do que 12% de eleitores em seu núcleo duro. No entanto, ele terminou o primeiro turno fazendo dois governadores fundamentais da federação, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com seu candidato chegando em primeiro lugar em São Paulo e com uma bancada parlamentar forte, ampliada e coesa.

Caso, de fato, ele eleja os governadores dos três estados mais ricos da federação, sua capacidade de bloquear toda e qualquer ação do governo federal será enorme. Jair Bolsonaro vê seu projeto de sociedade plebiscitado pelas urnas por quase metade da população brasileira. Depois de 700 mil mortos pela Covid-19 e uma economia respirando por auxílios emergenciais, ele terminou o primeiro turno com quase 44% dos votos válidos.

Digo isto não por algum exercício de masoquismo, mas porque não é possível continuar a tomar nossos desejos por realidade, a confundir análise e chamados à mobilização. Como já se sabe há muito, subestimar o inimigo é a maneira mais segura de perder uma guerra. Seria bom começar a análise da situação procurando entender o que fornece tamanha força a Jair Bolsonaro. E seria igualmente bom parar de uma vez por todas de analisar tal fenômeno utilizando categorias que só servem para sustentar nossa pretensa superioridade moral e intelectual. Pois há de se perguntar o que categorias como “discurso de ódio”, “ressentimento”, “obscurantismo”, “pulsão de morte” efetivamente explicam e se elas só servem para nos reconfortar de nossa possível superioridade.

Insisto nesse ponto porque não é mais possível ter explicações meramente “deficitárias” para fenômenos ligados à extrema direita e ao fascismo. Explicações deficitárias são aquelas que entendem tais fenômenos como reações, regressões, defesas. Por mais que essa dimensão efetivamente esteja lá presente, nos falta algo de fundamental, a saber, o que faz do bolsonarismo um verdadeiro projeto de sociedade com força de projeção de futuro. Mesmo perdendo, esse projeto não vai desaparecer dentre nós, por mais triste que possa ser dizer algo dessa natureza.

Não só um projeto de governo, mas de sociedade

Bolsonaro efetivamente está a realizar uma revolução no Brasil. Por isso, seu discurso é tão irresistível para quase metade da população. O termo “revolução” não está aí de forma gratuita. O bolsonarismo passou quatro anos criando a imagem de ser um governo contra o Estado, de estar em luta contra as pretensas amarras postas por todos os poderes oligárquicos (Supremo Tribunal Federal, partidos, imprensa etc.). Com esse espírito, ele conseguiu mobilizar a maior manifestação de rua nesse primeiro turno das eleições, em 7 de setembro. Não houve nada similar da parte da campanha de Lula no primeiro turno. Na manifestação de Jair Bolsonaro, vimos apoiadoras e apoiadores aguerridos, convencidos, entusiasmados e dispostos. Pois elas e eles se veem como portadores de uma grande transformação nacional. Essa transformação teria, ao menos, dois eixos principais.

Primeiro, faria do Brasil um país mais livre. No caso, mais livre do Estado, mais próprio ao empreendedorismo. Essa noção de “liberdade” parte de uma constatação real, a saber, não há mais espaço no capitalismo para promessa de construção de macroestruturas de proteção. As tentativas de reedição dos pactos sociais que permitiram o advento do Estado do bem-estar social mostraram-se insustentáveis porque a classe trabalhadora não conseguiu mais acumular força para exigir compensações. A resposta bolsonarista é a resposta padrão do neoliberalismo: não se trata de tentar mais criar macroestruturas, mas dar aos indivíduos a “capacidade de escolha” e a possibilidade de lutar pela sua própria sobrevivência.

Assim, a escola passa para os indivíduos (através do home schooling), a saúde passa para os indivíduos (como vimos na pandemia, quando o Estado deu auxílios emergenciais em vez de consolidar o sistema SUS), a segurança passa para os indivíduos (que podem e devem andar armados). Da mesma forma, todas as obrigações de solidariedade com grupos mais vulneráveis são paulatinamente anuladas, pois tacitamente compreendidas como entraves para que a luta individual pela sobrevivência possa ocorrer de forma aberta.

Já, no segundo ponto da transformação bolsonarista, teríamos um país mais popular e não mais subjugado pela sua elite cultural e seus modos de vida. A divisão entre elite e povo está lá, mas com sinais invertidos. Ela não é a divisão entre a massa espoliada e a elite rentista nacional, entre a classe trabalhadora do campo e o agronegócio. Antes, a divisão seria entre o povo e a elite cultural do país: essa que pretensamente viveria das benesses do Estado, que estaria encastelada nas Universidades, que sonharia em impor seus modos de vidas, seu “globalismo” e suas concepções de sexualidade ao povo. Essa já era uma estratégia constituinte do integralismo e consiste em afirmar que a verdadeira elite não é aquela que deteria o capital econômico, mas sim a que deteria a hegemonia cultural e os padrões culturais “estranhos a nosso povo”.

Contribui para essa situação o fato de a extrema direita, no mundo inteiro, crescer graças à naturalização do uso da indústria cultural como padrão de comunicação política. Seus principais líderes vieram do entretenimento (Trump, Berlusconi), Jair Bolsonaro ficou conhecido nacionalmente graças à sua participação em programas televisivos… de humor! Ou seja, em um momento histórico, no qual informação e entretenimento se tornam indistinguíveis, no qual os padrões de comunicação da indústria cultural se tornam “naturais”, não há surpresa alguma em encontrar políticos que falam como esse “povo” construído pela cultura de massa, com suas dicotomias, com sua concepção de história saída diretamente de seriados de televisão, com seus heroísmos de filme de ação. Ou seja, em uma época na qual a indústria cultural forneceu em definitivo a gramática da política, fica mais fácil a extrema direita passar por aquela que fala a linguagem do povo.

Seria então o caso de insistir que só se combate o bolsonarismo com uma dupla articulação que incida sobre seus dois pilares. Isso implica, por um lado, a recusa e a crítica radical à “liberdade” que seu programa traz. Por outro, implica sair de sua maneira de construir o antagonismo povo/elite. No entanto, há de se reconhecer que isso foi tudo o que, até agora, não ocorreu nessa campanha.

Escrevo isso na esperança de que a campanha da oposição a Jair Bolsonaro mude de rota nestas últimas semanas, em nome da vitória e da preservação de uma margem de ação política necessária para transformações reais. Um segundo governo Bolsonaro faria o primeiro mandato parecer mero ensaio geral em direção ao autoritarismo e à violência generalizada. Falar em direitos humanos, em ecologia, nesses anos, parecerá pregar no deserto. Sabemos que os governos de extrema direita implementam efetivamente suas políticas autoritárias, principalmente a partir do segundo mandato. Basta lembrar o que ocorreu na Hungria, na Turquia e na Polônia. Pois eles encontram então a legitimidade necessária para dobrar o que restou das resistências institucionais, para mobilizar seus apoiadores de forma cada vez mais brutalizada. Mas não será possível barrar o bolsonarismo se não compreendermos de vez que estamos diante de uma revolução que trocou de sinais. E, contra uma revolução conservadora, só mesmo um processo político que não esteja simplesmente baseado no medo, no “fora Bolsonaro”, que não fique apenas falando como o passado era melhor que o presente.

A grande aliança não funcionou

Nesse sentido, retomar a capacidade de pautar a agenda de debate é a única forma de vencer efetivamente. Isso passa por insistir que a noção de liberdade propalada pelo bolsonarismo, baseada no empreendedorismo e na livre iniciativa, é uma fraude, simplesmente uma farsa. Empreendedorismo não é uma forma de liberdade, mas de servidão. É a violência da redução de todas as relações sociais a relações de concorrência, de competição e a compreensão de toda experiência como capital no qual se “investe”. É a implosão de toda obrigação de solidariedade. Nenhuma emancipação social passará pelo empreendedorismo.

Mas lutar contra tal servidão significa, concretamente, lutar por uma sociedade que não faz, de trabalhadores, “empreendedores” de seu próprio sofrimento, significa ter propostas concretas sobre o mundo do trabalho, significa lembrar de que forma a saúde mental é destruída pela sujeição aos imperativos de flexibilização e “iniciativa”. Hoje, o Brasil é o país com o maior número de casos de transtornos de ansiedade no mundo e tem um dos maiores índices de diagnósticos de depressão (13,5% da população). Essas são questões políticas centrais porque mostram o preço pago para viver nessa sociedade. Como dizia a pichação de um muro em Santiago, no Chile: “Não era depressão, era capitalismo”.

Já o segundo ponto merece lembrar: não há política organizada pela esquerda sem colocar a divisão povo/elite onde ela é mais inclusiva e politicamente forte, a saber, na denúncia da espoliação de classe a que estamos todos submetidos. Precisamos colocar questões do tipo: o que temos a dizer para quem é homem, branco, pobre, motorista de Uber, trabalhando 12 horas por dia em condições dignas do século 19? Diante de nossos discursos reinantes, é absolutamente racional que ele queira alguma garantia de que não será esquecido devido à prevalência de seus dois primeiros predicados.

Nos dias que correm, vemos operadores do sistema financeiro que, até aqui, apoiaram Lula, afirmar que ele deveria abandonar de vez qualquer veleidade de rever reformas trabalhistas e clarificar seu programa econômico. Esse é aquele tipo de escolha forçada, na qual você perde em qualquer situação. Se Lula faz o que lhe pedem, ele simplesmente fica sem discurso para se contrapor a Jair Bolsonaro e não tem garantia alguma de que a elite liberal não vai lhe exigir cada vez mais para continuar a dar seu apoio.

Ao final, as promessas de Jair Bolsonaro, que defendeu os interesses da elite brasileira como um cão de guarda, podem e acabarão por falar mais alto. Ou seja, teremos o pior dos mundos, que consiste em perder em silêncio. Mas, se Lula não faz o que lhe pedem, os liberais terão uma justificativa para lhe abandonar, embora teríamos mais condições para fazer o que realmente importa: ter uma alternativa concreta sobre o futuro para dizer ao povo e ganhar as eleições mobilizando outro mundo possível. Exemplo: por que não usarmos essas últimas semanas para pautar a eleição com propostas como redução da jornada de trabalho para 35 horas, aumento real do salário mínimo e imposto sobre grandes fortunas para a ampliação do SUS?

Sabemos da dificuldade de pautar o debate por essa via. Pois a esquerda brasileira foi colocada em uma situação de chantagem contínua. Para barrar o bolsonarismo, ela deveria ser a operadora de um grande “pacto democrático” com todas as forças contrárias ao governo. Isso significa permitir que tal grande coalização ocorra, retirando da agenda política do país todos os pontos “que dividem a população”, a começar pelo “estatismo” e pela mobilização da luta de classe.

Há de se agir como se houvesse chegada a hora de uma grande aliança nacional entre capital e trabalho e clamar, como vimos em um editorial terrível de um grande jornal brasileiro, que deveríamos “reconhecer que a agenda liberal dos últimos anos trouxe avanços duradouros”. Como se acordar em um país com filas para comprar osso em supermercados fosse agora sinal de “avanço duradouro”.

No entanto, esse modelo de grande pacto democrático já foi tentado em outros países, com resultados catastróficos. Ele foi o eixo da política italiana e tudo o que se conseguiu foi pavimentar a ascensão de um efetivo governo fascista com Giorgia Meloni. Ele foi também aplicado na Hungria, sem nenhum efetivo sucesso eleitoral, à parte a conquista da prefeitura de Budapeste. Como se não bastasse, o primeiro turno das eleições brasileiras serviu para mostrar que tal modelo também não funcionou em nossas terras.

Talvez o fracasso mais emblemático da estratégia geral adotada pela oposição tenha ocorrido no Rio de Janeiro, sob o comando de Marcelo Freixo. Articulando uma larga aliança que trouxe à vida figuras como César Maia, abrindo mão de várias pautas que caracterizaram sua história e flertando abertamente com estética e comunicação evangélica em nome de um grande pacto “contra a barbárie”, ele acabou eliminado no primeiro turno.

Esse modelo nacional de aliança, da mesma forma, não realizou aquilo que prometeu. A esquerda pouco cresceu no Sudeste, se comparado às eleições anteriores de Lula, e pouco entre os eleitores que normalmente votam e votaram no campo de centro direita. O eixo de salvação nacional e de sustentação da candidatura Lula continuou sendo o Nordeste. O que mostra quão correto estava um dos maiores intelectuais que o país conheceu, o paraibano Celso Furtado. Ele nos mostrou que uma política efetiva de desenvolvimento regional seria imediatamente sentida pela população, produzindo forte mobilidade social e trazendo vínculos políticos duradouros para os que nela apostaram.

Nessa dificuldade da oposição, não devemos nos deixar pautar pelo desespero. É difícil imaginar que há algum ganho efetivo em imitar o tipo de comunicação do bolsonarismo, como se isso não tivesse o efeito contrário, isto é, mostrar o quão certo estava Jair Bolsonaro em se comunicar daquela forma, apelando para preconceitos atávicos. Essa estratégia apenas normaliza Bolsonaro. Exemplar aqui são os vídeos procurando associar Bolsonaro à maçonaria. Não é copiando a gramática do oponente que se ganha uma eleição, mas cortando o jogo e impondo outra gramática. Não se ganha uma eleição falando como o oponente, não se ganha uma eleição assumindo os fundamentos econômicos do oponente.

Essa eleição é certamente o momento mais dramático da história brasileira. Ela mostra que não existe mais país onde ainda era possível costurar grandes pactos. Aquele país acabou. Não há mais base social para sustentá-lo. Entramos em definitivo na era dos extremos. Por isso, há que se lembrar que uma extrema direita reeleita significa seu projeto de sociedade plebiscitado e normalizado.

A oposição brasileira mostra atualmente força e consciência do tamanho dos riscos que nos espreitam. Vemos articulações espontâneas vindas de todas as partes do país. Isso nos mostra que o Brasil não aceitará o curso dessa revolução conservadora que nos ameaça há tantos anos. Contra ela, enunciemos claramente as formas de outra sociedade.

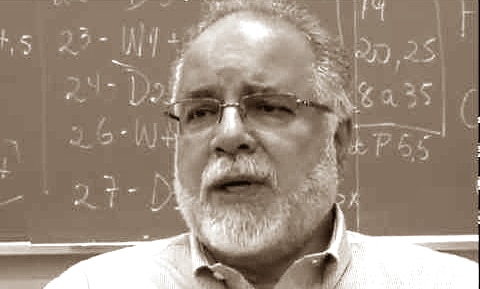

*Vladimir Safatle, é professor titular de filosofia na USP. Autor, entre outros livros, de Maneiras de transformar mundos: Lacan, política e emancipação (Autêntica).

O site A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores. Ajude-nos a manter esta ideia.

Clique aqui e veja como