Por FLÁVIO R. KOTHE*

No mosteiro, o pintor não fugiu da vida, mas encontrou na arte seu único ritual – onde o passado trágico se transfigura em busca de um sossego que só a tela, e não a fama, pode dar

O chefe da redação me mandou fazer uma entrevista com o pintor Jessé Amaral, que há vinte anos não dava mais entrevistas e eu nem sabia direito quem era. Ninguém sabia onde ele morava. No arquivo do jornal, só encontrei reportagens policiais de vinte anos atrás: ele havia matado um homem, mas sido inocentado pelo júri por legítima defesa.

Jessé estava pintando um modelo nu. Um namorado da moça tivera um acesso de ciúmes e, armado de revólver, ameaçado os dois. Chegou a disparar um tiro na direção da moça, pegou de raspão. O pintor havia atacado o agressor, segurado o seu braço e, no entrevero, acabou sendo disparado um tiro que foi fatal para o rapaz.

Concluído o júri, Jessé saiu do Rio de Janeiro e desapareceu, sem fazer mais exposições. Fui às galerias que costumavam vender seus quadros, ninguém sabia onde ele estava. Talvez não quisessem dizer. Obras dele haviam se tornado raras.

Encontrei um documentário no Youtube, velho de vinte e cinco anos, em que ele era filmado pintando o retrato de um homem. O rosto estava na tela, mas o pintor parecia insatisfeito. Recobriu o retrato com grossas camadas de cores diversas. Daí passou a misturar as cores com o pincel na própria tela. Os movimentos eram rápidos e precisos.

De súbito, o retrato voltou a ressurgir transfigurado da confusão de cores, para logo ser recoberto de novo por outras misturas de cores feitas com o pincel. Ele como que se escondera dentro do quadro. O pincel continuava se movendo com rapidez, aflorando o rosto para, em seguida, fazê-lo desaparecer de novo.

Até que, por fim, umas poucas pinceladas fizeram ressuscitar o rosto inicial, mas transfigurado, em novas combinações de cores e alturas das tintas. De repente, tudo cessou. O pintor se afastou um passo, mirou o resultado, depôs o pincel num pote com líquido, deu um suspiro, parecia cansado. Os ombros caíram, ele deu outro suspiro e desabou na poltrona. O documentário acabou.

Fiquei impressionado, mas isso não me fez encontrar o endereço do pintor. Procurei em asilos de artistas. Não havia filhos, esposa, parentes.

Desanimado, arrastei-me para dentro da redação. Meu chefe me fez um sinal para eu entrar em sua sala. Ele me repassou um bilhete. Nele constava o nome de um mosteiro escondido na região do Monte Negro, perto de São José dos Ausentes, no nordeste do Rio Grande do Sul. Fiz uma piada dizendo que ele só podia mesmo estar lá, ao que meu chefe respondeu que o pintor era gaúcho de origem. Disse para eu passar na tesouraria e receber o montante das passagens e das diárias.

Fui até Caxias do Sul de avião e lá aluguei um carro. A aventura começava. A região era alta, os caminhos um tanto estreitos. Na cidade de São José me indicaram ir ao Vale das Trutas: contaram que já havia trutas adaptadas nos riachos. Jantei uma. Delícia. Pernoitei lá. Foi difícil conseguir informações sobre o mosteiro. No dia seguinte, cedo, segui as parcas orientações que recebi e fui me aventurando.

O convento não era um prédio tradicional. Era moderno, pequeno, escondido na vegetação. Não tinha capela nem cruz. Só a sua parte traseira era um espaço maior, em que a congregação poderia se reunir. Três lados dela eram feitos de vidros grossos, como de aquários grandes, e davam vista para o grande cânion que se estendia adiante.

Toquei a sineta que ficava na entrada. Um monge veio me atender. Expliquei quem eu era e a que vinha. O porteiro desapareceu. Pouco depois reapareceu, acompanhado de um monge idoso, de cabelos brancos e usando bengala. Expliquei novamente minha intenção e ouvi de sua voz culta:

– Não vou lhe enganar. Sim, o pintor que você procura, o que restou dele, vive aqui conosco. Não sei se ele vai querer conversar. Ele está fora, trabalhando no campo. Preciso ver com ele. Por enquanto, fique aqui, temos um quarto de hóspedes, almoce conosco.

Almoçamos em silêncio. Tive a honra de me sentar ao lado do prior. Jessé ainda não havia voltado. Tinha saído a cavalo, para cuidar de bois e vacas que ficavam num pasto mais afastado. O convento vivia do que plantava e criava. Todos tinham de trabalhar. Oravam cinco vezes ao dia.

Depois do almoço, ao caminhar os mil passos da ordem, perguntei ao prior se Jessé havia se convertido à Igreja. Ele disse que não. O deus dele era o deus de Spinoza, mas entendido como sendo a própria natureza. Estranhei que um herege fosse admitido no convento. A resposta foi clara:

– O mais importante é que a pessoa seja boa. Deus é grande o bastante para aceitar muitas interpretações. Há muitos modos de rezar. Jessé gosta de pintar mentalmente. É o jeito que ele tem de rezar. Aqui ele trabalha como todos. Guarda umas horas para pintar; se não pintar, ele se sente mal. Quando o convento precisa de dinheiro extra, ele cede uns quadros. Temos uma pessoa de confiança para repassar a clientes, sem que passem por exposições e leilões públicos. Aqui temos gente que faz esculturas, compõe músicas, escreve. São modos diversos de elevar o espírito, formas antigas de reza, só que sem repetir mantras.

O prior me mostrou a grande horta, em que se cultivavam vegetais e frutas para o consumo dos que ali viviam, a criação de galinhas e patos, as ovelhas num aprisco. Tudo bem arrumado e limpo. Não havia nenhum traço de temor dos monges diante do prior. Todos foram simpáticos.

Quando retornamos, também Jessé havia voltado. O prior foi conversar com ele, enquanto eu me assentava num banco e tomava um pouco de sol naquela tarde gélida. Não ouvi o que os dois falaram, mas parecia, pelos gestos, que estavam buscando um ponto de convergência, para suas divergências. O prior se despediu e Jessé veio se sentar ao meu lado:

– Oi, rapaz! Tu me deixaste numa sinuca de bico. Eu não quero dar entrevistas, não quero que tirem fotografias minhas, o prior não quer que o convento seja fotografado e mostrado, com o que eu concordo.

Ele deve ter visto a decepção que eu senti. Dei a entender que teria problemas voltando ao jornal sem nada a apresentar. Eu disse que temia que tivesse de pagar de volta tudo o que havia recebido para a viagem.

– Vamos ter de chegar, então, a um acordo. Eu falo, tu anotas o que digo, depois tu fazes uma espécie de relato, deixando longe qualquer dica sobre onde estamos vivendo. Não quero te prejudicar.

– Muito bem. De acordo. O senhor não sente falta das vernissages, entrevistas, badalação social?

– Não, nem um pouco. Eu sentia, no início, falta de pintar. Contei isso ao prior, ele entendeu e permitiu que eu tenha algumas horas para pintar. Eu tinha telas na minha mente que precisava colocar em cores, fora de mim, para poder encontrar meu sossego interior. Quando o quadro está pronto, o trabalho para mim acaba. Não coloco minha assinatura na tela, assino no verso porque exigem. Não quero mais nenhuma sobrecarga. Pouco me importa o que os outros vão dizer a respeito. Quero só saber, talvez, se eu consigo tornar o mundo um pouco menos ruim.

– O senhor se converteu à Igreja? Teve uma iluminação mística?

– Não! Fui educado por maristas e jesuítas, numa época em que isso ainda pesava. Depois, na adolescência, aprendi a pensar por mim. Se eu tenho algum Deus, seria algo parecido com o deus de Spinoza, mas entendido como a própria natureza. Ela não é divina. Sabe ser muito cruel. Há sempre predadores. Não é fácil ser morto por eles, e devorado.

– O senhor quer demonstrar alguma coisa com seus quadros?

– Não. Não faço uma pintura que queira ser a demonstração de um conceito, de alguma “verdade da fé”. O que eu pinto é uma busca, pintar é procurar alguma coisa que, antes de pintar, eu nem sei qual seria, apenas adivinhava de longe, mas preciso buscar para encontrar sossego em mim.

– O senhor saiu do Rio porque queria evitar perguntas sobre a morte em que se viu envolvido?

– Foi um bom pretexto e embalo para fazer uma coisa que, há muito tempo, eu já estava pensando fazer.

Fiquei olhando ao redor antes de me voltar para esse rosto marcado de rugas e emoldurado por uma cabeleira quase branca, antes de perguntar:

– Mas como é que, sem ser católico praticante, conseguiu ser admitido no convento?

– Eu já conhecia o prior desde pequeno. Fomos colegas na escola, durante o primário e o ginásio, nós nunca perdemos contato. Ele é tolerante. Deus é para ele uma infinitude que não aceita que se seja dogmático sobre nada, sempre é possível que apareça alguma coisa que não sabemos ainda. Aliás, nós nunca vamos saber tudo sobre coisa nenhuma. Temos de aguardar os sinais que aparecem daquilo que vai além dos próprios sinais. Eu não sou pintor de pintura sacra, dessas que estão em igrejas e museus, mas de certo modo faço uma pintura teológica, essa busca do além, do que é mais do que a mera apresentação de um santo ou de uma cena bíblica.

– Mas o senhor reza como os outros monges, com eles?

– Eu compareço como todos, mas eles aceitam que eu não fale nem cante. Acham que estou rezando ao meu modo, toleram isso. Cada dia eu tenho uma oração diferente, um trecho de um quadro que estou fazendo, de outro que ainda pretendo fazer. Aproveito o momento e o lugar para meditar. Eu não quero ser descortês com eles. Fico no meu canto, nos fundos da capela.

– O senhor é um espiritualista? Acha que seu espírito vai perdurar?

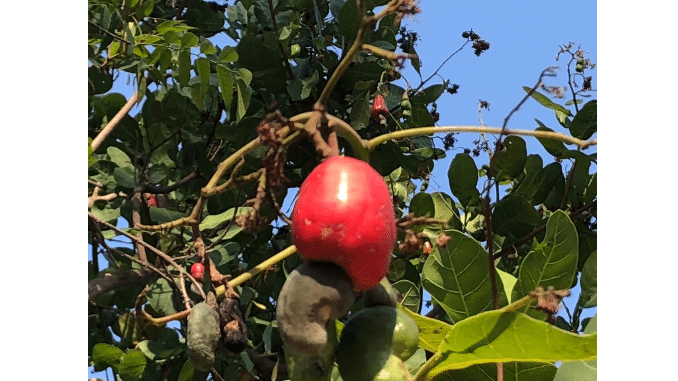

– O meu espírito vai ficar nos quadros que pintei, nas lembranças dos amigos e conhecidos, nas pedras em que pisei. Vai desaparecer como tudo desaparece. O importante é que a gente faça o que puder para melhorar esse pequeno mundo nosso. Por exemplo, os monges aqui comem pouco, em geral são veganos, o pecado da gula não é praticado. Para ficar vivo é preciso comer um mínimo. De certo modo, há abundâncias na natureza. As árvores dão frutos, sementes nascem mais do que as necessárias para manter a espécie. Somos pequenos, mas não devemos ser mesquinhos. Isso é banal.

Ao dizer isso, ele se calou como se tivesse dito o que não deveria. Seu olhar foi para o outro lado do cânion, onde mal se podia ver alguma coisa, já que uma névoa começava a se estender com o fim do dia. Era como se ele estivesse pedindo desculpas por ter falado. Resolvi interromper:

– O senhor não sente mesmo falta da grande cidade? De receber clientes, compradores, galeristas?

– Minhas telas vendiam bem. Ficavam cada vez mais caras. Acabavam só indo para os ricos que colecionavam ou estavam dispostos a investir em arte. A arte era investimento para eles, um jeito de conseguir mais dinheiro no futuro. Havia ricaços que queriam aparecer como pessoas de bom gosto, em casas que mostravam que o dono era uma pessoa respeitável, honrada.

– Os ricos eram pobres de espírito? Ou mesquinhos, sem grandeza interior para apreciar a busca pela arte que o senhor fazia?

– Eu seria pequeno se sugerisse que eles não eram dignos da grandeza da minha arte. Eu tinha de ficar agradecido por adquirirem minhas telas, mas eu não queria pintar só para ornamentar as casas dos ricos.

– Queria pintar para os pobres?

– Não simplesmente. Em geral, os pobres são pobres de espírito. Eles acham que é um absurdo alguém gastar milhares e milhares de reais por uma tela lambuzada, enquanto estão precisando desse dinheiro para comer, se vestir, chegar ao emprego.

– De certo modo, eles têm razão. Na lógica da vida que levam, que são obrigados a levar. O Estado aqui não faz um museu em cada centro regional. Deveria, se a arte fosse entendida como um modo de elevar o espírito. Havia nazistas cultos. Conheci pessoas com diplomas, mas calhordas, mesquinhas.

– A arte por si não salva ninguém. A pessoa já precisa ter a busca da salvação dentro de si, a vontade de melhorar sempre, a ânsia de ir além. Eu não pinto para ser lembrado, eu desapareço nos meus quadros, assino só no verso, porque exigem o nome.

– A pintura sacra serve para encobrir esse além, fazendo de conta que ele só existe na forma como alguma figura de santo ou de trecho bíblico?

– É mais ou menos por aí. As histórias de santos e santas, os sermões, as figuras de anjos e deuses, todos servem para esconder o infinito, o que está além de todos nós. Servem para que se tenha a ilusão de ter chegado lá, sem chegar.

– Não basta deixar de ser figurativo? A solução é a pintura abstrata?

– Eu até uso algumas figuras, são emblemas para mim. Por exemplo, um carretel me serve para lembrar como a vida de todos nós é enrolada, um anzol com uma minhoca serve para não confiar no que parece um presente, dois triângulos superpostos, em contato pela ponta mais fina, podem ser como que uma clepsidra a lembrar que o tempo foge, mas é o tempo que temos para não fugir… O pintor precisa descobrir uma linguagem que lhe permita dizer o que pretende e se comunicar com outros. Essas figuras já são, de algum modo, abstrações de si mesmas, eu apenas pinto traços das figuras, não pinto como quem está copiando objetos: são emblemas…

Um sino tocou. Era a hora do Angelus. Jessé perguntou se eu queria acompanhar a hora do encontro no fim do dia. Fomos juntos ao que chamavam de “capela”, mas que era quase uma redoma de vidro que se abria para o abismo e nos deixava suspensos no ar, sem ponto fixo. Eu fiquei no fundo da capela, que parecia a parte mais segura, abrigada sobre a rocha. Vi que Jessé já havia se recolhido para o fundo de si mesmo e ninguém mais conseguiria recolher qualquer palavra dele. Lá fora, os últimos raios do dia foram se estendendo ao longo das paredes do cânion. Fiquei enlevado.

No dia seguinte, tomei o caminho de volta. Quando o chefe da redação me viu sem fotos e sem a gravação da entrevista, ficou bravo e chateado comigo! Não queria aceitar minha explicação, mas viu que eu não teria condições de devolver o gasto. Para compensar, eu disse que escreveria um relato sobre o que havia se passado. Ele poderia aproveitar, se quisesse.

*Flávio R. Kothe é professor titular aposentado de estética na Universidade de Brasília (UnB). Autor, entre outros livros, de Alegoria, aura e fetiche (Editora Cajuína). [https://amzn.to/4bw2sGc].