Por IVAN DA COSTA MARQUES*

A recepção das IAs no Brasil exige uma contabilidade material do sofrimento, substituindo a mão invisível do mercado por mãos visíveis e negociadoras em cada território

Recepcionando as inteligências artificiais

A inauguração das Inteligências artificiais em larga escala é relativamente recente. Mas elas já demonstraram sua utilidade e consequente atratividade para um amplo espectro de tarefas e ocupações associadas aos padrões cotidianos da vida moderna. É fácil verificar pessoalmente a capacidade das Inteligências artificiais de executar, autônoma ou interativamente e de maneira surpreendentemente satisfatória, tarefas às vezes não tão simples e rotineiras sobre textos, áudios e imagens.

Rejeitá-las seria comparável a imaginamos a rejeição do telefone em favor do menino de recados no começo do século XX. Reconhecer isso, no entanto, não nos impede de pensar e agir sobre como recebê-las levando em conta condições vigentes no Brasil.

A primeira condição para recebermos as Inteligências artificiais com proveito mais amplo é reconhecer que elas são diversas e devem ser tratadas situando-as caso a caso nos coletivos em que se fizerem presentes. Neste breve texto me circunscrevo ao coletivo (de pessoas e coisas) denominado “mercado de trabalho”.

Mais especificamente, me circunscrevo ao mercado da oferta e da demanda por trabalho para realizar tarefas simples e quase repetitivas tais como as de atendentes em call centers. O empresariado diz que as Inteligências artificiais surgem aí com vantagem incontornável, uma vez que neste caso muitas vezes já existe a opção “técnica” do trabalho humano ser substituídos por Inteligências artificiais contabilmente mais baratas.

Trazendo outro exemplo, não é um devaneio alarmista pensar que no prazo de poucos anos uma Inteligência artificial viabilizará que o trabalho hoje feito por dez escreventes nos tabelionatos e escritórios de advocacia possa ser feito por três deles (retreinados), desempregando sete em cada dez indivíduos nesta categoria de trabalhadores.

Os números que circulam nos meios empresariais apontam o potencial altamente disruptivo das Inteligências artificiais. No caso do trabalho contratado por empresas, o discurso empresarial traduz essa grande “diminuição do trabalho humano” oferecida pelas Inteligências artificiais como um “ganho de eficiência”. Acontece que para que esse “ganho de eficiência” deixe de ser uma abstração econômica misteriosa é preciso situá-lo materialmente no escopo de uma contabilidade, de uma métrica, de uma medida da vida econômica.

Mas ao se confiar na contabilidade do empresariado e na pureza de teorias econômicas dominantes como a melhor forma de se analisar o que acontece na vida econômica, não são levados em conta o sofrimento e a violência decorrentes das demissões e da falta de oportunidades de trabalho.[i] Assim, a contabilidade, a métrica e as medidas dos custos deixam de considerar fatores cruciais para que se realize a tradução da “diminuição do trabalho humano” em “ganho de eficiência”.

Como as teorias econômicas dominantes não discutem quem ganha e quem perde, quando e onde com esse “ganho de eficiência”, a ideia de “progresso” instala com facilidade um poderoso lobby de oposição à regulamentação da utilização das Inteligências artificiais nas empresas, deixando para o “mercado” resolver por si só as situações decorrentes dos avanços da utilização desregulada das Inteligências artificiais nas empresas. A busca do “ganho de eficiência” se configura então como algo naturalmente bom e desejado por todos, sem que se atente para o que pode ser o “ganho de eficiência”.

Onde poderão estar as prometidas novas tarefas

O “mercado” dirá genericamente que pelo menos uma parte do trabalho humano que a Inteligência artificial torna dispensável aparecerá algures como trabalho humano necessário voltado para outras tarefas decorrentes do uso da Inteligência artificial.

Para o “mercado” o ritmo de dispensa do trabalho humano na recepção das Inteligências artificiais nas empresas deve ser pautado unicamente pelo ritmo dos avanços técnicos no desenvolvimento das Inteligências artificiais. E toda resistência ao avanço tecnológico é rapidamente rejeitada como obscurantismo e classificada como “ludista”.[ii]

Mas estamos no Brasil e cabe olhar cuidadosamente esse argumento do “mercado” que naturaliza o ritmo de introdução das Inteligências artificiais como algo inseparável do ritmo do desenvolvimento tecnológico das Inteligências artificiais. Além disso, admitamos, o ritmo do desenvolvimento tecnológico das Inteligências artificiais é determinado em outros países, como EUA, China e Israel.

Não é difícil enxergar que o ritmo de criação de novo trabalho humano para compensar o que se tornou dispensável com as Inteligências artificiais possa variar conforme o país, a região, o estado ou mesmo o município.

Por isso também ganha força no Brasil a “conveniência” de delegar a solução da questão do desemprego criado pelas Inteligências artificiais às abstrações do “mercado” ou das teorias da ciência econômica. A “conveniência” está em contornar o desafio de pôr em prática uma regulamentação que deverá ser capilar e evolutiva para minimizar sofrimento e violência conforme os locais, o que soa como uma utopia chinesa aos ouvidos dos estamentos que governam nosso país.

Muito esquematicamente, carente de incontáveis complementos e aperfeiçoamentos, essa utopia envolveria (i) a criação de dispositivos métricos detalhados e evolutivos de acompanhamento e contagem (uma estatística) de demissões e contratações ligadas às Inteligências artificiais no âmbito de coletivos locais, com capilaridade suficiente para detalhar a situação no mercado de trabalho indo pelo menos ao nível municipal; (ii) o engajamento de coletivos comunitários, sejam sindicatos, partidos políticos, grupos profissionais, empregados de uma empresa, redes sociais etc. interessadas em negociações que evolutivamente lutem por estabelecer uma regulamentação visando pôr em prática um fluxo equilibrado de demissões (trabalhos assumidos pelas IAs) e admissões (novos trabalhos para humanos) medidos por (i) em determinada região, estado ou município; (iii) a criação e implantação pelo Estado de um arcabouço legal que estabeleça as condições para que estas negociações entrem em cena com a força dos dispositivos legais.

A rede desses elementos entrelaçados definiria propriamente o escopo de uma contabilidade, uma métrica, uma medida para avaliar materialmente o custo e em decorrência o “ganho de eficiência” (“produção” / “custo”) trazido pelas Inteligências artificiais.

Para ser bem-sucedido, uma transformação do tipo sugerido acima na maneira de construir políticas públicas teria que ganhar escala numa formação “de baixo para cima”, com a participação e condução daqueles que são vítimas da violência e encarnam o sofrimento envolvido nas disrupções trazidas pelas Inteligências artificiais. Para quem tem seu trabalho rotineiro substituído pelas Inteligências artificiais, o desaparecimento do trabalho humano nos call centers e escritórios acontecer ao longo de dez, de cinco ou de um ano faz bastante diferença.

Impossível! Já ouço o descarte da proposta de recepção das Inteligências artificiais esboçada acima pelos estamentos que governam o Brasil, alegando desde “ingenuidade” a “radicalismo utópico”, não obstante a crescente admiração pelas realizações chinesas tão aparentes nas últimas décadas.

Da mão invisível para as mãos visíveis

Como ponto de partida sine qua non é preciso reconhecer que o grau de violência e sofrimento pode ser ao menos em parte controlado mediante regulamentação. A ignição daquele “de baixo para cima” pode contar com o engajamento de coletivos mediadores nos diversos âmbitos sociotécnicos pelos brasis afora.

São muitos os exemplos de grupos mediadores do sofrimento, formados em associações formais ou informais de mulheres e homens das diversas ocupações e classes sociais. Em torno da questão de como resistir ao catastrófico lembremos que o engajamento em um coletivo mediador faz com que seus participantes se destaquem como praticantes que participam da formulação de problemas e não só como analistas ou usuários.

Em seu livro Em meio ao catastrófico: resistindo à barbárie que se aproxima, a filósofa belga Isabelle Stengers descreveu a capacidade de “pensar e agir em conjunto” como a possibilidade de uma “inteligência coletiva” incorporada em “grupos que reivindicam a capacidade de intervir, de complicar as coisas, de se intrometer naquilo que – tanto do ponto de vista do Estado quanto do empresariado – não lhes diz respeito”. (STENGERS, 2015:77).[iii]

Um dos enormes desafios para o nosso país diante das Inteligências artificiais é se preparar a tempo criando dispositivos métricos próprios para discutir ampla e democraticamente este “ganho de eficiência” e intervir escapando da força desenfreada do mercado que, grosso modo, foi no Ocidente elevada à categoria cognitiva de força natural.

Lutemos para que nossos coletivos de pensamento tenham a perspectiva de intervenção e vivam a tensão envolvida na escolha das formas de intervir. Com as Inteligências artificiais, caso a caso, quem ganha e quem perde, onde, quando e o quê? E com quais Inteligências artificiais?

*Ivan da Costa Marques é professor do Programa de pós-graduação de História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia (HCTE) da UFRJ. Autor do livro Brasil: abertura dos mercados (Contraponto). [https://amzn.to/3TFJnL5]

Referências

DA COSTA MARQUES, I. Reserva de mercado: um mal entendido caso político-tecnológico de “sucesso” democrático e “fracasso” autoritário. Revista de Economia da Universidade Federal do Paraná, 24, n. 26, p. 91-116, 2000.

POLANYI, K. A Grande Transformação: as origens da nossa época. Tradução WROBEL, F. e ARAÚJO, R. B. d. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1944/2000. 350 p.

STENGERS, I. No tempo das catástrofes: resistir à barbárie que se aproxima. Tradução RIBEIRO, E. A. São Paulo: Cosac Naify, 2015. 160 p.

Notas

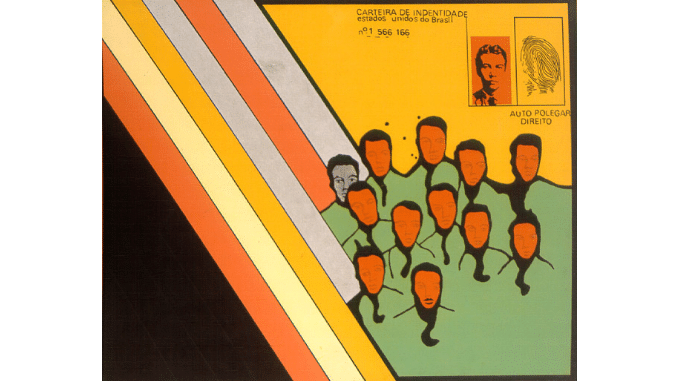

[i] Historicamente, não contabilizar violência e sofrimento é característica marcante dos avanços na obtenção de pureza científica para o tratamento da mercadoria “trabalho” desde o ato inaugural de seu mercado. O “mercado de trabalho livre” nasceu não de uma liberdade espontânea, mas de uma intervenção estatal violenta e do consequente sofrimento cruel que desenraizou as pessoas de suas comunidades, dissociando a economia da sociedade. Para que o trabalho fosse tratado como uma mercadoria foi necessário primeiro destruir o sistema tradicional de proteção social. “A abolição da ‘Lei dos Pobres’ (Poor Law Amendment Act de 1834) não foi uma transformação administrativa, mas um ato fundacional do capitalismo para criar a mercadoria fictícia ‘trabalho’”. Ver a esse respeito ver a magistral análise de Karl Polanyi que enreda elementos da certeza científica da época para conseguir as alianças políticas que foram necessárias para perpetrar este “ato de vivisseção executado no corpo da sociedade [inglesa da primeira metade do século XIX]” (POLANYI, 1944/2000:154-155).

[ii] A propósito, a visão ainda dominante sobre os ludistas é contestada por eminentes historiadores desde os anos 1960. E.P. Thompson, Eric Hobsbawm e Kevin Binfield desfizeram a imagem do movimento ludista como um movimento cego contra a tecnologia. Os ludistas eram artesãos qualificados que entendiam perfeitamente as máquinas e não eram contra a tecnologia em si, mas quando seu uso substituía a mão de obra humana de forma prejudicial. Seu movimento era uma reação às desigualdades econômicas, não à inovação técnica. A crítica era ao modelo de exploração, não à máquina como objeto.

[iii] Isabelle Stengers configura esses grupos que reivindicam a capacidade de intervir como construtores de pontes entre demandas locais concretas e as ações institucionais que são as suas traduções pelo Estado. No Brasil, há vários processos em que ativistas, lideranças comunitárias ou mediadores desempenharam esse papel. Nesse diapasão pode-se pensar nos Agentes Comunitários de Saúde, no modelo da Saúde da Família, assim como no reconhecimento das Reservas Extrativistas, nas políticas voltadas a povos tradicionais, na transformação de tecnologias sociais em programas de governo, como as cisternas do Semiárido. (Lei nº 11.350/2006 (Regulamentação do trabalho do ACS); Lei nº 9.985/2000 (SNUC – Criação das RESEX); Decreto nº 6.040/2007 (Política para Povos e Comunidades Tradicionais); Programa Água para Todos). Ressoa aí também a tradução da demanda por independência tecnológica feita por profissionais técnicos em informática na política industrial para fabricação de minicomputadores no Brasil nos anos 1970. (DA COSTA MARQUES, 2000) Esses grupos que justapõem atores-redes são cruciais para a efetivação de controles socioeconômicos via conselhos gestores.