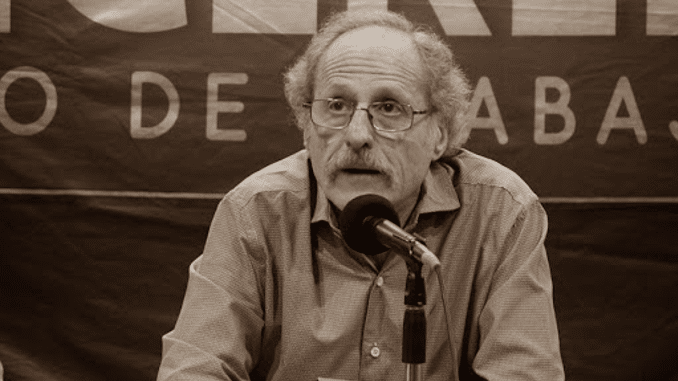

Por IVAN DA COSTA MARQUES*

Considerações sobre quais conhecimentos são confiáveis

Durante os últimos séculos, e até hoje, reforçada em grande parte pela divulgação científica, a ciência difundiu a crença de que os conhecimentos científicos são universais, neutros e objetivos, e a atividade científica se destina a descobrir e aprimorar conhecimentos sobre uma natureza que “está lá” e que independe da história, da cultura e mesmo da vida.

Aprendemos que Lavosier “descobriu” o oxigênio no século XVIII, mas alguém duvidaria de que, muitos séculos antes, os fenícios respiravam esse mesmo oxigênio que respiramos hoje? Evidentemente, cientistas argumentam, não só o oxigênio, mas as outras moléculas, os átomos, as bactérias, as células etc., assim como a gravidade ou as equações de Maxwell, são exatamente as mesmas entidades científicas, existentes independentes do lugar, do tempo, e da sociedade em que foram “descobertas”.

Visto como conhecimento universal acumulado, a ampliação do saber científico só pode se dar a partir dos problemas de conhecimento da própria ciência, os quais, subentende-se, são os mesmos em qualquer parte do mundo. As eleições, vistas como escolhas entre entes puramente humanos, não podem, claramente, mudar aquelas entidades científicas puras que “estão lá” na natureza. É fácil pensar que as eleições de outubro de 2022 podem afetar as condições de vida, de trabalho e de sucesso das/os cientistas, mas não os resultados de seu trabalho. Os representantes institucionais da ciência no Brasil, salvo importantes exceções, limitam-se a denunciar a diminuição de verbas e reivindicar mais recursos para a ciência sem chegarem a pautar a discussão de “qual ciência?”[i] Ou ainda, adiantando o assunto, “qual conhecimento confiável?”

Por ressonância com o movimento internacional chamo ciência pré-68 essa noção de ciência como atividade dedicada a desvendar um mundo de entes naturais descobertos ou a descobrir, mas lá já existentes independentemente da história, da cultura, dos valores e mesmo da vida. Daí decorre uma conclusão esquemática lógica, mas quase nunca explicitada: os resultados da ciência pré-68 seriam os mesmos em um Brasil que se quer mais desigual ou em um Brasil se quer mais igualitário, em um Brasil mais fascista ou em um Brasil mais democrático. Felizmente, essa noção de ciência pré-68, embora ainda talvez predominante entre cientistas brasileiras/os, torna-se hoje cada vez mais anacrônica. Vejamos.

Nos anos 1960 Thomas Kuhn fez tremer os alicerces epistemológicos da ciência pré-68 ao propor e popularizar a noção de “paradigma” para explicar a “estrutura das revoluções científicas”. Os argumentos de seu livro best-seller fizeram com que cientistas enxergassem os conhecimentos científicos como estabelecidos e válidos na vigência de um “paradigma”, definido frouxamente como um quadro referencial incompleto adotado a priori para uma realidade. Para ele, a ciência “normal” tem a tarefa de detalhar e articular um paradigma, como se as/os cientistas fossem “completando um quebra-cabeça”. E as revoluções científicas são, para Thomas Kuhn, mudanças de paradigma como, por exemplo, a mudança de uma realidade (ptolomaica) do movimento dos astros organizada em torno da Terra para uma realidade (copernicana) organizada em torno do sol.

Mas o grande deslocamento ontológico, que nos leva diretamente a questões de “Política de C&T e eleições”, veio nas décadas de 1970/80 quando, pela primeira vez, pesquisadoras/es antropologicamente informadas/os adentraram os lugares onde trabalham os físicos, químicos, biólogos e matemáticos e tomaram “a vida de laboratório” como “objeto de estudo”. A mesma pergunta feita desde o século XIX aos pajés, “O que você está fazendo?”, foi feita aos cientistas. Ao responder, o cientista diz, por exemplo, “Estou isolando a molécula (ainda desconhecida) do hormônio GRF”.[ii]

Essa resposta enuncia uma proposição que, se o cientista for bem-sucedido, adquirirá a robustez de uma verdade (“descoberta”) científica. Continuando ali, o/a pesquisador/a que estuda a vida de laboratório passa a ouvir, observar e anotar meticulosamente tanto tudo o que é dito, quanto tudo o que é feito no laboratório. Ela/e observa que o cientista estava inicialmente muito preocupado com a pureza genética de uma geração de ratinhos que ele havia encomendado de um biotério. Ao chegarem no laboratório os ratinhos foram sacrificados e de suas hipófises foi cuidadosamente extraído um líquido que sofreu diversos processos mecânicos e foi também misturado e testado em combinação com moléculas previamente conhecidas. Além disso, partes desse líquido ou dele derivadas foram introduzidas em equipamentos que produziam “inscrições”, marcas em papel ou telas de computadores que eram fotografadas, comparadas e combinadas umas com as outras.

Os resultados dessas combinações e comparações de inscrições envolviam discussões às vezes muito acaloradas sobre quais os passos seguintes do trabalho no laboratório. As discussões concluíam que os passos seguintes variavam desde a repetição de procedimentos para tirar dúvidas até maneiras de obter novas inscrições ou medidas de novas grandezas, o que poderia inclusive demandar o projeto e a construção de novos equipamentos.

Ela/e pode observar que essas discussões transbordavam para fora do laboratório para incluir questões “não científicas”, tais como a avaliação da probabilidade de sucesso nas buscas de recursos para financiá-las, de hábitos, valores, costumes e preconceitos que valorizariam ou desprezariam a pesquisa, e do trabalho de outros laboratórios, tanto possíveis aliados quanto possíveis concorrentes, pois um resultado obtido por um laboratório poderia fechar os caminhos da pesquisa de outro. É importante observar que todo esse mundo externo é seguido e aferido a todo tempo com a mesma atenção e obstinação com que são acompanhados e aferidos os comportamentos do líquido extraído da hipófise dos ratinhos na configuração deste algo que se tornará a molécula do GRF e de seus referenciais de validade.

O resultado dessa construção que justapõe elementos tão heterogêneos, a “molécula do GRF”, torna-se um conhecimento (científico) confiável por dois motivos: (i) aquele líquido purificado produz um conjunto próprio (diferente dos conjuntos das outras moléculas conhecidas do laboratório) de comportamentos no laboratório (inscrições); (ii) não é conhecido outro “algo” que apresente as mesmas inscrições. Fica então claro para o/a pesquisador/a que a molécula do GRF não é algo (uma substância) universal, neutro e objetivo que já fazia parte da natureza, mas sim algo (uma entidade) que, embora já houvesse recebido um nome, foi construído, configurado, constituído e definido por “o que ele faz”, ou seja, por suas relações com outras entidades em uma lista escolhida (sempre finita) em um processo em que interferem elementos humanos fortuitos (cultura, valores, preconceitos, competição, economia etc.).

A partir desses estudos de laboratório os Science Studies tornaram o fazer científico uma atividade integralmente humana ao, sem invalidá-los, retirar dos conhecimentos científicos qualquer transcendência, desfazendo o seu pedestal ontológico, isto é, sua suposta capacidade de fazer existir e acessar entes supostamente “não humanos” como o oxigênio. Esse pedestal ontológico rendia universalidade, neutralidade e objetividade à ciência pré-68. Mas os Science Studies mostraram que os conhecimentos científicos são feitos por pessoas trabalhadoras como quaisquer outras, humanas e vulneráveis, marcando a passagem da ciência pré-68 para o que chamo de “ciências pós-68”.

Desfazer o pedestal da ciência pré-68 tem imensas consequências: (1) problematizar a crença na ciência pré-68 que apregoa como universal a separação colonizadora entre o mundo das “coisas-em-si” (os astros, os minerais, os vegetais, as células, as moléculas etc. – a natureza) e o mundo dos “homens-entre-si” (os valores, o estado de direito, a democracia, a pena de morte etc. – a sociedade); (3) desfazer o privilégio antes usufruído pelas pessoas cientistas como “sujeitos” cognoscentes que podiam observar e estudar tudo como “objetos” a serem conhecidos, sem que ninguém as estudasse como “objetos” humanos; (3) deslocar a ação de entidades isoláveis para entidades que se configuram e se co-constroem em redes que: (a) são narradas, mas não são só discurso; (b) são coletivas, mas não são feitas apenas do material dito “social”; (c) são naturais, mas não têm forma definida, isto é, não “estão lá” para serem descobertas pois só adquirem uma forma à proporção e à medida que são conhecidas.

Na ciência pré-68, “Política de C&T e eleições” remete a uma quase contradição em termos. A ciência pré-68 faz crer que questões de ciência dizem respeito unicamente às/aos cientistas, uma vez que a ciência pré-68 não tem nada a ver com política. É possível que esteja aí uma explicação para a academia brasileira ser tão refratária a discussões de ações próprias no campo de política de C&T fora do limitado perímetro de quanto dinheiro público é destinado à pesquisa científica. Talvez ainda lhes pareça estranha a passagem da suposta qualidade absoluta (transcendente) da verdade da ciência pré-68 para a confiabilidade relativa (imanente) das verdades das ciências pós-68, que precisam se afirmar também politicamente.

No entanto, são as ciências pós-68, com os “conhecimentos situados” que produzem, que podem reconhecer, dignificar e se compatibilizar com os povos locais brasileiros como detentores e produtores de conhecimentos confiáveis e não meras crenças, como até poucas décadas pensava sem contestação a ciência pré-68.

Este texto é uma modestíssima contribuição para que as/os cientistas brasileiras/os venham a se juntar a leigos em eleições locais que coloquem em pauta as questões de “qual conhecimento confiável?”. Quanto às eleições de 2 de outubro de 2022, a academia tem felizmente manifestado majoritariamente sua repulsa à continuidade da opção fascista dos ocupantes atuais do governo, embora faça isso ainda crendo na pureza da ciência pré-68.

*Ivan da Costa Marques é professor do Programa de pós-graduação de História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia (HCTE) da UFRJ. Autor, entre outros livros, de Brasil e abertura dos mercados (Contraponto).

Notas

[i] Um texto de publicação recente da SBPC exemplifica os limites das reivindicações institucionais no âmbito das questões de Política de C&T e eleições. Disponível em http://jcnoticias.jornaldaciencia.org.br/wp-content/uploads/2022/05/JC_798.pdf

[ii] Latour, B. and S. Woolgar (1979/1997). A vida de laboratório – a produção dos fatos científicos. Rio de Janeiro, Relume Dumará.

O site A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores. Ajude-nos a manter esta ideia.

Clique aqui e veja como