Por SILVANE ORTIZ*

Comentário sobre a obra Os supridores, de José Falero

“Bárbaro mangue chamado mercado \ Lágrima, sangue, suor embalado a vácuo \ E aos cacos, a classe se olha mas não se vê \ Rasga o peito esse veto concreto \ A coisa é sujeito, a pessoa, objeto \ Tudo ao avesso \ O fim é o começo \ Quero ter olhos pra ver” (La Comuna. El Efecto, Trupe Lona Preta).

Ao ler a impactante obra Os supridores, de José Falero – autor gaúcho, porto-alegrense, periférico, fenomenal – uma série de questões acerca da sociabilidade dos sujeitos nos é impelida. O texto, de pronto, chama atenção pela qualidade, tanto técnica quanto artística, ali presente. É daqueles livros que, quando se começa, não se quer largar. A escrita é envolvente, os personagens e suas histórias são interessantes, pois, lastreados no real. Mas este artigo não é sobre esta obra. Ao menos não imediatamente, não se trata de crítica literária. A intenção, aqui, é investigar o conceito de brechas.

Brechas são pequenas aberturas em estruturas isoladas por onde podem se infiltrar elementos externos àquele ambiente. Quando estas surgem em lugares estratégicos, podem repercutir sobremaneira sobre seu – intentado – hermetismo, até mesmo comprometendo sua composição estrutural. Ao se transladar tal conceito para a esfera social, o analisando sob à ótica da sociologia crítica, pode-se observar tanto a tentativa de fechamento das estruturas sociais ante aquilo que não é conveniente à manutenção de sua arquitetura, quanto a pontualidade e valor que atravessamentos, por vezes aleatórios, têm na construção subjetiva do sujeito e como esses reverberam na estruturação sistemática da sociedade.

A movimentação, propiciada por essas microaberturas na tessitura social, não se restringe à ascensão material. Porta ela, até mais intensamente, a capacidade de gerar o reconhecimento da sistematicidade estrutural das condições de vida atravessadas pelo sujeito, bem como a ampliação de seus horizontes para a possibilidade de outras formas de sociabilidade. E quando esse sujeito – assujeitado pelas contradições inerentes à estrutura desigual do edifício social – se reconhece como ser social ativo, o prédio se abala.

Na obra de José Falero, os personagens principais encontram sua brecha por dentro do sistema. Ainda que se movendo contra o ordenamento posto, reforçam seus ditames, pois suas perspectivas são enfeixadas pela lógica concorrencial do reconhecimento calcado no ter. Agem eles, então, ainda que sem saber, em um reforço, em chave negativa, ao sistema contra o qual se rebelam. Aceitam a imposição das regras, ainda que não as respeitem, pois as coisas são como são e não há alternativa a não ser jogar o jogo.

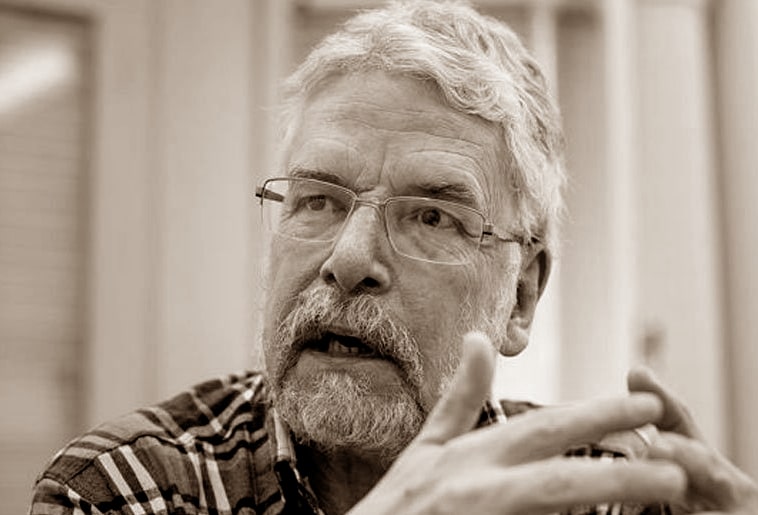

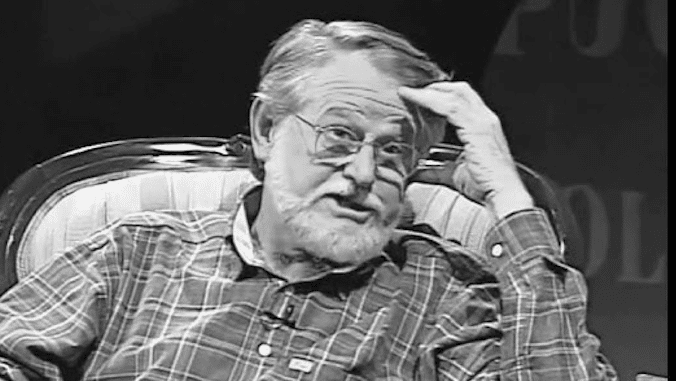

Na vida real, a história de José Falero se deu de forma diferente. A brecha na vida deste sujeito periférico se deu pelo acesso, aquele que não costuma se apresentar como hipótese para os sujeitos das margens. Em qualquer periferia mundo afora, o script é sempre o mesmo: pobreza, aceitação, trabalho para subsistência ou rompimento com a legalidade para atravessar o cerco da miséria, que é marca de nascença. O acesso ao centro para José Falero se abriu pela arte.

A história do autor da chamada literatura marginal é um exemplo desse movimento, lastrado por aberturas aleatórias. Quando o pai se emprega zelador em um prédio no bairro Cidade Baixa, a família deixa a Lomba do Pinheiro, da periferia ao centro. Uma brecha então se coloca e sua irmã mais velha é quem primeiro a encontra e atravessa. Neste contexto, a arte é a brecha que se expande. Através dela, a jovem se reconhece na troca com o outro – sujeitos, contextos. Impele, então, o irmão – espelho fraternal, seu outro-igual – a ocupar o espaço que foi aberto e onde a possibilidade de um novo foi vislumbrada.

Ao se ver em um ambiente onde as possibilidades de ser vão além dos horizontes da sobrevivência cotidiana e da revolta que não se efetiva propositivamente, engolfa – espaços estes não desenhados para os corpos periféricos –, o sujeito pode então se reconhecer. E, assim, enxergar que o que é negado aos sujeitos às margens – marginais – é a possibilidade de perceber que é a própria estrutura do todo que o mantém imóvel, derrotado antes de sequer ver a possibilidade de um horizonte outro.

As brechas são o que consubstanciam possibilidades para aqueles vistos como indesejáveis para o centro, mas ainda necessários para as margens, estrutura dicotômica que mantém o sistema em pé. Nessa arquitetura, centro-margem, quantos outros Faleros a periferia encerra? Quantos ali são tolhidos, já no nascimento, da possibilidade de ser o que em potência já são? Quantos, então, acabam por trilhar o único caminho aberto para sua existência, para além da mera sobrevivência? Uma existência resistente, que não está inscrita nas regras do jogo.

Uma verdade habita as margens, a daqueles que convivem com a materialidade da necessidade. Contudo, é o acesso ao centro que pode garantir a perspectiva necessária para se reconhecer a estruturação do todo. E, a partir disso, se desenvolver formas de resistência à sua imposição. Paradoxalmente, é a desigualdade de acesso que mantém a igualdade como fundamento de toda esta sistematização social.

A necessidade da abertura de brechas para que sujeitos possam potencializar sua capacidade, exercer a sua criticidade, se reconhecer como seres ativos na ordem estruturada, é a forma, mesma, como o sistema condiciona a todos a ter a sua razão como ordem natural. A reprodução automatizada de suas formas de relação faz desta organização social um horizonte único de existência. É através da crítica que ideias podem surgir e novos horizontes podem ser almejados. Contudo, esta resta interditada pela impossibilidade de acesso ao todo da sociedade ao campo onde ela tem tempo-espaço para germinar.

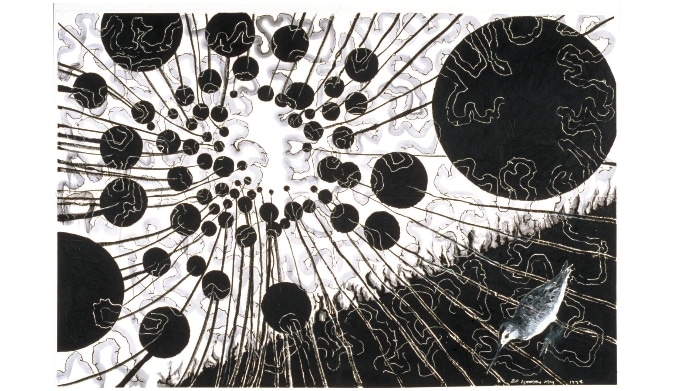

José Falero se reconheceu na arte, fazendo dela a sua brecha. A sua inserção no todo a partir de seu contexto, e a inserção de seu contexto no todo, através da brecha por ela forjada. Crítica social fecunda, pois vinda das margens. Sendo a arte o reino da crítica é ela território onde não vociferam dualismos estéreis, seu arcabouço é amplo, múltiplo, dialético. Tal como o direito intermedia conflitos, dando uma resposta objetiva, a arte os subsumi. Enseja, ela, o congraçamento de contrapontos. E justamente desta fricção de contradições que o novo pode vir à lume.

*Silvane Ortiz é graduanda na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

José Falero. Os supridores. São Paulo, Todavia, 2020, 304 págs. [https://amzn.to/3rxSPpx]

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA