Por FLÁVIO R. KOTHE*

A história manifesta a natureza humana. O que esta é se revela ser, porém, uma incógnita.

Por que, em tantos países – Israel, Argentina, Holanda, Estados Unidos etc. – a população vem optando pela extrema direita? Por que esta tem tanto apoio em tantos países ditos civilizados? Como é que quem se apresentava como vítima de genocídio se torna autor de genocídios, como se nada tivesse aprendido da história?

Há um século prevalece no cinema e na televisão a celebração da violência como solução para os conflitos sociais: não precisamos ficar admirados com a eclosão fascista. Estamos marcados pelo estilo de action movies, que impregna o que vem sendo apresentado como arte pelo Otanistão bravio. Precisamos olhar com desconfiança para o que nos é imposto na guerra híbrida em que estamos todos envolvidos.

Quem está numa gaiola de Faraday fica imune à energia ao seu redor. Uma bússola nela posta continua, porém, a apontar para o norte. Nossa gaiola são as crenças que projetamos ao nosso redor, com a esperança de que exorcizem e resolvam os problemas que vislumbramos em torno e dentro de nós. É uma gaiola fictícia, que nada resolve, mas permite que empurremos com a barriga, ou pior, façamos de conta que podemos empurrá-los com a barriga. Quando formos fulminados por eles – como o da nossa finitude –, não estaremos mais aí para reclamar.

A atmosfera terrestre é a gaiola de Faraday em que vivemos. Sem ela, em pouco tempo estaríamos fritos em pouca banha. No entanto, não nos descuramos de maltratá-la tanto quanto podemos. Não só com bombas, mísseis e tiros de canhão, mas com carro, carbono e metano.

A história não é apenas uma sucessão de acontecimentos que se precipitam sobre nós. Ela tem uma dimensão secreta, que também não é apenas a força dos vetores econômicos, mas algo que não sabemos o que é. A história manifesta a natureza humana. O que esta é se revela ser, porém, uma incógnita.

Supor que seja uma criatura divina é desmentido pelo demoníaco de sua política militar; que seja um animal racional mostra que nele o racional não prepondera e que o lado animal é uma ofensa aos animais; que seja um “zoon politikon” é desmentido pelos fatos bélicos, levando os melhores a se retraírem da convivência social; que seja um ente subjugado pela “Angst”, pelo medo pânico de morrer e de estar vivo, mostra que outros afetos povoam seus impulsos; que ele seja um ser privilegiado na busca do ser recôndito dos entes, não se confirma.

Quando estamos sentados num trem em movimento e somos ultrapassados por outro trem na mesma direção, a impressão que temos é que estamos indo cada vez mais devagar, até parando. Há piadas contadas por pacientes hospitalizados, em que narram essa experiência. Podem alguns alardear que a história acabou e ficarem famosos por isso, mas a história dos fatos continua a acontecer, mesmo que não aconteça nela o afloramento do que se supõe ser a “essência” do ser humano.

Quando ficamos presos a uma crença determinada, ela gera filtros que nos fazem ver tudo como “eterno retorno do mesmo”: não vemos mais a diferença dos fatos, apenas os reduzimos ao mesmo dos nossos pressupostos. Nada muda porque nada deixamos mudar. Sentimo-nos poderosos, enquanto estamos subjugados por impulsos e medos que nos dominam. Rios mudam; não mudam os que neles se banham.

Presos a um momento da história – que não escolhemos nem nos escolheu –, achamos que captamos o momento se o reduzirmos aos nossos a priori, sem entender o que seus signos significam, pois eles só ficariam mais claros, talvez, se vistos da distância de um futuro que não nos pertence. Em cada ente e cada cena há um ser abscôndito que os torna “simbólicos”, significando outra coisa que não aquela que supomos estar vendo. Sua transcendência é imanente; sua imanência se transcende.

O primeiro passo para pensar é olhar ao redor com estranheza, como se tudo pudesse ser e fosse diferente do que costuma nos aparecer: não é o que parece. Quando as coisas se tornam assombrações, cuja significação não entendemos, mas cuja ameaça pressentimos, precisar fazer delas signos que nos permitam releituras do real. O monstro precisa ser tornado mostrador. Todo momento significativo é a amostra de algo maior. Tudo se torna sinédoque. Só que ela ser parte de um todo que nunca se tem leva-a à sua autonegação. Precisamos ter uma noção do todo, sabendo que nunca vamos apreendê-lo, para entendermos algo da parte que se mostra.

O estranhamento leva a um duplo movimento: ver as coisas mais de perto, como se míopes fôssemos; ver as coisas de longe, como se precisássemos de um binóculo para ainda localizar algo. Quanto mais perto estamos de algo, mais distante ele se mostra, como se ele se escondesse dentro de si; quando olhamos de longe, temos condições de perceber com certa clareza o seu perfil, a sua diferenciação. Isso é mais complexo do que a “aura” de Walter Benjamin como aparição próxima de algo distante ou como um modo de rotular dois tipos de narrador: aquele que traz o distante no espaço para perto, o percurso por terras exóticas; e aquele que traz para perto o que estava distante no tempo, como a lembrança da infância evocada por uma “madeleine”.[i]

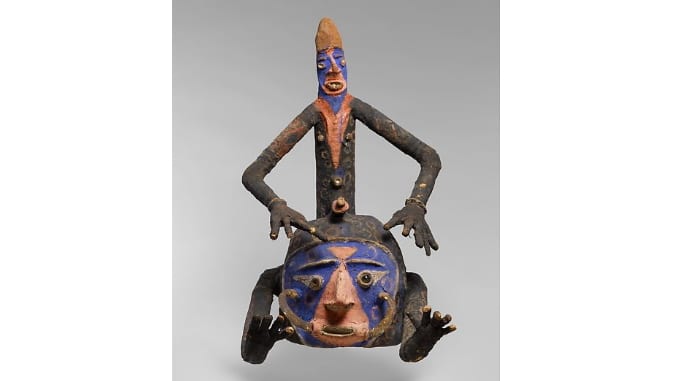

Quando tratamos de entrar num bom poema hermético, quanto mais entramos nele, mais ele foge de nós. Aquilo que parecia perto se mostra estranho, distante, renegando sua primeira leitura. Ele como que se esconde dentro de si. Palavras se tornam máscaras de si. A mídia insiste em certos termos como terrorista, ditador, democracia, a exigir que os espectadores os assumam como verdadeiros, só porque o grupo dono da emissora assim determinou. É preciso fazer uma leitura de segundo grau: após destacar os termos, decifrar a maquinaria subjacente que determinou o seu uso.

Se sabemos que uma máscara é máscara, não a confundimos mais com o rosto. O rosto se torna máscara da máscara, pois ela se interpôs, fazendo desaparecer aquilo que supúnhamos conhecer. Ele se esconde atrás dela e, ao mesmo tempo, faz com que a máscara se esconda atrás de sua pretensão de querer ser rosto.

Há máscaras que se exibem como máscaras assim como há as que se disfarçam de rostos, escondendo sua identidade de máscaras: elas se tornam máscaras de máscaras. Saber identificar a máscara como máscara não significa que se saiba o que é o rosto que nela ou atrás dela se esconde. Palavras podem ser máscaras: podem servir para não dizer o que importa, para desviar a atenção a pontos que são menos relevantes do que aqueles que foram evitados.

Quando a máscara se exibe como máscara, ela esconde o rosto, sim, mas não postula ser rosto, ser o rosto que ela esconde, ser rosto o que ela expõe. Quando a máscara se exibe como se rosto fosse, ela se torna duplamente máscara: por pretender ser e por não ser. Precisamos entender no rosto a máscara que melhor o desvele. Se não soubermos distinguir no “rosto” a máscara que ele finge ser, vamos acreditar que a máscara é o rosto que ela finge ser.

Podemos supor que vimos um rosto, embora não tenhamos senão vislumbrado a máscara que rosto fingia ser. Ela ser parecida com um rosto é o melhor modo de ser máscara. Parece ser o que não é, não é o que parece.

As máscaras do carnaval de Veneza se mostram como máscaras e, assim, se desmascaram. Servem para esconder os rostos que atrás delas estão. Não escondem que são máscaras. Embora sirvam para esconder identidades, apenas encobrem o rosto que não quer ser visto. Não dizem que são rosto. Podem até dizer aquilo que quem as ostenta gostaria de ser, como gostaria de ser visto. Chamam a atenção para si, mostram que algo se esconde, mas não dizem o que fica escondido.

As máscaras usadas pelos políticos mais caras de pau pretendem ser rostos, para melhor poderem ser máscaras: e as palavras que usam nos discursos servem para não dizer o que realmente pretendem (não “pensam”). Os nomes usados pelos partidos geralmente declaram o contrário do que são. As palavras servem para não dizer as coisas: não são a casa do ser, mas o acaso do desvanecer, o ocaso a esvanecer.

Outro tipo de máscara permite, todavia, que o sujeito exiba em público o que o ano todo escondeu no armário. O sujeito se assume: despe a máscara do rosto, para vestir a máscara que ele pretende ser seu rosto posto. Se fizer isso por três dias do entrudo, sua máscara-rosto estará colocada num período de exceção, em que são permitidas muitas coisas que no resto do ano não são, não são no rosto do ano. Ela estará, portanto, no período de uma mascarada. Assim, de antemão desmascara que seja rosto a máscara que usa nesses dias como se fossem o seu rosto mais autêntico.

Quando muda a ambiência por ter ascendido ao poder, digamos, um político de extrema direita com vocação autoritária proporcional à própria incompetência, muitos ficam surpresos com a “virada” de muitas pessoas que se fingiam democráticas e tolerantes. Ao aflorar o fascismo que estava escondido, é como a pasta de dentifrício que saiu do tubo: se torna difícil fazer voltar para onde estava antes. O estrago está feito. Devemos ficar satisfeitos com ele, pois a relação se baseava antes num engano. O engodo já está em supor que o macio dentifrício corresponda à dureza totalitária.

O que torto se mostra, torto continua, mas se achando reto e correto. Para não provocar mais conflitos e separações, muitos tentam empurrar com a barriga os desvelamentos havidos. Esse recuo interior, em que se finge que não houve nenhuma ruptura, é uma máscara que cada parte passa a usar. Assim se perde a noção de que a amizade se baseia na aceitação do outro como ele é, por não haver choque nem incompatibilidade entre os partícipes.

(Às vezes convém usar uma denominação para algo como uma capital, às vezes convém usar outro nome para a mesma cidade. Essa “conveniência” tende a ser uma conivência com o poder. A palavra é aí máscara em ambas as situações. Ela é a casa do fingir ser para melhor não ser. Assim, acabam sendo citados Pascal e Heidegger, que é melhor que sejam apresentados quando se quer usar lantejoulas das metrópoles, mas devem ser escondidos quando se quer pontificar de modo canônico.)

Um parágrafo entre parênteses como que suspende a sua presença, como se fosse uma voz a ser posta num tom mais alto ou mais baixo. Finge ser um parágrafo, que ele prefere não ser. Parênteses são como palavras postas “en guillemets”, entre aspas. A palavra está aí e, ao mesmo tempo, ela é suspensa de si mesma: uma ausência presente, uma presença ausentificada. Ela se duplica em si mesma: se afirma e se nega. Por um lado, é destacada; por outro, retirada.

Quando um ficcionista usa narrar em primeira pessoa, é preciso não só não confundir esse eu com o seu eu pessoal, mas desconfiar que ele pode ser mais fantasioso e inventivo do que uma descrição em terceira pessoa. Ao se tornar um alter, o autor é premido a se soltar ainda mais, como se tivesse assumido uma liberdade que o seu eu pessoal não teria nem o que fosse um eu posto na máscara de cientista objetivo. A hifenização de uma palavra quer destacá-la, dizendo que ela não é usual, não é português: como que é imposta uma máscara nela, só que assim ela se destaca, fica diferenciada.

O que o “patriota” queria como “defesa” da “língua nacional”, acaba sendo a genuflexão do colonizado diante do seu colonizador. Não lembra que a língua portuguesa foi a língua de uma dominação, que precisava extirpar os idiomas dos povos nativos e escravizados, para que não circulassem relatos fora do controle. A “língua lusitana” foi um “latim vulgar falado mal”, uma nova vulgarização do vulgar. Há máscaras nas línguas também. O que serve para “denegrir”, rebaixar, acaba destacando.

A ditadura militar mostrou seu “respeito” aos melhores professores da universidade pública expurgando-os dos seus empregos: “no peito, ao invés de medalhas/ cicatrizes de batalhas”, diz uma canção gauchesca. Atiram-se pedras nas bergamoteiras mais carregadas. É um jeito de coagir quem é melhor para que sua capacidade maior não apareça. Estamos impotentes diante da prepotência que um povo exerce sobre outros, mas por isso mesmo precisamos refletir, olhando fixo para o que mais dói.

*Flávio R. Kothe é professor titular aposentado de estética na Universidade de Brasília (UnB). Autor, entre outros livros, de Benjamin e Adorno: confrontos (Ática). [https://amzn.to/3rv4JAs]

Nota

[i] KOTHE, Flávio R. Alegoria, aura e fetiche, livro de ensaio. Cotia, Editora Cajuína, Série Leituras, 2023, 184 páginas. https://amzn.to/4a6rNXI

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA