Por KAUÊ BIANCO*

A recomposição do controle público sobre as ações votantes da Petrobras apresenta-se como um imperativo para converter a gigante petrolífera em motor da reindustrialização e da soberania tecnológica brasileira

1.

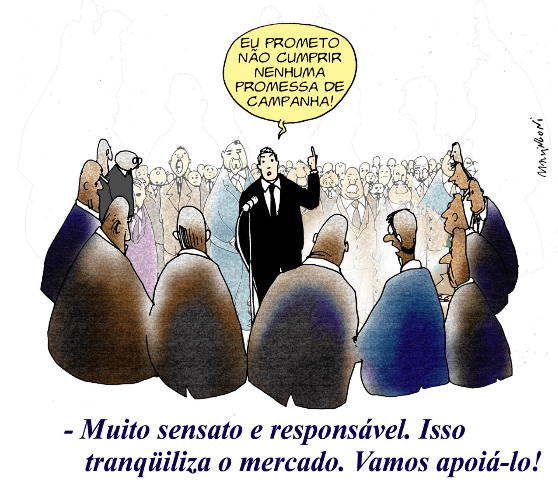

No mundo pós revolução industrial, vemos diversas empresas de naturezas diferentes, a mais convencionais são aquelas orientadas una e exclusivamente pela lógica convencional do mercado, atreladas constantemente ao lucro. Contudo, é visível que mesmo na sociedade capitalista, essa não é a única configuração possível de pessoa jurídica. Há empresas que, por sua natureza, ultrapassam a lógica convencional do mercado, como a Petrobras.

Em torno dela está decisões sobre a matriz energética que irá suprir a nação, sobre preços, investimentos, tecnologia, formação de fornecedores e, no limite, a capacidade do Brasil de escolher o próprio rumo em um mundo de cadeias produtivas fragmentadas e competição por recursos estratégicos escassos.

Ao longo do presente artigo, empregaremos uma tese direta e por óbvio sua respectiva defesa: reestatizar o capital votante da Petrobras, isso é, recompor integralmente o controle público sobre as ações ordinárias com direito a voto, é uma medida estratégica para recolocar a empresa a serviço de um projeto nacional de desenvolvimento industrial.

Não se trata aqui de nostalgia ou de fetichismo estatizante. Trata-se de coerência macroeconômica sobre a formas de propriedade dos meios de produção dos setores chaves da indústria brasileira e como o comando desses mesmos meios de produção precisam ser compatíveis com a totalidade da alta complexidade que estão condicionados.

A Petrobras foi fundada na década de 1950, no contexto de um debate público intenso sobre soberania e desenvolvimento, campanha acirrada que colocou de um lado Eurico Gaspar Dutra, com o aberto interesse na participação estrangeira na exploração e produção de petróleo e Getúlio Vargas que empregou com êxito a campanha “O Petróleo é Nosso!”, campanha que resultou também na fundação da União Nacional dos Estudantes.

Seu marco legal de origem organizou a política nacional do petróleo, definiu atribuições do então Conselho Nacional do Petróleo e instituiu a Petrobras como sociedade por ações sob controle da União. A mensagem era inequívoca: petróleo e derivados não seriam tratados apenas como mercadoria; seriam tratados como base material para um país que buscava reduzir dependências externas e ampliar sua capacidade de investimento, planejamento e produção.

Ao longo das décadas subsequentes, a Petrobras consolidou uma inteligente cadeia de produção energética, pouco vista mundo a fora em demasiado tamanho, consolidou uma integração na localização de reservas de petróleo, preparação dos campos para a extração em larga escala, retirada do petróleo bruto da reserva e do petróleo bruto em produto final. Essa integração é frequentemente subestimada no debate público, mas é ela que permite coordenar investimentos, reduzir gargalos, garantir regularidade de abastecimento e sustentar políticas de longo prazo em um território continental.

Além disso, a Petrobras se tornou uma das principais plataformas de formação cientifica e tecnológica do Brasil. A criação do Centro de Pesquisas, Desenvolvimento e Inovação Leopoldo Américo Miguez de Mello, o CENPES, a unidade da Petrobras responsável pelas atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e da empresa, e sua afirmação como centro de pesquisa aplicada expressam uma ambição que vai além do balanço: desenvolver soluções, formar capacidades e acumular conhecimento próprio, inclusive em áreas nas quais a dependência externa costuma ser a regra.

2.

A história da empresa não é estática, ela se encontra sob constantes mudanças e o passado da empresa serve como bussola. Uma estatal energética integrada, quando orientada por mandato público, pode fazer mais do que produzir combustível. Pode sustentar cadeias de engenharia, induzir conteúdo tecnológico, organizar compras complexas e ajudar a amortecer choques externos. Em países que buscam industrialização tardia, como o Brasil, essa capacidade reduz a distância entre política econômica e a ciência e tecnologia.

A Petrobras, em suma, é uma empresa com uma missão que nunca foi apenas financeira. Sua existência sempre refletiu uma escolha: usar um setor estratégico para ampliar autonomia, gerar encadeamentos produtivos e organizar investimentos de longo prazo. É por isso que o debate sobre seu controle não é economicista no sentido superficial do termo, é debate sobre estratégia nacional.

É importante separar duas transformações que, embora relacionadas, não são idênticas. A primeira é a flexibilização do monopólio estatal do petróleo, que alterou a forma como a União poderia executar atividades antes reservadas ao setor público. A segunda é a ampliação do peso de acionistas privados no comando societário da Petrobras, por meio da difusão de ações ordinárias, as que conferem direito de voto.

No início do governo FHC, a mudança ocorreu com a alteração constitucional de 1995, que preservou o monopólio formal da União, mas permitiu que a execução das atividades fosse contratada com empresas estatais ou privadas. Foi o começo da liberalização nas atividades da empresa. Em 1997, ainda sob governo FHC, a Lei do Petróleo reorganizou a política energética nacional, criou o Conselho Nacional de Política Energética e a agência reguladora do setor, formalizando um novo ambiente de mercado. O país passou a conviver com competição de empresas privadas na exploração e produção, além de uma regulação voltada a favorecer os interesses privados acima dos interesses nacionais.

No plano societário, a Petrobras, como companhia de capital aberto, começou a operar sob uma governança que combina controle estatal com obrigações e pressões típicas de empresas privadas. O resultado foi o mais previsível possível: maximizar retorno financeiro no horizonte mais curto possível e parar de utilizar a empresa como uma ferramenta de estado. Isso por si só é o que ocorre com qualquer empresa estatal quando se torna uma empresa de sociedade mista, mas o problema fica mais gritante quando essa lógica se impõe sobre uma empresa que, por desenho histórico, tem responsabilidades que extrapolam a remuneração de acionistas.

3.

Os dados de composição acionária ajudam a dimensionar o dilema. Em novembro de 2025, o governo federal detinha 50,26% das ações ordinárias, preservando o controle formal. Ao mesmo tempo, investidores não brasileiros concentravam cerca de 41,4% das ações com direito a voto, em grande parte via ADRs e posições em bolsa. Em outras palavras: a União controla, mas convive com um bloco acionário expressivo, orientado por estratégias globais de retorno e com capacidade de influenciar expectativas, ambições de governança e o ambiente decisório.

Essa influência não precisa assumir a forma de tomada do controle para produzir efeitos. A condição de companhia cria deveres financeiros com a propriedade privada, expectativas de mercado e disputas judiciais potenciais que tendem a estreitar o espaço de escolhas típicas de política econômica e industrial. Em setores estratégicos, esse atrito entre mandato nacional e disciplina acionária costuma se resolver em favor do que é mensurável no curto prazo, ainda que o custo apareça depois na forma de dependência tecnológica, maior importação de derivados e perda de densidade industrial.

Na prática, a pressão por dividendos a acionistas compete com o reinvestimento. E reinvestimento, no caso de uma empresa integrada de energia, não é luxo: é condição para manter e ampliar refino, petroquímica, logística e inovação, justamente os elos que multiplicam empregos qualificados e valor agregado interno. Quando o horizonte encurta, ganha força a preferência por projetos de retorno mais rápido e risco menor; ao mesmo tempo, segmentos de maturação longa e importância industrial podem ser tratados como periféricos, mesmo quando são centrais para o país.

O efeito final é macroeconômico. Energia mais volátil e mais cara se traduz em fretes maiores, cadeias industriais menos competitivas e inflação mais sensível a choques externos. Uma companhia integrada, com controle público robusto, tem instrumentos para administrar essa transmissão com responsabilidade, sem negar custos e sem produzir desequilíbrios. Já uma empresa orientada predominantemente por expectativas financeiras tende a tratar estoques, logística redundante e capacidade ociosa como “ineficiência”, ainda que, do ponto de vista do interesse nacional, funcionem como seguro de abastecimento e estabilidade.

A industrialização contemporânea exige mais do que fábricas. Exige energia confiável, financiamento de longo prazo, capacidade tecnológica e coordenação de cadeias. Em um país com histórico de dependência tecnológica, a Petrobras é uma das raras instituições capazes de funcionar como âncora para um projeto produtivo de escala. Reestatizar o capital votante significa recompor o centro de decisão estratégico da companhia em torno de um mandato público explícito, reduzindo o conflito estrutural entre missão nacional e interesse acionário de curto prazo.

4.

Há três ganhos centrais nessa recomposição. O primeiro é planejamento. A Petrobras toma decisões que maturam em décadas. Campos, plataformas, gasodutos, terminais e refinarias não se organizam por ciclos de humor de mercado. Com o voto integralmente público, o Estado ganha mais liberdade para construir um plano plurianual coerente, integrando exploração, refino, gás e logística a metas industriais, em vez de subordinar cada passo a disputas acionárias que, por definição, privilegiam o curto prazo. Planejamento, aqui, não é improviso burocrático; é previsibilidade para investimento produtivo, para cadeia de fornecedores e para o próprio Estado organizar infraestrutura e formação de capacidades.

O segundo é política industrial via inovação e compras. A Petrobras já demonstrou que pode organizar um ecossistema de pesquisa aplicada com escala e continuidade, como exemplifica o Cenpes. O ponto não é apenas produzir conhecimento, mas transformar conhecimento em capacidade produtiva: padrões técnicos, engenharia, formação de fornecedores e difusão tecnológica. Com o comando votante reestatizado, a empresa tende a recuperar margem para operar como compradora sofisticada e indutora de complexidade, orientando encomendas e investimentos para consolidar elos industriais internos, em vez de aceitar uma especialização regressiva centrada na exportação de matéria-prima.

O terceiro é estabilidade e competitividade. Uma indústria que enfrenta custos energéticos erráticos perde previsibilidade para investir e produzir. Reestatizar o voto não dispensa responsabilidade fiscal nem elimina a necessidade de eficiência; mas facilita uma governança orientada a objetivos públicos, capaz de equilibrar saúde financeira com amortecimento de choques, proteção do abastecimento e previsibilidade para cadeias produtivas. Em termos práticos, significa tratar energia como insumo estratégico, e não como variável que deve reproduzir automaticamente a volatilidade externa.

Há ainda uma dimensão adicional: a transição energética. Mesmo em um mundo que avança para reduzir emissões, o petróleo e o gás continuarão relevantes por décadas, e o desafio passa a ser usar esse excedente para construir novas capacidades industriais. Uma Petrobras com comando votante público tem melhores condições de sustentar investimentos em inovação e engenharia associados a tecnologias de baixo carbono, ao mesmo tempo em que mantém o abastecimento e usa seu poder de compra e de coordenação para criar mercados internos: biocombustíveis avançados, rota tecnológica de captura e armazenamento de carbono, hidrogênio e eletrificação de processos industriais.

Nada disso deve ser romantizado. Reestatizar o capital votante só fará sentido se vier acompanhado de controles modernos: transparência, auditoria, políticas de integridade, metas públicas verificáveis e prestação de contas. O Brasil não precisa escolher entre “empresa eficiente” e “empresa pública”, isso é uma falsa dicotomia proveniente de uma falácia neoliberal, o Brasil precisa exigir as duas coisas. A própria Petrobras dispõe de instrumentos formais de governança e boas práticas que podem ser fortalecidos como condição do novo arranjo institucional. Reestatizar, nesse sentido, não é “liberar” a empresa para arbitrariedade; é alinhar propriedade pública com missão e, ao mesmo tempo, elevar exigências de controle e desempenho.

Ao fim, a pergunta que deve orientar o debate é simples. Queremos uma Petrobras que funcione como engrenagem do desenvolvimento nacional, capaz de reduzir vulnerabilidades externas, induzir tecnologia e sustentar uma reindustrialização com densidade produtiva? Ou aceitamos que ela seja tratada como plataforma de extração e distribuição de excedentes, com decisões cada vez mais moldadas por expectativas financeiras e por acionistas sem compromisso com a transformação estrutural do Brasil? Reestatizar o capital votante é, antes de tudo, escolher a primeira alternativa e assumir que a energia não é um detalhe do desenvolvimento: é um dos seus motores.

*Kauê Bianco, graduando em economia na Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação-Campinas, é diretor de formação da União da Juventude Socialista (UJS) no estado de São Paulo.