Por MARCUS ORIONE & FLÁVIO ROBERTO BATISTA*

Contribuição para uma leitura das reformas trabalhista e previdenciária à luz da crítica da forma jurídica

Introdução

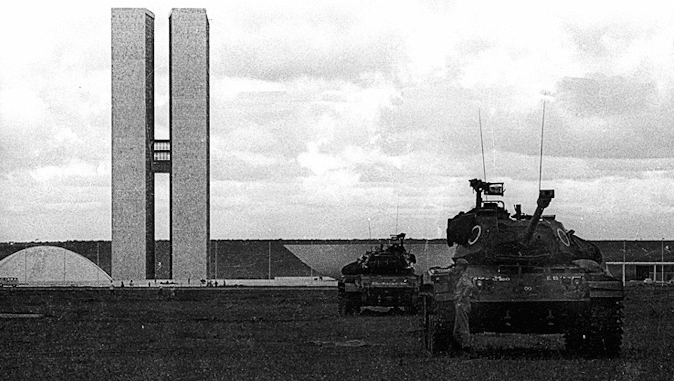

A Constituição de 1988 colocou a última pá de cal na ditadura militar, que já claudicava desde o início da década de 1980, quando o esgotamento de seu modelo econômico, potencializado pela crise mundial de 1979, passou a fazer minguar progressivamente o que lhe restava de apoio político. O processo de concertação social que redundou neste novo texto constitucional, somado à necessidade de se contemplarem as demandas de diversos grupos organizados, levou, como é bem conhecido, ao reconhecimento minucioso e exaustivo de diversos direitos, em especial aqueles denominados sociais, ligados às condições de exercício de trabalho remunerado e às garantias do sistema de seguridade social.

Em razão dessa multiplicidade de garantias de direitos, que despertou a insatisfação das oligarquias tradicionais, já desde o início da década de 1990 o Brasil vem passando por sucessivas ondas de reformas constitucionais, que culminaram, entre 2017 e 2019, com as edições das mais recentes e mais drásticas e profundas reformas trabalhista e previdenciária de que se tem notícia no período, veiculadas pela Lei nº 13.467/17, no caso da reforma trabalhista, e pela Emenda Constitucional nº 103/2019, no caso da reforma previdenciária.

Uma profusão de livros e artigos foi publicada a respeito de tais reformas e há neles um fato que chama bastante atenção: a tendência que reformas mutiladoras de direitos têm de reavivar o socialismo jurídico e o progressismo humanista latentes no inconsciente até mesmo dos mais críticos juristas. Se é pacífico que é preciso resistir, no contexto de uma ofensiva de classe – porque jamais se negará a característica de ofensiva de classe de tais reformas –, também é indispensável rememorar sempre o caráter conservador da resistência. É por isso que sua principal consequência é dificilmente evitável: assim que encerrado o momento de luta contra a instituição das reformas, que estão afinal promulgadas e em pleno vigor, o progressismo humanista renovado e insuflado por sua edição envereda-se em práticas de microrresistência hermenêutica no interior da ordem institucional.[i]

Nada pode ser mais conservador desta ordem do que essa postura. Ao limitar o campo da disputa ao interior da ordem burguesa, a luta já se inicia perdida. A tarefa que se impõe, ao contrário, é localizar o processo das reformas trabalhista e previdenciária no contexto da crítica da forma jurídica, de modo a contribuir com o projeto de superação de modo de produção que não se esgota com a resistência conservadora interna à ordem institucional capitalista.

Este é, portanto, o objetivo deste texto: apresentar algumas contribuições para a localização das reformas trabalhista e previdenciária no contexto da crítica da forma jurídica. Dadas as limitações do formato de artigo e do tamanho do texto, será evidentemente impossível esgotar a discussão, mas o texto terá sido bem-sucedido se conseguir ao menos deslocar, mesmo que pouco, o eixo da discussão sobre as reformas para um horizonte que ultrapasse os limites da resistência conservadora interna ao direito.

Para atingir este objetivo, será necessário concentrar esforços no diálogo que, desde que proposto pelo grande pioneiro da crítica da forma jurídica do Brasil, Márcio Bilharinho Naves, vem pautando os esforços teóricos neste campo: o diálogo entre Althusser e Pachukanis, com a mediação de Edelman[ii]. Mais uma vez, na impossibilidade de esgotar esse diálogo, a proposta é avançar em alguns tópicos da teoria althusseriana dos aparelhos ideológicos de Estado e em algumas das reflexões mais problemáticas que podem ser despertadas por ela, com a finalidade de iluminar um debate sobre a especificidade histórica do modo de produção capitalista, conceito central à crítica pachukaniana da forma jurídica, focado no caráter econômico ou extra-econômico da coerção – ideologia ou violência, para usar a terminologia althusseriana – inerente à extração de trabalho excedente nos diversos modos de produção.

A hipótese a ser desenvolvida é a de que esta elaboração sobre o equilíbrio entre ideologia e violência pode revelar peculiaridades na organização dos Estados da periferia do capitalismo, as quais estão por trás dos movimentos de reformas precarizantes da legislação social e cuja perfeita compreensão pode colaborar no processo político de busca pela transição de modo de produção. Este é o debate que ocupará a porção final do artigo, encaminhando-o à conclusão.

A teoria da ideologia e dos aparelhos ideológicos de Estado em Louis Althusser

Desde que, em 1971, Althusser separou um capítulo de seu manuscrito Sur La reproduction – que só viria a ser publicado na íntegra postumamente em 1995 –e publicou-o na revista La Pensée com o nome de Idéologie et appareils idéologiques d’État[iii], tornou-se impossível, ou no mínimo temerário, tratar do tema da ideologia sem tomar este texto por referência central, ainda que antagônica. Assim, o desenvolvimento deste artigo deve ser iniciado por um recenseamento de seus argumentos naquele icônico ensaio.

Althusser propõe ultrapassar o que chama de teoria descritiva do Estado[iv], na forma em que legada por Marx, Engels e Lênin, que identifica o Estado com o aparelho de Estado, para incluir na teoria uma multiplicidade de aparelhos que chamou de ideológicos, restando ao que era até então definido como Estado o que ele adjetivou de aparelho repressivo de Estado[v].

Nesses termos, o Aparelho (Repressivo) de Estado contém o governo, os ministérios, a polícia, os tribunais, os presídios etc. Ele funciona pela violência, que não necessariamente precisa ser física, podendo se dar, por exemplo, por meio de práticas administrativas. Por outro lado, os Aparelhos Ideológicos de Estado (A.I.E.)não funcionam, em geral, pela violência, mas sob a forma ideológica[vi]. Não se confundem unicamente com as instituições estatais. Althusser fornece uma listagem empírica destes aparelhos: (1) religioso; (2) escolar (públicas e particulares); (3) familiar (que também intervém na reprodução da força de trabalho); (4) jurídico (pertence a ambos); (5) político; (6) sindical; (7) da informação (mídia); (8) cultural (literatura, esportes, artes etc.).

Enquanto há apenas um Aparelho (Repressivo) de Estado, há uma pluralidade de Aparelhos Ideológicos de Estado. O Aparelho (Repressivo) – unificado – de Estado pertence inteiramente ao domínio público, enquanto a grande maioria dos Aparelhos Ideológicos pertence ao domínio privado. A despeito disso, a diferença essencial entre eles, na ótica althusseriana, é que o Aparelho (Repressivo) de Estado funciona “pela violência”, ao passo que os Aparelhos Ideológicos funcionam “pela ideologia”. É importante destacar que este funcionamento pela ideologia ou pela violência apresenta uma perspectiva de predominância, não de exclusividade.

Os aparelhos apresentam um sistema de “duplo funcionamento”, havendo a função predominante e a secundária. Assim, o Aparelho (Repressivo) funciona maciça e predominantemente pela repressão e secundariamente pela ideologia. Ao contrário, os A.I.E. funcionam predominantemente pela ideologia e secundariamente pela repressão, ainda que escamoteada, oculta (ALTHUSSER, 1996: 115-116). Como exemplo mais claro, ligado a questões já examinadas pelo próprio Althusser no ensaio aqui examinado, temos os métodos de punição aplicados por escolas, igrejas e família – a disciplina dos corpos.

Ao lado dos Aparelhos Ideológicos de Estado, aparece a figura do “indivíduo interpelado pela ideologia como sujeito”. As categorias “ideologia” e “sujeito” são indissociáveis[vii]. Assim, os indivíduos, no cotidiano, ao serem interpelados pelo capitalismo a partir da forma jurídica, procedem conforme os seus ditames e se atêm aos seus limites e, por meio dela, se reconhecem mutuamente enquanto sujeitos.Há uma função ideológica do reconhecimento. Os indivíduos são interpelados como sujeitos pela ideologia também, e principalmente, no sentido de se reconhecerem a si e aos demais a partir de seus pressupostos.

Ora, em determinado instante, não é mais possível funcionar como indivíduos livres deste reconhecimento que se faz por meio da ideologia. A ideologia que funciona como matriz do capitalismo, por sua vez, é a ideologia jurídica, que é aquela forjada na noção de homem livre, igual e proprietário, já descortinada desde a elaboração de Pachukanis (2017).

Questões problemáticas da teoria althusseriana dos aparelhos ideológicos de Estado

A teoria althusseriana dos aparelhos ideológicos de Estado apresenta um caráter que pode ser chamado, embora numa metáfora bastante imperfeita, de experimental. Essa tentativa de transbordar os limites dos clássicos da teoria marxista do Estado é semelhante a um tatear no escuro. Por isso, alguns problemas teóricos podem ser suscitados, muitos dos quais sem solução clara. Alguns deles, que serão discutidos na sequência, dizem respeito à relação existente entre as esferas pública e privada na configuração dos aparelhos de Estado e sua interação com a questão da separação entre ideologia e violência no modo de operar destes aparelhos. Este desenvolvimento será relevante para reler os conceitos marxianos de coerção econômica e extraeconômica na seção seguinte, preparando o terreno para a discussão das peculiaridades demonstradas pelos Estados capitalistas periféricos no que tange ao equilíbrio entre ideologia e violência.

A primeira questão diz respeito à função ocupada, na teoria althusseriana, pela separação entre sociedade civil e Estado. Trata-se de noção típica do marxismo tradicional – emprestada, em verdade, já do hegelianismo[viii] – que lê o Estado como uma máquina repressora da burguesia em relação à classe trabalhadora[ix]. Por isso, quando Althusser identifica os aparelhos repressivos com a esfera pública, ao estarem restritos aos tribunais, à polícia, aos presídios, etc., assume para sua teoria a insuficiência da dicotomia, carregada de aparência, entre “sociedade civil” e “Estado”. Assim, cabe questionar se não seria possível se desfazer desta aparência, sustentando que os aparelhos repressivos também podem estar estendidos à esfera privada da sociedade civil, como ocorre com os aparelhos ideológicos. Em países periféricos, esta questão será fundamental.

Ainda que não se proceda a este avanço acima mencionado, também é essencial questionar se os aparelhos repressivos não encontram fundamento na ideologia. Se é verdade que Althusser afirma explicitamente que eles funcionam predominantemente pela violência, também é verdade que a ideia de predominância admite a possibilidade de que haja também fundamento dos aparelhos repressivos na ideologia. Cabe, no caso, observar se o monopólio da violência pelo Estado –tomado aqui em seu sentido restrito – já não é um pressuposto ideológico específico do capitalismo em que estaria fundada a própria possibilidade de existência dos aparelhos repressivos de Estado.

A verdade é que se nota, por meio dos questionamentos apontados acima, que Althusser percebe a insuficiência da teoria clássica de aparelho repressivo do Estado, concentrado na lógica restritiva do conceito de Estado pelo marxismo clássico, a partir do que concebe uma teoria de ampliação da noção de Estado para a construção de sua teoria da ideologia. Esse talvez seja o maior mérito de sua elaboração. Mas não se pode deixar de observar, igualmente, que, ao fazê-lo, Althusser preocupa-se, para entender a ideologia, principalmente com o ponto de partida, isto é, a extensão do Estado à sociedade civil, mas isso acaba por aparentemente diminuir, em seu olhar, a relevância da análise do par dialético ideologia/violência.

A atribuição da prioridade investigativa à configuração do Estado meramente como aparelho repressivo ou de forma estendida à sociedade civil, de um lado, ou à contradição determinada entre ideologia e violência, de outro, provoca reflexões das quais se pode extrair um conceito de ideologia a partir de sua configuração nos aparelhos ideológicos. A primeira delas diz respeito à possibilidade de verificar a existência da distinção entre Estado e sociedade civil em outros modos de produção. Se é patente que, no contexto da leitura althusseriana do marxismo, a contradição determinada entre ideologia e violência é trans-histórica – como, aliás, a própria ideologia –, o mesmo não poderia imediatamente ser dito sobre a contradição entre Estado e sociedade civil – e mesmo de sua superação pela extensão do Estado à esfera privada, plasmada nos aparelhos ideológicos de Estado. Assim, esta extensão – e a própria separação a ela subjacente – parece decorrer de uma questão ideológica típica do capitalismo, não sendo verificada em modos de produção anteriores.

Por outro lado, a investigação fundada primordialmente no par ideologia/violência, que pressupõe a ideia de que cada um destes termos organizaria predominantemente o funcionamento de um determinado tipo de aparelho, apresenta uma aparência de instrumentalização destes conceitos, aproximando a elaboração de uma visão funcionalista, que definiria as estruturas sociais por sua função. Violência e ideologia, assim, estariam instrumentalizadas pelo Estado em seus diversos modos de funcionamento.

Para escapar a essas dificuldades, é necessário definir o que se entende por ideologia a partir da ideia de aparelhos ideológicos de Estado, para, então, estabelecer a relação entre ideologia e seu par dialético violência.

Apresenta-se, assim, um conceito de ideologia sugerido a partir dos aparelhos ideológicos de Estado: a ideologia seria um conjunto de práticas necessárias à reprodução de dado modo de produção, interpelando o indivíduo a se sujeitar a elas e a promover o processo constante de reprodução do modo de produção. Desse conceito decorreria a sua trans-historicidade e a noção do “sempre já dado” – e, seria possível acrescentar, enquanto já dado. Os aparelhos ideológicos seriam os promotores por excelência desta reprodução.

Admitindo-se esse conceito de ideologia, o próximo passo necessário seria definir o conceito correlato de violência em Althusser. Ele discorre pouco a respeito disso, já que a maior parte de sua preocupação é com os aparelhos ideológicos, aderindo à teoria clássica no tocante aos aparelhos repressivos. Mas, se tentarmos tirar de suas contribuições sobre o aparelho repressivo a noção de violência, ela seria uma violência estatal no sentido restrito da diferença entre as esferas pública e privada. Portanto, uma noção muito restrita e já comprometida com a noção de ideologia, que se coloca como um pressuposto necessário à violência pública. Isso coloca um problema de difícil solução, uma vez que, admitindo-se que sua noção de ideologia seja realmente trans-histórica, sua ideia de violência, em contrapartida, não poderia sê-lo, já que o estado não é trans-histórico. Mais do que isso, o importante par dialético ideologia/violência, nos moldes por ele colocados, deveria auxiliar na distinção dos modos de produção, observada a sua teoria de sobredeterminação, e por isso não poderia partir da noção de aparelho repressivo de Estado do marxismo clássico.

Parece que a solução desses dilemas teóricos exige, portanto, um desenvolvimento ulterior em relação aos termos colocados por Althusser em seu trabalho sobre os aparelhos ideológicos de Estado. Este desenvolvimento envolve desvendar o sentido em que se entendem as ideias de coerção – econômica e extra-econômica – na tradição marxista.

Coerção econômica e coerção extra-econômica

A partir de Marx, costuma-se dizer que, no capitalismo, a coerção seria econômica e, nos demais modos de produção, a coerção seria extra-econômica[x]. Em outras palavras, com mais sofisticação, no capitalismo as mediações que autorizam a extração de mais-valor do excedente decorrente da produção são baseadas na lógica contratual da compra e venda da mercadoria força de trabalho e não na violência direta sobre o produtor. Embora não apareça imediatamente, deste conceito pode-se extrair, usando as categorias althusserianas, que a coerção econômica somente é autorizada porque a violência direta sobre o produtor é substituída por uma coerção ideológica baseada no contrato de compra e venda da força de trabalho.

Se for realmente isso que define coerção econômica, a extra-econômica, em tese, seria aquela em que não haveria como se prescindir da violência direta sobre o produtor, como se dava, por exemplo, com os servos na Idade Média ou com os escravizados no escravismo da antiguidade. Ou seja, o que definiria uma em relação a outra seria a mediação histórica variável entre violência e ideologia na extração das vantagens econômicas do excedente produzido pela força de trabalho.

Assim, e já somando a crítica do direito de Pachukanis (2017) e Edelman (1976)[xi] à compreensão das categorias althusserianas, nos modos de produção anteriores ao capitalismo há um tipo de ideologia incidente sobre o produtor direto que não precisa buscar a naturalização do processo de exploração na produção. Na medida em que não há a forma-mercadoria com a sua tendência universalizante por meio da forma jurídica, a ideologia seria ali também um conjunto de práticas, mas não para “ocultar” a exploração da produção.

Nos outros modos de produção, há sobredeterminação também a partir da produção. Portanto, aqui o que determina a análise em última instância é a economia. Não se trata de mera dominação fora dos limites da economia. Toda violência é, em última instância, econômica. O que se pode questionar são as relações mediadas entre violência e ideologia na sua fórmula produção/reprodução, considerando-se que a produção sempre é violenta. A produção é a luta de classes na sua crueza[xii].

O que ocorre é que, pelo aspecto contratual do capitalismo, a circulação promove a naturalização da violência da produção. Portanto, a ideologia apresenta uma característica própria que é a de ocultar a violência existente na produção. Se em qualquer modo de produção a coerção é econômica, com a violência inerente à produção, no capitalismo o que difere a coerção econômica é o papel desempenhado pela ideologia, que é diverso segundo os modos de produção. No capitalismo, a ideologia jurídica é elemento indispensável à universalização da lógica da compra e venda da força de trabalho, a lógica do sujeito de direito.

Reformas trabalhista e previdenciária: análise à luz da relação violência/ideologia

Como destacado na introdução, a hipótese sustentada neste texto é a de que, para pensar as reformas trabalhista e previdenciária, é necessário caminhar pela via da relação entre ideologia e violência, a partir das noções althusserianas de ideologia e aparelhos ideológicos de Estado, explorando inclusive as insuficiências denunciadas acima para que seja possível entender alguns aspectos do processo num país periférico como o Brasil. Mais do que isso, é necessário pensar as reformas a partir da relação dialética existente entre a produção, que é violenta, com a circulação, em que vigora a ideologia do contrato. Portanto, embora ideológica na circulação, há uma violência de classe necessária na produção – ou melhor, na relação entre produção e circulação vista a partir da produção– que contamina a relação já na circulação. Esta, assim, não prescinde da relação dialética entre violência e ideologia.

Retomando, nesse contexto, o conceito de ideologia sugerido a partir dos aparelhos ideológicos – ideologia como um conjunto de práticas necessárias à reprodução de dado modo de produção, interpelando o indivíduo a se sujeitar a elas e a promover o processo constante de reprodução do modo de produção – é possível construir também um conceito de violência a partir dos aparelhos ideológicos de Estado e dos problemas já apontados em sua teorização. A violência seria então um conjunto de práticas de coerção física ou não – corporal ou emocional – direta sobre o produtor, imperando na produção necessariamente e na reprodução em vista da relação dialética com a produção, para assegurar a preservação do modo de produção a que se encontra adstrita. A violência, portanto, opera no interior dos aparelhos repressivos de Estado, que teriam o seu conceito estendido também para hipóteses em que não estivessem necessariamente na esfera pública.No caso de países como o Brasil, além do Poder Judiciário e da polícia, por exemplo, caberiam nessa definição as milícias e os “partidos” como o PCC. Restaria, ainda, a questão de pensar se a violência, como a ideologia, seria trans-histórica se definida nesses marcos. Dessa forma, inverte-se a relação e se pensa a dialética violência/ideologia a partir de um conceito de violência, o que aumenta a potencialidade das determinações.

Essa elaboração nos dá o instrumental conceitual para pensar a periferia do capitalismo, em que se localiza o Brasil. Aqui, assim como nos países do centro do capitalismo, há necessidade de se naturalizar a violência da produção a partir de sua relação dialética com a reprodução na circulação. No entanto, isto não é suficiente. Há, na própria circulação, isto é, na esfera da reprodução, outra violência concomitante que não pode ser pensada fora da lógica da produção, que é sempre sobredeterminante. Neste contexto, o aumento da perspectiva dos aparelhos repressivos para entidades da sociedade civil retira o aspecto ideológico que informa a opção apenas pelo público e estende o campo da violência para o interior do aparelho de estado, seja ele repressivo ou ideológico. Isso faz com que a violência ocorrida na circulação não seja tida como contingencial, mas relacional com a produção. E, logo, aparatos como milícias e PCC não seriam considerados como atrelados a aspectos de uma acumulação primitiva concomitante – chamada por autores como David Harvey de acumulação por espoliação (HARVEY, 2004: 115-148) –, mas como elementos indispensáveis à acumulação tipicamente capitalista em países periféricos como o Brasil.

Nesse contexto, o processo passa a ser circular, com a seguinte amplitude: Produção (violência) – Circulação (ideologia/violência) – Produção (violência). Os aparelhos de Estado repressivos e ideológicos passam a ser lugares de trocas de experiência, entre si, das violências e ideologias reciprocamente realizadas.

Assim, nos países do centro do capitalismo, a violência, no processo de reprodução, se realiza com menor mediação da ideologia em seu interior do que nos países da periferia do capitalismo. Nestas condições, em países da periferia como o Brasil, ao lado da violência monopolizada pelo Estado, como dado do aparelho repressivo, convive a violência autorizada a aparelhos não mediados pela ideologia, mas que, em última instância, preservam e reproduzem a ideologia burguesa. Passa a existir, diante do excesso de violência, um reforço da ideologia, que passa a permear de forma mais intensa as diversas instâncias. Por exemplo, a instância religiosa passa a ser mais meritocrática do que espiritual. As instâncias circulam numa relação de menor autonomia do que nos países do centro do capitalismo. Veja-se como exemplo, no caso brasileiro, a íntima relação construída entre a reforma trabalhista, o discurso empreendedor e a religião, especialmente as denominações neopentecostais.

Aqui assume papel fundamental o direito penal.

Em países da periferia, pela força maior da violência, há uma necessidade de maior fortalecimento da ideologia, mas o interessante é que a isso não corresponde uma diminuição da violência, que fica também “fortíssima”. Logo, há, nos países da periferia, a necessidade de uma violência forte e de uma ideologia forte, ambas mais fortes do que as do centro do capitalismo, o que é paradoxal, já que com o aumento da força do aparelhamento ideológico, aparentemente, o aparelhamento repressivo deveria diminuir a sua incidência. Como isso não é o que acontece, fica reforçada a impressão de que estaria correta a nova percepção, sugerida acima, do Estado a partir da violência, dos limites da ideologia, e não o contrário: da ideologia para a violência.

Nesse último caso, a violência fortalecida na circulação, que é o espaço da reprodução, é encampada por grupos da sociedade civil – ou do seu avesso, a sociedade incivil dos exterminadores da população negra – e por grupos do Estado – o Estado a serviço do extermínio da população negra. Há, por incrível que pareça, um alargamento do conceito também dos aparelhos repressivos de Estado, que passam a se estender também à sociedade civil, ameaçando o monopólio ideológico da violência que seria anteparo do aparato público repressivo de Estado. Há uma extensão da lógica dos aparelhos ideológicos para os aparelhos repressivos. E isso passa a tensionar a própria figura do sujeito de direito, que é submetido a uma aparente contradição, já que o quadro esquemático de sua universalização fica mais constantemente ameaçado. O sujeito de direito não deixa de buscar a sua universalização, mas tem que conviver com a violência como elemento intrínseco não só da produção, mas também da circulação.

Nesse quadro, na circulação, o direito penal, sem perder seu caráter ideológico, é, em países da periferia, o lugar por excelência da violência, enquanto o direito social é o lugar por excelência da ideologia, formando, pela sua oposição extrema, o grande par dialético da forma jurídica em países como o Brasil. O mais lapidar exemplo pode ser colhido no fenômeno da greve, em sua passagem de delito a direito: seu controle precípuo deixa de ser feito pela repressão estatal violenta para ser feito pela contratualização ideológica.

Direitos sociais e direito penal funcionam, no plano da reprodução, como “elementos de medição” da relação entre ideologia e violência – não no plano da produção, que é o reino da violência por excelência, mas da reprodução. São, enfim, um par dialético que corresponde à relação entre violência e ideologia: direito sociais e direito penal, que podem ser pensados a partir de contradições determinadas internas e relacionais.

Esta análise a partir da relação entre direitos sociais, com destaque para o direito do trabalho e previdenciário, e o direito penal parece ser fundamental para a compreensão do movimento entre violência e ideologia a partir do ângulo de observação jurídico. No entanto, o mais importante nesse processo é a constatação de que, numa fase mais adiantada, o direito social vira o laboratório do direito penal no processo de conformação da forma jurídica. Com isso, pode-se obter outro dado fundamental: a noção de aparelho experimental de Estado em relação a outro aparelho de Estado.

Em outras palavras, nesse processo, um aparelho ideológico estaria passando por experimentações para ter a sua nova lógica ali testada transportada para outro aparelho, seja ele ideológico ou de índole repressiva – isto é, tanto na perspectiva do aparelho repressivo, quanto do ideológico. Os aparelhos vão, sucessivamente, segundo as suas especificidades, se acomodando ao molde da forma jurídica. Este foi o papel do direito do trabalho e do direito previdenciário, com as suas reformas flexibilizatórias: servir de aparelho experimental de Estado. O dado mais importante desta conformação, portanto, é a noção de aparelho experimental de Estado em relação a outro aparelho de Estado. Aqui, direito do trabalho e direito previdenciário, de um lado, e direito penal, de outro, estão a serviço de aparelhos distintos, um mais ideológico e outro mais repressivo.

O direito do trabalho experimentou primeiro a flexibilização, assim como o direito previdenciário. E depois o direito penal também passa a migrar de um sistema rígido de legalidade estrita para a dinâmica flexível dos princípios.

O direito do trabalho e o direito previdenciário foram experimentais, primeiro, pelo seu caráter mais imediatamente próximo da classe trabalhadora e com apelo mais imediatamente “ideológico” na perspectiva de ocultar a violência da produção. Este papel de ocultamento da violência da esfera da produção foi desempenhado, já desde a formação destes específicos ramos do direito, pelo princípio protetor, no direito do trabalho, e pelo princípio da solidariedade, no direito da seguridade social, vistos tradicionalmente como vetores positivos para a organização da classe trabalhadora inerentes a estes ramos do direito. Assim, o direito do trabalho e o direito previdenciário eram os melhores lugares para a experimentação da lógica – ideológica – dos princípios.

Exemplificativamente, cumpre observar o percurso do princípio protetor do trabalhador no direito do trabalho. O princípio protetor se apresentava como um princípio mas, a rigor, não ostentava tal estrutura, funcionando como um vetor de interpretação, em um momento histórico em que não havia ainda um prestígio para a lógica da dignidade da pessoa humana como vetor de interpretação, quando do início do direito do trabalho. O processo de flexibilização ganha ainda mais força quando a dignidade da pessoa humana quase que substitui o princípio protetor como vetor de interpretação e o princípio protetor vira princípio e passa a ser cotejado, a partir do vetor dignidade. Tudo temperado pelo “princípio da flexibilização”.

Daí tornou-se possível o caminho do direito do trabalho na passagem da organização rígida para a organização flexível da venda da força de trabalho no Brasil. O direito do trabalho continha em si o seu próprio veneno. O processo foi finalizado com a plenitude da autonomia privada individual e coletiva. Aqui, o percurso pachukaniano se completa com o retorno de tudo ao direito privado.

No direito previdenciário, o mesmo se deu com os seus princípios informadores, assumindo importância fundamental o princípio da filiação obrigatória[xiii], o da solidariedade e o do tratamento indiferenciado dos segurados.

O princípio da filiação obrigatória, embora assim denominado, é uma regra. O princípio da solidariedade, que deveria ter sido um modulador, acabou pela prática teórica do direito previdenciário transformando-se também em regra de custeio, destinado a privar os segurados dos direitos inerentes ao sinalagma contido na relação contributiva previdenciária. Por fim, o princípio do tratamento indiferenciado dos segurados, talvez o mais próximo do modelo básico da forma jurídica, não passava de uma extensão do princípio da igualdade para o direito previdenciário em especial.

O “princípio” que tomou o lugar disto tudo, da mesma forma que ocorreu com o “princípio/modulador de interpretação” da flexibilização no direito do trabalho, foi o princípio do equilíbrio atuarial introduzido pela Emenda Constitucional nº 20/98.

Consolidadas essas transformações, foi possível assistir processos homólogos no direito penal. No direito penal, o que desempenhava o papel de vetor de interpretação era a presunção de inocência. Adotando o mesmo percurso flexibilizatório já experimentado e vitorioso no direito do trabalho, o direito penal passa a se submeter à mesma dinâmica.

No lugar da presunção de inocência, a partir de uma noção “coletiva” de dignidade da pessoa humana enquanto vetor, o conteúdo conhecido como combate à corrupção passaria a ser o vetor de interpretação do direito penal. Com isto, teríamos o sentido da importação da solução dada no direito do trabalho para o direito penal. Por exemplo, a presunção da inocência deixa de ser vetor de interpretação e passa a se submeter, como um mero princípio, ao cotejo com os demais. Isso pode ser facilmente observado na possibilidade da mudança da lógica da prisão apenas após o trânsito em julgado ou das hipóteses mais invasivas na investigação penal em vista da diminuição da observância do devido processo legal, para ficar em poucos exemplos.

Assim, na conformação contemporânea do capital, temos que, para os países centrais do capitalismo, a relação entre violência fraca e ideologia é preservada, enquanto que para os países periféricos, a violência é aumentada nos aparelhos repressivos, que já estão estendidos na sua conformação, não se restringindo ao público, a partir das experiências da revisão das determinações concernentes à ideologia nos aparelhos ideológicos. Em outras palavras, uma nova determinação da mesma ideologia que prescinde dos direitos sociais e fica mais individualista passa a ser lugar de experimento, como sua antítese, para uma diminuição das garantias individuais no direito penal.

Os aparelhos participam de um processo de troca de experiências. O “direito social”, com destaque para o direito do trabalho, vira “direito individual”, e o direito tipicamente centrado na proteção liberal do indivíduo, que é o direito penal, vira “direito social”, com a defesa da sociedade contra a corrupção. As coisas não são o que são, constituindo-se ambas em uma ideologia que, para ocultar a violência na produção, precisa ocultar, ao mesmo tempo em que participa de sua construção, uma violência forte na circulação.

Aceitando o risco da eventual acusação de anacronismo, parte deste debate sobre a maleabilidade dos princípios já se encontrava presente, guardadas as proporções e observadas as limitações do instante em que se realizou, em Pachukanis, especialmente em seus debates com Kelsen e com Hauriou. Em sua visão, o primeiro seria um representante do modelo rígido enquanto o segundo anteciparia as premissas de um modelo que tenderia para a flexibilidade. O primeiro seria o alter ego do modelo legalista e da pureza do direito, enquanto o segundo se debatia contra a pureza e sustentava a existência de uma necessidade de análise sociológica do direito – tanto que, especialmente em virtude de seu livro, escrito com George Rennard, sobre o institucionalismo, é tido como o “pai da sociologia do direito”.

Em Kelsen, Pachukanis consegue antever como a teoria pura conduz, em última análise, àquilo que refuta: o direito natural. Em Hauriou, Pachukanis percebe a existência do método marxista como se lido “às avessas” a serviço da classe burguesa. Hauriou defende que cada trabalhador é, na realidade, um realizador dos interesses da burguesia na perspectiva individual, e que, quando falhasse esta “ideologia” do individualismo e da individualidade, a força, ou seja, a violência a serviço da classe burguesa, com seu aparato militar, não falharia.

Conclusão

Em tempos sombrios como os atuais, resta a certeza de que a aposta nas incertezas é extremamente cara ao capitalismo. Direito sociais sofrem mutações para se adequar ao processo de flexibilização de compra e venda da força de trabalho. Dissipam-se. O impacto é a migração de sua análise para os postulados típicos da autonomia privada, fazendo com que o suposto interesse público ou social na defesa da classe trabalhadora revele o que ele efetivamente é: uma promessa vazia. Trabalhadores e trabalhadoras como Crusoés em suas ilhas, abandonados à própria sorte: eis o sonho do capitalismo. A história, no entanto, será testemunha, verdugo e juiz na resolução do dilema posto: por quanto tempo a classe trabalhadora se submeterá a tamanha violência?

*Marcus Orione é professor do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

*Flávio Roberto Batista é professor do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

Referências

ALTHUSSER, Louis. Posições I. Rio de Janeiro: Graal, 1978.

ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado (Notas para uma investigação). In: ZIZEK, Slavoj (org.). Um mapa da ideologia. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.

BATISTA. Flávio Roberto. O conceito de ideologia jurídica em Teoria geral do direito e marxismo: uma crítica a partir da perspectiva da materialidade das ideologias. Verinotio, v. X, n. 19, p. 91-105, 2014.

EDELMAN, Bernard. O direito captado pela fotografia. Coimbra: Centelha, 1976.

HARVEY, David. O novo imperialismo. São Paulo: Loyola, 2004.

HOLLOWAY, John. O Estado e a luta cotidiana. Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, vol.10, n. 2, 2019, p.1461-1499.

MARX, Karl. Crítica da filosofia do direito de Hegel. São Paulo: Boitempo, 2010.

MARX, Karl. A guerra civil na França. São Paulo: Boitempo, 2011.

MARX, Karl. O Capital. V. 1. São Paulo: Boitempo: 2013.

NAVES, Márcio Bilharinho. Marxismo e direito: um estudo sobre Pachukanis. São Paulo: Boitempo, 2008.

ORIONE, Marcus. Às margens do Sena: por uma teoria da história da classe trabalhadora. In: BATISTA, Flávio Roberto; MARTINS, Carla Benitez, SEFERIAN, Gustavo. Comuna de Paris, Estado e Direito. Belo Horizonte: RTM, 2021. p. 113-132.

ORIONE, Marcus. Subsunção hiper-real do trabalho ao capital e estado – o caso da Justiça do trabalho brasileira. Revista LTr, São Paulo, v. 5, ano 85, maio 2021, p. 522-530

PACHUKANIS, Evgeni. A teoria geral do direito e o marxismo e ensaios escolhidos (1921-1929). São Paulo: Sundermann, 2017.

SILVA, Júlia Lenzi. Para uma crítica além da universalidade: forma jurídica e previdência social no Brasil. Tese (doutorado). São Paulo: USP, 2019.

Notas

[i] John Holloway, ainda em sua fase mais radical, fez crítica a processos semelhantes a este que em tudo se aplica às tentativas ao socialismo jurídico de resistir juridicamente aos ataques aos direitos sociais: “A tarefa, portanto, não é trabalhar por meio das formas burguesas para ganhar posições de ‘poder’ e ‘influência’ (a ilusão desesperançosa e destrutiva do Eurocomunismo), mas trabalhar contra estas formas, desenvolver por meio da prática material formas de contra-organização, formas de organização que expressem e consolidem a unidade subjacente da resistência à opressão de classe, formas de organização que estejam em oposição à formas fetichizadas e fetichizantes da ‘política’ e ‘economia’ burguesas. O que é a revolução senão o processo de enfraquecimento e em última instância de ruptura com as formas burguesas de intercâmbio, um processo de destruição diária das formas burguesas como um prelúdio necessário para o declínio final que colocará uma base radicalmente nova para a luta? Imaginar que se pode enfraquecer as velhas formas de intercâmbio trabalhando por meio delas não faz sentido” (HOLLOWAY, 2019: 1496).

[ii] O clássico estudo de Márcio Naves (2008) sobre Pachukanis, acompanhado de outros textos seus de menores proporções, tornou-se referência incontornável na leitura do autor e baliza, desde então, o tratamento recebido por sua obra no Brasil.

[iii] Aqui será usada a tradução brasileira publicada em coletânea organizada por Zizek (1996).

[iv] “Quando, ao falarmos da metáfora do edifício ou da ‘teoria’ marxista do Eatado, afirmamos que essas são concepções ou representações descritivas de seus objetos, não tivemos maiores motivações críticas. Ao contrário, temos todas as razões para crer que as grandes descobertas científicas passam inevitavelmente por uma fase que chamaremos de ‘teoria’ descritiva. Essa é a primeira fase de qualquer teoria, ao menos no domínio de que tratamos (o da ciência das formações sociais). Como tal, podemos – e, em minha opinião, devemos – encarar essa fase como sendo transitória, necessária ao desenvolvimento da teoria” (ALTHUSSER, 1996: 111-112).

[v]“Para fazer progredir a teoria do Estado, é indispensável levar em conta não apenas a distinção entre poder estatal e Aparelho de Estado, mas também uma outra realidade que está claramente ao lado do Aparelho (Repressivo) de Estado, mas não se confunde com ele. Designarei essa realidade por seu conceito: os Aparelhos Ideológicos de Estado” (ALTHUSSER, 1996: 114).

[vi]“O que distingue os AIEs do Aparelho (Repressivo) de Estado é a seguinte diferença fundamental: o Aparelho Repressivo de Estado funciona ‘pela violência’, ao passo que os Aparelhos Ideológicos de Estado funcionam ‘pela ideologia’” (ALTHUSSER, 1996: 115).

[vii] Althusser aponta essa indissociabilidade de forma bastante peremptória, atribuindo-a a própria condição de possibilidade da existência da ideologia: “E formularemos prontamente duas teses conjuntas: 1. Não existe prática, a não ser através de uma ideologia e dentro dela; 2. Não existe ideologia, exceto pelo sujeito e para sujeitos. Agora, podemos chegar à nossa tese central. A ideologia interpela os indivíduos como sujeitos” (ALTHUSSER, 1996: 131).

[viii] Não à toa, o tratamento da dicotomia entre sociedade civil e Estado é abundante na juventude de Marx, na qual, segundo Althusser, ele não havia ainda abandonado a problemática hegeliana, aparecendo especialmente em sua Crítica da filosofia do direito de Hegel, que é aberta com uma longa discussão sobre o tema (MARX, 2010: 27-32). Como mais um reforço à argumentação althusseriana, o termo “sociedade civil” praticamente desaparece de sua obra após A ideologia alemã.

[ix] A referência mais citada a esse respeito está na obra A guerra civil na França, em que Marx examina o processo histórico da Comuna de Paris: “No mesmo passo em que o progresso da moderna indústria desenvolvia, ampliava e intensificava o antagonismo de classe entre o capital e o trabalho, o poder do Estado foi assumindo cada vez mais o caráter de poder nacional do capital sobre o trabalho, de uma força pública organizada para a escravização social, de uma máquina do despotismo de classe” (MARX, 2011:55).

[x] “A organização do processo capitalista de produção desenvolvido quebra toda a resistência; a constante geração de uma superpopulação relativa mantém a lei da oferta e da demanda de trabalho, e, portanto, o salário, nos trilhos convenientes às necessidades de valorização do capital; a coerção muda exercida pelas relações econômicas sela o domínio do capitalista sobre o trabalhador. A violência extraeconômica, direta, continua, é claro, a ser empregada, mas apenas excepcionalmente. Para o curso usual das coisas, é possível confiar o trabalhador às ‘leis naturais da produção’, isto é, à dependência em que ele mesmo se encontra em relação ao capital, dependência que tem origem nas próprias condições de produção e que por elas é garantida e perpetuada” (MARX, 2013: 808-809).

[xi] Coube a Edelman o mérito de relacionar, pela primeira vez, a crítica pachukaniana do direito à teoria althusseriana da ideologia. Daí sua centralidade nesta argumentação.

[xii] Althusser também sustentou esta ideia em outro texto: “Para que haja classes numa ‘sociedade’, é preciso que a sociedade seja dividida em classes; essa divisão não se faz postfestum, é a exploração de uma classe por outra e, portanto, a luta de classes que constitui a divisão em classes. Pois a exploração já é luta de classes” (ALTHUSSER, 1978: 27).

[xiii] Ver, a esse respeito, o fundamental trabalho de Júlia Lenzi Silva (2019: 177-183).