Por Alexandre Ganan de Brites Figueiredo*

Bolsonaro esteve na China desdizendo tudo o que havia dito sobre aquele país. Agora, ao contrário de sua retórica anterior, sorriu visitando a Grande Muralha e disse que seu governo deseja estreitar os laços com os chineses. A questão que aparentemente lhe perturbava – nas suas palavras, “a China não quer comprar do Brasil, quer comprar o Brasil” – não deu lugar a um “Wǒ ài nǐ, Xi Jinping” como o mesmo efusivo “I love you” dirigido a Trump, mas constituiu uma mudança de rota.

Agora, Bolsonaro expressa seu desejo de ter mais empresas chinesas atuando no Brasil, convidadas, inclusive, para participar dos leilões do pré-sal. Bolsonaro também quer mais chineses no país, com a liberação da exigência do visto de ingresso, sem reciprocidade, aliás, tal qual o tratamento já dispensado aos norte-americanos (muito embora o Itamaraty já tenha se apressado para desmentir a promessa do presidente).

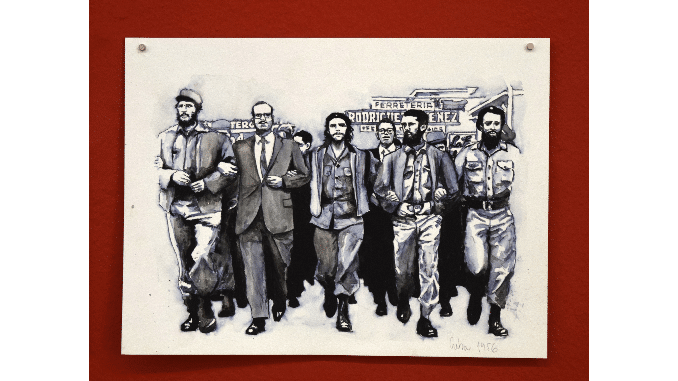

Além disso, oito acordos foram assinados no último dia 25, versando sobre agropecuária, infraestrutura, energia e educação. Ao caminhar sob as bandeiras vermelhas diante do Congresso do Povo, ladeado pelo mausoléu de Mao Zedong e pelo pórtico de entrada da Cidade Proibida, de onde o líder do Partido Comunista e comandante do Exército de Libertação anunciou, há 70 anos, a fundação da República Popular, Bolsonaro conseguiu um momento raro de contenção para dizer que comércio é comércio e que “política se discute ponto a ponto”. Até o ímpeto inicial da primeira resposta às boas-vindas que recebia – “estou num país capitalista” – já havia ficado para trás.

Para além das idas e vindas de um governo errático que se pretende a encarnação do ideal cruzadístico em pleno século XXI, essas contradições expressam, num grau extremado, a dificuldade que existe no mundo dito “ocidental” para compreender a China e lidar com o fato de sua impressionante ascensão, o que colabora para uma interessada fábrica de desconfianças.

Afinal, o desenvolvimento chinês das últimas décadas não tem precedentes na história humana. Em pouquíssimo tempo, uma economia colonial, retalhada violentamente entre potências invasoras e, ainda, saindo de uma guerra de libertação, conseguiu alçar-se à condição de maior economia do planeta (ou segunda maior, a depender do índice que se use). Mais que isso, a ascensão chinesa é também a responsável pela retirada da condição de pobreza de 750 milhões de pessoas. Como diversos pesquisadores atestam, a China é o país que mais contribui para a ampliação de uma “classe média” no mundo. Ou seja, a despeito de quaisquer reservas que sejam feitas, o crescimento econômico excepcional se deu conjuntamente com a efetiva melhoria da qualidade de vida da população.

Diante disso, há, para nós países em desenvolvimento. uma constatação e duas perguntas. (a) a pobreza e a condição periférica não são produtos de um destino imutável; (b) sendo assim, como a China conseguiu? e (c) temos algo a temer? Há, efetivamente, um enigma chinês?

O historiador Stephen Haw escreveu que o pesquisador que passa uma semana na China consegue produzir um livro sobre o país. Já aqueles que permanecem por um mês, preparam um artigo… Por sua vez, os que ficam mais tempo, são incapazes de escrever qualquer coisa a respeito [1]. A anedota ilustra a dificuldade para se pensar, desde os nossos paradigmas “ocidentais”, sobre as questões colocadas pelo fato histórico da chegada da China ao centro do tabuleiro mundial. Mesmo que passem a se difundir pelo mundo mais centros de pesquisa voltados para esse objeto de estudo, se manifestam ainda correntes obtusas, eivadas de preconceitos que impedem, inclusive, a observação da ética que se espera de um esforço crítico e científico.

As visões construídas sobre a China desde nosso quadrante do hemisfério são, por si sós, um objeto de estudo. Aliás, ensinam mais sobre nós do que sobre a China. As mutações das imagens construídas e difundidas pelos meios de comunicação ocidentais, ecoando interesses nada acadêmicos, ilustram o cinismo com que o “Ocidente” apresenta o gigante asiático. Para mencionar apenas o exemplo mais recente, na década de 1970 toda a imagem do “país inimigo” divulgada desde Washington foi repentinamente substituída pelo de país amigo, em uma operação diplomática ousada que se iniciou com a visita de Richard Nixon a Mao. O arquiteto dessa operação pelo lado norte-americano escreveu uma obra a respeito e deixou explícito o quanto se tratou de, deliberadamente, produzir uma nova apresentação da China para o Ocidente, adequada à redefinição dos interesses norte-americanos [2].

Hoje, outra produção de imagens, sob a responsabilidade dos EUA, apresenta os chineses como um perigo. Nessa nova retórica, que emoldura a guerra comercial conclamada por Trump, uma curiosa projeção afirma que as empresas chinesas de tecnologia praticarão espionagem, que suas forças armadas serão utilizadas para oprimir outros Estados, que seus interesses comerciais são nocivos ao resto do mundo… E, de novo, muitos repetem essas peças de marketing político.

Erramos quando procuramos as respostas para o “enigma chinês” a partir dessas referências. Além disso, a dificuldade que temos se evidencia quando vemos o pequeno número de “ocidentais”, mesmo na academia, que se dedicam ao aprendizado da história chinesa e do idioma mandarim. Mesmo hoje, diante da expansão econômica e das questões teóricas que a China traz aos especialistas das mais diversas áreas, a verdade é que pouco sabemos sobre o chineses a partir deles próprios. É esse fosso epistemológico que contribui para a preservação de preconceitos e visões distorcidas.

Tendo ciência disso, há uma razão objetiva para se temer a China?

Para responder a isso, Pequim publicou, no esteio da comemoração pelos 70 de fundação da República Popular, um “livro branco” de sua política externa intitulado “A China e o Mundo na Nova Era”. Nele, se recusa o hegemonismo e se afirma que imaginar o crescimento chinês como uma ameaça é medir a tradição milenar daquele país pela régua do “Ocidente”. Ou, nas palavras do documento, é fruto de “um desequilíbrio psicológico causado pela perspectiva de queda do poder e distorções deliberadas por interesses”. O modelo de desenvolvimento chinês foi construído passo a passo, sentindo as pedras do rio, e foi bem sucedido também por não ter emulado as experiências do imperialismo e do colonialismo.

A certa altura, o texto explicita: “a partir de meados do século XIX, a China foi explorada pelas potências ocidentais e ficou marcada por lembranças indeléveis do sofrimento causado pela guerra e pela instabilidade. Jamais imporá a outras nações o mesmo sofrimento”. Assim, em um momento em que desde os EUA partem questionamentos ao multilateralismo e às organizações internacionais, a China surge como a voz em defesa do direito internacional e de suas instituições. O documento pede o cumprimento integral da Carta das Nações e diz que as injustiças do mundo ocorrem não porque a ONU e sua Carta estejam obsoletas, mas sim porque os princípios ali contidos não são respeitados.

Ora, ninguém menos que Henry Kissinger disse que a chave para a compreensão do século XXI não está em como a China se comportará na condição de potência, mas sim como os EUA lidarão com a ascensão da China [3]. Trata-se da muito citada armadilha de Tucídides, segundo a qual nenhuma potência ascende em um sistema internacional sem deslocar outra, que responde quase sempre com a guerra. Se há algo a se temer, não é o crescimento econômico chinês e a intensificação de sua abertura para o mundo, mas sim a reação de Washington.

A Guerra do Afeganistão, que colocou um enclave militar norte-americano no coração da Ásia, as provocações em torno do Mar da China, a recente guerra comercial conduzida pelo governo Trump, o cerco ilegal à Huawei e, consequentemente, à tecnologia 5G chinesa, são demonstrações de que a instabilidade do mundo não tem origem em Pequim.

Por isso, nem Bolsonaro parece levar de fato a sério a ressuscitada tese da “ameaça chinesa”. A rigor, o Brasil deve conhecer cada vez mais profundamente a China porque tem muito a ganhar com ela, e não apenas economicamente. Hoje, vivemos um contexto internacional no qual as pretensões hegemônicas e expansionistas de fato ameaçam a paz internacional e a autodeterminação dos povos. Contudo, elas não vêm da China. Pelo contrário, sua presença no cenário, como uma potência segura de si mesma, pacífica e colaborativa apresenta um novo parâmetro para as relações entre Estados e um contrapeso ao poder do norte desde o sul global.

*Alexandre Ganan de Brites Figueiredo, doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina (PROLAM-USP), é autor, entre outros livros, de Bolívar: fundações e trajetórias da integração latino-americana (Annablume, 2017).

Notas

[1] Stephen G. Haw. História da China. Lisboa, Tinta da China, 2008, p. 15-16.

[2] Henry Kissinger. Sobre a China. Rio de Janeiro, Objetiva, 2011.

[3] Henry Kissinger, Niall Fergunson, Fared Zakaria, David Li. O século XXI pertence à China? São Paulo, Elsevier, 2012, p. 28.