Por RAFAEL R. IORIS*

O andamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e nos EUA

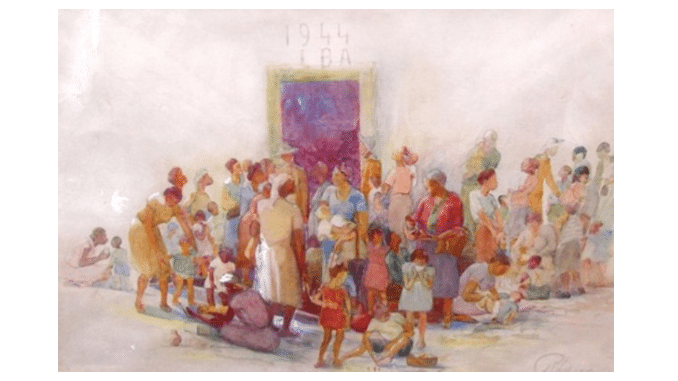

A nova versão de coronavírus (Covid-19), que vem se disseminando ao redor do mundo nos últimos meses, tem forçado novos arranjos produtivos, políticos e culturais como talvez somente tenha ocorrido ao final da Segunda Guerra Mundial. Cadeias produtivas globais foram suspensas, rotinas de trabalho e ensino tiveram de ser rapidamente reinventadas, medidas de ajuda econômica por meio de gastos públicos assumiram nova relevância na agenda parlamentar da maioria dos países, e o próprio convívio social e mesmo familiar teve que se reorganizar como talvez somente tenha ocorrido quando da ocorrência da chamada Gripe Espanhola há cerca de cem anos.

Vírus de altíssima e traiçoeira transmissibilidade, o Covid-19 teve como meio inicial de propagação viajantes de maior pode aquisitivo, cujas visitas internacionais, especialmente ‘a China, permitiram a rápida expansão da contaminação em níveis globais nunca antes vistos. Mas se no início, especialmente no Brasil, os primeiros infectados e vítimas foram pessoas das classes médias altas, que voltavam de viagens ‘a Europa e se congregavam em casamentos cinematográficos em recantos turísticos exclusivos, foram seus serviçais que rapidamente passaram a aumentar as cifras de mortos da nova pandemia.

Agregando infâmia ‘a tragédia, nos EUA e no Brasil, dois dos maiores países do mundo, a expansão do Covid-19 tem se definido por desmandos administrativos, narrativas negacionistas e conspiratórias disseminadas por apoiadores dos grupos neofascistas no poder e, por fim, pelas profundas desigualdades sócio-econômicas e raciais de cada nação. Os Estados Unidos tem hoje um quarto do números de casos do mundo (apesar de ter somente 5% da população mundial), assim como o maior número de mortes ligadas ao novo vírus: mais de 150 mil vítimas, três vezes mais do que o país perdeu ao longo dos 10 anos da Guerra do Vietnam, conflito que tanto marcou a história recente daquela nação. Na inglória segunda posição, a terra brasilis já perdeu mais de 80 mil pessoas por uma doença que, apesar de ser grave, certamente não precisava ter adquirido tal magnitude.

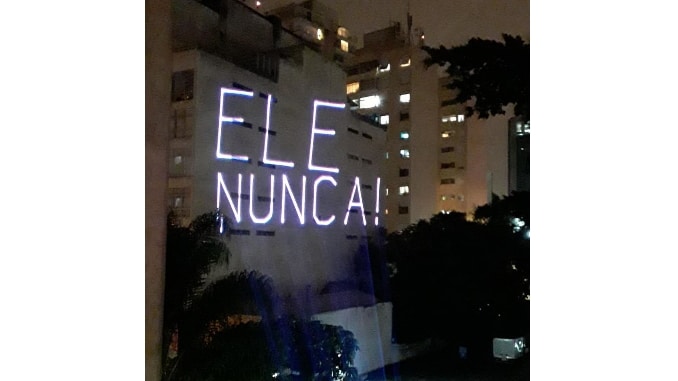

Inicialmente, os principais líderes de cada sociedade ou negaram a própria existência do novo vírus ou sistematicamente minimizaram a sua gravidade, signalizando, inclusive, para uma rápida resolução do problema por meio de remédios milagrosos, e atacando os que defendiam a necessidade de uma política firme de isolamento social amplo. “Precisamos liberar os estados”, afirmou Trump. “Não podemos suportar o confinamento”, disse repetidas vezes, Bolsonaro.E assim, com políticas descentralizadas e não efetivas de contenção do contágio, as mortes seguem aumentando em trajetórias paralelas que talvez ainda nem tenham assumido sua pior face.Mas certamente sabendo, no seu íntimo, que a pandemia não irá se resolver de maneira tão negligente e ideologicamente definida, por que teriam esses líderes insitido em manter tais posturas?

Para além da conhecida falta de sensibilidade humana dos dois presidentes, é certo que tanto um como o outro entendeu que, ainda que enormes, os números de mortes seriam aceitáveis e mesmo desprezados em meio ‘as disputas ideológicas em curso em cada país. E ainda que Trump tenha perdido apoio, entre outras razões, dada a incompetência que vem pautado as ações do governo federal dos EUA frente a pandemia, é de difícil compreensão que mais de um terço do eleitorado norte-americano ainda o apoie, em muitos casos de maneira entusiasmada. Da mesma forma, Bolsonaro, quem apresentou um comportamento ainda mais irresponsável e teatralmente macabro frente à pandemia (indo abraçar apoiadores em manifestações públicas, por exemplo) parece, ele também, dispor de importantes margens de apoio popular. Como entender tão trágicos cenários?

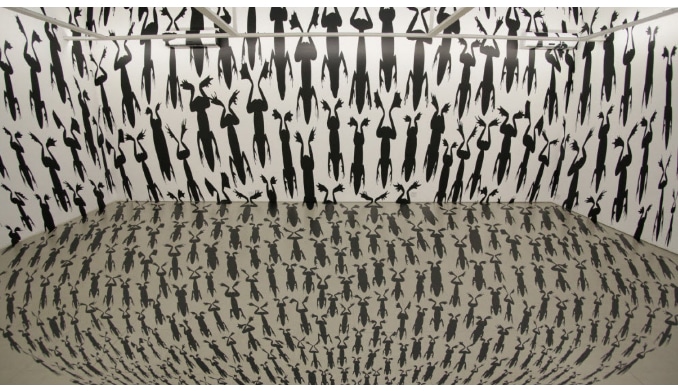

Ainda que toda forma de essencialismo deva ser evitada, parece claro que nenhuma sociedade vive impunemente séculos de tratamento desigual e opressivo da maioria ou, pelo menos, de significativas parcelas da sua população, na maior parte do tempo por meio de massacres, genocídios e especialmente, de maneira mais continuada, múltiplos sistemas de escravidão desenvolvimento ao longo do tempo.

Uma vez que a um grupo específico tenha sido dada, de diferentes maneiras, em especial, pela experiência colonial, uma posição de privilégio socio-econômico, político e cultural, todo um processo sofisticado e consistente de desumanização das parcelas populacionais excluídas é posto em prática.E embora as formas mais evidentes de tais mecanismos de exclusão estejam hoje em desuso, pelo menos na maioria dos casos, as sensibilidades (ou talvez, insensibilidades) que as mantêm, em especial o racismo, cultivadas ao longo de décadas, não são tão rapidamente eliminadas.E assim, é fato que mortes de pessoas negras ou parda no Brasil, assim como nos EUA, não tem o mesmo valor do que as perdas de vidas de pessoas brancas.

Se assim não fosse, como explicar que enquanto negros e pardos tendem a morrer em mais da metade dos casos de contaminação pelo Covid-19, um terço das pessoas brancas sofrem o mesmo destino no Brasil. E se agregarmos escolaridade ‘a comparação, o contraste é ainda mais dramático uma vez que pessoas negras ou pardas sem escolaridade morrem em mais de 80% dos casos de contágio, ao passo que entre brancos com nível superior, a taxa de mortalidade é de menos de 20% dos casos. Nos EUA, tais comparações não são muito diferentes, já que negros tem duas vezes mais chances de morrer pela contaminação do Covid-19 do que pessoas brancas.[1]

O que vivemos pois é um quadro onde, não obstante a exposição midiática diária do sofrimento de inúmeras vítimas e suas famílias, o que se tem experimentado, tanto nos EUA como no Brasil, é um processo de normalização gradativa de uma barbárie em curso. Números de mortes, apesar de obscenos, acabam sendo desumanizados, tornando-se estatísticas frias de uma tragédia humana que, apesar de proporções bíblicas, não mais choca,nem mobiliza quase ninguém.

Reverter esse quadro mórbido requer, em primeiro lugar, resgatar a noção fundamental da igualdade, em vida ou morte, de todos e de todas.Além disso, urge desconstruir a narrativa fatalista, cultivada pelos grupos no poder em cada país, de que esse cenário é inevitável e talvez mesmo passageiro.

Uma pandemia, por definição, é uma experiência de natureza coletiva. E embora ela não seja vivenciada de maneira democrática, não há como se minimizar seu impacto amplo a menos que haja uma visão de sociedade minimamente inclusiva, onde o comportamento coletivo ou nos engrandece, ou nos destrói de maneira definitiva.

*Rafael R. Ioris é professor da Universidade de Denver.

Nota

[1]https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/07/12/por-que-o-coronavirus-mata-mais-as-pessoas-negras-e-pobres-no-brasil-e-no-mundo.ghtml