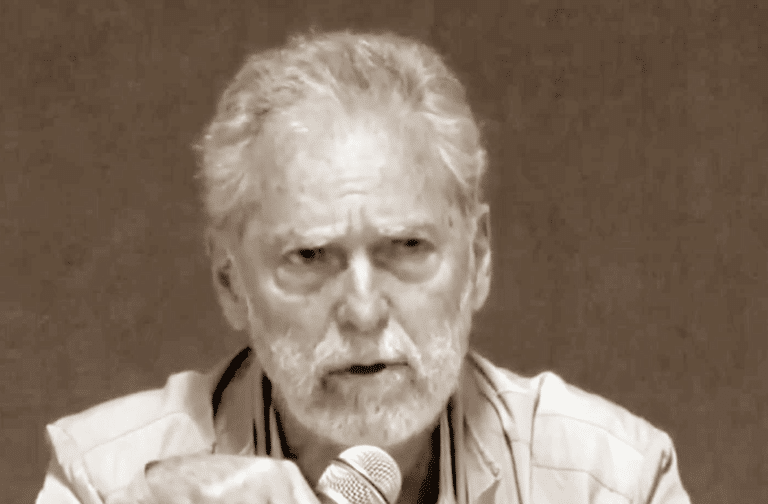

Por JOHN PILGER*

Pequim não quer guerra com ninguém, mas propagandistas ocidentais insistem em começar uma guerra com a China

Em 1935, o Congresso de Escritores Americanos foi realizado em Nova York, seguido por outro, dois anos depois. Durante o evento, apelou-se a “centenas de poetas, romancistas, dramaturgos, críticos, contistas e jornalistas” para discutissem o “rápido desmoronamento do capitalismo” e a possibilidade de outra guerra. Aconteceram, então, eventos elétricos que, segundo um relato noticiado, contaram com a presença de 3.500 pessoas.

Arthur Miller, Myra Page, Lillian Hellman, Dashiell Hammett alertaram que o fascismo estava crescendo, muitas vezes disfarçado e que, por isso, era de responsabilidade dos escritores e jornalistas falarem abertamente sobre a questão. Telegramas de apoio de Thomas Mann, John Steinbeck, Ernest Hemingway, C. Day Lewis, Upton Sinclair e Albert Einstein foram lidos.

A jornalista e romancista Martha Gellhorn defendeu os sem-abrigo e os desempregados, pois “todos nós estamos sob a sombra de um grande poder violento”. Martha, que se tornou uma amiga próxima, contou-me mais tarde: “a responsabilidade que senti como jornalista foi imensa. Eu tinha testemunhado as injustiças e o sofrimento causados pela Depressão e, ademais, eu sabia, todos sabíamos, o que estava por vir se os silêncios não fossem quebrados.”

As suas palavras ecoam pelos silêncios mantidos atualmente: são silêncios cheios de um consenso de propaganda que contamina quase tudo o que lemos, vemos e ouvimos. Vou dar um exemplo:

Em 7 de março, os dois jornais mais antigos da Austrália, o Sydney Morning Herald e o The Age, publicaram várias páginas sobre “a ameaça iminente” da China. Eles coloriram o Oceano Pacífico de vermelho. Os olhos chineses se mostravam marciais, em marcha constante e ameaçadores. Eis que o “perigo amarelo” estava prestes a cair como se estivesse sob o peso da gravidade.

Nenhuma razão lógica foi dada para um ataque da China à Austrália. Um “painel de especialistas” consultado não havia apresentado evidências críveis. No entanto, um deles, ex-diretor do Australian Strategic Policy Institute, uma frente do Departamento de Defesa em Camberra, do Pentágono em Washington, dos governos do Reino Unido, Japão e Taiwan e da indústria bélica do Ocidente, disse o seguinte: “Pequim pode atacar dentro de três anos” – alertou. “Não estamos prontos” – concluiu. Bilhões de dólares devem ser gastos em submarinos nucleares americanos, mas isso, ao que parece, não é suficiente. “As férias da Austrália em relação à história acabaram” – seja lá o que isso possa significar.

Não há nenhuma ameaça à Austrália – nenhuma. O longínquo país “sortudo” não tem inimigos, muito menos a China, seu maior parceiro comercial. No entanto, o ataque à China, que se baseia na longa história de racismo da Austrália em relação à Ásia, tornou-se uma espécie de esporte para os “especialistas” que assim se consideram como tais. O que os sino-australianos dizem e fazem sobre isso? Muitos estão confusos e com medo.

Os autores dessa peça grotesca que atende a um “assobio para cachorro”, ou seja, de obséquio ao poder americano são Peter Hartcher e Matthew Knott, ambos conhecidos como “repórteres de segurança nacional”. Lembro-me de Peter Hartcher com as suas brincadeiras pagas pelo governo israelense. O outro, Matthew Knott, é um porta-voz dos engravatados de Camberra. Nenhum dos dois jamais viu uma zona de guerra com os seus extremos de degradação e sofrimento humano.

Como é que se chegou a isto? Martha Gellhorn, se estivesse aqui diria: “onde se encontram as vozes que dizem não? Onde está a solidariedade?”

As vozes são ouvidas no samizdat [informes copiados e espalhados] originário deste site e de outros. Na literatura, nomes como John Steinbeck, Carson McCullers, George Orwell estão obsoletos. O pós-modernismo está no comando agora. O liberalismo subiu uma escada política. Outrora, uma sonolenta social-democracia, a Austrália promulgou agora uma teia de novas leis protegendo o poder secreto e autoritário, para impedir o direito de saber. Os delatores são bandidos, devem ser julgados em segredo. Uma lei especialmente sinistra proíbe a “interferência estrangeira” de quem trabalha para empresas estrangeiras. O que isso significa?

A democracia tonou-se nocional agora. Há uma elite corporativa todo-poderosa mesclada com o Estado que exige “identidade”. Os almirantes americanos recebem milhares de dólares por dia do contribuinte australiano por “conselhos”. Em todo o Ocidente, nossa imaginação política foi pacificada pela propaganda, foi distraída pelas intrigas de políticos corruptos tais como Johnson, Trump, Sleepy Joe ou ainda um Zelensky.

Nenhum congresso de escritores em 2023 está se preocupando com o “capitalismo em ruínas” e as provocações letais dos “nossos” líderes. O mais infame deles, Tony Blair, um criminoso prima facie sob o padrão de Nuremberg, é livre e rico. O jornalista Julian Assange, que ousou mostrar aos seus leitores aquilo que tinham o direito de saber, está em sua segunda década de encarceramento.

A ascensão do fascismo na Europa é incontroversa – ou seja, o “neonazismo” ou o “nacionalismo extremista”, como preferir. A Ucrânia tal como uma colmeia fascista da Europa moderna viu ressurgir o culto a Stepan Bandera, o apaixonado antissemita e assassino em massa que elogiou a “política judaica” de Hitler, que deixou 1,5 milhão de judeus ucranianos massacrados. “Vamos pôr as suas cabeças aos pés de Hitler”, proclamava um panfleto bandeirista, referindo-se aos judeus ucranianos.

Hoje, Stepan Bandera é adorado como herói no oeste da Ucrânia e dezenas de estátuas dele e de seus companheiros fascistas foram pagas pela União Europeia e pelos EUA, substituindo os monumentos culturais russos e outros que libertaram a Ucrânia dos nazistas originais.

Em 2014, neonazistas desempenharam um papel fundamental em um golpe americano contra o presidente eleito, Viktor Yanukovych, acusado de ser “pró-Moscou”. O regime golpista incluía proeminentes “nacionalistas extremistas” – todos eles nazistas consumados.

A princípio, isso foi amplamente noticiado pela BBC e pela mídia europeia e americana. Em 2019, a revista Time destacou as “milícias supremacistas brancas” ativas na Ucrânia. A NBC News noticiou: “O problema nazista da Ucrânia é real”. A imolação de sindicalistas em Odessa foi filmada e documentada.

Liderados pelo regimento Azov, cuja insígnia, o “Wolfsangel”, foi tornada infame pelas SS alemãs, os militares da Ucrânia invadiram a região oriental de Donbas, de língua russa. De acordo com as Nações Unidas, 14.000 pessoas foram mortas. Sete anos depois, com as conferências de paz de Minsk sabotadas pelo Ocidente, como confessou Ângela Merkel, o Exército russo invadiu a Ucrânia.

Esta versão dos acontecimentos não foi relatada no Ocidente. Pronunciá-lo é cair na armadilha de ser um “apologista de Putin”, independentemente se aquele que escreve isso (como eu) condenou a invasão russa. Entender a provocação extrema que representou para Moscou a criação na Ucrânia de uma fronteira armada pela OTAN, a mesma fronteira por onde Hitler invadiu a Rússia em 1946, é anátema.

Jornalistas que viajaram para o Donbas foram silenciados ou mesmo perseguidos em seu próprio país. O jornalista alemão Patrik Baab perdeu o emprego e uma jovem repórter freelancer alemã, Alina Lipp, teve sua conta bancária sequestrada.

Na Grã-Bretanha, o silêncio da inteligência liberal se deve à intimidação. Questões patrocinadas por certos Estados, como na Ucrânia e em Israel, devem ser evitadas se você quiser manter um emprego no campus ou um mandato de professor. O que aconteceu com Jeremy Corbyn, em 2019, repete-se em Israel quando opositores do apartheid israelense são casualmente difamados como antissemitas.

O professor David Miller, ironicamente a principal autoridade do país em propaganda moderna, foi demitido pela Universidade de Bristol por sugerir publicamente que os “ativos” de Israel na Grã-Bretanha e seu lobby político exerciam uma influência desproporcional em todo o mundo – um fato para o qual as evidências são volumosas.

A Universidade contratou uma agência líder para investigar o caso de forma independente. O seu relatório inocentou David Miller sobre a “importante questão da liberdade de expressão acadêmica” e considerou que “os comentários do professor David Miller não constituíam discurso ilegal”. No entanto, Bristol o demitiu. A mensagem é clara: não importa a indignação que cometa, Israel tem imunidade e seus críticos devem ser punidos.

Há alguns anos, Terry Eagleton, então professor de literatura inglesa na Universidade de Manchester, avaliou que “pela primeira vez em dois séculos, não há nenhum poeta, dramaturgo ou romancista britânico eminente preparado para questionar os fundamentos do modo de vida ocidental”.

Nenhum Shelley falou pelos pobres, nenhum Blake por sonhos utópicos, nenhum Byron condenou a corrupção da classe dominante, nenhum Thomas Carlyle e John Ruskin revelou o desastre moral do capitalismo. William Morris, Oscar Wilde, HG Wells, George Bernard Shaw não tem equivalentes hoje. Harold Pinter estava vivo então, “o último a levantar a voz” – escreveu Terry Eagleton.

De onde veio o pós-modernismo – a rejeição da política real e da dissidência autêntica? A publicação, em 1970, do best-seller de Charles Reich, The Greening of America, oferece uma pista. A América, então, estava em estado de convulsão; Nixon estava na Casa Branca, mas uma resistência civil, conhecida como “o movimento”, havia saído das margens da sociedade em meio a uma guerra que tocou quase todos. Em aliança com o movimento pelos direitos civis, esse “movimento” representou o mais sério desafio ao poder de Washington em um século.

Na capa do livro de Charles Reich estavam estas palavras: “Há uma revolução chegando. Não será como as revoluções do passado. Vai se originar com o indivíduo”.

Na época, eu era correspondente nos Estados Unidos e me lembro da elevação à condição de guru de Charles Reich, um jovem acadêmico de Yale. A New Yorker havia publicado sensacionalmente seu livro, cuja mensagem era que a “ação política e a apuração da verdade” dos anos 1960 haviam fracassado e que apenas a “cultura e a introspecção” mudariam o mundo. Parecia que o hippie estava contrariando as classes consumistas. E em certo sentido era isso mesmo.

Em poucos anos, o culto ao “eu-ismo” praticamente dominou o senso de muitas pessoas de agir em conjunto, de justiça social e internacionalismo. Classe, gênero e raça foram separados. O pessoal era o político e a mídia era a mensagem. Ganhar dinheiro é o que importa – dizia-se.

Quanto ao “movimento”, a sua esperança e canções, os anos de Ronald Reagan e Bill Clinton puseram fim a tudo o que representou. A polícia estava agora em guerra aberta com os negros. Os famigerados projetos de lei de bem-estar social de Bill Clinton bateram recordes mundiais quanto ao número de negros, em sua maioria, enviados para a cadeia.

Quando o 11 de setembro aconteceu, a fabricação de novas “ameaças” na “fronteira da América” (tal como o Projeto para um Novo Século Americano) completou a desorientação política daqueles que, 20 anos antes, haviam formado uma oposição veemente.

Nos anos seguintes, os Estados Unidos entraram em guerra com o mundo. De acordo com um relatório amplamente ignorado, “Médicos pela responsabilidade social, Médicos pela Sobrevivência Global e Médicos Internacionais pela Prevenção da Guerra Nuclear”, ganhadores do Prêmio Nobel, o número de mortos na “guerra ao terror” levada a efeito pelo Estados Unidos produziu “pelo menos” 1,3 milhão de mortos no Afeganistão, Iraque e Paquistão.

Este número não inclui os mortos das guerras lideradas e alimentadas pelos EUA no Iêmen, Líbia, Síria, Somália e além. O número real, segundo o relatório, “pode muito bem ser superior aos dois milhões (aproximadamente 10 vezes maior do que o número que o público, especialistas e tomadores de decisão estão cientes e foi propagado pela mídia e grandes ONGs”. “Pelo menos” um milhão de pessoas foram mortas no Iraque, dizem os médicos, ou seja, cinco por cento da população.

A enormidade dessa violência e sofrimento parece não ter lugar na consciência ocidental. “Ninguém sabe quantos” é o refrão mediático. Blair e George W. Bush — e Straw e Cheney e Powell e Rumsfeld et alli — nunca estiveram em perigo de serem processados. O maestro da propaganda de Blair, Alistair Campbell, é constantemente celebrado como uma “personalidade da mídia”.

Em 2003, filmei uma entrevista em Washington com Charles Lewis, o aclamado jornalista investigativo. Discutimos a invasão do Iraque alguns meses antes. Perguntei-lhe: “E se os meios de comunicação constitucionalmente mais livres do mundo tivessem desafiado seriamente George W. Bush e Donald Rumsfeld e investigado as suas alegações, em vez de espalhar o que acabou por ser propaganda grosseira?” Ele respondeu. “Se nós, jornalistas, tivéssemos feito nosso trabalho, havia uma chance muito, muito boa de não termos ido para a guerra no Iraque.”

Fiz a mesma pergunta a Dan Rather, o famoso âncora da CBS, que me deu a mesma resposta. David Rose, do Observer, que tinha promovido a “ameaça” de Saddam Hussein, e Rageh Omaar, então correspondente da BBC no Iraque, deram-me a mesma resposta. A admirável contrição de Rose por ter sido “enganada” falou alto para muitos repórteres desprovidos de sua coragem.

Vale a pena repetir esse ponto. Se os jornalistas tivessem feito o seu trabalho, se tivessem questionado e investigado a propaganda em vez de a amplificarem, um milhão de homens, mulheres e crianças iraquianos poderiam estar vivos hoje; milhões não precisariam ter fugido de suas casas; a guerra sectária entre sunitas e xiitas poderia não ter começado e o Estado Islâmico poderia não ter existido.

Jogue essa verdade sobre as guerras vorazes desencadeadas pelos Estados Unidos e seus “aliados” desde 1945 e a conclusão é de tirar o fôlego. Isso já foi discutido, ou ficou calado, nas escolas de jornalismo?

Hoje, a guerra por meio da mídia é uma tarefa fundamental do chamado jornalismo mainstream. Vamos lembrar o que disse um promotor de Nuremberg, em 1945: “Antes de cada grande agressão, com algumas poucas exceções baseadas na conveniência, iniciou-se uma campanha de imprensa calculada para enfraquecer as vítimas e preparar psicologicamente o povo alemão… No sistema de propaganda… era a imprensa diária e o rádio que eram as armas mais importantes”.

Uma das vertentes persistentes na vida política americana é um extremismo de culto que se aproxima do fascismo. Embora Donald Trump tenha sido creditado por isso, foi durante os dois mandatos de Barack Obama que a política externa americana flertou seriamente com o fascismo. E isso quase nunca foi relatado.

“Acredito no excepcionalismo norte-americano com todas as fibras do meu ser” – disse Barack Obama. Ele expandiu um passatempo presidencial favorito, autorizar bombardeios e esquadrões da morte conhecidos como “operações especiais”, como nenhum outro presidente havia feito desde a primeira Guerra Fria.

De acordo com uma pesquisa do Council on Foreign Relations, em 2016, Obama lançou 26.171 bombas. São 72 bombas por dia. Ele bombardeou as pessoas mais pobres e pessoas de cor escura no Afeganistão, na Líbia, no Iêmen, na Somália, na Síria, no Iraque, no Paquistão. Todas as terças-feiras – noticiou o New York Times – ele selecionava pessoalmente aqueles que seriam assassinados por mísseis infernais disparados de drones. Casamentos, funerais, pastores foram atacados, juntamente com aqueles que tentavam recolher as partes do corpo que festejavam o “alvo terrorista”.

Um importante senador republicano, Lindsey Graham, estimou, aprovando, que os drones de Barack Obama mataram 4.700 pessoas. “Às vezes você bate em pessoas inocentes e eu odeio isso”, disse ele; mas foi assim que tiramos de circulação alguns membros seniores da Al Qaeda.

Em 2011, Barack Obama disse à mídia que o presidente líbio Muammar Kadafi estava planejando um “genocídio” contra seu próprio povo. “Sabíamos…”, disse ele, “que se esperássemos mais um dia, Benghazi, uma cidade do tamanho de Charlotte [Carolina do Norte], poderia sofrer um massacre que reverberaria em toda a região e mancharia a consciência do mundo”.

Isso era mentira. A única “ameaça” era a derrota dos islamistas fanáticos pelas forças do governo líbio. Com os seus planos para um renascimento do pan-africanismo independente, um banco africano e moeda africana, tudo financiado pelo petróleo líbio, Kadafi foi lançado como um inimigo do colonialismo ocidental no continente em que a Líbia era o segundo Estado mais moderno.

Destruir a “ameaça” de Kadhafi e seu Estado moderno era o objetivo. Apoiada por EUA, Reino Unido e França, a Otan lançou 9.700 ataques contra a Líbia. Um terço foi direcionado a alvos civis e de infraestrutura, informou a ONU. Foram utilizadas ogivas de urânio; as cidades de Misurata e Sirte foram bombardeadas. A Cruz Vermelha identificou valas comuns e a Unicef informou que “a maioria [das crianças mortas] tinha menos de dez anos”.

Quando Hillary Clinton, secretária de Estado de Obama, foi informada de que Khadafi tinha sido capturado pelos insurretos e sodomizado com uma faca, riu-se e disse à câmara: “Viemos, vimos, ele morreu!”

Em 14 de setembro de 2016, o Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Comuns, em Londres, informou a conclusão de um estudo de um ano sobre o ataque da Otan à Líbia, que descreveu como uma “série de mentiras” – incluindo a história do massacre de Benghazi.

Os bombardeios da OTAN mergulharam a Líbia em um desastre humanitário, matando milhares de pessoas e deslocando centenas de milhares de outras, transformando a Líbia do país africano com o mais alto padrão de vida em um Estado falido devastado pela guerra.

Sob Obama, os EUA estenderam as operações secretas de “forças especiais” a 138 países, cobrindo cerca de 70% da população mundial. O primeiro presidente afro-americano lançou o que equivalia a uma invasão em grande escala da África.

Lembrando a corrida pela África no século XIX, o Comando Africano dos EUA (Africom) desde então construiu uma rede de suplicantes entre regimes africanos colaborativos ávidos por subornos e armamentos americanos. A doutrina “soldado a soldado” da Africom incorpora oficiais dos EUA em todos os níveis de comando, de general a oficial de garantia. Faltam apenas capacetes.

É como se a orgulhosa história de libertação da África, de Patrice Lumumba a Nelson Mandela, tivesse sido entregue ao esquecimento pela elite colonial negra sob o comando de um novo mestre branco. A “missão histórica” desta elite, advertiu o conhecedor Frantz Fanon, é a promoção de “um capitalismo desenfreado embora camuflado”.

No ano em que a Otan invadiu a Líbia, em 2011, Obama anunciou o que ficou conhecido como o “pivô para a Ásia”. Quase dois terços das forças navais dos EUA seriam transferidos para a Ásia-Pacífico para “enfrentar a ameaça da China”, nas palavras de seu secretário de Defesa.

Não havia ameaça da China; havia uma ameaça dos Estados Unidos à China; cerca de 400 bases militares americanas formaram um arco ao longo da borda do coração industrial da China, que um funcionário do Pentágono descreveu com aprovação como um “laço”.

Ao mesmo tempo, Barack Obama colocou mísseis no Leste Europeu visando a Rússia. Foi o beatificado galardoado com o Prémio Nobel da Paz que aumentou os gastos com ogivas nucleares para um nível superior ao de qualquer administração norte-americana desde a Guerra Fria – tendo prometido, num discurso emotivo no centro de Praga em 2009, “ajudar a livrar o mundo das armas nucleares”.

Barack Obama e seu governo sabiam muito bem a natureza do golpe ocorrido na Ucrânia, em 2014. A sua secretária de Estado adjunta, Victoria Nuland, foi enviada para supervisionar o processo, e todos sabiam que isso provocaria uma resposta russa e provavelmente levaria à guerra. E assim foi o que aconteceu.

Escrevo sobre isso desde 30 de abril de 1975, último dia da guerra mais longa do século XX, a Guerra do Vietnã, em que atuei como jornalista. Eu era muito jovem quando cheguei em Saigon e, desde então, aprendi muito. Aprendi a reconhecer o barulho distinto dos motores dos gigantes B-52, que deixavam cair a sua carnificina de cima das nuvens e não poupavam nada nem ninguém. Aprendi a não me afastar diante de uma árvore carbonizada enfeitada com partes humanas. Aprendi a valorizar a bondade como nunca. Aprendi que Joseph Heller estava certo em seu magistral Catch-22: que a guerra não é coisa adequada para as pessoas sãs. E aprendi sobre a “nossa” propaganda.

Durante toda essa guerra, a propaganda dizia que um Vietnã vitorioso espalharia sua doença comunista para o resto da Ásia, permitindo que o grande perigo amarelo ao seu Norte se expandir. Os países cairiam como “dominós”.

O Vietnã de Ho Chi Minh foi vitorioso e nada disso aconteceu. Em vez disso, a civilização vietnamita floresceu, notavelmente, apesar do preço que pagaram: três milhões de mortos. Os mutilados, os deformados, os viciados, os envenenados, os perdidos.

Se os atuais propagandistas conseguirem começar uma guerra com a China, isso que apresentei será apenas uma fração do que está por vir. Fale, agora!

*John Pilger é jornalista, documentarista e roteirista. Autor, entre outros livros, de Freedom Next Time.

Tradução: Eleutério F. S. Prado.

Publicado originalmente no blog do autor [www.johnpilger.com].

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

Clique aqui e veja como