Por ANTONINO INFRANCA*

A conquista territorial se tornou, ao longo do tempo, mais um obstáculo do que um estímulo ao crescimento econômico, social e civil das nações que o adotaram.

A história do Ocidente é, no fundo, a história do colonialismo: sem a conquista da América, as potências europeias nunca teriam se tornado tais, isto é, potências. Lembremo-nos de que, em 1492, quando Colombo chegou à América, os turcos se preparavam para sitiar Viena, quase o centro geográfico da Europa. É verdade que os espanhóis, justamente naquele ano, expulsavam os árabes da Península Ibérica, mas a ameaça de um retorno árabe estava na ordem do dia.

Em suma, a Europa estava cercada e grande parte da população europeia vivia, diariamente, o problema da fome. A conquista da América trouxe para a Europa uma enorme quantidade de metais preciosos, alimentos, matérias-primas que desencadearam o processo de produção capitalista, de modo que a Europa rompeu o cerco e se transformou no Centro do mundo, tornando o resto do planeta sua Periferia colonial.

A leitura do interessante livro de Pier Luigi D’Eredità (Lo sviluppo economico autodistruttivo. 1873-1914. Milano-Udine: Mimesis, 2018) nos leva a questionar se o colonialismo realmente representou uma vantagem para a Europa. D’Eredità não reproduz o já obsoleto clichê historiográfico eurocêntrico, segundo o qual a Europa se beneficiou enormemente com a exploração das colônias extraeuropeias. D’Eredità tem um profundo e seguro conhecimento da história econômica, já expresso em seu precedente, volumoso, livro sobre a história econômica da Idade Média (Storia dello sviluppo economico medievale. Milano-Udine: Mimesis, 2014), mas é também dotado de um notável saber filosófico e talvez por isso derrube os cânones da historiografia acadêmica e se pergunte: como teria sido a história da Europa sem as colônias?

Naturalmente, no imediato da conquista da América, houve vantagens e foram consideráveis. A Europa, sobretudo a setentrional, passava fome, como a África passa hoje, e batata, milho, tomate resolveram esse problema secular, como sabemos também pela nossa alimentação. Depois, a chegada dos metais preciosos deu início ao processo de acumulação originária de capital, que foi ainda mais fortalecido com a introdução do gold standard por Isaac Newton na Inglaterra, ou seja, a paridade nominal entre o dinheiro circulante em notas e o ouro armazenado no Banco da Inglaterra.

Obviamente, poucos apareceriam nos balcões do Banco da Inglaterra para pedir que suas notas fossem trocadas por ouro e, assim, Newton, que era o governador do Banco da Inglaterra, pôde imprimir mais dinheiro do que tinha de ouro armazenado e, na prática, aumentou a riqueza do país, riqueza que em parte era representada por um simples papel. Mas quem teria questionado a riqueza e o poder ingleses? No auge de sua expansão colonial, a Inglaterra controlava diretamente um quarto da superfície da Terra e um quinto da população mundial.

Ainda assim, ao longo do tempo, sobretudo no período de seu máximo esplendor, ter tido todo esse poder colonial ajudou o desenvolvimento econômico e social inglês? D’Eredità levanta dúvidas com base não apenas em hipóteses, mas em fatos: “A excessiva insistência da indústria britânica em manter linhas de produção típicas da primeira revolução industrial, o chamado overcommitment, desempenhara um papel central no que teria sido chamado precisamente de ‘Climatério Britânico’. Tratava-se de uma opção cômoda, estimulada pela possibilidade de boa absorção da produção industrial pelas realidades territoriais coloniais. Por causa dessa abordagem, o vínculo tanto com as colônias quanto com os dominions […] teria feito com que não só se destinassem para o exterior capitais que poderiam/deveriam ser usados antes para a renovação tecnológica interna, mas que se produzisse um fenômeno de imobilidade produtiva devido ao escoamento da produção metropolitana para mercados pouco exigentes e, por isso mesmo, inadequados para impor uma constante melhoria qualitativa” (p. 143). A comparação com o desenvolvimento industrial alemão contemporâneo deixa claro que a Inglaterra não se desenvolveu tanto quanto poderia e deveria ter feito em perspectiva futura.

A Alemanha, não tendo colônias de grandes dimensões como a Índia, teve que concentrar seu desenvolvimento na boa qualidade de seus produtos para conquistar mercados, enquanto a Inglaterra se contentava em vender à incipiente burguesia indiana, numericamente igual à sua. Essa estreiteza de meios se reflete no fato de a Inglaterra não ter tido a tendência de exportar uma civilização própria, aliás, tirou muito de suas colônias. Isso comparado ao expansionismo imperial estadunidense, que impõe massivamente moda, culinária, música, cinema, junto com seus próprios produtos.

No máximo, a Inglaterra se voltou para as classes dominantes locais, não para as massas dos povos colonizados, como modelo de civilização. A Alemanha tentou desenvolver seu próprio modelo de civilização, mas no plano cultural, com sua música e sua filosofia, e sua corrida ao colonialismo foi apenas uma consequência de tendências nacionalistas (ver p. 85), portanto não econômicas, que acabaram por arruinar seu projeto de desenvolvimento econômico e social.

Sem dúvidas, a Inglaterra primeiro conseguiu resistir e depois derrotar a tentativa imperialista da Alemanha, porque “explorou plenamente toda a relação com as Administrações dos territórios que formavam os dominions britânicos que eram obrigados […] a comprar mercadorias da pátria-mãe Grã-Bretanha. Em segundo lugar, é preciso levar em consideração os acordos comerciais com os governos da América Latina, que em alguns casos garantiram quase o monopólio de matérias-primas e produtos agrícolas muito importantes” (p. 151).

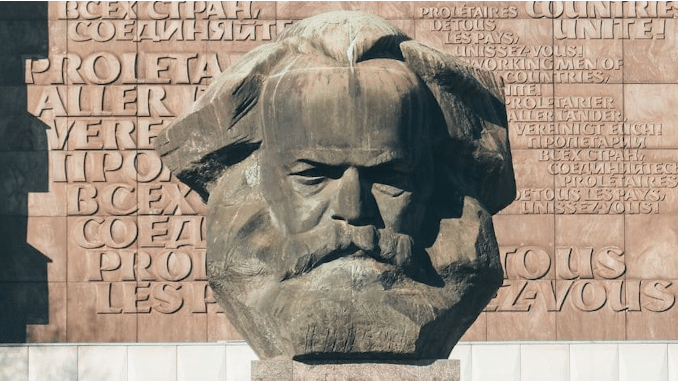

No entanto, ao contrário da Alemanha, não tinha interesse em desenvolver a qualidade dos produtos da própria indústria e não intensificou a pesquisa científica na mesma medida em que a Alemanha desenvolveu. A Inglaterra, ao contrário, desenvolveu muito mais o próprio capitalismo financeiro e praticamente não teve obstáculos e nenhum concorrente nisso. O capitalismo financeiro, como ensina Marx, é a forma mais desenvolvida de exploração capitalista, mas o capitalismo financeiro não é progressivo. Um século depois, podemos nos aventurar a dizer que o desenvolvimento econômico, social e cultural da Inglaterra foi contido pelo próprio colonialismo.

Paradoxalmente, pode-se dizer o mesmo da Alemanha, embora não tenha tido um colonialismo tão desenvolvido quanto o inglês, mas foi justamente esse sentimento de inferioridade que a empurrou a seguir o modelo de desenvolvimento inglês e que a levou à completa ruína com a desastrosa derrota em duas guerras mundiais. Mas a Alemanha era forçada a ter uma forma de capitalismo progressiva, só que seu progresso foi sacrificado para ter colônias. Basicamente, a Alemanha destruiu seu desenvolvimento econômico por razões não econômicas, e sim por razões políticas. Só agora que deixou de lado todas as ambições de potência política, a Alemanha desfruta de um notável e invejável bem-estar econômico, demonstrando que o pacifismo é a forma mais concreta de desenvolvimento econômico, social e cultural.

Se olharmos para nossa perspectiva nacional, podemos ver que o modelo de unificação nacional foi de caráter colonial. O Reino da Sardenha se expandiu anexando regiões desenvolvidas como a Lombardia, o Nordeste e a Emília e a Toscana, mas a unificação do resto da Itália centro-meridional ocorreu quase de maneira colonial. Após o processo de unificação nacional, as colônias foram reivindicadas.

Não tendo força para arrebatar colônias das grandes potências coloniais, como a Alemanha pretendeu fazer, a Itália se contentou com territórios sem nenhum valor econômico, como Eritreia e Somália e depois Líbia e Etiópia. A Líbia teria sido uma colônia vantajosa, mas a Itália, muito frágil em seu desenvolvimento científico e industrial, era incapaz de aproveitar a conquista. Só quando as companhias petrolíferas inglesas se mudaram para a Líbia foi possível extrair petróleo, graças à mais avançada tecnologia de extração.

O que D’Eredità dedica à análise do capitalismo inglês pode se aplicar ainda mais ao capitalismo italiano: “A política industrial britânica preferira a possibilidade de absorção de seus produtos pelos mercados coloniais desejados e quase programados por Londres para consumir mercadorias britânicas. De acordo com essa perspectiva, portanto, a longo prazo, a manutenção e a própria existência de um império colonial não teriam mais atraído, mas forçado o sistema econômico britânico a destinar às colônias aqueles capitais que poderiam, em vez disso, ser utilizados em importantes processos de renovação tecnológica interna e em infraestruturas com elevada capacidade de eficiência industrial” (p. 83).

A Itália tinha pouco capital e pouco o investiu nas colônias, mas esse escasso capital foi retirado das regiões italianas do centro-sul que mais necessitavam dele para equilibrar o desenvolvimento econômico do país. O dificultoso desenvolvimento das regiões centro-meridionais foi proporcionado pela emigração e pela massa de capital que os emigrados mandavam de volta à Itália para manter as famílias permanecentes ou, então, se tratava de pequenas economias, acumuladas nos países de imigração por aqueles que voltaram ao país de origem. Na prática, grande parte do desenvolvimento econômico e social da Itália passou diretamente pelo “trabalho vivo” dos emigrados italianos e, mesmo no caso da Itália, o colonialismo, embora pequeno, foi mais um prejuízo do que uma vantagem.

Outra nação escolheu uma forma de desenvolvimento não colonial na primeira parte de sua história, quer dizer, os Estados Unidos. Desde seu nascimento, pelo menos por um século, os Estados Unidos se concentraram na exploração do enorme território que estava por trás das treze colônias originais. Essa exploração foi violenta e selvagem nem mais, nem menos do que a espanhola e portuguesa na América Latina, mas, ao contrário disso, construiu uma economia potente. Graças ao controle econômico da América Latina, os Estados Unidos constituídos como a primeira potência econômica e militar do planeta, tornaram-se uma potência neocolonial, ou seja, desenvolveram, por sua vez, uma forma nova de colonialismo, não mais direto, mas econômico, escravizando as nações do Terceiro Mundo de maneira ainda mais complicada do que os ingleses fizeram.

Os Estados Unidos impuseram uma forma de civilização tanto como instrumento de controle quanto como mercadoria a ser vendida às nações do Terceiro Mundo que, de fato, batem às portas do “gigante do Norte”. A grande maioria dos que querem entrar nos Estados Unidos são os ladinos, mas o fariam de modo compreensível também os africanos ou os asiáticos, precisamente em virtude do modelo civilizatório imposto em suas pátrias.

Os países periféricos confundem o modelo civilizatório americano com o modelo absoluto de civilização, assim como foram acostumados desde o antigo colonialismo. Na realidade, as pátrias coloniais europeias hoje não querem abrir suas fronteiras para acolher os descendentes daqueles que foram acostumados a pensar que a Europa era o Centro da civilização humana. A Europa não é capaz de acolher ninguém, justamente porque está vivendo as consequências históricas daquele modelo de desenvolvimento colonial que adotou há cerca de um século e meio. Talvez, se o capital investido nas colônias tivesse sido investido no continente, hoje a história da Europa pudesse ser diferente. Pôde, então, distribuir riqueza entre seus cidadãos, graças ao controle das colônias (França e Inglaterra) ou à força de sua economia em desenvolvimento progressivo (Alemanha, Holanda, Escandinávia). Hoje esse impulso se exauriu e é impossível manter uma população tão numerosa, mais de 500 milhões de seres humanos, com um altíssimo nível de vida. A crise desencadeada pela pandemia de Covid-19 está manifestando claramente essas contradições e, aliás, as está agravando.

Concluindo, posso afirmar que o capitalismo é um sistema de produção de riqueza que tem um procedimento dialético, no sentido de se afirmar mediante formas que depois se revertem em seu contrário: o colonialismo, extremamente violento no início de sua realização histórica, se tornou, ao longo do tempo, mais um obstáculo do que um estímulo ao crescimento econômico, social e civil das nações que o adotaram. As razões pelas quais o colonialismo foi, no último século de sua existência, uma forma de suposto desenvolvimento do capitalismo, eram, na realidade, não econômicas; assim, as nações colonialistas sobreviveram às próprias contradições, até que as razões econômicas prevaleceram sobre as políticas e nacionalistas e essa forma de capitalismo colonial foi abandonada em favor de um neocolonialismo que tem uma fundamental razão econômica.

*Antonino Infranca é doutor em filosofia pela Academia Húngara de Ciências. Autor, entre outros livros, de Trabalho, indivíduo, história – o conceito de trabalho em Lukács (Boitempo).

Tradução: Juliana Hass.