Por IVONE DARÉ RABELLO*

Comentário sobre o livro de contos de Chico Buarque

“(…) não precisamos nos aborrecer. Raciocinemos sem receio. O nevoeiro resistirá” (Samuel Beckett. “O expulso”).

Salvo engano, a crítica ainda não se dedicou a Anos de Chumbo, o novo livro de Chico Buarque. Alcir Pécora, em artigo na Folha de S. Paulo de 14 de outubro de 2021, apenas comentou-o. Ressaltando o vigor da estreia em contos, assinala certas características de estilo que teriam a influência de Rubem Fonseca no ambiente criminal, o cafajestismo de Dalton Trevisan, o non sense de Sérgio Sant´Anna, com experimentalismo moderado, porém.

Embora Pécora acerte no mais evidente ao mencionar no volume “a visão dura do Brasil” em que tudo – “bandidagem, assassinato, racismo, ostentação cafona, novorriquismo miliciano etc.” – está normalizado, não desenvolve o argumento nem busca os elementos técnico-formais que dão fundamento a essa leitura (o que não caberia num artigo de divulgação). Além disso, identifica na literatura brasileira dos anos 1960 e 1970 as fontes de acumulação literária de Anos de Chumbo, mas, havendo elementos temático-estilísticos que de fato podem ser aproximados às obras daqueles autores,[1] seria fundamental verificar na própria continuidade da obra de Chico e na sua leitura da realidade brasileira contemporânea os elementos que constituem a forma literária deste volume e lhe dão unidade, para além do tema geral, no arco que vai dos anos mais duros da ditadura militar-empresarial brasileira até os dias de hoje.

Há novidades e continuidades aqui, tanto na matéria específica, quanto nos típicos procedimentos do autor (ao menos desde 1991), alguns reiterados, outros refuncionalizados. Que Chico experimenta técnicas a cada um de seus livros ninguém desconhece. Nem que é impressionante o seu domínio delas, em inventividade e renovação. Na inquirição do real que se configura em suas obras, também não parece haver dúvidas de que os anos de chumbo da ditadura brasileira demarcam novas subjetividades –alienadas – e nenhuma perspectiva de transformação, o que assinala momentos rumo à derrocada subjetiva e objetiva cujo fundamento é histórico-social. Desde 1991, a cada novo volume de Chico momentos do Brasil são escrutinados, sob ângulos diversos que privilegiam a perspectiva individual em que vigora a dificuldade de distinguir entre fato e delírio, percepção da objetividade e sua interpretação.

Em Estorvo (1991), a impossibilidade do narrador personagem para diferenciar real e fantasia lança o leitor a um estranhamento irresolvível. E, como mostrou Roberto Schwarz (SCHWARZ, 1999, p. 178-181), ali se figurava, às vésperas do novo milênio, e pelo ângulo do filho-família vivendo como marginal, uma sociedade difícil de compreender como tal, já que se desfazia, e cujas refrações se deixavam ver na trajetória da personagem e na apreensão do mundo a que se lançava. O pano de fundo do romance, que lhe dava inteligibilidade, passava pela derrota da esquerda nos anos 1960/70, a invasão da indústria cultural, o mundo do crime – na tônica não do antagonismo, “mas na fluidez das fronteiras entre as categorias sociais – estaríamos nos tornando uma sociedade sem classes, sob o signo da delinquência?” (SCHWARZ, 1999, p. 179). Para o crítico, a grande proeza de Estorvo estava em captar e formalizar a nova situação mundial na particularidade brasileira.

Também em Benjamim (1995) borram-se as fronteiras entre real e fantasia, desta vez nas alucinações de um sujeito isolado para quem o tempo passou e não passou. Novamente a sombra dos anos da ditadura paira como momento em que a subjetividade se fragmenta, dividida entre passado e futuro, num presente paralisado e culposo.

Em Budapeste (2003), o foco temático é o mercado da produção de cultura, que se autonomiza a ponto de perder a referência com o que costumamos chamar de “real”. Ainda que transitando entre narradores diversos, novamente produzindo choques no leitor, dado o estranhamento conferido à própria narratividade e entre espaços e línguas diversos (Brasil e Hungria), os jogos narrativos – que vão da nota realista à nota irrealista[2] – têm a ver com a sociedade brasileira em que a indústria cultural, sua capacidade de produzir irrealidades mais reais que o real, falseia o estatuto da “verdade”.

Leite derramado (2009) apresenta alterações na temática, o que faz pensar em apropriação transfigurada de certa leitura de nosso Bentinho, de D. Casmurro, misturado a Brás Cubas, de Memórias póstumas de Brás Cubas. Com pretensão a revelar desde a história do Império – e as falcatruas globalizadas da classe dominante – até o seu tempo atual, o narrador, moribundo e fixado em seus delírios, além de arruinado economicamente, mantém-se o mesmo, com seus ares de superioridade, apesar das circunstâncias miseráveis em que vive. Esse novo Brás Cubas redivivo, quase morto, está pronto a dar a palavra final apesar da realidade degradada em que está inteiramente imerso, subjetiva e objetivamente. Mesmo que seja um perdedor, mantém a pose – o que ganha certos ares cômicos, mas não menos cruéis.

Sua palavra final não é admitir a pusilanimidade, os engodos com a morena Matilde-“Capitu”. O que o horroriza é a mescla racial na família, a falta de brio de sua descendência. Se a ditadura, aqui, não ocupa o lugar central, o que se mostra é como pelo menos desde o século XIX brasileiro os arranjos de nossa classe dominante configuram o presente. A atualidade não é um fio solto na nossa História; seu lastro se assenta nos velhos conchavos de experts em corrupção, a que se aliam com a ditadura os novos espoliadores da população, a miserabilidade, o trabalho ilegal e o crime por ele gerado, bem como as frágeis tentativas de resistência à esquerda. Quem não tem potência para a expertise, como nosso narrador, vive de supremacias imaginárias.

Também O irmão alemão (2014) é ambientado nos anos da ditadura, mas para dar conta de nosso objeto parece-nos mais relevante retomar Anos de chumbo para compreender a perspectiva autoral a respeito do momento atual do Brasil, sem que se rompa a datação que marca a obra de Chico desde 1991, isto é, a ditadura e tudo que dela continua a decorrer.

Na estreia em contos, não deixa de haver novas formas de experimentação literária, pela escolha desse gênero (que permite a exatidão na observação de nossa cotidianidade ruinosa), e de ainda maior apuro temático-estilístico, especialmente numa certa configuração dos narradores, o que mais abaixo se especificará. Do ponto de vista temático, a violência geral, em todos os contos, é apresentada em muitos e insuspeitos ângulos (inclusive no trato com o leitor) mesmo que por vezes esteja atenuada (ou reforçada?) pelo tom cômico.

Assim, a precisão técnica que combina bem com o gênero se alia ao fundo horror dos enredos, ao impacto que deriva da crueza com que os fatos são relatados e, especialmente como estratégia autoral dos narradores em terceira pessoa, à ironia meio velada, para marcar as agruras de artista (“O passaporte”) ou do candidato à artista (“Para Clarice Lispector, com candura”).

A temporalidade das narrativas se constitui por relativa distância entre o acontecimento e o relato, o que poderia estabelecer a reflexão das personagens ou do narrador com relação aos fatos vividos. Mas isso não se dá. Além disso, em contos como “Copacabana” e “Para Clarice Lispector, com candura”, delírio e realidade mesclam-se e, mesmo que contraditados pelo próprio sujeito, tornam opaco o mundo experimentado por ele, bem como o funcionamento psíquico de seu comportamento. Organicamente articulada à estilização nos oito contos, a matéria, sem deixar de estabelecer vínculos diretos com os anos 1960/1970 sobretudo, revela-os em outro patamar de figuração, assinalando um novo momento histórico de nossos desconcertos.

A esse respeito, vale ressaltar que Pedro Alexandre Sanches, em “Os anos de chumbo são hoje, na escrita de Chico Buarque” (2021), afirma que as oito narrativas dão conta da tragédia brasileira e dos anos brutos que vivemos no presente, mais ainda que no passado, especialmente em “Meu tio”. No conjunto, para o crítico, a atmosfera de sonho, delírio e pesadelo dos romances buarquianos cede à “mais crua e espessa realidade”.

Parece-nos que é isso mesmo – não porque se trate de comparar a contemporaneidade com os anos 1960/1970 avaliando-a como pior (embora de fato o seja), mas sim porque hoje aqueles anos de chumbo do século passado permanecem no que ficou recalcado no trauma psicossocial destes últimos 60 anos e se exacerbam com brutalidade inaudita apreendida por dentro das subjetividades na sua relação com os acontecimentos, naturalizando velhas chagas (como a cooptação – desta vez do corpo jovem – pelo favor, a preços módicos, em “Meu tio”).

A fatura ostensiva do conjunto põe à mostra o enredamento temporal na organização dos contos, sem que isso signifique equalizá-los: o primeiro, “Meu tio” ambienta-se na contemporaneidade; o último, “Anos de chumbo”, é a evocação das memórias de alguém que, menino ainda, vivia em ambiente ditatorial, filho de militar torturador nos anos mais repressivos da década de 1970. O que decorre dessa arquitetura temporal em que a contemporaneidade se vincula ao passado exige investigação mais apurada. Decerto o passado não é o presente. O presente é pior. Mas o presente se nutre do veneno daquele passado que passou e não passou, deixando as marcas e os agravamentos do que ali foi gestado.

Sob o ângulo autoral, a compreensão do Brasil (visto do ângulo do Rio de Chico) por meio dessa arquitetura narrativa atravessa diversos momentos temporais que se atam de modo indisfarçável. Aquilo que antes, na obra do autor, centralizava-se na percepção, pelas classes não-matáveis, de que a violência as envolvia também, nestes Anos de chumbo tem sua perspectiva ampliada. Na matéria narrada fica indiciado o que está presente há muito para os subalternos, quase todos ainda crianças ou jovens à época dos acontecimentos (“Os primos de Campos”, nesse sentido, é excepcional). Desse modo, o par Estorvo/ Anos de chumbo resulta em avanço extraordinário na formalização literária desde o fato de que se amplia o espectro social das personagens centrais.

A questão que mais chama atenção neles, inicialmente, é que, em primeira ou em terceira pessoa, todos os narradores contam – com a maior naturalidade – episódios horrendos: a menina semanalmente (ab)usada pelo tio, com o consentimento dela e dos pais, e que recebe com isso pequenos mimos e a promessa à família de que sairão do subúrbio (“Meu tio”); o menino que foi responsável pela morte dos pais, cúmplices dos horrores da ditadura (“Anos de chumbo”); o garoto negro cujo irmão mais velho se torna miliciano e suprematista branco (mesmo sendo negro) (“Os primos de Campos”) – entre outros enredos. A técnica consiste em sugerir “as coisas mais tremendas da maneira mais cândida […]; ou em estabelecer um contraste entre a normalidade social dos fatos e a sua anormalidade essencial”, em que “os atos e os sentimentos estão cercados por um halo de absurdo […] que torna difícil não apenas as avaliações morais, mas as interpretações psicológicas”, para empregar a interpretação de Antonio Candido a respeito de um certo Machado de Assis (CANDIDO, 1970, p. 23, 28 e 31). Roberto Schwarz já notara a “suspensão do juízo moral” em Estorvo (SCHWARZ, p. 180). Mas aqui as coisas tornam-se mais monstruosas. O terrível surge sem retórica e, o mais espantoso, de maneira crua e, digamos, ingênua, por parte de quem narra.

A mão que cria essa ingenuidade é perfidamente maliciosa. Trata-se de figurar narradores que desconhecem o abominável do que relatam. Numa primeira apreensão da técnica, parece haver aqui reinterpretação do narrador insciente, kafkiano,[3] mas a partir de matéria muito reconhecidamente brasileira. Cada uma das narrativas – e sem que haja outras perspectivas em cena (já que em primeira ou em terceira pessoa o narrador não duvida, nem avalia o que narra) – apresenta um relato dos fatos, parecendo desconhecer o seu significado para além (ou aquém) deles próprios. Isso sugere uma espécie de naturalização ad nauseam da violência dos acontecimentos, inclusive com respeito à interpretação (ou melhor dizendo, à impossibilidade da interpretação) do que foi vivido e é objeto da narração. Também implica uma atitude autoral diante do leitor, que vai recebendo socos diretos no estômago e, por vezes, se vê diante de um humor tremendo que alivia a tensão e traz, porém, o esgar.

Assim, a violência é matéria, e matéria variada: estupro, assassinato, racismo, delírio de grandeza, indiferença social, privilégios, indistinção entre fantasia e realidade. Mas é a ausência de interpretação dos fatos vividos/narrados que provoca o estranhamento; ela é forma literária. Não por acaso, a sintaxe e o ritmo das narrativas tendem ao paratático: sem articulações sintático-semânticas, as frases vão apenas somando fatos. A visibilidade das cenas não esclarece o sentido que elas tomam para os que a viveram (“Anos de chumbo”, “Cida”) ou estão vivendo reiteradamente (“Meu tio”, em que as mudanças topográficas e sociais do Rio de Janeiro, do subúrbio para além da Praia dos Bandeirantes, é apenas registrada pela menina, que não parece notar a diferença entre o cartão-postal da cidade e o seu ambiente brutal). A insciência dá o tom, ou, quando muito (em “O passaporte”), a suspeita da afronta não leva a personagem a nenhuma dúvida: o que o “grande artista” depreende/imagina é o que é para a sua leitura dos fatos e para sua vingança – mesmo que a realidade objetiva o desminta quando tudo já tiver sido consumado.

Assim, talvez nem seja correto falar-se em insciência, já que na trama não interessa exatamente que saia da superfície dos fatos aquilo que foi vivenciado, recordado ou ainda olhado de fora (pelo narrador de terceira pessoa). Tudo se reduz ao relato seco e detalhadamente factual – como se não houvesse mais por quê interpretá-los ou conhecê-los para além da crosta obscura da superfície ou da suspeita tornada certeza. Como se tudo fosse normal – quando se trata de anormalidades essenciais e em vários níveis, cujo fundamento, decerto, é histórico-social. Por isso, mais (ou menos?) que insciência, temos aqui uma espécie de desaparecimento da consciência – uma naturalização levada às últimas consequências, em que fatos não são objeto de reflexão das personagens, em que realidade e delírio não apresentam diferenças.

A realidade se tornou tão indevassável ou tão alheia à interpretação (para quem a narra) quanto a fantasia que assombra alguns dos personagens e se torna mais real que o real (“Para Clarice Lispector, com candura”). Se isso já ocorria em livros anteriores, em Anos de chumbo amplia-se enormemente a abrangência social: quem ocupa o palco são jovens suburbanos, membros da elite, intelectuais meia-boca, mendigos, controverso artista de sucesso. No espectro social e cultural amplo, os pontos de vista enunciados tendem a se tornar muito similares, já que em todos não há dúvidas porque não há reflexão ou, quando isso ocorre (em “O sítio”), ela não leva a nada.

No último romance de Chico, Essa gente (2019), pontos de vista diversos colidiam, o que se evidenciava pelo hibridismo dos gêneros para compor a trama. Também ali, e mesmo que o foco privilegiado fosse o do escritor endividado e sem assunto para terminar seu romance, se deixavam entrever as questões articuladas ao modo de viver contemporâneo, acentuando-se a violência “dessa gente”. E quem é “essa gente”? Todos, sem exceção, de escrotos a escroques, de mulheres atrás de poderosos à estrangeira deslumbrada com o pitoresco do Rio de Janeiro. As idas e vindas do escritor entre a praia e o morro, entre o conforto perdido do privilégio social e a percepção das novas formas de ascender por via do trabalho ilegal mesclado ao legal, revelavam a cena dos tempos atuais no ambiente carioca. A desintegração social se punha à mostra.

Novamente, “a sociedade sob o signo da delinquência”, desta vez revelando a desfaçatez dos ricos, o conluio entre legalidade e ilegalidade, o prazer de permitir um assassínio totalmente injustificado e com ele gozar a perversão, preciosidades entre as quais não escapa a notação do modismo contemporâneo de nossas elites: a fuga para Portugal de duas das personagens. Esse bando de gente – que já não é sociedade – não oferece saída alguma senão a trambicagem, embora nem todos possam usufruir dos benefícios dela (como se vê nos esforços malogrados do escritor personagem).

Em Anos de chumbo estamos diante de algo diverso. Trata-se (e a escolha do conto vem a calhar) do flagrante bruto da vida brasileira, pela perspectiva subjetiva das personagens, em sua cotidianidade e intimidade, durante e após a ditadura, como se um fio atravessasse todas as anormalidades essenciais que dela decorreram e se instalaram no cotidiano de pessoas comuns e não tão comuns. Não se trata de afirmar que os anos de chumbo são hoje, mas sim de estabelecer o fio de continuidade que, como uma sombra opaca, vincula o presente de todos ao desenvolvimento de uma História perversa e desastrosa que só se agravou. Estamos na história de um país que não se formou. Mas muito mais que isso, de um país que não se formará e já se desagregou não apenas na miséria, na injustiça, na pobreza etc., mas também na consciência (ou falta dela) individual – seja a menina suburbana, um “grande artista”, o filho das classes altas, o homem rico que se entretém com a mendicância.

Mais ou menos como o narrador de Flaubert (e sem anacronismos, mas com alguma ligação estruturante, dado que Chico e Flaubert tratam de uma sociedade que, apesar dos séculos de diferença, revela impasses insuperáveis), aqui temos um narrador que registra mas não julga nem avalia nem reflete.[4] Esses narradores de Anos de chumbo podem ser ainda mais espantosos porque, especialmente aqueles em primeira pessoa, mantêm-se imperturbáveis frente ao que relatam, colados a fatos nítidos em sua exposição, obscuros para o sentido que a eles não atribuem. É ao leitor que cabe – nessa imagem violenta do real que é devolvida a ele – interpretá-los.

E a que vem isso? Não a fixar os modos múltiplos pelos quais a experiência do real é entrevivida, mas, ao contrário disso, a fixar a normalidade monolítica de um só modo de viver o real, que nada questiona, que tudo naturaliza. Não há pontos de vista (independentemente das matérias tratadas nos relatos) que se entrechoquem. Tudo ficou reduzido à normalidade dos fatos mais inaceitáveis, sem esclarecimento ou reflexão internos: apenas a história contada a frio, como se não houvesse por que registrar mais do que a mera crônica dos acontecimentos os quais se tornam rotineiros em sua brutalidade. Novo momento nacional, em que o espantoso que não espanta se tornou a norma usual.

A jovem que narra “Meu tio”, por exemplo, nada procura entender. Seu dia com o tio, que tem como objetivo ele “comer o seu rabinho” – como ela relata sem horror ou pudor – é descrito a cada giro do carro possante. Com isso o Rio de Janeiro se mostra em seus extremos topográficos, do subúrbio à paradisíaca praia do Grumari (que, de tão maravilhosa, nem parece estar no Rio de Janeiro, como afirma um folheto de propaganda que não consigo deixar de citar…), atravessando assim um tipo de gráfico humano e social da cidade[5] apenas registrado impassivelmente.

O mais saliente para a percepção da jovem que relata é o poder do tio, inquestionável, e cuja origem não é objeto de reflexão. É porque é; e nenhum juízo se estabelece sobre isso. Já de início, o poder é uma mercadoria visível e incontestável: quando o SUV Pajero 4×4, “branco e grandalhão feito uma ambulância”, para ocupando a calçada inteira do bairro suburbano, ninguém questiona; apenas os mais velhos fazem “cara feia”, como observa a jovem, que, no entanto, não sabe ajuizar a razão disso e, rapidamente, registra a explicação do tio (“a inveja é uma merda”, diz ele). Ela também nota que os mais jovens saúdam a passagem do carro à maneira de um desfile militar: a associação, chistosa, não é casual. Fica insinuada com a mão leve do autor que, entre o fascínio ao poderio militar e a adesão de parcelas da população aos milicianos, não há acaso: o poder é ovacionado pelos que são humilhados e oprimidos por ele.

A supremacia não imaginária do tio vai se revelando a cada passo do enredo, o que não deixa de assinalar particularidades do momento nacional. Abusos no trânsito com velocidade acima do permitido na área urbana; no posto de gasolina com a exibição do fetiche dos fetiches (o dinheiro vivo) e a facilidade da propina; no ataque ao vendedor de periquitos, em violência injustificada e impetrada sem nenhum temor; no revide ao motociclista, que paga com a vida (se não tanto, com grave acidente) o fato de ter ousado olhar a jovem e ter atacado o capô da Pajero; na ocupação irregular da terra seja para estacionar em Grumari seja para construir prédios. O desfile de ilegalidades vai do mais tremendo ao mais rotineiro, e o que de fato importa é que não haverá consequências para nenhuma delas.

Sem aventar o sentido do que presencia e vivencia, a menina relata passo a passo seu passeio. Constata que o tio tem muito dinheiro vivo e é proprietário de terreno onde constrói um prédio. Ela conta, mas não parece perceber que aí se insinua o miliciano que ocupa ilegalmente espaços urbanos do Rio de Janeiro (desrespeitando o gabarito das construções), num bairro em que a vida familiar comum, provavelmente da classe média alta, cerca-se de gradis, guaritas, porteiro, enquanto do outro lado da mesma rua a favela, o comércio e os bares populares crescem. E os habitantes desse outro lado se submetem: assim que avistam o carro, afastam-se servilmente para dar lugar ao poderoso.

Na praia, goza o desfrute das ostras – realçando que o tio a ensinou a gostar do caro aperitivo. O tio a mima: ela acentua que ele não deixa de lhe dar seu picolé favorito, sem se dar conta das insinuações maliciosas das guloseimas ou da ninharia do que custa ao tio. Ela não sabe que é mercadoria barata. E jovem e fresca.

No relato, a impotência do tio (que precisa tomar Viagra e a manda comprar o medicamento na farmácia do bairro chique) não é percebida como tal pela garota. Apenas anotada e interpretada de modo equivocado: “Devem ter pensado que só mesmo uma garota muito suburbana vai às compras de biquíni”. No motel, o sexo não protocolar, incrementado nas preliminares por um filme pornô, é rápido e esgota o tio, que logo dorme. Mas, como dorme mais do que deveria, fica bravo e a manda tomar um táxi para retornar à casa. A gentileza do início não se mantém ao final.

Quando a menina chega de volta, a mãe, que de tudo sabe, observa se ela usou camisinha e vê que não, pois a embalagem está fechada. Teme que a filha engravide, pois o tio é casado e não largará a mulher. Já o pai (que, de início fingira dormir quando o tio chegara) defende a filha e não teme um neto consanguíneo. O que se esconde nessa permissividade não é indicado. Cabe ao leitor interrogar-se.

Os fatos, indiciados como algo iterado, seja na frequência (semanal?) seja nos atos, estão ancorados num tempo que, como indicam as menções a algumas pessoas com máscaras, é o tempo do aqui-agora que, mais que o da pandemia global, é o tempo da promiscuidade, da ilegalidade, do enriquecimento criminoso (em uma forma peculiar típica dessa nova “classe”, os milicianos) que desenham o perfil dos novos poderosos – os quais, aliás, não usam máscaras. Eles ascenderam, não vão sair do pedaço e se valerão dos desfavorecidos e dos sem poder para viver seus pequenos grandes prazeres, conquistados com dinheiro, e o mais gozoso dos quais é o do mando – de corpos e de espaços. Os anos de chumbo ressoam nesse aqui-agora, mas já são outros. Desta vez na mão dos milicianos forjados no regime dos tempos contemporâneos.[6]

A esse conto vai se ligar o último, “Anos de chumbo”, em que a ditadura propriamente dita, nos seus anos mais terríveis, é apreendida sem compreensão pela perspectiva de um garoto (como em “Meu tio”), em seu ambiente familiar. Mesmo que o narrador relate sua história anos depois, o distanciamento entre o vivido e o narrado não traz comentários relevantes do enunciador a respeito dos fatos.[7] Não se trata de manter a perspectiva juvenil por via de discursos indiretos livres ou de diálogos em cena, mas de inexistir qualquer passo reflexivo que estaria suposto no ato de narrar o que se viveu.

O argumento do conto, simples, é tramado de modo complexo. A história é, em poucas palavras, a da morte dos pais, provocada pelo garoto, sem que ele saiba o porquê. Por medo de levar bronca devido ao incêndio que provocou? Mas por que tranca a porta e, assim, não dá a eles nenhuma chance de escape? Nenhuma dessas interrogações passa pelo relato, nem do menino que ele foi, nem do narrador que reconta os episódios.

O enredo, capcioso, desde o título remete ao tempo histórico. O primeiro momento da narrativa relata em 1ª pessoa as brincadeiras do menino, que vive às voltas com soldadinhos de chumbo. Só tem um amigo, filho do superior de seu pai, ambos militares. O protagonista precisa de muletas devido à poliomielite[8] e, por ser humilhado com o apelido de “manquitó”, pouco sai de casa, até porque a mãe é supervigilante, acompanhando-o, dando-lhe a mão, o que o faz sentir-se ainda mais rebaixado.

Restrito ao ambiente doméstico, também registra o que escuta ou vê em sua casa, mas sem entender o significado que por vezes tenta compreender, mas equivocadamente. Assim, quando sua mãe já era amante do major, superior do pai, o garoto, certa noite, ao buscar ajuda para aliviar as cãibras, percebe que ela está na cama com o major; ouve sussurros e respiração ofegante, risadas contidas e – sem transição narrativa – descrições das formas de tortura infligidas aos prisioneiros, ao que se segue o que o garoto não decifra: “minha mãe e o major foram se aquietando, e eu escutava apenas o arfar dos dois, depois a voz gemente da minha mãe a falar ânus, vagina, ânus, vagina”.

O que parece importar-lhe de fato são as brincadeiras com os soldadinhos. Os do amigo são melhores; ele os rouba. A mãe o delata ao pai, que o esculacha, arrepende-se e lhe dá uns soldadinhos do Exército brasileiro, “muito mequetrefes”.

O amigo pouco a pouco se afasta: está interessado em futebol. Ele nunca ficava para jantar, pois achava a comida da mãe do garoto muito ruim. Ligando a com b, mas de maneira errônea, é assim que o menino entende por que o major traz comidas finas para jantar com sua mãe quando o pai não está, ocupado com suas atividades noturnas como torturador que o major lhe delegava.

O pai fala mal do major, pois lhe cabia o serviço sujo, lidando com “prisioneiros de guerra”, enquanto seu superior ascendia na carreira sem sujar as mãos. No entanto, diante do major, lambe-lhe as botas a cada visita a sua casa. Já o major tripudia da honestidade do pai, às suas costas decerto, e ainda lhe dá rasteiras, tanto ao tornar-se amante da mulher do amigo quanto ao alegar ao Alto Comando que se eliminassem prisioneiros e se reduzissem as despesas; assim, dá um chega-pra-lá no amigo que “deveria se ater aos interrogatórios efetivamente úteis aos serviços de inteligência”, e, de quebra, recebe reconhecimento dos superiores. Para o major, para que gastar “tempo e dinheiro” com prisioneiros inflexíveis ou loucos ou zumbis? Com o acordo fechado com a Aeronáutica, aquelas criaturas “seriam jogadas de avião em alto-mar”, e, diz o narrador “essa parte não sei se entendi bem”.

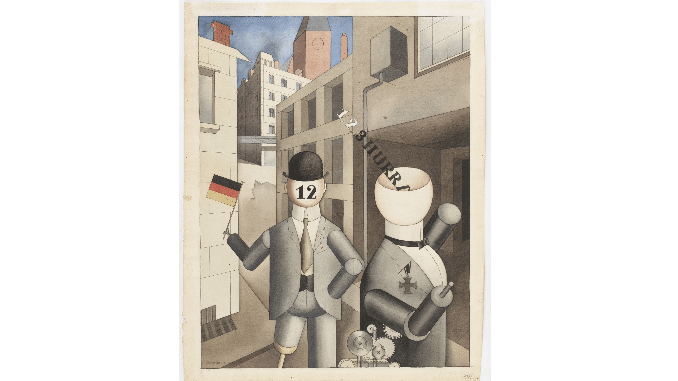

Nas batalhas imaginárias do garoto, o toque autoral (talvez demasiadamente à mostra para o leitor iniciado) é engenhoso. Elas têm referências históricas, com heróis e inimigos reais, sem que o garoto as explicite, e são reencenadas nas brincadeiras que faz à época em que recrudescia a violência da ditadura: em 9 de maio de 1971, ele brinca com a batalha do Major General James Stuart (general dos Estados Confederados dos Estados Unidos); em 5 de agosto de 1972, com a do general do Exército Imperial Alemão Lothar von Trotha (que, nos primeiros anos do século XX, comandou as atrocidades alemãs contra os povos nativos pelo domínio das terras do Sudoeste Africano, levando ao quase extermínio de alguns deles); em 30 de abril de 1973, a do General Custer (que em 1867 lutara contra os índios Sioux).

O conto se inicia sem explicações com uma dessas brincadeiras, o ataque do exército confederado no século XIX. Para o leitor, o efeito narrativo da sobreposição de datas do presente do enunciado a eventos do passado causa estranhamento. Especialmente porque são essas brincadeiras que enredam a narrativa; os outros acontecimentos, apreendidos indiretamente pelo garoto, tendem a relatos soltos que escapam à sua compreensão.

Ele brinca com soldadinhos de chumbo em dias certos dos anos 1971, 1972 e 1973 – que, como se sabe, foram os anos de chumbo, quando a violência inaudita se abateu sobre movimentos políticos de esquerda. A imaginação infantil estava obcecada pelos “feitos guerreiros” de dominação sobre os povos, o que não deixa de se articular ao clima bélico e homicida da época, tal como escutava nas conversas entre pai e mãe (“pelo que pude depreender, meu pai lidava com prisioneiros de guerra, criminosos que tinham sangue de verdade nas mãos”) e com o clima violento da casa (“[meu pai] voltava para casa com a mandíbula travada e sem mais nem menos pegava a bater na minha mãe”).[9] A consciência possível fica desbaratada desde aí, na visão autoral, e não por acaso no momento em que o nosso ornitorrinco, parido pela Ditadura, por sua vez abortada pelo colapso da modernização e a crise do valor.[10]

Nas conversas em seu círculo e adjacências (a família do major), o narrador – cuja distância com relação ao menino que foi é anulada – anota fatos. O pai quase sempre é humilhado pela mulher por não receber propinas. Já a mãe, trepa com o major quando o marido fica nos porões da ditadura, torturando presos. O menino vai contando tudo isso, meio sem saber do que se trata exatamente e qual é a gravidade dos acontecimentos. Ele continua com suas brincadeiras – a última delas em 1973, com o General Custer massacrando índios – numa alusão indireta, pela consciência autoral, à vitória da Operação Marajoara, que aniquilou a guerrilha do Araguaia (e de quebra torturou camponeses, tornou-os delatores sob ameaça de assassínio e os fez guiarem os soldados na mata. Na exibição espetacular do seu triunfo, a Operação matou Oswaldão, degolou-o e pendurou-o pelas pernas numa corda amarrada a um helicóptero[11]). Sem contar, claro, o extermínio dos pobres ligados aos efeitos drásticos do golpe de 1964.[12]

Desta vez, na brincadeira, o menino acende um fósforo para pôr fogo nas cabanas de índios, feitas com guardanapos de papel. As chamas fogem ao controle, inflamam a colcha, se alastram e são inúteis as providências do menino para evitar o incêndio. Ele, então, foge por medo de levar uma surra dos pais. Ao sair, tranca por fora a porta blindada da rua – sem saber por quê – na casa com cerca elétrica e janelas gradeadas. Sem ter para onde ir, vai à sorveteria e, depois de dar voltas no quarteirão, vê a casa inteira pegando fogo. Nota a chegada dos bombeiros, bem como o fato de já ser tarde demais para a salvação dos pais.

Como em “Meu tio”, o relato paratático vai enumerando fatos, sem que entre em cena a explicação que o narrador poderia dar a eles, ou, se o faz, é para atestar que não os compreendera bem. Nem remorso, raiva ou qualquer emoção. Conta impassivelmente os eventos terríveis que ouviu e que praticou. Quando relata com agilidade os eventos que culminaram na “queima” dos pais (trocadilho buarquiano com os crimes da ditadura) não esquece do detalhe de que foi tomar um “picolé de limão”, viu os pais agarrados nas grades das janelas e que foi devido ao trânsito que os bombeiros chegaram tarde demais.

Como entender a delinquência desse menino, filho de militar, que fantasia lutas de outro tempo histórico para, talvez, dar forma imaginária à guerra presente que pressente no ar? Como compreendê-la se o narrador não tem interesse em interpretá-la? Fato sobre fato – e, tal qual o narrador de “Conto de escola”, de Machado de Assis, esse garoto de “Anos de chumbo” parece ter sua formação determinada desde aí.[13] Tornou-se gente grande nos horrores que presenciava e que praticou. Formou-se no seio de um lar militarizado, anticomunista, violento, corrupto, imoral – tratando-o como rotina. Nesse caso, a ingenuidade não é apenas estratégia autoral para revelar a consciência obnubilada; trata-se também de recontar o abominável pela voz de quem tem o poder da narrativa e o poder propriamente dito, infenso à lei.

O conjunto narrativo, que inicia com a menina usada e abusada pelo tio e termina com o menino responsável pela morte dos pais, reata os anos duros da Ditadura à história brasileira contemporânea. Um tempo cuja continuidade está assinalada na destruição dos movimentos de contestação ao regime ditatorial e que, na perspectiva autoral que resulta do volume, configurou a normalização da violência em todas as esferas da vida social, bem como engendrou as novas subjetividades em todas as escalas sociais que, aderidas a um mundo anômico, já nada querem compreender e têm suas vantagens com isso. Registram-se os fatos e não se indaga sobre seu sentido. Esse é devolvido para o leitor como sua tarefa.

Na organização do conjunto, o segundo conto é “O passaporte”, em que a canalhice se torna o mote. Narrado em terceira pessoa, num ângulo colado ao personagem, o centro do enredo são as desventuras do “grande artista” que não encontra o passaporte pouco antes do embarque para Paris. Daí o imbróglio quando sai à procura do documento, com eventos cômicos nos quiproquós de suas andanças pelo aeroporto, passando pela polícia, pelos free-shops, até chegar ao banheiro onde encontra o passaporte na lixeira, propositalmente emporcalhado. O artista bem sucedido, agora objeto de rancor de muitos, torna-se vítima de uma vingança sórdida por diferença de opinião de um anônimo antagonista de sua carreira (um militante do antimarxismo cultural?).

Mesmo tendo encontrado o passaporte e conseguido se furtar à frustração de não viajar a Paris, mantém uma raiva fermentada que nenhum ansiolítico é capaz de frear. Já no avião, como suspeita de um jovem playboy, que dormia bem “como todo autêntico canalha” e com “o típico sorriso de um canalha”, torna-a um fato indubitável. Deixando de ser apenas “um aprendiz de canalha”, vinga-se do suposto responsável que, para ele, é o culpado incontestável: vale o que a imaginação manda valer. O culpado é o bonitão, com namorada atraente; o playboy de “nome composto”, “quatro sobrenomes, os múltiplos nomes de pai e mãe e sua data de nascimento”, como o artista verifica no passaporte em que há carimbos de entradas e saídas de “Paris, Nova Iorque, Praga, aeroportos do Oriente” deixando-se entrever o ressentimento do “grande artista” contra o outro e que o leva ao gozo da desforra. A vingança é revide: o artista rouba o passaporte do playboy enquanto ele dorme, arremessa-o na privada do avião e puxa a descarga: o “canalha” não entrará em Paris.

Mas, por fim, vingança consumada, ele estava completamente equivocado: o homem que tentara impedi-lo de viajar é seu companheiro no banco do avião. Com a cordialidade protocolar – típica do comportamento brasileiro que oscila do furor à simpatia – o artista deseja boa estadia ao companheiro. E aí o engodo se revela: o homem que ele supusera francês, mas é brasileiro lhe diz, com o isqueiro na mão: “Da próxima vez eu taco fogo”. A trama enreda ressentimento, destruição do outro pelo prazer da destruição e da desforra. Consequências? Zero, a não ser para o playboy.[14]

“Os primos de Campos”, a que se segue “O passaporte”, narra em 1ª pessoa as memórias de alguém que, distanciado do vivido, relembra eventos de sua vida desde os seis ou sete anos de idade. Os matáveis entram no campo do escrutínio da segregação e do extermínio desde os anos de chumbo. A data provável, 1970 ou 1974 – anos de Copa do Mundo e do ufanismo disseminado pela ditadura –, importa para o narrador pelo convívio com os primos, que vivem em Campos e passam as férias de julho e do verão no apartamento exíguo da família. Embora o narrador afirme que não tem “boa memória remota”, logo se contradiz, pois guarda cenas de sua primeira infância, mesmo que com certa dubiedade, e as presentifica (“quando estou… na sala de aula […] Ou talvez seja na sala de casa […]. Deve ser Copa do Mundo […], p. 49).

A convivência entre eles parece típica da idade, com brigas entre eles e também com arrelias supostamente inofensivas que já marcam a incivilidade ou as estratégias diante dos preços elevados das tarifas. Os primos conhecem as manhas. Mas, depois de várias infrações ao tomar ônibus e descer sem pagar, são apanhados pela polícia; na delegacia, o narrador recebe tratamento diferente do dos primos, que foram obrigados a ficarem nus e apanharam com barras de ferro na sola dos pés. O mistério desse tratamento não é objeto de reflexão do narrador, embora vá sendo indiciado por ele.[15]

O irmão mais velho tem implicância violenta com os primos, fato que o narrador atribui a ciúmes, o que vai sendo desmentido pouco a pouco pelo desenvolvimento do enredo: para o irmão, eles são “dois filhos de uma puta, nem mais, nem menos”, e o leitor só entenderá o sentido literal do xingamento no decurso do relato: o pai do narrador (negro) teve um caso com a mãe dos primos (“escurinha”), e com ela sumiu no mundo sem deixar rastros.

Vivendo apenas com a mãe e o irmão, numa situação de classe média baixa, o menino tenta recordar os traços do pai olhando fotografias; o pai aparecepara ele “apenas [como] uma sombra” na fotografia, sem se dar conta de que o que ele chama de “sombra” é o retrato de um negro.

Inicia-se aqui, apenas para o leitor, o esclarecimento a respeito da raiva do irmão mais velho contra os primos. Eles, negros, são filhos da mãe “escurinha”, a tia que fugiu com o pai negro do narrador, jogador de futebol com certa fama. O irmão mais velho, que puxou à mãe, branca, torna-se uma promessa no futebol [herança do pai?], mas teve a carreira inviabilizada por um “crioulo” que fraturou seus ossos, tendões e ligamentos.

Numa das vezes em que o primo vem até sua casa, fora da temporada de férias, o narrador assinala que se esquecera de que o primo mais novo havia sido chacinado em Campos, notícia que lhe fora dada horas antes. Diante do perigo de também ser assassinado, o mais velho refugia-se na casa da tia, pois o narrador, reproduzindo as palavras da mãe, afirma à namorada que ali ele estará bem protegido: “a milícia de Campos não vai querer arrumar encrenca no território da milícia do Rio”.

Mas o primo não está a salvo nem dentro de casa. As perseguições contra negros estão na ordem do dia, a milícia suprematista branca está em ação organizada e um de seus membros é o irmão “afro-descendente” do narrador.

No arco histórico amplo que se arma nesse conto excepcional – dos anos da Copa do Mundo e da ditadura exterminista aos extermínios paralegais da era bolsonarista – não há ruptura, mas continuidade, como indica a mão autoral ao incluir entre as figuras do presente a namorada do narrador, militante do movimento negro. Ao final o narrador anota: ao fugir com o primo para Barranquilla, na Colômbia (cidade em que o tráfico corre solto), vê no asfalto da rua “os vestígios de uma superbandeira do Brasil”.[16]

Na composição do conjunto, nem todos os outros contos têm o mesmo poder de revelação da realidade brasileira. Mas figuram velhos aspectos presentes na contemporaneidade, como a relação entre os bem postos e os miseráveis, em “Cida”, em primeira pessoa, nova peça de desfaçatez de classe edulcorada em solidariedade. Na apresentação da personagem, o narrador chega a ludibriar o leitor que supõe serem ambos da mesma classe social, uma vez que ele se encontra com ela, moradora da Praça Antonio Callado, na Barra da Tijuca. Logo vem o baque, porém: Cida mora na Praça, mendiga que se veste bem, embora anacronicamente, uma vez que “por caridade e por deboche” ganha roupas dos ricaços do Leblon.

Entre o narrador e Cida se estabelece alguma camaradagem apenas quando as esmolas são generosas (o que revela que Cida está também na lógica do fetiche).Dominada por manias, por vezes ela vê no amigo um agente que a persegue. Também as fantasias de superioridade tomam conta dela, que afirma estar grávida de um extraterreste, imperador do planeta Labosta. O narrador, preocupado com a iminência do parto, tenta levar Cida ao hospital, mas ela desaparece e, tempos depois, volta para entregar a filha a ele, o que, claro, nosso solidário homem não apenas não aceita como brada aos berros que “ela é louca”, defendendo-se dos gritos de Cida que o acusava de, abusando dela há tempos, não querer reconhecer sua filha. Os berros atraíam a “gentinha” (porteiros, babás, cozinheiras, motorista e cobradores do ponto de ônibus) e punham em xeque a respeitabilidade de nosso narrador. Cida some novamente, desta vez para sempre. Anos depois, quando já não há possibilidade de Cida estar na praça, pois “a associação de moradores do bairro não queria mais saber de mendigos na rua, e quando necessário acionava a prefeitura, que os recolhia a uns albergues superlotados, quando não mandava a limpeza pública enxotá-los com jatos de água”, o narrador encontra Sacha, a filha da Cida, que lhe mostra as cinzas da mãe. Também mendicante e psiquicamente desajustada, Sacha tem certeza de que a mãe reviverá ao voltar para Labosta.

O outro é uma curiosidade pitoresca que pode tornar-se perigosa. A solidariedade só existe quando não cria problemas, como o narrador afirma em certo momento de sua camaradagem com a mendiga: “Com receio de que ela [Cida] me seguisse até em casa, na volta da caminhada eu me sentava a seu lado no banco da praça, onde ela acabava por se recostar e dormir”.

Sonhos de grandeza não são privilégio de malucos pobres. O narrador em primeira pessoa de “Copacabana” é uma espécie curiosa de megalomaníaco, cujas fantasias de superioridade envolvem o convívio com artistas reconhecidos, como Neruda, Borges, Ava Gardner, e personalidades políticas, inclusive Echeverría, mas que, para o narrador, também poderia ser Etchegoyen.[17] Esse jovem, que parecia rico quando olhado de frente, mas pobre quando visto de costas, afirma o que fantasiou como se fosse fato, e sem hesitação contradita a veracidade do delírio, já que o estatuto da verdade já não lhe importa. O que importa é parecer importante (se visto de frente), quando sua desimportância se mostra na truculência que se imiscui por dentro da fantasia, desautorizando-a: “fui agarrado por dois grandalhões. Disseram que eu não tinha gabarito para frequentar o Golden Room [do Copacabana Palace]”.

A indistinção entre fantasia e realidade é o que domina também em “A Clarice Lispector, com candura”: um episódio juvenil, narrado em terceira pessoa, deixa marcas na vida do jovem de 19 anos apaixonado pela obra e depois pela própria Clarice Lispector. Ao longo de muitos anos, mantém a adoração pela artista mesmo já morta. A mãe, com 90 e tantos anos, preferiria que o filho, com 70 anos, escolhesse uma companheira ou mesmo um companheiro, “com direito à adoção de um casal de gêmeos”, em vez da fixação psicótica na persona de Clarice Lispector, que se apossa dele (“Veja lá, filho, veja lá se não vai sair para a rua vestido de Clarice Lispector”). Do que se depreende da fala da mãe, nonagenária, os resultados da nova luta identitária já se normalizaram em alguns círculos sociais. Mas é a paranoia que vence.

Em “O sítio”, um idílio amoroso em tempos de pandemia não dá certo, desde a escolha do lugar, até a esquisita figura do caseiro. A paixonite é frustrada, a mulher some, e o narrador, contrariando o que narra, afirma: “Saudades dela não tenho, nem lembranças pungentes, nada. Quando a relembro, penso num tempo meio que girando em falso, meio que transcorrendo sempre no presente, meio que sendo um gerúndio, por assim dizer. Melhor dizendo, penso nela como um episódio estanque, sem antes nem depois, já destacado de mim”. Não seria esse um belo truque autoral para tratar do que certa intelectualidade compreende sob a forma de presentismo?

O volume de Chico não dá trégua: por onde se observe, a opacidade do real e o desaparecimento da consciência das personagens e dos narradores, bem como o triunfo da alucinação sobre a realidade, são a matéria bruta. Estilizada, ela faz ver o que há, como resultado da era que, no Brasil, se escancara com a ditadura militar e com o cenário internacional. Os desdobramentos do arco histórico amplo remetem ao que parece não ter saída a não ser por meio de sua figuração literária. Quem sabe capaz de dar ânimo a alguma tentativa de imaginar o que poderá advir.[18]

*Ivone Daré Rabello é professora sênior do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP. Autora, entre outros livros, de Um canto à margem: uma leitura da poética de Cruz e Sousa (Nankim).

Referência

Chico Buarque. Anos de chumbo e outros contos. São Paulo, Companhia das Letras, 2021, 168 págs.

Bibliografia

ARANTES, Paulo Eduardo (2004). “Nação e reflexão”. IN: Zero à esquerda. São Paulo: Conrad, 2004, p. 70-108.

CANDIDO, Antonio. “A nova narrativa”. IN: A educação pela noite e outros ensaios São Paulo: Ática, 1989, p. 199-215.

_____. “Esquema de Machado de Assis”. São Paulo, Duas Cidades, 1970, p. 13-32.

CARONE, Modesto. Lição de Kafka. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, especialmente p. 65 e 101.

JAPPE, Anselm. A sociedade autofágica: capitalismo, desmesura e autodestruição. Trad.: Júlio Henriques. São Paulo: Elefante, 2021.

PÉCORA, Alcir. “Chico Buarque em Anos de chumbo mostra vigor em sua estreia em contos”. In: Folha de S.Paulo, 14 de outubro de 2021.

SANCHES, Pedro Alexandre. “Os anos de chumbo são hoje, na escrita de Chico Buarque”. In: farofafá, 5 de novembro de 2021.

SCHWARZ, Roberto.“Um romance de Chico Buarque”. In: Sequências brasileiras. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 178-181

Notas

[1] Pensa-se aqui não apenas na descrição da vida nas cidades grandes, sobretudo o Rio de Janeiro, mas especialmente no “realismo feroz”, de Rubem Fonseca, que “agride o leitor pela violência, não apenas dos temas, mas dos recursos técnicos – fundindo ser e ato na eficácia de uma fala magistral em 1ª pessoa […], avançando as fronteiras da literatura no rumo duma espécie de notícia crua da vida” (CANDIDO, 1989, p. 211). Decerto essa tendência está ligada ao momento histórico – as tremendas décadas 1960 e 1970, anos de turbulenta radicalização do populismo, de início, e, depois, de execrável brutalidade da opressão e da repressão. Não se pode esquecer, além disso, de que essas décadas caracterizaram-se também pela violência urbana, pela criminalidade solta, a marginalidade econômica e social que a ditadura comandou e que não terminou com o fim do regime.

[2] Sobre o romance, ver dissertação de Matheus Araújo Tomaz, Budapeste no jogo do contra. Um estudo literário sobre a paranoia objetiva em Chico Buarque. DTLLC/FFLCH/USP, 2021. Os termos “nota realista” e “nota irrealista” são de autoria do autor.

[3] Pensa-se aqui na interpretação excepcional que Modesto Carone dá ao narrador kafkiano, em Lição de Kafka (São Paulo: Companhia das Letras, 2009).

[4] Como se sabe, Flaubert faz nascer o narrador distante da tradicional figura de autoridade, capaz de aquilatar e julgar. Em vez disso, seu narrador impassível é um instrumento de precisão, que fixa certa imagem do real para um leitor que deverá interpretá-la e julgá-la por seus próprios meios.

[5] Note-se que a investigação geográfico-social do Rio de Janeiro não é inédita na obra de Chico Buarque. Novo aqui é o fato de não haver descrição dos espaços percorridos, apenas observações en passant.

[6]Ver Gabriel Feltran. “Formas elementares da vida política: sobre o movimento totalitário no Brasil (2013- )”. In:Blog da Boitempo.

[7] Numa das cenas mais cruas, o narrador reconhece que, ao ouvir, do Major, que seu pai “enfiava objetos no ânus e na vagina dos prisioneiros”, comenta que “aquelas palavras eu não conhecia, mas adivinhava, se não pelo sentido, pela sonoridade: não podia ser mais feminina a palavra vagina, enquanto ânus soava a algo mais soturno”. O que espanta, desde a infância, não é o fato, mas a palavra.

[8] A nota da poliomielite para caracterizar o personagem não é gratuita: a família bem situada descuidou-se de seu rapazinho ou era negacionista com relação a vacinas. Nos anos 1970 era alta a taxa de prevenção, e a vacinação já existia desde 1960, com amplas campanhas públicas, depois de epidemias violentas no Rio de Janeiro em 1953. Atualmente, a taxa de crianças vacinadas diminuiu, o que poderá trazer a volta da doença, até agora erradicada no Brasil. Não é sem humor, mas com crueldade grotesca, que se associam aqui os atuais àqueles anos 1970.

[9] Os chamados “anos de chumbo” referem-se aos anos de combate feroz da direita contra a esquerda organizada (com extermínio da luta armada); o aparelho repressivo policial-militar e seus porões paramilitares contavam com apoio de grandes empresas. Em 1971, foi dizimada a Vanguarda Popular Revolucionária, organização responsável pelo sequestro do embaixador da Suíça no Brasil cuja libertação se deu com a troca de prisioneiros políticos. Ocorreram mortes e desaparecimentos de centenas de militantes civis e ativistas envolvidos em atividades consideradas subversivas pelo governo ditatorial; outros se exilaram ou passaram à clandestinidade. Com a censura à imprensa, os fatos ou não eram noticiados ou eram relatados de forma indireta (as famosas “receitas de bolo”), quando não espúria e mentirosa.

[10] Devo a sugestão, e mesmo o enunciado, a Paulo Arantes, que amarrou as pontas do que estava desatado. A formulação exigiria desenvolvimento que, porém, não cabe neste ensaio. Vale lembrar que, da consciência catastrófica do atraso (segundo Antonio Candido) ao desaparecimento da consciência – que se formaliza em Anos de chumbo, estamos diante de um fato indissociável da ilusão objetiva de nossa tradição crítica. Se houve um tempo em que nação e reflexão estavam articuladas, agora vivenciamos o esgotamento crítico do emprego do conceito de “nação”, bem como a dificuldade da reflexão e da imaginação sob novos parâmetros (que já não são nacionais) (cf. Arantes, 2004, p. 70-108). Na obra de Chico Buarque a formalização disso (o que chamei de desaparecimento da consciência) se refrata nos indivíduos, mas seu fundamento é a história brasileira.

[11] Agradeço a Maurício Reimberg a terrível referência.

[12] Como se sabe, a Ditadura 1964-1985 completou a industrialização brasileira e incentivou o setor de consumo. Em contrapartida, aumentou a dívida externa, a inflação atingiu patamares elevadíssimos, pouco se investiu em saúde, educação e previdência social (com impactos visíveis até hoje), desvalorizou-se a moeda, aumentou a corrupção no governo, favoreceram-se empreiteiras ligadas a políticos, achatou-se o salário mínimo, a população perdeu poder aquisitivo – em meio à neutralização das consciências pela indústria cultural, que se expandiu imensamente, e pelos lemas nacionalistas, implementados nas conquistas esportivas. Na luta sanguinária contra a militância revolucionária, os militares e os empresários construíram o que é nosso presente hoje, e não apenas do ponto de vista estritamente político.

[13] A referência a “Conto de escola” não deve ser tomada por sua estruturação. Em Machado, o narrador adulto toma distância dos eventos e narra como a corrupção o conquistou. A comparação tem a ver apenas com algo que simula serem os “anos de formação” à brasileira.

[14] Ressalvadas as particularidades brasileiras, pensa-se aqui nas categorias da subjetividade contemporânea descritas por A. Jappe em A sociedade autofágica.

[15] Os índices das torturas contra a população matável surgem aqui com realismo cru, indicando que eram usuais naqueles anos e antes deles. Isso é relevante porque a tortura dos presos políticos ocupava as discussões da época (mesmo com a censura) e pouco se falava das atrocidades contra os presos comuns e da conivência dos policias com a violência nas celas. Veja-se: “Todo mijado na delegacia de menores levo outros tapas e pescoções, sem contar as ameaças do xerife, um mastodonte de sunga que é o chefão da cela. O xerife, na língua dos policiais, é o maior arrebentador de pregas dos moleques que baixam no distrito”.

[16] O revival do ufanismo nacionalista na era Bolsonaro inclui o lema “O Brasil acima de tudo” criado ao final da década de 1960, pouco depois do AI-5, pela Centelha Nativista, cujas atividades visavam a ressuscitar os valores “de nacionalismo não xenófobo, de amor ao Brasil e de criar meios que reforçassem a identidade nacional e evitasse a fragmentação do povo pela ideologia e exploração de dissensos da sociedade dividindo o povo nos termos da velha luta de classes do marxismo”. Segundo o coronel Claudio Tavares Casali, o lema foi muito questionado devido à semelhança com o brado nazista de “Alemanha acima de tudo” (no alemão, “Deutschland über alles”) (cf.: “‘Brasil acima de tudo’: conheça a origem do slogan de Bolsonaro”. In Gazeta do povo, sem data). Acrescente-se que ao lema direitista dos anos 1960 somou-se a divisa dos neopentecostais na era bolsonarista: “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”.

[17] Echeverría foi presidente do México e governou com mão bruta entre 1970 e 1976; Etchegoyen, o único militar a se manifestar publicamente contra o relatório da Comissão da Verdade de 2014. Novamente o arco se estabelece: anos de chumbo não só no Brasil se articulam à compreensão do contemporâneo.

[18] Este texto, em versão preliminar, foi debatido em reunião do grupo Formas culturais e sociais contemporâneas, organizado por mim e pelo professores Edu Teruki Otsuka e Anderson Gonçalves. Agradeço aos membros as contribuições dela resultantes.