Por MARTIN JAY*

A era do capitalismo liberal teria sido apenas um interlúdio entre duas épocas nas quais a mediação impessoal do mercado fosse desnecessária para garantir subordinação e obediência?

“A Escola de Frankfurt sabia que Trump estava vindo” anunciou um ensaio de Alex Ross na New Yorker em 5 de Dezembro de 2016. De fato, muito foi dito recentemente sobre a presciência da Escola de Frankfurt em antecipar a ascensão do nacionalismo populista em geral e de Donald Trump em particular. De maneira geral, o foco tem estado em suas críticas da indústria cultural, da personalidade autoritária, das técnicas dos agitadores de direita e do antissemitismo.

Outro aspecto de seu legado, contudo, tem sido largamente ignorado; ele suplementa os insights da Escola de Frankfurt sobre as origens psicológicas e culturais do problema e aprofunda as análises das técnicas demagógicas do agitador. Estou me referindo aqui à sua frequentemente negligenciada análise do que eles chamaram de “sociedade dos rackets” para explicar a ascensão inesperada do fascismo.

Sua relevância atual pode ser reconhecida em sua totalidade se fizermos um desvio pelo celebrado filme de 2019 de Martin Scorsese, O Irlandês, que narra a carreira do pistoleiro da máfia Frank Sheeran, de quem uma das vítimas mais notáveis – ou, pelo menos ele assim o afirmou a seu biógrafo Charles Brandt, em I Heard You Paint Houses – foi o presidente do Sindicato Nacional dos Caminhoneiros [Teamsters Union], Jimmy Hoffa.

Se o filme resolve ou não de maneira convincente o mistério do desaparecimento de Hoffa em 1975, o que importa é que ele é brilhantemente bem-sucedido em pintar um quadro vívido de um mundo violento e amoral, no qual as relações de poder são transacionais e a ameaça de traição paira mesmo sobre as amizades que parecem ser as mais leais. É um mundo apenas intermitentemente submetido a limites legais e indiferente a apelos por piedade, cuja ausência é sublinhada pelos papéis cuidadosamente marginalizados que ele atribui às mulheres. Apesar da aparição de um padre que acolhe a confissão de Sheeran no final de sua vida e sugere que ele pode de algum modo ter força de vontade para alcançar um arrependimento que ele é incapaz de sentir, a religião não oferece nenhuma rota de saída para o inferno terreno no qual ele está vivendo.

O Irlandês pode parecer pouco mais que uma reflexão elegíaca sobre o rico gênero de épicos sobre a máfia que nos deu as três versões de O Poderoso Chefão, as sete temporadas de Os Sopranos e muitos outros clássicos anteriores feitos pelo próprio Scorsese. Mas como fica patente no recurso mal-feito de atribuir a fluência de Sheeran em italiano ao seu serviço militar na Segunda Guerra Mundial – como se os soldados americanos tivessem tempo de ler Dante nas praias de Salerno – o filme não nos mergulha de fato na cultura da máfia. Não sendo um italiano, Sheeran não pode se tornar um membro pleno da máfia e a ascendência alemã e irlandesa de Hoffa também faz dele um inelegível para a entrada em qualquer “família”. Embora os atores que os interpretam de modo tão vívido, Robert De Niro e Al Pacino, inevitavelmente nos convidem a entrar no universo criado por Mario Puzo e Francis Ford Coppola, o território da história que eles habitam está muito além de qualquer meio etnicamente circunscrito.

O que faz de O Irlandês uma representação tão forte daquela sociedade é sua insistência em mostrar que as práticas e os costumes da máfia permeiam muitas outras instituições. Eles aparecem de maneira mais óbvia no movimento sindical, no qual a Irmandade Internacional dos Caminhoneiros, cujo fundo de pensão vultuoso serve de cofrinho para empréstimos aos gângsteres, torna-se ainda mais corrupta quando Hoffa – preso por manipulação de júri, tentativa de suborno e fraude – é substituído por Frank Fitzsimmons.

Também aparecem no sistema judiciário, no qual os juízes podem ser comprados, os júris podem ser manipulados e os advogados são livres para usar todos os truques que trazem na manga para derrotar a justiça. E, mais chocante ainda, eles permeiam também o mundo da política, onde John Kennedy é eleito por causa de uma manipulação ilegal dos votos em Illinois, a Baía dos Porcos é invadida para trazer os donos de cassino de volta para Havana, Hoffa ganha liberdade condicional de Nixon por uma contribuição na campanha e, possivelmente, apenas possivelmente, Lee Harvey Oswald é contratado como assassino de aluguel pela máfia. É tal a imersão da política na sociedade dos rackets que os gângsteres ficam incrédulos quando Bobby Kennedy tem a audácia de quebrar as regras e ir atrás de Hoffa.

Por mais conjecturais que essas afirmações possam ser, O Irlandês pode nos dizer mais sobre nosso próprio mundo do que sobre o de Sheeran e Hoffa, um mundo que, abominavelmente, está se tornando parecido com o que a Escola de Frankfurt chamou de “sociedade dos rackets”.

Introduzido pela primeira vez quando Max Horkheimer e seus colegas do Instituto de Pesquisa Social estavam no exílio americano, o conceito buscava explicar o regime nazista que os havia afastado da Alemanha. Os resultados, na verdade, foram conflitantes, já que planos para um estudo de larga escala produziram apenas ensaios não terminados e traços dispersos de seus argumentos em estudos subsequentes. Mas eventos recentes reavivaram o interesse em recolher os achados do torso que permanece inconcluso que restou.

Na America para a qual Horkheimer e seus colegas fugiram, em 1934, as palavras “rackets” e “racketeering” foram cunhadas para indicar a crescente proeminência do crime “organizado” ou “sindicalizado”. Sobrevivendo ao fim da Proibição, ele vicejou em empreendimentos ilegais como a prostituição, o tráfico de drogas, loterias paralelas e apostas, e se espalhou facilmente para outras formas de corrupção, incluindo a política.

Mas, perguntava-se a Escola de Frankfurt, e se toda uma sociedade tivesse sido corrompida pelo modelo dos rackets, voltando-se para vínculos baseados em lealdade pessoal, forjados por meio da proteção contra as ameaças de um mundo cada vez mais duro? E se as normas morais universais e o domínio abstrato da lei tivessem sido suplantados pelas relações concretas e transacionais entre patrono e clientes? E se o papel das classes – tanto em termos de luta entre as classes, quanto de solidariedade dentro delas – tivesse sido substituído por outras relações hierárquicas de dominação para além daquelas geradas pelo modo econômico de produção? E se a era do capitalismo burguês tivesse sido apenas um interlúdio entre duas épocas nas quais a mediação impessoal do mercado fosse desnecessária para garantir subordinação e obediência?

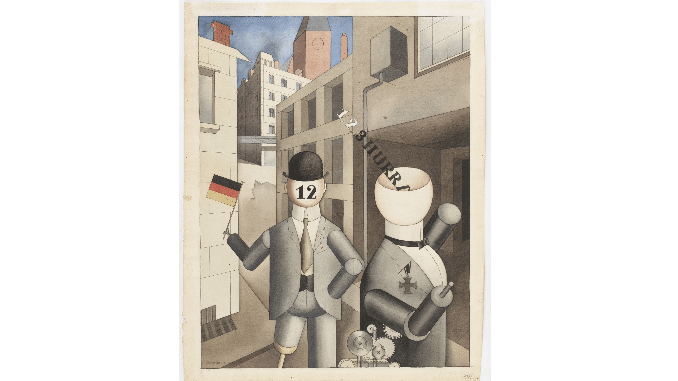

Fora tentador para outros alemães emigrados ver paralelos entre os rackets e os eventos recentes dos quais eles haviam escapado na Europa. A peça de parábola de Bertold Brecht, A resistível ascensão de Arturo Ui, de 1941, satirizava a ascensão de Hitler ao poder por meio da ficção de uma gangue da Chicago dos anos 1930 que controlava o cartel da couve-flor. A rede subversivamente charmosa de pequenos criminosos da Ópera dos três vinténs era suplantada em grande escala por uma empreitada muito mais sinistra. Jamais produzida durante sua vida, a peça não foi, no entanto, um dos sucessos de Brecht. Na verdade, Theodor W. Adorno mais tarde iria criticá-la por apagar os verdadeiros horrores do fascismo ao fazer dele um “acidente, como uma fatalidade ou um crime” e não o “produto da concentração do poder social”.

Mas apesar da relação tensa com Brecht durante seu exílio comum no Sul da Califórnia, Adorno e seus colegas também haviam começado a ponderar as implicações mais amplas dos rackets no final dos anos 1930. Apesar de terem sido criticados posteriormente em virtude de um suposto “deficit político” por não terem conectado sua teoria radical com uma práxis revolucionária, eles nesse ponto encampavam uma versão mais sombria da “primazia do político” ao explicar a dominação em termos essencialmente não-econômicos. Como Horkheimer asseverou em “Rackets e o espírito”, um memorando não publicado de 1942: “A forma básica da dominação é o racket. […] A categoria funcional mais geral exercida pelo grupo é proteção”.

Sua correspondência do mesmo ano mostra grandes expectativas para um esforço coordenado do Instituto de aplicar o modelo dos rackets a diferentes setores da vida moderna, o que ressuscitaria o programa inicial interdisciplinar do Instituto. Horkheimer tinha passado a acreditar que a centralidade do modo de produção e das classes definidas economicamente a que ele dava origem havia caracterizado apenas o período do capitalismo liberal clássico. Depois dele, formas anteriores de dominação mais direta teriam retornado sob nova aparência. Antes da ascensão de uma classe dominante mais ou menos consolidada confrontando uma classe trabalhadora crescentemente organizada, cuja interação era mediada pelas relações de salário no mercado e pelo domínio da lei formal, havia existido uma profusão de associações em competição entre si, lideradas por elites que protegiam seus subalternos em troca de obediência. A ameça de retaliação sempre pairava sobre aqueles que rompiam a hierarquia do que Adorno chamou de “um ingroup fechado, violento e rigidamente liderado – um racket”.

Em “O fim da razão” [“The End of Reason”], publicado em 1941, Horkheimer afirmou que “alcoviteiros, condottieri, senhores feudais e guildas sempre protegeram e ao mesmo tempo exploraram seus clientes. A proteção é o arquétipo da dominação”. Agora, na era pós-liberal, seja ela chamada de capitalismo monopolista ou de capitalismo de Estado, tendências organizacionais estariam restaurando tais arranjos diretos e não-mediados de poder, nos quais qualquer pretensão de representar interesses gerais ou princípios universais fora abandonada.

Em sua elaboração mais extensa da teoria dos rackets, um ensaio não publicado de 1943, intitulado “Sobre a sociologia das relações de classe” [“On the Sociology of Class Relations”], Horkheimer delineia claramente sua mudança explícita com relação ao marxismo clássico: “O padrão racket, que costumava ser típico do comportamento dos dominantes em relação aos dominados, é agora representativo de todas as relações humanas, até mesmo aquelas no interior da classe trabalhadora. A diferença entre rackets do capital e o racket do trabalho reside no fato de que no racket capitalista toda a classe se beneficia, enquanto o racket do trabalho funciona como um monopólio apenas para seus líderes e para a aristocracia dos trabalhadores”.

Em vez de se focar na constituição psicológica ambivalente da classe trabalhadora ou em seus preconceitos ideológicos, como o Instituto havia feito em vários estudos que começaram na época de Weimar e continuaram no exílio, Horkheimer ofereceu uma análise estrutural na qual o proletariado, em vez de se opor à classe dominante capitalista, internalizava mimeticamente seu padrão de dominação.

O retorno ao modelo de organização social dos rackets significou um enfraquecimento concomitante das mediações universalizantes que haviam obscurecido seu funcionamento durante o apogeu do capitalismo liberal. Uma dessas mediações era o mercado impessoal, baseado em uma fé ideológica na possibilidade de recompensar de maneira justa o mérito e a diligência. Como o teórico da política do Instituto, Otto Kirchheimer, colocou, “Racket conota uma sociedade na qual os indivíduos perderam a crença de que a compensação por seus esforços individuais irá resultar do mero funcionamento das agências do mercado impessoal”. Ao expor a mentira da igualdade de oportunidades e da justiça dos mecanismos de mercado, o retorno da sociedade dos rackets pode ser admirado, de modo relutante, por retirar o véu ideológico da dominação efetiva. Mas o que ele também solapava era a promessa dialética que tais ideologias sempre contêm.

Em “Rackets e o espírito”, Horkheimer argumentava que “cada racket conspira contra o espírito e todos agem para si mesmos. A reconciliação entre o geral e o especial é imanente ao espírito; o racket é seu contraste irreconciliável e sua ofuscação nas ideias de unidade e comunidade”. Igualmente problemático era o repúdio explícito ao estado de direito e ao ideal da soberania popular, ambos ridicularizados pelo autointeresse particularista incontrito de uma solidariedade protetora. Assim, para citar Kirchheimer mais uma vez, “é a experiência de uma prática associativa a qual implica que nem a escolha do indivíduo por uma associação, nem as metas que esta última persegue sejam o resultado de atos conscientes pertencentes à esfera da liberdade humana”.

Traços do modelo da sociedade dos rackets permaneceram no trabalho do pós-Guerra de Horkheimer, Eclipse da razão, e em sua obra conjunta com Adorno, Dialética do esclarecimento. Eles apareceram nas análises das técnicas dos agitadores demagógicos feitas pelo Instituto, mais notavelmente no estudo de Adorno, não publicado em vida, das técnicas psicológicas do evangelizador fascista de rádio, Martin Luther Thomas. Mas os ensaios substantivos dedicados à questão ficaram como esboços que foram publicados apenas postumamente e o projeto interdisciplinar nunca foi realizado.

Com a derrota do fascismo e a sobrevivência das instituições liberais democráticas, as afirmações abrangentes da teoria, que postulava uma transição epocal na história humana, pareciam exageradas. A afinidade do modelo da sociedade dos rackets com uma análise do capitalismo tardio baseada nos monopólios, defendida de maneira mais enfática dentro do Instituto por Franz Neumann, fez dela uma ideia desajeitada e subalterna à tese alternativa de Friedrich Pollock acerca do “capitalismo de Estado”.

Enquanto a primeira tese envolvia uma disputa mais anárquica, ou ao menos policrática, entre os rackets de proteção competindo entre si, o que poderia levar ao caos, a última enfatizava o triunfo de uma “economia de comando” que empregava a racionalidade instrumental para conduzir o sistema e apaziguar suas contradições. Embora a extensão total da adesão de Horkheimer e Adorno ao argumento de Pollock tenha sido contestada, ela passou a informar a noção tardia deles de um “mundo administrado” bem como a “sociedade unidimensional” de Marcuse. Aqui, as forças mais impessoais da abstração liberadas pelo princípio da troca capitalista permaneceram mais potentes do que as transações personalizadas de um racket de proteção.

Outra fonte de hesitação pode muito bem ter sido a percepção de que as ideologias mediadoras dissipadas pelo ressurgimento dos rackets ainda tinham um fraco poder de resistir à completa implantação. Em “Rackets e o espírito”, Horkheimer admitia que “na verdadeira ideia de democracia, que leva uma existência reprimida e subterrânea nas massas, o vestígio de uma sociedade livre dos rackets nunca foi totalmente extinto”.

Refletindo, enquanto um emigrado em 1944, sobre a ainda valiosa função da ideologia liberal democrática, Adorno concedia que: “Nós devemos nossas vidas à diferença entre a estrutura econômica do capitalismo tardio e a sua fachada política. Para a crítica teórica a discrepância é insignificante: por todo o lado, o caráter farsesco da suposta opinião pública e da primazia da economia nas decisões reais pode ser demonstrado. Para inúmeros indivíduos, contudo, o véu fino e efêmero é a base de toda sua existência”.

Além disso, o poder das ideologias de um tipo menos benigno – em particular, o antissemitismo exterminacionista que alimentava o Nazismo – para triunfar sobre a relação puramente transacional entre patrono e cliente também deveria ser levado em conta.

Finalmente, também pode ter havido alguma hesitação em torno da caracterização grosseira do trabalho organizado como sendo inteiramente corrompido pelos rackets, duplicando mimeticamente em miniatura a estrutura monopolista do capitalismo como um todo. A ideia, na verdade, havia sido inicialmente promovida pelos líderes do Big Business para desacreditar o movimento trabalhista, como, por exemplo, no livro It’s a Racket (1929), de Gordon L. Hostetter e Thomas Quinn Beesley.

Em 1942, quando o Instituto ainda podia ver o fascismo em termos apocalípticos como uma ameaça de nível mundial, Horkheimer escrevera que “o curso histórico do proletariado leva a um ponto de virada: ele pode se tornar uma classe ou um racket. Racket significa privilégios dentro de fronteiras nacionais, classe significa revolução mundial. O Führer retirou a escolha do proletariado: eles escolheram o racket”. Mas dentro do Instituto a rigidez dessa oposição já começava a levantar dúvidas.

Em uma carta respondendo a um esboço de “Sobre a sociologia das relações de classe” de Horkheimer, Marcuse alertava, em 1943: “você deve ser especialmente cuidadoso para evitar a impressão de que você toma a ‘transformação da luta de classes em adaptação’ como um fait accompli e como a história toda. […] A coordenação da classe trabalhadora como um todo com o aparato da sociedade monopolista não foi bem-sucedida, não neste país, certamente não na Alemanha e na França e provavelmente não na Grã-Bretanha”.

Quando a poeira baixou depois da guerra, a alternativa radical sugerida por Horkheimer, tal como a dura escolha posta por Rosa Luxemburgo durante a guerra mundial anterior “entre socialismo ou barbárie”, parecia exagerada. Ainda que, como o exemplo subsequente dos Teamsters de Hoffa mostra, sindicatos certamente possam ser corrompidos, teria sido injusto considerar todos eles como rackets em germe, um exagero perigoso que cairia bem nas mãos dos propagandistas contra os sindicatos.

Hoffa nos remete à nossa pergunta inicial: até que ponto o pântano da venalidade letal detalhada em O Irlandês e antecipada pela teoria da “sociedade dos rackets” da Escola de Frankfurt é uma visão do nosso próprio mundo? Para aqueles que buscam paralelos, talvez os exemplares contemporâneos mais explícitos de uma sociedade dos rackets sejam os assim chamados “Estados falidos”, nos quais senhores de guerra disputam espólios e poder sem respeito pela lei ou por interesses gerais. Somália, Líbia, Afeganistão e Sudão são apenas os exemplos mais óbvios, mas outros que se aproximam ou estão se recuperando da falência podem ser facilmente aduzidos.

Alguns comentadores até aplicaram o modelo da “sociedade dos rackets” a casos como o do Estado Islâmico, ainda que sua interpretação fundamentalista do Islã sugira que ele é ao menos tão motivado por uma ideologia mediadora poderosa quanto por um afã de poder e de pilhagem de ativos materiais. Mas, em outros casos, uma mistura tóxica de organizações paramilitares, tráfico de drogas e armas, captura de reféns e sequestros, e agressões sexuais sistemáticas, combinadas ao enriquecimento pessoal dos que estão no poder, apresenta afinidades inequívocas com o modelo dos rackets. Os efeitos apaziguadores das ideologias mediadoras ou universalizantes são diminuídos e a autopreservação depende da obediência ao protetor mais plausível. A soberania estatal, popular ou não, é enfraquecida até o ponto de sua extinção virtual, uma vez que a autoridade legítima é substituída pela coerção crua e o monopólio da violência, famosamente atribuído ao Estado moderno por Max Weber, é desfeito.

Mesmo quando o Estado soberano forte sobrevive – como no caso da Rússia de Putin – aspectos de uma sociedade do racket se manifestam no modo como os oligarcas e os remanescentes da antiga nomenklatura soviética fizeram de uma democracia frágil uma cleptocracia. Fora da política, claro, existem muitas manifestações de certa atitude criminosa [racketeering] que, apesar de tudo, ainda assombra o movimento trabalhista, e pode ser encontrada, ao menos em espírito, em outras instituições, da Big Pharma às federações esportivas internacionais. E ela infectou até mesmo a Igreja Católica, cujo escândalo pedófilo contínuo, junto com os imbróglios recentes no Banco do Vaticano, deram novo sentido à “proteção de Deus”.

Como o modelo da “sociedade dos rackets” pode nos ajudar a entender nossa própria situação política atual? Os Estados Unidos permanecem, claro, longe de serem um Estado falido ou uma cleptocracia de oligarcas. E, no entanto, existem alertas de perigo suficientes para ficarmos preocupados. Afinal de contas, em 2016, elegemos um presidente que cabe quase perfeitamente demais no papel do protagonista de uma narrativa mafiosa, permitindo que comentadores o denominassem de “um gângster na Casa Branca”, como o fez David Frum recentemente na The Atlantic.

Não apenas ele era famoso por conduzir uma série de negócios com esquemas fraudulentos e por se envolver em transações imobiliárias dúbias antes de sua eleição, mas ele continuou a operar da mesma maneira com relativa impunidade uma vez empossado (de fato, seu comitê de posse foi logo investigado por tráfico de influência). A lista dos subalternos de Trump ligados a escândalos criminais – Paul Manafort, Michael Cohen, Michael Flynn, Rick Gates, George Papadopoulos, Roger Stone – é impressionante. No meio do caminho, ele conseguiu até mesmo favorecer um genro, cujo pai era um criminoso condenado preso por contribuições ilegais de campanha, evasão de impostos e manipulação de testemunhas.

O sucessor de Cohen como advogado pessoal de Trump, Rudy Giuliani, saudado por seu papel como promotor no Julgamento contra a Comissão da Máfia em 1985-86, no qual os líderes das “Cinco Famílias” de Nova Iorque foram acusados sob a lei RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act of 1970), ganhou um tipo de notoriedade muito diferente por meio de seu envolvimento com os violadores da lei de financiamento de campanhas, Lev Parnas e Igor Fruman.

A escolha habitual de Trump por amigos duvidosos e por condutas gângster nos assuntos pessoais são frequentemente ecoadas no palco público. Intimidar testemunhas, ameaçar com retaliação delatores “traíras”, exigir lealdade pessoal no lugar da adesão à lei por parte dos subordinados e zombar da Cláusula contra Emolumentos da Constituição são apenas alguns dos exemplos mais ofensivos. Nas relações exteriores, a doutrina do America First significa que Trump trata aliados de longa data de maneira transacional, convertendo a OTAN e nossa aliança com a Coreia do Sul em rackets de proteção, nos quais os pagamentos têm que aumentar para que a proteção seja garantida.

Sua afinidade irrefreada por tiranos que governam países com a mesma indiferença ao estado de direito e que enriquecem a si mesmos no meio do caminho revela de maneira inequívoca e cristalina seus valores. E a aquiescência inerte que ele extorquiu do Partido Republicano, exemplificada pela lealdade que ele impõe entre políticos temerosos de serem desafiados em lutas primárias, mostra quão bem-sucedida a proteção pode ser em garantir obediência. Kim Jong Un pode ser ridicularizado como o “homenzinho do foguete”, mas Trump conquistou de maneira não menos abundante o apelido “homenzão do racket”. Nancy Pelosi foi, portanto, bem ao ponto em seu discurso para a Câmara antes de mandar os artigos do pedido de impeachment ao Senado, quando ela parafraseou o pedido de Trump ao presidente ucraniano com a pergunta infame de O Irlandês: “você pinta casas, também?”.

Ironicamente, quase tudo isso foi feito em plena luz do dia, o que pode contradizer o tom misterioso das conspirações típicas do crime organizado. Mesmo quando os enredos secretos de Trump são revelados, como em sua tentativa de extorsão da Ucrânia com o intuito de manchar um oponente político, ele assumiu seu mau comportamento desafiadora e desavergonhadamente.

De fato, é difícil não suspeitar que muito de seu apelo para aqueles que o apoiam teimosamente possa muito bem advir desse glamour subversivo que os gângsteres acumularam ao longo dos anos na cultura popular. O tema foi tratado pela primeira vez já em 1928, no filme mudo de Lewis Milestone, The Racket. Do “pequeno César” de Edward G. Robinson e do “inimigo público” de James Cagney, até o “Vito Corleone” de Marlon Brando e o “Tony Soprano” de James Gandolfini, nos apaixonamos por trapaceiros poderosos que vivem de acordo com suas próprias leis. Convenientemente, existe um Museu da Máfia em – onde mais? – Los Angeles, que anuncia que “nenhuma viagem está completa sem uma foto de souvenir como um suspeito fichado pela polícia”.

Trump, é verdade, pode parecer mais um vigarista comum e um impostor do que um assassino violento, apesar de sua ordem para assassinar Qasem Soleimani oferecer uma prova assustadora de que ele pode aspirar ao segundo papel também. Mas como Frank Sheeran em O Irlandês, ele sabe como fazer sua plateia, ou ao menos sua “base” inabalável, torcer por ele, por causa de sua aparência bruta, suas habilidades de sobrevivência e seu desdém por piedades morais e culturais. Além disso, para ao menos parte de seus admiradores masculinos, o sexismo escancarado de Trump e seu desprezo por mulheres fortes parece suscitar as mesmas emoções que acompanharam a famigerada fruta jogada na cara de Mae Clarke por Cagney em Inimigo público.

A análise da “sociedade dos rackets” feita pela Escola de Frankfurt, é verdade, vacilou quando procurou explicar a ascensão do fascismo. Ela não apenas subestimou a força das motivações ideológicas, como também sugeriu de maneira ambiciosa que a página de uma época na história do capitalismo global havia sido virada. Sua caracterização melodramática do movimento dos trabalhadores como tendo que escolher entre a revolução mundial ou a corrupção dos rackets era ofensivamente desdenhosa de outras alternativas honrosas, que permitiram a muitos trabalhadores se posicionarem no lado da política progressista e não-revolucionária, enquanto escolhiam líderes não mercenários. Jimmy Hoffa, de fato, estava no futuro do movimento dos trabalhadores, mas o futuro do movimentos dos trabalhadores não era simplesmente Jimmy Hoffa.

Não seria menos simplista afirmar que o modelo da sociedade dos rackets faz justiça completa à nossa situação atual. Muitas outras tendências de longa duração, bem como os acasos de eventos inesperados, nos levaram a essa conjuntura fatídica. Mas ao chamar a atenção para certos padrões perturbadores na cultura política contemporânea, especificamente, para a dialética não mediada da dominação e da proteção em muitos contextos sociais e culturais diferentes, ela de fato ajuda a esclarecer porque O Irlandês pode ser considerado o filme mais representativo de nossos tempos. E quando apreendemos o efeito espelhado dos rackets de verdade e de sua representação comumente romantizada pela indústria do entretenimento, a teoria nos deixa avaliar melhor como uma figura como Trump, que habita os dois mundos, se beneficiou dessa interação fatal.

Para concluir, talvez apenas comparando O Irlandês a outro grande filme da história do cinema americano sobre gangsterismo nos sindicatos possamos nos dar conta do quanto afundamos. Sindicato de ladrões, lançado em 1954, mostrava a jornada torturante de um dissidente que superava seu envolvimento com a máfia e suas lealdades familiares para desafiar o chefe violento que liderava o sindicato dos estivadores de Hoboken. Sem nenhuma das tonalidades étnicas que fazem o filme de Scorsese parecer uma fábula de fim de tarde sobre a máfia, ele traz uma abordagem decidida da delinquência dos sindicatos.

Para ser justo, o filme foi durante muito tempo assombrado pela alegação de que idolatrava um dedo-duro para justificar a delação feita por seu diretor Elia Kazan e o escritor Budd Schulberg durante o período macartista. A reação conflitante que Kazan ouviu quando recebeu um prêmio pelo conjunto de sua obra na cerimônia do Oscar em 1999 – apresentada, ironicamente, por Martin Scorsese e Robert de Niro – revela que o perdão levou tempo e de modo algum foi universal.

Seja lá como se julgue o subtexto apologético do filme, em seus próprios termos Sindicato de ladrões ilustra vividamente a sociedade dos rackets explorada pela Escola de Frankfurt. O conflito que ele apresenta não é entre capital e trabalho, mas, antes, dentro do próprio movimento dos trabalhadores, no qual a dominação é reproduzida em uma escala mais confinada, dentro de uma classe. O filme, contudo, apresenta uma visão mais esperançosa de como se pode resistir de maneira bem-sucedida a uma sociedade racket do que O Irlandês.

Não só há um porta-voz religioso explícito em prol da consciência moral na figura marginal de Karl Malden, no papel do Padre Barry, mas o filme confere a uma mulher, Edie Doyle, namorada do herói, interpretada por Eva Marie Saint, um papel ativo na resistência contra a máfia. E é por meio do que só pode ser chamado de “paixão” altruísta do antigo boxeador Terry Malloy, encarnado de maneira inesquecível por Marlon Brando, que uma redenção possível transparece. Enquanto o filme termina, o encanto do mafioso brutal Johnny Friendly, interpretado por Lee J. Cobb, é quebrado, e os estivadores desafiam o racket de proteção que os deixara sob sua dependência por tanto tempo.

Que o simples fato deles retornarem ao trabalho seja a medida de sua redenção, em lugar de desafiarem o contexto capitalista mais amplo no qual eles continuam inseridos, pode demarcar para alguns o limite das ambições críticas do filme. Mas em comparação com O Irlandês, no qual Frank Sheeran vive até uma confortável velhice, ainda que sozinho com suas memórias e desprezado por sua filha, é algo a ser celebrado.

Se O Irlandês pinta um mundo mais próximo do nosso do que Sindicato de ladrões, é porque os Terry Malloys corajosos ainda não apareceram para destruir por dentro o racket de proteção do nosso Johnny Friendly do Salão Oval. O encanto está longe de terminar para sua base obstinada, que parece respeitar os delatores tão pouco quanto os críticos impiedosos de Elia Kazan o fizeram em circunstâncias muito diferentes um tempo atrás. Trump, que em tantos aspectos parece sui generis, pode na verdade ser o precursor de coisas ainda piores no porvir.

Podemos não viver em uma sociedade de rackets totalmente desenvolvida, mas talvez estejamos ainda mais próximos dela do que estávamos quando um grupo de exilados da Alemanha nazista tentava compreender os tempos sombrios em que eles estavam imersos. Por um longo momento, eles pareciam estar no caminho errado, como eles mesmos concluíram. Mas hoje, quando um segundo mandato para um impedido, mas “absolvido”, racketeer-in-chief parece uma possibilidade clara, nós não podemos, infelizmente, estar tão certos disso.

*Martin Jay é professor da Cátedra de História “Sidney Hellman Ehrman”, na Universidade da Califórnia, Berkeley. Autor entre outros livros de A imaginação dialética: História da Escola de Frankfurt e do Instituto de Pesquisas Sociais 1923-1950 (Contraponto).

Trad. Anouch Kurkdjian

Publicado originalmente na Los Angeles Review of Books, em abril de 2020.

Notas

[1] A atenção crescente à sua importância na Alemanha culminou no livro de Thorsten Fuchshuber, Rackets: Kritische Theorie der Bandenherrschaft (Freiburg, 2019). Para uma discussão recente em inglês, ver o simpósio em Nonsite.org, 18 (Janeiro, 2019), com contribuições de James Schmidt, John Lysaker, Chris Cutrone, Nicholas Brown e David Janemann.

[2] Theodor W. Adorno, “Commitment”. In: Notes to Literature, 2 vols., vol. 2, trans. Shierry Weber Nicholsen (New York, 1992) p. 83. Ver também “Extorted Reconciliation: On Georg Lukács’ Realism in Our Time”. In: Notes to Literature, vol. 1, p. 222. [edição brasileira: Notas de Literatura – Duas cidades/34]

[3] Max Horkheimer, “Die Rackets und der Geist,”.In: Gesammelte Schriften, vol. 12, Nachgelassene Schriften 1931–1949, ed. Gunzelin Schmid Noerr Frankfurt, 1985), p. 287–288.

[4] Ver sua carta de 1º de Outubro de 1942, para Leo Lowenthal, in Max Horkheimer, Gesammelte Schriften, vol. 17, Briefwechsel 1941–1948, ed. Gunzelin Schmid Noerr (Frankfurt, 1996), p. 342–343.

[5] Theodor W. Adorno, The Psychological Technique of Martin Luther Thomas’ Radio Addresses (Stanford University Press, 2000), p. 68.

[6] Max Horkheimer, “The End of Reason”. In: The Essential Frankfurt School Reader, ed. Andrew Arato and Eike Gebhardt (New York, 1978), p. 35.

[7] Max Horkheimer, “Zur Soziologie der Klassenverhältnisse”. In: Gesammelte Schriften, vol. 12, p. 101–102.

[8] Erich Fromm, The Working Class in Weimar Germany: A Psychological and Sociological Study, ed. Wolfgang Bonss, trans., Barbara Weinberger (Leamington Spa, 1984); nos começo dos anos 1940, eles analisaram o antissemitismo entre os trabalhadores americanos em um estudo não publicado. Ver Catherine Collomp, “‘Anti-Semitism among American Labor’: A Study by the Refugee Scholars of the Frankfurt School of Sociology at the End of World War II”. In: Labor History, 52, 4 (November, 2011), p. 417–439.

[9] Otto Kirchheimer, “In Quest of Sovereignty,” (1944) in Politics, Law and Social Change: Selected Essays of Otto Kirchheimer, eds. Frederic S. Burin and Kurt L. Schell (New York, 1969), p. 180.

[10] Horkheimer, “Die Rackets und der Geist”, p. 290.

[11] Kirchheimer, “In Quest of Sovereignty”, p. 180.

[12] Horkheimer, “Die Rackets und der Geist”. p. 291.

[13] Theodor W. Adorno, Minima Moralia: Reflections from Damaged Life, trans. E. F. N. Jephcott (London, 1974), p. 112-113.

[14] Max Horkheimer, “Geschichte der amerikanischen Arbeiterschaft” (1942). In: Gesammelte Schriften, vol. 12, p. 260.

[15] Marcuse to Horkheimer, September, 1943 in Herbert Marcuse, Technology, War and Fascism, Collected Papers, vol. 1, ed. Dougl