Por RICARDO ABRAMOVAY*

Satisfazer necessidades alimentares apenas por meio de técnicas rigorosamente padronizadas é colocar-se na contramão das mais importantes exigências socioambientais e também culturais do século XXI

“O reducionismo foi a força motriz subjacente à maior parte da pesquisa científica do século XX. Para compreender a natureza, diz o argumento reducionista, precisamos, em primeiro lugar, decifrar seus componentes. O pressuposto é que, uma vez entendidas as partes, será fácil apreender o todo. Agora estamos próximos a saber quase tudo sobre as partes. Mas estamos tão longe quanto sempre estivemos de compreender a natureza como um todo”.

Foi exatamente há vinte anos que Albert-László Barabási, um dos mais importantes físicos da atualidade, publicou Linked, livro com a ambição de mostrar o papel decisivo das redes, das conexões (mais que dos componentes destas conexões) na emergência dos fenômenos naturais, sociais e nos negócios. Seu ponto de partida só podia ser, como mostra a citação acima, a crítica ao método até então predominante no pensamento científico e que ele não hesita em chamar de “reducionismo”.

A natureza fragmentária do conhecimento que dominou a formação científica até quase o final do século 20 não é um tema importante apenas para a filosofia da ciência. Essa fragmentação se exprime também nas consequências práticas da atividade científica.

A pesquisa agronômica, sobretudo a partir da revolução verde dos anos 1960, é talvez o mais emblemático exemplo do método reducionista que Barabási denuncia. É verdade que a criação de variedades de sementes de trigo e arroz, cujos potenciais eram revelados com o uso em larga escala de fertilizantes nitrogenados (e de agrotóxicos), contribuiu de forma decisiva para ampliar as safras e, por aí, a redução da fome no mundo, desde o início dos anos 1970.

Mas o próprio Norman Borlaug, protagonista da revolução verde e ganhador do Nobel da Paz, em 1970, reconhecia os limites de sua criação. Por um lado, ele tinha consciência de que a capacidade de aumento da produção resultante das tecnologias por ele estimuladas era limitada. A revolução verde correspondia a “comprar tempo” (25 ou 30 anos, a partir de 1970), até que a população mundial parasse de crescer. Aumentar a produtividade era a premissa básica para que ambientes naturais fossem poupados das atividades produtivas e, portanto, preservados. Nada mais distante do espírito do fundador da revolução verde do que, por exemplo, derrubar florestas para plantar soja.

Além disso, em discurso pronunciado trinta anos após sua premiação (ou seja, no ano 2000), Borlaug fez uma observação decisiva. Se a produção alimentar global fosse distribuída de forma equânime, isso permitiria alimentar um bilhão de habitantes a mais do que a população existente à época. Combater a fome, em sua visão, exigia então, antes de tudo, combater a pobreza.

Mas Borlaug tinha consciência também de que o padrão alimentar predominante nos países mais ricos do mundo não podia ser ampliado ao conjunto da sociedade global, por maior que fossem os avanços tecnológicos por ele concebidos. Se os povos dos países em desenvolvimento ingerissem a mesma quantidade de carnes que os dos países ricos, a produção alimentar seria suficiente para alimentar não um bilhão de pessoas a mais que a população existente no ano 2000, mas apenas metade da humanidade à época.

Ora, é em torno da produção de carnes que a agropecuária global hoje se organiza e, com exceção do sul da Ásia e da África Subsaariana, o consumo global médio de carnes é bem superior às necessidades de ingestão de proteínas. É a carne que usa a maior parte das áreas de produção, não só pelas pastagens, mas sobretudo pelos grãos (onde a soja tem papel central) destinados à alimentação animal. E esses grãos provêm de ambientes altamente artificializados, resultantes do domínio de técnicas padronizadas, homogêneas e cuja suscetibilidade aos eventos climáticos extremos é cada vez mais evidente.

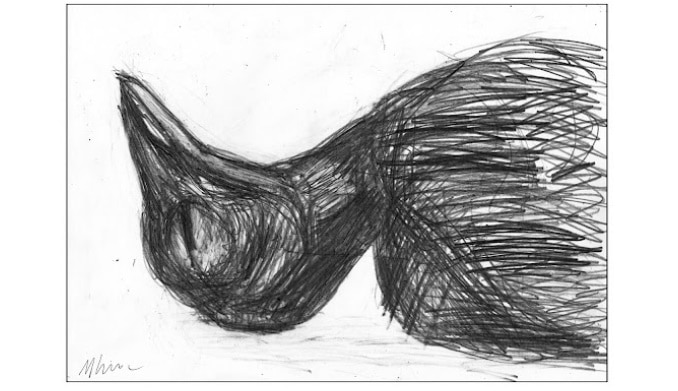

A vulnerabilidade dos padrões produtivos simplificados, homogêneos, territorialmente concentrados, e o reconhecimento de que hoje, a agropecuária é o principal vetor de erosão da biodiversidade, tornam o recém-publicado livro de Don Saladino, Eating to extinction, leitura indispensável. Jornalista da BBC e estudioso da relação entre agricultura, alimentação e saúde, Saladino não se limita a denunciar o “reducionismo” a que foi convertido o sistema agroalimentar global.

Por um lado, ele mostra que esse reducionismo é altamente lucrativo: quatro corporações controlam a maior parte das sementes hoje utilizadas no mundo. Metade dos queijos é produzida por bactérias ou enzimas vindas de uma só companhia. Cerveja, porcos, bananas, vinhos ou aves: para onde quer que se olhe, a redução na diversidade do que se cultiva e o domínio corporativo sobre essa monotonia dão o tom do crescimento agroalimentar atual.

Eating to Extinction é um gigantesco trabalho de reportagem em busca de iniciativas de indivíduos e grupos voltados a salvar e dar nova vida a alimentos raros. Alimentos da vida selvagem, cereais, vegetais, carnes, peixes, frutas, queijos, bebidas alcoólicas, estimulantes e doces, Saladino visitou trinta e quatro iniciativas em que pessoas e grupos, muitas vezes contra poderes dominantes e até em situações de guerra, dedicam a vida a recuperar alimentos, tradições, habilidades culinárias e o que pode ser rigorosamente denominado de cultura material que o avanço da Revolução Verde sistematicamente vem destruindo.

Satisfazer necessidades alimentares apenas por meio de técnicas rigorosamente padronizadas é colocar-se na contramão das mais importantes exigências socioambientais e também culturais do século XXI. Muito mais que simplesmente aumentar as safras, valorizar a diversidade e a imensa contribuição das culturas negras, indígenas, das tradições culinárias variadas, do prazer, dos rituais e do respeito ligados à alimentação é missão fundamental para quando desabar o poder dos que não conseguem desvincular veneno de comida e vivem na ilusão nefasta de que um vasto campo de soja é o que de melhor o Brasil pode oferecer ao mundo.

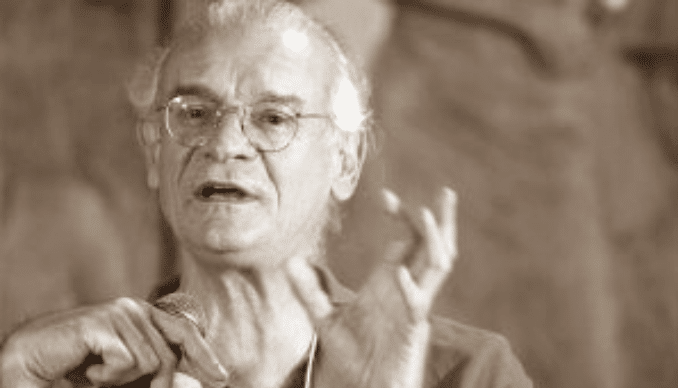

*Ricardo Abramovay é professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Autor, entre outros livros, de Amazônia: por uma economia do conhecimento da natureza (Elefante/Terceira Via).

Publicado originalmente no portal UOL .