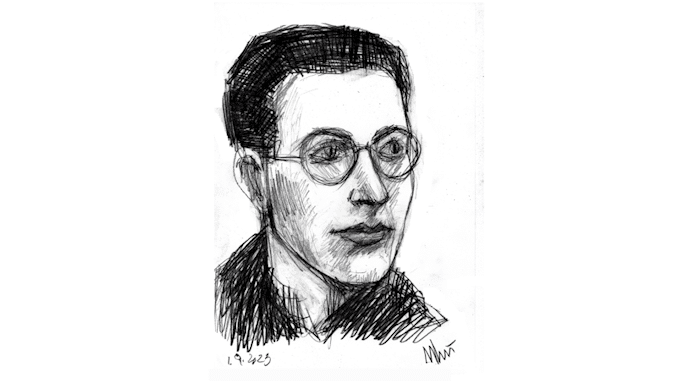

Por GÉRARD LEBRUN*

Considerações sobre o livro de Álvaro Vieira Pinto

Valor e significado político da “cultura nacional”

O divórcio entre a cultura das “elites” e a realidade nacional é um dos traços característicos dos países coloniais ou semicoloniais. Pelo menos dois livros recentemente publicados[i] e que se apresentam como fenomenologias da consciência de país “subdesenvolvido”[ii] contribuem para atrair nossa atenção para este problema. Ambos insistem na necessidade de se promover a formação de uma cultura nacional que se origine da luta pela independência efetiva (política e econômica).

De outra parte, na maioria dos países ditos “subdesenvolvidos”, de fato o esforço dos intelectuais conscientes visa sobretudo pôr fim ao colonialismo cultural, enunciando nele uma das formas insidiosas do imperialismo. Em todos os países empenhados num processo revolucionário, trata-se de uma reivindicação profundamente arraigada.

Seria incorreto tachar esse interesse dos intelectuais dos países novos pela “realidade nacional” de nacionalismo ingênuo, ou ver nele somente o efeito de uma frustração. Não é na verdade agradável ao estudante ter de consultar livros, assistir a filmes às vezes até mesmo cursos numa língua que não é a sua; ser enfim condenado ao poliglotismo porque sua língua não é ainda uma língua “cultural”. Mas se esse desagrado fosse a única origem do tema da cultura nacional, ele seria muito superficial e o nacionalismo nada mais seria do que sinônimo de xenofobia, aliás justificável.[iii]

Ora, a exigência de uma “cultura nacional” é mais ampla, pois não se separa da luta pela libertação através da qual ela necessariamente se constitui. Nesse sentido, a “cultura nacional” é mais do que a exigência de um produto de substituição: quando se clama pela sua consolidação, é que esta já se esboçou. Se a cultura já morreu quando nos propomos a defendê-la, como disse Sartre, ela já nasceu quando nos propomos a promovê-la. Na intelligentsia burguesa e particularmente da juventude, já eclodiu o conflito entre um novo sentido da nação e o ensino oficial que desde logo parece distanciar-se dos problemas atuais.

É este um conflito sadio, pois empresta significação à palavra “cultura”, onde os melhores estudantes europeus tendem a ver algo já adquirido, e os outros um meio de ascensão social. Na realidade, a “cultura” sempre supõe a polêmica contra as estruturas mortas. Foi a burguesia ocidental do século XIX que deu à palavra seu sabor açucarado e seu conteúdo gratuito; foi ela que transformou as obras da arte e do pensamento em etapas de um guia turístico ou de um código de boa companhia. Ao contrário, a “cultura nacional” de um povo que se liberta, longe de ser somente o desejo de emancipação diante dos modelos estrangeiros, possui um conteúdo positivo.

Não significa, como muito bem mostra Álvaro Vieira Pinto, um retraimento sobre o folclore. Se esta etapa constitui momento necessário de sua tomada de consciência, hoje ela já está superada. A “cultura nacional” também não se reduz apenas a um processo pedagógico. Não se confunde por exemplo com a instrução das massas e a luta contra o analfabetismo, embora a instrução seja necessária. O intelectual só a toma como sendo o essencial do processo cultural quando, prisioneiro dos modelos ocidentais, subestima a consciência das massas. O analfabetismo é, sem dúvida, um obstáculo a transpor, diz Álvaro Vieira Pinto, mas o intelectual laboraria em erro se o considerasse um mal em si, uma impureza.

É antes de tudo um passo necessário no processo do desenvolvimento. O erro intelectualista que nele só vê o lado negativo é um traço de alienação. Em suma, tradicionalismo e intelectualismo são duas maneiras de ignorar que a cultura nacional está se fazendo desde já no presente, que não se recolheu a um passo idealizado e que, além do mais, não espera, para surgir, a instrução do povo pelos intelectuais de boa vontade.

Entender deste modo a noção de “cultura nacional” parece paradoxal a um europeu. Quando não relega o país “subdesenvolvido” à barbárie, concede-lhe de bom grado, quer a cultura passada (gosto pelo folclore) quer a futura (formação de técnicos). Há aí, no entanto, um mal-entendido: a cultura já existe na prática revolucionária. Se não é capaz de reconhecê-la, o técnico europeu se expõe a decepções graves. Se acredita trazer maná celeste a um povo semi-inculto, em que pese às suas boas intenções, nada de positivo lhe trará.

Há várias maneiras de nos persuadirmos acerca da excelência da cultura que possuímos. Não nos referimos à mais odiosa (para denunciá-la, seria preciso um “Dicionário das Idéias Coloniais Importadas”), mas à mais ingênua, à linguagem que o racionalista incorrigível mantém: “o nível cultural deste país é baixo, seu ensino deficiente, estamos aqui para sanar estas deficiências, formar quadros e elevar os jovens à cultura universal, a nossa”. Esta linguagem pode conglomerar todas as boas vontades burguesas leigas e religiosas, mas nós a consideramos mistificadora.

A ascensão de um povo à cultura não se mede por mera formação técnica. Esta opinião ingênua pressupõe duas teses inadmissíveis: (i) que a “cultura”, no Brasil por exemplo, se reduz ainda a uma intelligentsia minoritária e que nada existe fora dela (os costumes pitorescos tomando o seu lugar); (ii) que a “cultura” se define unicamente pela aprendizagem e pela posse de técnicas que, uma vez adquiridas, permitem a cada povo entrar na cultura mundial, isto é, ocidental, que está sempre disposta a acolhê-lo tão logo tenha prestado exame de admissão.

Se esse técnico de boa vontade, constatando que seus pressupostos não são aceitos docilmente, mergulha na amargura, é sinal de que nada entendeu do país em que se encontra. Por quê? É que permanece prisioneiro de uma cultura que recebeu abstratamente, de sorte que nunca chegará a comunicá-la àqueles que o ouvem, a fazer com que a conquistem concretamente. Tomemos o caso de um professor europeu. Burguês ou pequeno burguês, trabalhador consciencioso, especialista, que significa para ele esta cultura que em seu país se encontra encarregado de transmitir a outros jovens burgueses, futuros trabalhadores conscienciosos etc? Quer queira quer não: uma situação reconhecida numa sociedade estabilizada.

Mas aqueles diante de que se encontra agora, da África ou da América Latina, que esperam eles da “cultura”? Algo muito diferente de um status social assegurado ou o prazer de transmitir uma mensagem dedicada a outros. Aqui não é mais permitida nem a inconsciência nem a abstração: estas não têm mais cabimento algum. Para os estudantes de um país novo, o engajamento político não é um luxo que uma consciência escrupulosa se pode oferecer em Paris, nem mesmo se trata de um caso de consciência, mas de vida antes de tudo. A educação não mais se separa da educação política, enquanto, entre os estudantes de nossas Faculdades francesas, ela está sempre separada. Há, de um lado, a adesão política e a reunião da célula; há, de outro lado, o trabalho escolar e a preparação dos exames. Posso assegurar que muitas vezes se trata de duas consciências que se justapõem sem nunca se penetrarem.

Compreende-se então que experiência pode oferecer ao intelectual formado nestas condições uma estada entre estudantes para os quais estas separações não têm sentido, para os quais a Universidade nunca pode ser o santuário da “objetividade” burguesa. Sabemos que um estudante francês não ignora necessariamente que a cultura universitária tem uma origem e um sentido de classe. Mas deve agir, de fato, como se o ignorasse. Sua prática não pode corresponder à sua consciência.

Ainda que se queixe às vezes do caráter rotineiro e fora de uso do ensino, esta queixa nunca tomará a forma de um protesto ativo. E isto porque a cultura está integrada à sua vida no modo da separação. Concebida essencialmente como algo individual, adquirida individualmente, não se lhe pede que se insira numa luta coletiva nem que se engrene necessariamente numa política. Existe na verdade nos países ocidentais uma crítica marxista do ensino burguês e de sua objetividade abstrata, mas atualmente esta crítica não desemboca num programa positivo. Em suma, deparamo-nos com um ensino que necessita de reformas técnicas muitas vezes profundas, mas que não exige uma revolução.

Deste modo, o professor europeu formado em tal escola deve fazer esforço para não se escandalizar com a atitude dos estudantes do Terceiro-Mundo. É-lhe difícil não julgar a priori absurda uma greve ilimitada que tem em vista obter a representação estudantil nos organismos administrativos das Faculdades, reivindicação que julga desde logo exorbitante. Bloquear o trabalho escolar de um país em que a base do ensino já é precária, não é um erro ou algo pior? Estabelecer por princípio que os estudantes têm o que dizer na organização e na forma do ensino não é o mundo de cabeça para baixo? Eis as questões que se proporá. A que respondo, ou antes respondo a mim mesmo: trata-se efetivamente da inversão do mundo, mas do nosso.

Daquele onde tem lugar uma cultura pacífica em que ninguém pensa em pôr em xeque os fundamentos, daquele em que o ensino é unanimemente considerado problema dos técnicos. Em suma, o julgamento precipitado desses movimentos nada mais exprime do que um ponto de vista particular que todos nós ocidentais temos a tendência de considerar universal, e isto em todos os domínios. É preciso precaver-se a todo instante contra esta armadilha. Se nos escandalizamos e não procuramos compreender, é porque esquecemos que a “cultura”, antes de ser uma propriedade individual, é arma de classe e que adquire sentido totalmente diferente num país em movimento e num país conservador. O que neste passaria por demagogia no outro pode tornar-se democracia autêntica.

Antes, porém, de considerar as noções de “consciência nacional” e de “realidade nacional” é mister levar em conta estes dados. Se isto não for feito só resta censurar no abstrato ou aprovar demagogicamente. E somente a partir desses dados é que se pode interrogar esta “cultura” politizada, tão apropriada a desconcertar os intelectos ocidentais, e o fundamento teórico que um filósofo como o Prof. Vieira Pinto tenta dar-lhe. Não me concerne, pois, criticar o conceito em si mesmo mas apontar os desvios que pode promover e examinar a raiz destes desvios. É com este espírito que me refiro ao livro de Álvaro Vieira Pinto.

Concepções ambíguas de nacionalismo

Frequentemente, o autor afirma em seu livro que o nacionalismo que defende não é uma ideologia grosseiramente xenófoba, como acontece necessariamente com os nacionalismos dos países burgueses do ocidente. No entanto, escreve, por exemplo: “a partir de agora será alienada toda consciência que não se comportar como reflexo da realidade brasileira, mas persistir no culto de concepções e estilos de vida estrangeiros”[iv]. Se neste caso apenas pretende protestar contra a servil imitação de modelos estrangeiros, contra o pedantismo e o desinteresse a respeito dos problemas nacionais, ele tem cem vezes razão.

O contexto, porém, mostra que não o entende apenas deste modo. E, em particular, mostra a maneira muito contestável com que esquematiza o pensamento (“superior”) do europeu cultivado: “Por mil modos e maneiras inculca-lhe a superioridade que inegavelmente possui e faz crer que os intervalos históricos são infranqueáveis (…) O pensamento é a única escola do pensamento, donde só resta aos retardatários o recurso de se matricularem nas instituições metropolitanas, caso desejem criar um pensamento para si”.[v] Se todo intelectual europeu fosse dessa opinião, a idéia que o autor tem do nacionalismo cultural, repetimos, seria inteiramente justificada. E aqueles que não partilham seus pontos de vista seriam não apenas “consciências alienadas”, mas também masoquistas. Não é, todavia, apresentar de modo um pouco sumário nossas relações culturais, transpondo-as dessa maneira numa dialética do Mestre e do Escravo?

Disse acima que num país como o Brasil, o intelectual europeu tem muito o que aprender e muitos preconceitos de que se desembaraçar ao pôr-se em contato com os intelectuais e os estudantes brasileiros. Se se considerasse como encarregado de adaptar sua cultura a ouvintes atrasados, seria sem dúvida um imbecil. Álvaro Vieira Pinto leva-me a dúvidas, eu confesso, ao pôr como axioma que o intelectual europeu pensa pertencer a uma “raça superior”, ao emprestar-lhe a mentalidade – consistente ou inconsciente – de um ariano loiro ou de um sargento pára-quedista.[vi] Bem sei que não pensa assim, mas é grave que leve a que se pense, e mais grave é ainda que este equívoco seja às vezes indispensável à sua demonstração.

Com efeito, se assim fosse, o “nacionalismo cultural” consistiria em apagar continuadamente as pegadas da cultura estrangeira como alienantes. Se “a inteligência do país subdesenvolvido é liminarmente dissuadida de se esforçar em produzir de si a sua imagem da realidade”[vii] pelos países de cultura superior, então a cultura nacional, em todos os domínios, só se poderia afirmar contra a cultura importada, sendo um autor suspeito desde que mencionasse obras estrangeiras em sua bibliografia.

Outras passagens do livro mostram que Álvaro Vieira Pinto não chega a tais extremos[viii]. De resto, a xenofobia cultural aparente,[ix] que muitas vezes parece professar não constitui certamente um fim em si. Simplesmente um meio a serviço de uma das teses essenciais da obra: “Existem condições reais de nacionalidade autônoma quando os bens universais de civilização e do progresso científico e técnico são assimilados e realizados segundo um modo de ser cultural próprio”.[x] É esta conclusão que retroativamente justifica o caráter xenófobo das premissas. Mas a questão consiste em saber se esta tese é ela mesma justificada.

Nosso autor raciocina mais ou menos da seguinte forma: os países de velha cultura pretendem recusar-nos o acesso à “Cultura” ou pelo menos procuram nos deixar à margem; ora, já possuímos uma cultura nacional equivalente, desenvolvamo-la (até agora estou inteiramente de acordo) e cortemos as amarras com as influências alienantes que vêm da Europa. Desta vez a conclusão me parece excessiva. Como ela permanece coerente devo reconhecer que me tinha enganado, de modo que, quando Álvaro Vieira Pinto dizia “cultura nacional” referia-se a outra coisa do que eu havia entendido. O autor denuncia a justo título o caráter pretensamente universal, por direito de nascimento, da cultura ocidental e escreve ainda muito justamente: “O meio relativamente pobre e inculto é capaz de dar fundamento a uma visão do mundo tão universal quanto as que erroneamente acredita só poderem ser pensadas por quem está nos centros metropolitanos”.[xi] Isto é verdade. O marxismo, por exemplo, pode ser repensado de maneira original à luz da realidade brasileira. Mas nosso autor convirá que não pretende insistir apenas neste ponto. Vai mais longe, ou melhor: o que lhe importa sobretudo é a nação ser capaz de forjar por si mesma uma representação que corresponda a seu “modo de ser natural”.

Em si mesmo, nada é mais admissível e mais modesto do que esta pretensão. Admitir-se-á francamente que o nacionalista consciente possui uma visão mais “justa” da realidade nacional do que um estrangeiro ou um “entreguista”. O pensamento verdadeiro do autor contudo seria traído se reduzido a esta banalidade. Este pensamento é muito bem expresso quando afirma de modo absoluto. “Um problema que diga respeito à existência do País não será tratado de modo semelhante por pensadores ou especialistas a ele pertencentes ou por estranhos”.[xii] É preciso então concluir que, supondo-se a mesma competência, o sociólogo estrangeiro não emitirá juízo tão bem fundado a respeito de um problema nacional do que o sociólogo brasileiro? Salvo erro de minha parte, esta conclusão é inevitável.

E isto me parece grave.[xiii] Não no que respeito ao futuro dos especialistas estrangeiros no Brasil, de que me desinteresso, mas no que concerne à concepção de cultura nacional que um certo nacionalismo defende, no que concerne a uma interpretação excessivamente restrita do conceito de nação como universal concreto. Assinalo que de fato, esse texto é corrigido por outros menos sectários.[xiv] Duvido, porém, que a autonomia da cultura nacional, da qual se fala à página 212 do volume I se coadune com a exigência de universalidade reconhecida na página 167 do volume II.

Se me parece incontestável que, para ser universal, uma cultura deva primeiro partir de uma nação, parece-me menos evidente que ela só possa tornar-se universal se for expressamente posta como nacional, já que não pode ser criada senão por esta nacionalidade. Não se trata apenas de nuanças.[xv] A cultura mundial é a totalidade de culturas nacionais mas não sua justaposição. Por que, então, recomendar tanto à cultura nacional que fuja da imitação dos modelos estrangeiros? Não é adulta e não sabe distinguir imitação de empréstimo? Vê-se o que nos separa de Álvaro Vieira Pinto no que respeito ao sentido da expressão “cultura nacional”: a segunda palavra limita excessivamente a primeira. Assim entendida, a “cultura nacional” se tornaria universal num sentido muito intrincado e por fim assaz inédito.[xvi] Ela nasceria em sua universalidade quando a nação fosse capaz de formar um pensamento original de si mesma.

Alguém virá contestar-me, dizendo que retorno ao sentido europeu, formal e abstrato, de universalidade. De minha parte, creio, entretanto, que é possível compreender a fecundidade do conceito de “cultura nacional”, enquanto inseparável da vida de um povo e de suas lutas, e também pensar que esta cultura não é a imagem incomunicável que a nação forma enciumadamente de si mesma; julgar, por fim, que toda cultura se mede pela capacidade de produzir atos e obras universais e não pela capacidade de atingir intuição inefável de si. Em suma, não podemos aceitar uma afirmação desta ordem: (a nação) “não é apenas a representação de um fato cultural objetivo, configurando ao longo da história” (seria ela outra coisa?), “mas um existencial, um conceito descritivo da realidade social do homem, revelado pela analítica do existir”.[xvii]

Por que esta linguagem? Não esqueçamos que a “nação” é antes de tudo, nos países novos, uma palavra de ordem e de luta, mas que, nestas condições, não constitui tema de descrições existenciais. Muitas vezes, não existindo condições para uma prática eficaz, o nacionalismo vence o universalismo revolucionário. A carreira de Fichte e a evolução da intelligentsia alemã no início do século XIX são bons exemplos disso. Um partido revolucionário consciente mobilizará as massas em torno da idéia de nação, nunca contudo constituirá deliberadamente uma ideologia nacionalista. Ou melhor, há dois nacionalismos: o que marca uma etapa necessária da estratégia revolucionária e aquele outro que consiste num abscesso de fixação. O que censuro no livro de Álvaro Vieira Pinto é oscilar sempre de um sentido para o outro. Racionalista nas palavras, acaba por desembocar num irracionalismo de fato. Tomemos alguns exemplos.

Uma epistemologia controvertida e problemática

(1) “A consciência crítica (…) serve-se da lógica que induz da própria realidade onde se oferece tal problema. Ora, essa lógica, como tivemos ocasião de indicar, não é nem formal nem abstrata, antes é a forma e a lei da reflexão que abrange e exprime o mundo a partir de um contexto histórico e social definido, mas concretamente definido, mais concretamente ainda, de um ponto de vista nacional, aquele a que pertence o pensador. Por conseguinte, a lógica em função da qual certo estado de realidade, que aparece como problema, eventualmente receberá solução, é parte dos modos de inserção do homem no seu âmbito circunstancial, nacional”.[xviii]

Que se pondere a significação deste texto. A rejeição, perfeitamente justificada, do ponto de vista abstrato – razão transcendente, justiça pura – conduz-nos à idéia de uma “lógica concreta” própria a cada nação e somente acessível a ela. A recusa da abstração redunda em imergir no imediato e na intuição. Pois enfim, em que consistirá de agora em diante a imparcialidade concreta do pensador, do sociólogo e do economista por exemplo? A resposta está em “assumir o significado interior dos dados tal como se apresentam à consciência que os vê de dentro, como dados que exprimem o estado real que é o seu, e não outro qualquer”.[xix]

O que significa esta algaravia fenomenológica? Quem é esta consciência que “vê de dentro” a “significação interior” dos “dados que exprimem o estado real que é o seu”? Mais tarde tentaremos desvendar este mistério, por ora constatemos apenas que a condenação da lógica “abstrata”, da metafísica “abstrata” conduz-nos a um pensamento furiosamente intuicionista e irracional. Entre estes dois extremos algo talvez se tenha perdido. Não seria a objetividade científica?

Na verdade, o autor não lança a ciência pela janela. Defende-a até mesmo vigorosamente contra o romantismo e a “filosofia do bom senso”.[xx] Mas escreve de outra parte: “É engano pensar que, quando adquiro uma ideia geral, descubro novo fenômeno físico, me utilizo um instrumento científico, ou produzo uma obra de arte, a influência da nação não está presente nesses procedimentos”.[xxi] Se o autor pretende dizer que o ato científico é inseparável das condições sociais, materiais e até mesmo nacionais que o motivam, já que “consideramos a nação como o continente de todas as condições de minha realidade social”,[xxii] esta frase exprime uma verdade de bom senso. Se pretende dizer, todavia, que o próprio conteúdo do enunciado teórico não é inteiramente inteligível sem a referência à inserção social e nacional do sábio, nega a especificidade da ciência ou, ao menos, não nos permite instituir uma diferença de natureza entre o produto ideológico, como a obra de arte, e o produto científico, como a teoria física.

Reconheço que Álvaro Vieira Pinto afirma: “O condicionamento histórico do saber científico não deve servir de pretexto para esvaziar este último do conteúdo objetivo (…) a lei de inércia não deve deixar de ser entendida como regendo o movimento real dos próprios corpos, para ser considerada apenas dado da história da ciência”.[xxiii] Não se pode dizer melhor. Mas esta tese sustentada contra o “romantismo” coaduna-se mal com o historicismo básico da consciência. A algumas passagens onde os direitos da ciência física constituída são reconhecidos, contrapõem-se muitas outras que, ao contrário, já que insistem no condicionamento da “consciência”, tornam incompreensível a objetividade do saber. Na verdade, parece haver dois pesos e duas medidas. Para as ciências da natureza que nos oferecem a representação objetivamente válida dos fatos, das coisas e de suas relações”,[xxiv] e para as ciências humanas onde a objetividade torna-se sinônimo de apaixonada parcialidade e de “autenticidade” improvável.

Não pretendemos que a palavra “objetividade” possua o mesmo conteúdo em física e em sociologia, mas: (a) que deve conservar um conteúdo em ambos os domínios; (b) que uma coisa é ciência e outra a mera “tomada de consciência”. Ora, parece-nos que o autor confunde estas duas coisas no caso das ciências humanas e, quando se trata das ciências da natureza, acaba até mesmo por subordinar a ciência à “tomada de consciência”. Pois: (1) a ciência física é apresentada como a mera tomada de consciência das leis da matéria; (2) a objetividade que lhe é própria só adquiriria sentido em última análise graças à sua inserção na “racionalidade imanente à existência histórica como validade para toda ordem de fatos empíricos, naturais e sociais”;[xxv] (3) “A lógica como a ética não pode ignorar a circunstância existencial”.[xxvi] Esta maneira de situar a ética e a lógica no mesmo nível já é incômoda.

Universalismo, objetivismo e subjetivismo

O que se segue, contudo, é assombroso. Com efeito, Álvaro Vieira Pinto admite que, se a aplicação dos “esquemas formais” à realidade social conduz o sábio a conclusões “desfavoráveis”, não teremos certamente o direito de “torcer a marcha formal do raciocínio”. Dever-se-á, porém, “descobrir a inconveniência das categorias que se utilizavam e encontrar outras, pelo procedimento indutivo (…) A universalidade formal do processo lógico não tem força coercitiva capaz de impor conclusões, pois estas serão renegadas até se chegar à descoberta de conceitos categoriais provenientes dos fatos e adequados a nos dar a correta interpretação deles”.

Que se consultem estas páginas: são um modelo de confusão epistemológica. Quais são as categorias que se rejeitam e se adaptam à vontade? Não são as da lógica formal, reconhecidas como universais, mas ao mesmo tempo abstratas e vazias. Trata-se, então, de conceitos puramente ideológicos? Também não. Fala-se de uma teoria original “da verdade material do julgamento e do raciocínio” que só pode construir o filósofo do país “subdesenvolvido”. Trata-se de uma análise dialética das relações de produção características de um país “subdesenvolvido?” Desta análise, porém, o autor nunca nos dá exemplos precisos, mesmo quando evoca o método dialético (II, 69-71) ou a noção de totalidade como “conexão de sentido” (II, 120-122), ou ainda quando a esta opõe a categoria de causalidade (II, 123-126).

“Dinamismo”, “totalidade”, “dialética” são meras palavras quando não forem acompanhadas de análises pormenorizadas. Proclamar que “o mundo particular de objetos, examinado em cada caso, detém as conexões lógicas necessárias à sua compreensão, sendo ilegítimo abordá-lo trazendo como equipamento uma panóplia de categorias universais”, nada mais é do que um voto piedoso.

Arrogando-se o direito de constituir uma “lógica” particular e apropriada a cada situação dada, não se recusa apenas a universalidade “abstrata” da lógica formal, é a própria idéia de universalidade que entrou em férias. Da inseparabilidade da teoria e da prática chega-se à possibilidade de alterar as categorias segundo as exigências da prática atual, de adotar as categorias “que nos convêm”.

Marx, porém, não é Protágoras. Quando induz suas próprias categorias a partir da análise de uma formação sócio-econômica dada, apresenta-as como universais. Se esta universalidade não tem mais o mesmo conteúdo que o da lógica formal, guarda ainda o mesmo sentido. Se agora se afirma que as categorias do pensamento universalista devem ser adaptadas a cada realidade nacional e a cada um de seus momentos, então é preciso dar exemplos desta adaptação; distinguir antes de tudo os conceitos heurísticos das ciências humanas e os conceitos ideológicos puros. Pois a palavra “adaptação” terá sentido diferente quando tratar: (a) da teoria aristotélica do silogismo; (b) do teorema de Fermat ou do princípio de Carnot; (c) da teoria marxista do valor; (d) da intuição bergsoniana. Cabe ao leitor decidir em que casos a adaptação é absurda, é fecunda ou inútil. Na ausência destas distinções, a “consciência crítica” arrisca-se a cair no subjetivismo.

O que com efeito me desperta a atenção é que o autor, do fato de a sociologia burguesa pretender muito rápida e facilmente atingir a objetividade, denuncia como mitológica essa mesma pretensão, e não um erro em sua realização adequada. Se nos lembra que “os termos nos quais se coloca uma questão não são inocentes nem casuais”, que “não somos indiferentes às conclusões do raciocínio nem (…) ausentes dos interesses que representam”, que “o conceito procede do mundo tal como se apresenta em certo momento da história pessoal do sujeito”, não é para nos pôr em guarda contra as ilusões objetivistas, mas contra a ilusão da objetividade.

Só podem existir pontos de vista particulares, estreitamente ligados a circunstâncias existenciais: “É ilusório acreditar que qualquer outro homem, em geral, julgasse do mesmo modo, se tivesse de considerar (os mesmos dados)”.[xxvii] Em outras palavras: teoricamente meu ponto de vista é tão pouco fundado como o vosso; se é verdadeiro possui apenas uma “verdade” vital e utilitária.[xxviii] O autor, por exemplo, constata muito justamente que até agora as pseudo-“histórias universais” foram sempre na verdade histórias europeias, mas acrescenta: “Importa descobrir que justamente por ser assim, particular no seu centro de perspectiva e interesseira nas intenções, é que em verdade a chamada história universal alcança o nível de compreensão histórica total”.[xxix]

Donde a conclusão: “A nós compete-nos fazer conscientemente o que o historiador (ocidental) faz inconscientemente e para ele: interpretar o mundo nas perspectiva de quem se acha investido de interesses particulares, localizados no tempo, no espaço, na classe, na nação”. Em outros termos: posto que é falso que o “bom historiador não deva ser de tempo algum e de algum país”, abandonemos conscientemente toda pretensão de universalidade em história.

Resta saber se é de um “Toynbee que o Brasil necessita ou de um Lênin, de uma “ideologia” brasileira ou de uma ciência da sociedade brasileira. Resta saber como é possível conservar o terreno de objetividade indispensável a toda ciência e ao mesmo tempo conceber toda ciência como um produto histórico e nacional. Álvaro Vieira Pinto nos mostra, por exemplo, como a “dialética” interpreta e recoloca na história a lógica formal. Mas isto de modo algum me satisfaz:[xxx] a lógica não se confunde com a história da lógica. De nossa parte, dizemos que um saber é objetivo, até mesmo o saber sócio-econômico, quando não se confunde com sua história, quando a análise histórico-dialética que se pode e se deve realizar não dispensa o estudo estrutural de seus conceitos. Tachar esta posição de idealista é abusar das palavras.[xxxi]

Em verdade verificamos aqui como todo subjetivismo (ou pragmatismo) é um dogmatismo decepcionado. Três séculos de pensamento burguês, formada na escola das ciências exatas, identificaram objetividade e impessoabilidade; Álvaro Vieira Pinto descobre que o ponto de vista de Sírius não tem lugar nas ciências humanas,[xxxii] eis que por sua vez passa a identificar as duas noções para rejeitá-las em bloco como o pensamento burguês em bloco as rejeitava.[xxxiii]

Alguém me dirá que ele não permanece nesse subjetivismo integral. A afirmação de que não há consciência privilegiada serviria apenas para “excluir o princípio do aristocratismo que atribuiria a priori a certas personalidades o monopólio da verdade”.[xxxiv] A sombra do relativismo dissipar-se-á, então, restabelecendo-se a distinção entre o Verdadeiro e o Falso? Sem dúvida, pois que “é evidente que, quanto à verdade da representação, a consciência crítica é privilegiada (…)”[xxxv] Há, portanto, uma consciência falsa e outra verdadeira, esta podendo convencer aquela e ultrapassar sua limitação. Logo, porém, nos desencantamos, pois a consciência verdadeira não é uma consciência teoricamente privilegiada (a universalidade teórica já não foi denunciada uma vez por todas?), mas é uma consciência que, ao possuir uma idéia, “sabe ser levada a pensá-la pela situação em que se acha”.[xxxvi] Perceba-se a diferença. Esta consciência verdadeira não é consciência da verdade, mas consciência que sente sua autenticidade.

Como se prova, porém, esta autenticidade? Questão “ingênua”: por que provar para consciências ingênuas “que não são verdadeiras nem falsas, mas justamente ingênuas”? Exigimos provas da verdade, mas a consciência crítica regozija-se por esta ingenuidade suplementar: ela sabe que não estamos imersos na verdade e que nossa questão é propriamente o testemunho disto. Contudo, é possível interpretar tudo isto da maneira menos desfavorável para a “consciência ingênua”: posto que estamos num universo onde dizer a verdade não tem mais sentido, embora seja preciso distinguir a consciência que teve acesso à verdade daquela que ainda não a atingiu, que fizemos senão discernir o bom do mau subjetivismo?

E é uma intuição quase bergsoniana que nos dá a linha divisória. Que se julgue então como é fácil ser “ingênuo”: basta encontrar-se “na privação completa da comunicação reveladora”, “na incapacidade de percepção da mutação das coisas e dos valores”, “faltar de simpatia com o que se prenuncia no tempo” e “recusar a aceitação do novo instalado em lugar do dessueto”.[xxxvii] Admitir-se-á que estes critérios são bastante imprecisos para permitir a toda crítica da “consciência crítica” ser automaticamente relegada à dimensão da “ingenuidade”. Compreende-se então que o autor, no fim de seu livro, confesse que ele mesmo pode ter parcialmente sucumbido na “ingenuidade”.[xxxviii]

A subordinação da ciência à ideologia

(2) Pronunciamos a palavra pragmatismo. Vejamos com que direito. Faltando a distinção entre ciência e ideologia, não somente esta se identifica àquela mas também se deixa de admitir outra ciência social que a expressamente “ideológica”. Já que cabe ao filósofo e ao sociólogo enunciar a ideologia difusa na massa, serão sistematicamente depreciados o filósofo e o sociólogo que se consagram a trabalhos que não se relacionam explicitamente com a ideologia. De um só golpe todos serão chamados de mandarins tagarelas e frívolos. E isto é lógico se a “consciência” crítica tem por única tarefa refletir a realidade nacional do momento.

No entanto, ainda é preciso distinguir. É verdade que o gosto pedante de erudição, o esnobismo da última moda intelectual francesa ou do jargão alemão são marcas culturais próprias de país semicolonial. Não se deve, porém, condenar estas atitudes somente porque sonegam a “realidade nacional”, mas também como índice de cultura superficial e falsificada. As duas razões devem caminhar paralelamente: a cultura nacional não se impôs ainda à consciência dos intelectuais, produz então necessariamente obras gratuitas e pedantes. Deve-se, entretanto, concluir que, se um sábio não se ocupa explicitamente do problema da realidade nacional atual, isto é sinal necessário e suficiente de sua “alienação”?

Mais uma vez é limitar a escolha entre a “ideologia” e a “alienação”, é suspeitar a priori não apenas de todo autor que se dedica ao estudo da dialética em Aristóteles (ou até mesmo em Hegel, por que não?) ou se ocupa da lógica inglesa, mas também de todo sociólogo que, em trabalho que diz respeito à “realidade nacional”, empregar teorias filosóficas e sociológicas estrangeiras,[xxxix] de todo filósofo que se entregue a discussões que não interessam à realidade nacional. Isto está escrito, eu não o invento. Parece um sonho encontrar estas ideias num autor que se exime de “pregar qualquer exclusivismo nacional”.[xl]

Álvaro Vieira Pinto combate o sistema de ensino inútil, a cultura livresca, o bacharelismo e a falsa erudição. Nisto tem mil vezes razão. Todavia é curioso que nunca nos forneça os meios de distinguir a falsa da verdadeira erudição.[xli] Parece cobrir com o mesmo desdém o pedantismo e o saber, quando este não se vincula à ideologia, pois expressamente condena todo saber teórico que não oferece utilidade imediata para o desenvolvimento da consciência nacional. Um de meus alunos se interessa pela cibernética, outro lê o “Descartes” de Guéroult. Deve desencorajá-los? Se não, serei acusado de contribuir ainda mais para a alienação deles? O problema está posto. Sabemos com que argumentos passionais se defrontam estes propósitos. No entanto, pensamos ser demagógico guardar silêncio e não perguntar: neste caminho, aonde iremos? Se entregarmos a lógica, depois a estética, em seguida a história da filosofia etc. à impaciência do pragmatismo, até aonde ele nos levará?

É fácil a resposta. Mais uma vez o irracionalismo pequeno-burguês e a renegação da ciência encontram-se no fim da rota. Condenar numa imprecisão temível, a cultura “gratuita”, colocar juntos aquele que se desinteressa pela conjuntura nacional e aquele que se ocupa de outra coisa é, no fim das contas, condenar a ciência e a prática científica, é tornar impossível a teoria científica da revolução. Num exemplo mais preciso: é fazer com que o élan vital, nacional no caso, supere a análise sócio-econômica. Toda “análise puramente econômica” será tachada de idealismo, porquanto “é o sentir político que deve ter a última palavra, pois exprime a consciência global emergente.

Não é a exclusiva consideração técnica do determinismo econômico, sujeito como está a todas as distorções das doutrinas metropolitanas que refletem interesses de classe, de grupos imperialistas e colonizadores, mas a formulação do projeto de destino histórico para a nação o que caracteriza o pensar crítico”.[xlii] Nesta mesma linha, professar-se-á que a solução dos problemas do “subdesenvolvimento”, em vez de estar a par de um diagnóstico científico, secundário e até mesmo mistificador, situa-se no nível da tomada de consciência “existencial”.[xliii] Professar-se-á que a ação política só pode surgir do projeto espontâneo das massas.[xliv] Bastará, portanto, possuir a “consciência crítica” para ter acesso, de golpe, à verdade científica? Não. O autor escreveu “exclusiva”, o que é uma reserva. Mas então onde cessa o privilégio da ciência e onde começa o direito da ideologia?[xlv] Vale a pena examinar mais de perto esta questão.

(3) Por exemplo, que o ensino em particular nos países novos, não é uma tarefa exclusivamente técnica, e que seu desenvolvimento só tem sentido e utilidade se se vincular a uma filosofia determinada (não digo “ideologia); isto deve ser lembrado contra aqueles que defendem a “objetividade universitária”, contra aquelas belas consciências humanistas que se indignam com a politização do ensino em Cuba, glorificando ao mesmo tempo sua “objetividade” na Universidade francesa. Estas verdades, Álvaro Vieira Pinto expõe com talento, de sorte que não nos resta senão aderir à sua crítica contra “o pedagogismo abstrato” ou o reinado dos técnicos sem direção nem controle políticos.

No entanto, outra vez nos encontramos diante de uma imprecisão perigosa. A consciência alienada afirma, lembra-nos ele, “que, em face da longa experiência e do conhecimento profundo de um homem dedicado ao trato do assunto, é inadmissível que se entregue a leigos e ignorantes a faculdade de opinar e mesmo de decidir. É realmente ingênuo este modo de ver”.[xlvi]

No fundo, Álvaro Vieira Pinto se defronta precisamente com a famosa crítica platônica à democracia: “Quando se trata de consertar teus sapatos, tu procuras um sapateiro, quando se trata da direção da cidade, por que tu te crês especialista?” Ser democrata, a nosso ver, é recusar esta posição do problema e a assimilação da direção política a um simples ofício do mesmo modo, é recusar a redução do ensino a uma simples comunicação de técnicas. A política comporta uma técnica, mas é algo diferente do que uma mera técnica. O ensino é propiciado por especialistas, mas é diferente da aprendizagem de uma especialidade.

O antiplatonismo de Álvaro Vieira Pinto, entretanto, não permanece dentro destes limites. Podemos perguntar se, em matéria de ensino, reconhece a existência de um terreno puramente técnico onde a consciência ideológica nada teria a fazer.[xlvii] Certamente permite que se consultem especialistas, mas suas concepções “só adquirem significação socialmente útil quando aprovadas pela comunidade, expressa esta aprovação pela capacidade de tais formulações teóricas de penetrar na representação crítica que os dirigentes políticos fizerem da conveniência das medidas aventadas”. Até onde vai o direito de controle da ideologia? Até a organização dos programas? Até o assunto escolhido para as aulas? Até o nome dos autores citados?

Temo que, para fugir ao platonismo e à “aristocracia intelectual”, sejamos tentados a pôr em votação nos comícios as verdades científicas ou, pelo menos, a incentivar um “terrorismo intelectual” que nada contribuirá para a livre pesquisa científica.[xlviii] Admitindo que a teoria só possui validade na medida em que representa utilidade imediata para a “consciência crítica”, o que já é muito contestável, quem reconhecerá esta utilidade, quem distribuirá as interdições e os “imprimatur”? É possível nos responder: “quem possuir a consciência crítica do processo da realidade”.[xlix] Mas este supremo tribunal nos parece terrivelmente abstrato.

Não quero dizer com isto que a política deve ser subordinada à técnica, mas que numa teoria revolucionária coerente o problema não deve surgir. Não tomo a contrapartida de Álvaro Vieira Pinto, mas sustento que, obrigando-nos a procurar a linha divisória entre a técnica e a política, torna possíveis querelas estéreis e abstratas.[l]

Objetar-me-ão que até agora nada mais fiz do que retomar pormenores e que estas críticas superficiais não embaçam de modo algum a profunda verdade da tese sustentada pelo autor. Creio ao contrário que, através destas observações de detalhes, está em questão a própria validade do seu fundamento teórico. Tentemos mostrá-lo com alguns exemplos.

A primazia da consciência ideológica

(1) Segundo o autor, constituir uma ideologia é a única tarefa atual que se impõe ao pensador brasileiro. O livro nada mais é do que a exposição desta ideologia indispensável à atual fase do desenvolvimento nacional. Fixemo-nos nesta palavra: ideologia. Ela pressupõe muita coisa.

O que é uma ideologia? O conjunto “das representações que, pretendendo retratar o estado da realidade social em forma de juízos gerais, vão constituir o fundamento de muitos atos que o indivíduo executará tendo por objeto a comunidade, no sentido de modificá-la. São as ideias vigentes no âmbito da nação. São a sua autoconsciência”.[li] Donde vem, contudo, a importância essencial que se atribui ao estudo desta “autoconsciência”? O trabalho de “clarificação ideológica”, afirma o autor, explica o “mecanismo histórico condicionador do novo processo social”.[lii]

Isto quer dizer que a análise das ideologias é necessária para a elucidação das condições objetivas do “processo social”? Não exatamente. Não se confunda análise da ideologia com a sua elaboração. Somente o segundo aspecto interessa a Álvaro Vieira Pinto. A seu ver, o pensamento da ideologia deve revelar “o decisivo valor operatório das verídicas representações subjetivas da comunidade”. A ideologia parece-lhe essencial na medida em que é plataforma de uma política.[liii]

Assinalemos que a palavra “ideologia” esvazia-se assim de seu sentido marxista, não mais designando essencialmente (e no limite: de forma nenhuma) a consciência deformada que um grupo social, em dadas condições, foi levado a tomar. Lembremo-nos, de outra parte, que o autor, ao proclamar que todo ponto de vista histórico é necessariamente parcial e condicionado, substituiu “a consciência-da-verdade” pela “consciência-autêntica”. Ora, estas duas teses vão confluir: sob o pretexto de liquidar o “idealismo abstrato”, a especulação supraterrestre, passa a celebrar com o nome de “ideologia” uma filosofia relativista e incompatível com qualquer objetividade científica, dos quais alguns aspectos já examinamos. O defensor da ideologia escarnecerá da “consciência desprovida de ponto de vista” e de sua pretensão de dar lições à história, insistirá na imprevisibilidade do desenrolar histórico e no caráter de “aposta” que marca toda política. E esta filosofia da contingência radical, esta apologia da “mudança” seduzirá ainda mais os jovens ao se aproximar da história e da dialética.[liv]

No entanto, invocando desse modo a originalidade da história e da prática histórica, sustenta na realidade a tese de uma consciência coletiva produtora de história e a inutilidade de uma ciência da história.[lv] Rejeitando espalhafatosamente o idealismo, de que se abstém de dar uma definição técnica e precisa, cai, na verdade, no subjetivismo mais exagerado, pouco importando que seja “coletivo” ou “nacional”. Em suma, admite que “o processo do desenvolvimento nacional é função da consciência que a nação tem de si mesma” ou ainda que “os fatores ideológicos produzam o processo de desenvolvimento”.[lvi]

Essas afirmações só podem espantar, diz-nos, quem não compreendeu ainda o sentido da expressão “processo de desenvolvimento”. Até agora devo pertencer a este grupo, pois a explicação que me é dada, deixa-me completamente boquiaberto. O quê? Para definir este “processo” é mister recorrer ao vocabulário existencial e dizer que o “desenvolvimento” torna-se “processo” quando integrado num “projeto consciente”?[lvii] Sem dúvida, pois graças à ambiguidade da palavra “projeto” – representação e vontade de ação – a consciência pode vir a ser “fator produtor do desenvolvimento”.

Compreendo então porque “os fatores ideológicos produzem o processo”, mas não mais compreendo em que o autor não é idealista. A “ideologia” só aparece como fator essencial na medida em que uma aparente filosofia da história dissimula uma filosofia da consciência. Deste modo muito legitimamente, veremos logo em seguida, Álvaro Vieira Pinto pode recorrer aos conceitos da filosofia “existencial”, enquanto esta permanece uma filosofia da consciência.

Antes, porém, é preciso prevenir uma objeção: para que servem todos estes escrúpulos filosóficos, quando se trata apenas de elaborar uma doutrina eficaz de combate? Uma teoria não se separa da política que ela propicia. Se aceitamos a primazia da consciência ideológica, liquidamos de uma vez, sem exame prévio, a análise marxista. Já que no país “subdesenvolvido” a “ideologia nacional” pode substituir a ciência revolucionária, já que as ideologias de classe, no sentido marxista da palavra, desaparecem atrás da “ideologia produtora do desenvolvimento”, é preciso admitir que, atualmente pelo menos, a divisão das classes não é essencial para a compreensão da sociedade.

Talvez isto seja verdade, mas seria necessário mostrar em vez de afirmar.[lviii] E se se objetar que na luta pela independência efetiva o primeiro objetivo é promover a união das classes, esquece-se que uma política de união – quão indispensável seja ela no imediato – não deve ser confundida com a ideologia da unidade nacional, ainda que temporária, que não clarifica uma análise objetiva da situação.[lix] Entre a união nacional e a recusa de analisar a situação presente em termos de classe, há um abismo.[lx]

(2) Não estou traindo, porém, o pensamento do autor ao falar de uma “filosofia da consciência”? Afirma ele no decorrer do livro que a consciência ideológica, longe de ser preguiçosa e contemplativa, vincula-se essencialmente à prática, relaciona-se incessantemente com a realidade que transforma e que a transforma. Se, todavia, não nos deixarmos enganar pela palavra prática, constataremos que o “ativismo” revolucionário e a filosofia prometiana em que se funda bem poderiam ser o mascaramento de uma Weltanschauung idealista. Não basta[lxi] proclamar que o trabalho é a relação fundamental do homem com o mundo para adotar um ponto de vista objetivo a respeito da realidade.

Em que sentido a palavra “trabalho” foi tomada? Que papel atribuiremos a este conceito? Por que assegurar que “O trabalho (…) não basta ser considerado apenas no aspecto social, no significado econômico ou nas repercussões sociais (…)”?[lxii] Por que transformar assim o trabalho numa determinação do “ser humano”, analisável independentemente de suas condições históricas? Eis as questões a que é preciso responder. Não seria porque permanecemos no campo de uma filosofia do sujeito?

Esta ambiguidade aliás não é peculiar a Álvaro Vieira Pinto. Encontra-se em todos aqueles que celebram no trabalho a completação da consciência de si negadora da natureza, e na revolução social a simbolização da negatividade ontológica em todos aqueles que glorificam no marxismo a possibilidade outorgada ao “Homem” de realizar sua essência prometiana. É mister, entretanto, para apontar as confusões que esta tese envolve um artigo inteiro. Assinalemos somente que descrever o trabalho abstratamente como o “revelador do ser do mundo” é escamotear, por exemplo, a diferença de natureza entre o trabalho do homem que emprega seus próprios instrumentos (paradigma do artesão entre os gregos) e o trabalho à base de maquinaria.

É o velho modelo da finalidade técnica (o homem realizando na matéria um fim previamente visado) que permite fazer com que o “Trabalho” passe por uma operação especificamente humana – no limite, o equivalente do Cogito – e que permite ver na produção o ato humano por excelência. Transformando o homem-no-trabalho em sujeito humano enquanto tal, o filósofo arrisca-se a desconhecer que no processo de produção ele não é senão um objeto. Objeto que na verdade era privilegiado na fase pré-maquinista, em que ao mesmo tempo empregava seu instrumento e ajuizava sua eficácia, força motriz e instância reguladora, mas assim mesmo objeto, “indivíduo técnico”.

Pode ainda se conservar sujeito consciente, mas de direito poderia ser um autômato. É neste sentido que o aparecimento da maquinaria, expulsando o trabalhador de seu papel tecnológico privilegiado, desvenda a verdade inumana do trabalho: é o autômato e não o homem que se situa no centro da produção. Mesmo que, no imediato, o maquinismo torne o homem escravo do autômato, revela ao menos que o destino essencial do homem não é de exercer um funcionamento.

Descrever o trabalho como uma categoria existencial, separada de todo contexto econômico e tecnológico preciso, permite-nos talvez forjar uma “ideologia” mas nunca uma sociologia séria.[lxiii] Não percebemos bem em que a glorificação do “homo faber” é útil, percebemos todavia claramente ser indispensável uma pesquisa a respeito da adaptação do operário brasileiro à empresa capitalista. Não percebemos bem o que se ganha ao representar a condição do operário como uma situação existencial quase incomunicável,[lxiv] mas compreendemos a utilidade do estudo das condições de vida do trabalhador agrícola do Ceará. A ciência distingue onde a ideologia confunde. Aquela permite um trabalho eficaz de agitação, esta nada mais faz do que promover uma utopia de contornos incertos.[lxv]

Idealismo da consciência e nacionalismo reformista

Por que, alguém nos perguntará, pôr em evidência a raiz idealista dos conceitos utilizados por Álvaro Vieira Pinto? Que nos importa tudo isto desde que se esteja de acordo com sua conclusão: “O processo histórico de desenvolvimento nacional consiste no desenvolvimento de processos técnicos de produção”? Ora, a nosso ver é de suma importância que a “ideologia” recorra a noções provindas da filosofia da consciência. O que significa “ideologia” quando adquire foros de filosofia? É a recusa de fundar a política sobre um saber teórico objetivo da situação, é a crença de que representações confusas são capazes de engendrar uma mutação histórica real, é a apologia de uma história imprevisível por essência, é a apologia do tempo histórico “heraclitiano”.[lxvi]

Se chegamos a este ponto é porque o ponto de partida era “abstrato” e que a descrição de uma consciência que pretende estar arraigada na história dispensava, de fato o estudo objetivo da situação histórica. Esta atitude, repetimos, não é peculiar a Álvaro Vieira Pinto. Encontramo-la na esquerda europeia não-comunista que se formou muitas vezes na escola do existencialismo alemão: seu radicalismo revolucionário se funda sempre em conceito éticos e ontológicos sem qualquer base científica.

Para defender a “ideologia”, dir-se-á ainda que ela se torna necessária em virtude do caráter inacabado da totalidade histórica e da impossibilidade de um saber objetivo neste domínio. Mas é justamente esta tese que negamos. Defendê-la é situar-se no ponto de vista de uma “consciência perceptiva” em epistemologia, é renunciar a um saber prático da “conjuntura”, é negar que a política possa ser parcialmente uma ciência aplicada e, em todo caso, que deva levar esta orientação até o máximo, é reduzir toda política a uma aposta total sobre o futuro, isto é, àquilo que ela é, parcialmente, malgrado suas intenções.

A fim de conceder à “ideologia” entregue a si mesma um papel objetivante e criador[lxvii] é preciso não ter nenhuma ideia do que seja um partido marxista ou do que seja o trabalho de educação e de organização das massas. Na verdade, admitimos como G. Gaston Granger que “a ideologia representa uma certa fase ou melhor uma certa face da inserção dos conceitos numa situação concreta”.[lxviii] Mas com ele, nós permanecemos aí. Uma política revolucionária só se pode edificar na base da crítica e da análise objetiva dessa camada ideológica. Tentar atribuir a ela um fundamento filosófico é um erro.

Vejamos o que diz Lênin: “A existência da exploração fará nascer sempre entre os explorados, assim como entre certos representantes da intelligentsia, um ideal oposto a esse sistema. Ideal infinitamente precioso para um marxista. É unicamente neste terreno que polemiza contra o populismo (…) O populismo contenta-se em constatar o fato que dá nascimento a este ideal, em seguida em provar a legitimidade deste ideal (…) e logo mais em reclamá-lo para a sociedade e para o Estado: assegurai, preservai, organizai. O marxista parte do mesmo ideal. Todavia ele o confronta com os antagonismos de classe existentes, formulando-o, por conseguinte, não como um postulado da ‘ciência’ [lxix], mas como reivindicação de uma classe dada, reivindicação engendrada por relações sociais dadas (que devem ser submetidas à análise objetiva) e que só pode ser satisfeita de uma certa maneira, em decorrência da particularidade destas relações. Se este ideal não é assim reportado aos fatos, permanecerá um voto piedoso, sem a menor possibilidade de ser adotado pelas massas e, portanto, de ser realizado”.[lxx]

Vejamos agora como Álvaro Vieira Pinto tenta “provar a legitimidade do ideal”.

(3) Reportemo-nos para este fim às páginas onde expõe “o fundamento da ideologia desenvolvimentista”,[lxxi] a saber: “a certeza última que o estado do mundo que proporciona a situação para o estar nele é condição decisiva para o ser do homem”. Esta linguagem poderá desconcertar alguns leitores. Em sua intenção, reconstituiremos a dialética que o Autor emprega neste lugar. Parece que um dos conceitos mais fecundos da filosofia existencial é o de “ser-no-mundo”, enquanto exprime a ligação essencial do homem e do mundo.[lxxii] Além do mais, a língua portuguesa permite-nos clarificar esta noção ao distinguir “ser-no-mundo” de “estar no mundo”: “O ser que cada qual é, o homem o tem de constituir por seus atos.

Mas a condição para isto é o estar no mundo, que existe independentemente dele, que não depende de sua vontade e onde forma, por impressões passivas e reações ativas, o seu ser. O estar no mundo é um dado; o ser no mundo é um processo”. Donde se chega ao axioma seguinte: “Só sou porque estou ou, noutras palavras, sou o que sou porque estou no mundo onde estou”.[lxxiii] Minha transcendência se inscreve em minha situação ou em minha pertença concreta ao mundo que me condiciona essencialmente. Mas este mundo não é essencialmente um dado físico passível de descrição matemática[lxxiv] (outro ponto de contato com o existencialismo francês). “Tenho de considerar minha situação concreta que chamo de mundo como definida pela realidade histórica e não simplesmente pelo continente territorial. Ora, o que especifica historicamente o Universo onde me acho situado é o fato de configurar-se em nação, a nação brasileira”. Assim, o “ser-no-mundo” existencial, pressupõe o “estar no mundo” do existencialismo corrigido, o qual me conduz em última análise à nação brasileira.

No momento em que Álvaro Vieira Pinto parecia perder-se nos meandros da Floresta Negra, retornamos destarte para a realidade nacional. Mas por que este desvio? Precisaria o leitor ter tinturas da linguagem de Heidegger, ou de seu pensamento, para se convencer de que existe como brasileiro? Fácil, porém, é a ironia e, ao contrário, acreditamos que o desvio deve ser levado a sério. “Die Welt” ou “a nação”, não são apenas “envolventes físicos e culturais”:[lxxv] do mesmo modo que tornam possível a transcendência da consciência, só possuem sentido por esta transcendência.

Graças à passagem pela linguagem existencial, a tomada de consciência nacionalista toma outra envergadura. “É pelo seu projeto de destino que a nação se converte em um todo envolvente. Este, como o temos dito, não é o mero espaço preenchido por coisas e ocorrências, mas a universal conexão de sentido que afeta tudo quanto aí existe. Descobrimos agora a fonte de tal sentido: é o projeto de ser, a decisão de autodeterminação, de tirar de si a forma de que se quer revestir”.[lxxvi] Lendo estas linhas e tantas outras convencemo-nos de que o neo-existencialismo do autor é propriamente o fundamento de sua doutrina. Mas, repetimos, não compreendemos como ao mesmo tempo é possível “referir a nação ao projeto de uma consciência coletiva” (II, pág. 304) e mostrar-se tão severo contra o idealismo em geral. No entanto, nesta passagem Álvaro Vieira Pinto prevê este reproche. Pode-se, diz ele, falar da consciência como criando a nação por seu projeto sem incorrer no reproche de idealismo, pois “não significa isto deduzir do pensamento a realidade”.

Mas há muito tempo que o idealismo não mais consiste em “deduzir do pensamento a realidade”. O idealismo moderno é uma análise do real, feita unicamente do ponto de vista do “Cogito” real que aí está situado e que constituiria realmente o seu sentido; ou ainda, é uma análise das situações e das significações praticada numa perspectiva psicologista e não científica. O idealismo moderno não nega forçosamente a existência da matéria: recusa simplesmente definir a filosofia como a explicitação das ciências exatas (esta é a razão por que as ciências “humanas” são seu último baluarte, até que seu instrumental esteja bastante elaborado e lhe permita vir a ser “ciência” tout court).[lxxvii] Ora, assimilando a consciência doadora de sentido e a consciência individual modificadora do mundo por seu “projeto”, Álvaro Vieira Pinto – na linha de Sartre – ilustra muito bem esse psicologismo e esse subjetivismo. Que professe em outra parte uma teoria materialista do conhecimento, que case a consciência-reflexo com a consciência intencional tudo isto em nada altera o fato de que seu ponto de partida permanece uma filosofia da vivência e do imediato.[lxxviii]

Eis porque, a meu ver, Álvaro Vieira Pinto pode contra sua vontade e, em que pese à sua condenação do “nativismo” e da “xenofobia”, conduzir-nos às vezes a um nacionalismo sectário. Progressista sincero, pretende estar quite com o concreto e não se perder na especulação: é preciso então que se refira a uma “consciência” situada, condicionada, localizada, à “consciência de um brasileiro real”, à “consciência sempre em situação local”.[lxxix] Mas por que precisa partir da consciência? Esta nação “em projeto” necessita de um sujeito de carne e osso: a particularidade deste será o preço da abstração daquela. É, por fim, o caráter abstrato e “ideológico” das noções de “consciência nacional” e de “nação-projeto” que torna indispensável a aparente estreiteza do nacionalismo.

Esta convicção nacionalista permite, sem dúvida, a formulação de um programa político democrático ao qual não se pode senão aderir. Mas, na ausência de uma análise em termos de classe, não evita o equívoco do reformismo.[lxxx] O próprio autor o reconhece aliás quando, no fim de seu livro, defende-se de ter desejado “negar ou subestimar” os antagonismos de classe sob a capa de uma “falsa ideologia global nacionalista”.[lxxxi] “Não propomos o nacionalismo como ideologia comum a todos os membros de uma sociedade que sabemos dividida em facções inconciliáveis (…) Propomos o nacionalismo como ideologia parcial da fração autóctone da nossa economia e, por conseguinte, de todas as forças sociais e grupos culturais descomprometidos com o interesse estrangeiro”.[lxxxii]

No entanto, ou esta “ideologia parcial” pode ser politicamente utilizada quando recolocada objetivamente numa perspectiva marxista, de modo que é inútil recorrer ao “ser-na-nação” para legitimá-la; ou então exprime a autenticidade da consciência do país “periférico” de sorte que dela se pode alcançar uma representação filosófica, mas neste caso é mais do que momento parcial e provisório da consciência coletiva, mais do que uma “ideologia”. A “ideologia” não pode proclamar-se verdadeira e ao mesmo tempo apresentar-se como efêmera e circunstancial, vinculada apenas ao momento atual da realidade do país. Para nós existe aí uma contradição que os apelos à mobilidade da consciência e à imprevisibilidade do dever nada mais fazem do que dissimular. Uma estratégia política deve inserir-se numa teoria, mas é perigoso fazer dela uma verdade teórica ou vivê-la como tal. É liquidar a noção de verdade e, a longo prazo, a seriedade da ação política.

O sentido da crítica a CRN

Mas, deste modo, acabo por tomar partido. Criticando o livro de Álvaro Vieira Pinto, no fundo, faço o jogo da pior reação. Ao sublinhar que o autor não é marxista, tento dividir aqueles que certos jornais – que não os olham de tão perto – chama “os comuno-nacionalistas”.

Não se critica senão aquilo que nos parece digno de respeito, de atenção e de reflexão – o livro de Sartre e não as proclamações de Georges Bidault, a obra de Vieira Pinto e não a alocução deste ou daquele McCarthy brasileiro. Espero, como o autor também o faz, que este livro seja lido, analisado e criticado: ele o merece. Quanto àqueles que insultam Álvaro Vieira Pinto, são os fascistas. Isto dito, para pôr os pingos nos ii.

Tentando dar ao nacionalismo brasileiro coerência teórica, Álvaro Vieira Pinto escreveu um livro interessante e significativo, mas, a meu ver, muitíssimo contestável do ponto de vista teórico. Sei que o autor tem razão de repetir que os problemas brasileiros exigem soluções urgentes e não apenas tagarelices “filosóficas” ou “tecnocráticas”. Tem razão ao atacar todas as formas de neo-colonialismo. Tem razão ao sustentar que o desenvolvimento acelerado da indústria nacional é condição indispensável para a libertação efetiva do Brasil. Tem razão ainda ao insistir na necessidade de um reagrupamento nacionalista no imediato (como ele mesmo sublinha).

Mas, ao lado disto, acho que a filosofia eclética que Álvaro Vieira Pinto professa permanece extremamente ambígua e não se substitui à doutrina de um partido marxista organizado. Apenas este último pode praticar uma política de colaboração de classes sem forjar para isso uma representação equívoca da nação; somente ele pode levar a compreender que a aliança com certas camadas da burguesia não exige necessariamente a fabricação de uma ideologia burguesa; somente ele pode distinguir, ao mesmo tempo unindo estratégia política e formulação teórica. A “ideologia” pretenderia, parece-me, unir ambas no imediato. Nesta medida, apesar do talento e da audiência de Álvaro Vieira Pinto, sua “ideologia”, não passaria de literatura. E isto seria um dano para a esquerda brasileira.

*Gérard Lebrun (1930-1999) foi professor de filosofia na Universidade Provence Aix-Marseille e na USP. Autor, entre outros livros, de O avesso da dialética (Companhia das Letras).

Publicado originalmente na Revista Brasiliense, no. 47, em 1963. Recolhido posteriormente no livro de Caio N. de Toledo (org.), Intelectuais e política no Brasil. A experiência do ISEB (Revan)

Notas

[i] Frantz Fanon. Les damnés de la terre (https://amzn.to/47ybnGe); Álvaro Vieira Pinto. Consciência e Realidade Nacional, Rio de Janeiro, ISEB (https://amzn.to/457qcy8).

[ii] Com pesar, empregamos esta expressão que se tornou cliché. Como diz G. Canguilhem, “o conceito de subdesenvolvido tende a emprestar uma boa consciência às nações ex-colonizadoras”.

[iii] Consciência e Realidade Nacional, CRN, II, 314.

[iv] C.R.N., II, 403.

[v] C.R.N., II. 393.

[vi] C.R.N., II, 136-137.

[vii] C.R.N., II, 393.

[viii] Cf. especialmente C.N.R. III, 367 e 557.

[ix] O autor preocupa-se em distinguir seu nacionalismo do “nativismo” xenófobo. Seria desonesto não levar em conta afirmações como esta: “A doutrina aqui exposta não prega qualquer exclusivismo nacional. Diz apenas que a totalidade imediata em que nos encontramos é o nosso círculo nacional, ao qual devemos o fundamento do ser que viermos a ser”. (II, 146). Não queremos, pois, dizer que o autor é xenófobo, já que declara expressamente o contrário, mas que, no entanto, muitas passagens de seu livro parecem exprimir um nacionalismo estreito. É preciso então procurar as razões disto.

[x] C.R.N., II, 406.

[xi] C.R.N., I, 208.

[xii] C.R.N., I, 214.

[xiii] Por exemplo, nos é dito que “um economista europeu ou norte-americano” não pode formular convenientemente o problema do pelo emprego num país “subdesenvolvido” (I, 149-50). Não somente porque empregaria conceitos inadequados mas também porque “o sistema conceitual”, “a particular estrutura das leis lógicas” de que se utiliza são impróprias para a sua tomada de consciência dos problemas.

[xiv] C.R.N., II, 166-67. Ainda uma vez não tomamos ao pé-da-letra os textos mais exagerados do Prof. Vieira Pinto e não pretendemos isolá-los de seu contexto. O que se segue o mostrará. Por ora, nada mais faço do que recolher índices.

[xv] Uma literatura autenticamente nacional não é necessariamente “nacionalista”.

[xvi] C.R.N., II, 368, 69 e 555.

[xvii] C.R.N., II, 142-43, Cf. I, Se o autor, criticando em seguida o “nativismo” e o “saudosismo”, declara a seguir que seria insensato, a fim de permanecer fiel ao ethos nacional, “renunciar a nos integrarmos nos modos de existência mais avançados da civilização” (II, 167), isto em nada corrige o particularismo do conceito de nação. Há dois erros a não cometer: tomar o Prof. Vieira Pinto por um nacionalista “nativista”, em que pese às páginas II, 165-66 e outras: e subestimar o papel essencial que desempenha, neste sistema, a idéia de “nação” e, no fim de conta, a estreiteza e as limitações deste “nacionalismo”.

[xviii] C.R.N., I, 214.

[xix] C.R.N., I, 215.

[xx] C.R.N., II, 303-13.

[xxi] C.R.N., II, 369.

[xxii] C.R.N., II, 370.

[xxiii] C.R.N., II, 58.

[xxiv] C.R.N., ibid.

[xxv] C.R.N., II, 535.

[xxvi] C.R.N., I, 154-56.

[xxvii] C.R.N., I, 153.

[xxviii] É, aliás, constrangedor que, para descartar mais depressa a universalidade teórica, a torne sinônima de “internacionalmente válido”. Admito prazerosamente com o autor que “a suposição de que todos os países participam obrigatoriamente dos mesmos problemas” é uma tolice, mas daí não concluo que cada país deve pensar os problemas que lhe são próprios por intermédio de uma “lógica concreta” autóctone. Admito que possa haver em cada país soluções políticas e econômicas originais, não, porém, que estas experiências não possam ser expressas universalmente. Admito que “é mais fácil ver o desenvolvimento do que exprimi-lo” (II, 345), mas não que o instrumento de pensamento que se escolhe é inadequado na medida em que é ainda prisioneiro da lógica formal (II, 346-47) e desprestigiado na “pugna silogística”. Em suma, ignoro o que possa ser esta “lógica concreta” e particular a uma nação. Gostaria que desta me desse alguns exemplos, ainda que “na linguagem e na lógica próprias da consciência decadente”.

[xxix] C.R.N., II, 556.

[xxx] C.R.N., II, 532.

[xxxi] Onde se encontram de resto “os idealistas”? Podemos perguntar ao ler passagens como esta: “Sem dúvida, se assumirmos a posição idealista e nos comprazermos em puras especulações, o mundo poderá ser concebido como formando a objetividade difusa e indefinida, sem referência à condição de se apresentar configurado em um espaço histórico nacional. Mas tal atitude implica reduzir o mundo à natureza, além (…) de ocultar o fato de que é sempre a natureza para alguém que se encontra situado dentro dela numa área vital relativamente restrita (…)” (II, 554).

[xxxii] C.R.N., II, 30.

[xxxiii] No que respeita à “objetividade” que defende o autor, o leitor poderá julgar se ela própria tem um sentido metodologicamente útil. Cf. II, 522-28.

[xxxiv] C.R.N., I, 21.

[xxxv] C.R.N., I, 22.

[xxxvi] C.R.N., ibid.

[xxxvii] C.R.N., I. 87.

[xxxviii] O autor não é de modo algum convincente quando tenta firmar o critério de separação entre “consciência ingênua” e “consciência crítica” (I, 416-20). A ele mesmo a perquirição da “autenticidade” parece um conceito constrangedor: “O critério de autenticidade para a existência que se reconhece assim condicionada não poderá ser outro senão a concordância da sua ação com as exigências do processo de que é parte” (II, 291).

[xxxix] C.R.N., I, 199-200.

[xl] Certamente, o Prof. Vieira Pinto reconhece (I, 147) que “a acumulação gratuita de conhecimentos desinteressados(…) é o único exercício possível para a inteligência do país colonial e, embora ocioso e meramente ornamental, cria o hábito do pensamento”. Trata-se, porém, hoje de um estágio ultrapassado. De onde decorre a dureza do autor não somente contra a filosofia brasileira atual, mas também contra o simples fato de se dedicar no Brasil à filosofia (I, 147).

[xli] De distinguir, por exemplo, a filosofia escolar, no pior sentido da palavra, da leitura séria dos autores ou da reflexão rigorosa sobre uma ciência.

[xlii] C.R.N.

[xliii] CRN, I, 105-106 E 54-55

[xliv] C.R.N., I. 144-45.

[xlv] Já se pode constatar aqui quanto faz falta uma posição marxista do problema. Com efeito, a alternativa entre o “populismo” e a tecnocracia é falaz: entre o reino dos técnicos e a espontaneidade das “massas” há o partido no sentido leninista como instância mediadora, ao mesmo tempo organismo técnico (revolucionário, e em seguida administrativo depois da tomado do poder) e intérprete das massas educadas. Somente o leninismo nos permite fazer coexistir estas duas verdades: não se tem sempre razão contras as massas, mas o partido, em última instância, tem sempre razão.

[xlvi] C.R.N., I, 123.

[xlvii] Ibidem.

[xlviii] C.R.N., I. 67.

[xlix] C.R.N., I, 121.

[l] Exemplos: “Não é de modo algum o que se adornou de leituras clássicas, que perambulou por museus estrangeiros ou absorveu alguma disciplina científica por prazer e por orgulho em possuí-la. Tudo isso pode fazer parte da cultura, mas não a define” (I, 118 e I, 124). “Estamos de acordo, mas com a condição de acrescentar que a posse da “consciência crítica” também não define a cultura e não dispensa seu possuidor de uma especialização técnica que, em suma, não lhe seria inútil quando pretendesse traçar diretrizes aos especialistas ainda alienados”.

[li] CRN, I, 27.

[lii] CRN, I, 31.

[liii] “Não basta jogar com dados objetivos exatos, porque o resultado pode ser um esquema político correto, mas frio, verdadeiro, mas inconvincente. Por esta razão, a elaboração da ideologia transcende o âmbito da economia, da sociologia, e mesmo da ciência política (…) para ser criação própria do pensamento filosófico” (I, 46).

[liv] Cf. I, 29-30. Notar-se-á neste texto a importância atribuída à oposição idealista entre processo histórico e processo natural.

[lv] C.R.N., II. 200.

[lvi] C.R.N., I, 30-31.

[lvii] C.R.N., I. 33.

[lviii] De onde decorre a reserva a respeito do valor da análise marxista do trabalho, I, 61.

[lix] O papel secundário atribuído à noção de “classe” redunda, por exemplo, constantemente numa oposição abstrata entre as “elites” ou os técnicos (cf. II, 218) e nas “massas”, que detêm o “projeto autêntico” que a “ideologia” recolhe.

[lx] Não basta apenas mostrar que o imperialismo constitui atualmente a fonte das contradições principais, mas é preciso também mostrar que estas contradições relegam para o segundo plano a luta das classes. Estas são duas questões diferentes.

[lxi] “Não basta (…)” poderia ser o leitmotiv da crítica do livro. Não basta, por exemplo, proclamar a objetividade do real, a anterioridade da matéria em relação à consciência, o caráter “dialético” da realidade social etc (…) para se pôr em regra com a racionalidade. Esta é a razão que faz do livro um excelente exercício. Porque as intenções do autor permanecem sempre racionais em princípio, mas desembocam em um irracionalismo de fato. Eis a questão que é preciso sempre se propor.

[lxii] C.R.N., II. p. 573-92: “A Teoria da Revolução”;

[lxiii] Sobre o trabalho como categoria existencial, cf. C.R.N., I, 111. Sobre o caráter idealista deste conceito: “o que há de humano no trabalho, e manifesta a essência do ser humano, é a exploração da natureza, praticada com equidade por todos os homens. No curso da história essa relação natural com o mundo físico se viu corrompida, e alguns homens se puseram a explorar não mais a natureza, mas os outros homens que trabalhavam sobre a natureza, daí surgindo um estado social injusto e desumano, que necessita ser corrigido” (II, 436).

[lxiv] Cf. Por exemplo C.R.N., I. 54-55 e II, 547-48.

[lxv] Cf. Lenine: “Os intelectuais socialistas só poderão contar com um trabalho fecundo quando liquidarem suas ilusões e começarem a procurar um apoio, não no desenvolvimento da Rússia que seus desejos invocam, mas no seu desenvolvimento real (…) Deste momento em diante, seu trabalho deverá orientar-se para o estudo concreto de todas as formas de antagonismo econômico da Rússia, para o estudo de suas relações e de seu desenvolvimento lógico (…) Deverá então traçar o quadro completo de nossa realidade enquanto um sistema determinado de relações de produção, mostrar a necessidade neste sistema de exploração e da expropriação dos trabalhadores e indicar a saída para esta situação que o desenvolvimento sugere”. (Os amigos do povo, Lenine, T. I. Éds. Sociales, pág. 321).

[lxvi] C.R.N., II. 547.

[lxvii] C.R.N., I, 43-46.

[lxviii] Cahier de l’Institut des Scienes Economiques, n° 110, fevereiro de 1961, pág. 33.

[lxix] Esta “ciência” entre aspas, equivale à ideologia sem aspas.

[lxx] Lenine, ibidem, pág. 449-50.

[lxxi] C.R.N., II. 139.

[lxxii] Precisemos que o autor muitas vezes pretende ter esvaziado os conceitos existenciais de seu sentido idealista. Parece-me, entretanto, que, se o “ser-no-mundo” nada tem a ver com o “in-der-Welt-sein” de Heidegger (mas isto é secundário) este conceito continua a ser nitidamente idealista.

[lxxiii] C.R.N., II, 136.

[lxxiv] C.R.N., II, 140.

[lxxv] C.R.N., II, 143.

[lxxvi] C.R.N., II. 160. Cf., II. 195 et 546.

[lxxvii] “Uma filosofia que procura manter-se racionalista não poderia ser uma filosofia da consciência, sob qualquer aspecto” (G. G. Granger).

[lxxviii] Cf. C.R.N., I. 42-44, sobre a definição da consciência coletiva como objetividade intencional.

[lxxix] C.R.N., II, 431.

[lxxx] C.R.N., II. 589.

[lxxxi] C.R.N., II. 590.

[lxxxii] C.R.N., II.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA