Por ANNATERESA FABRIS*

Considerações sobre a transformação da ideia de obra de arte e sobre o filme “O homem que vendeu sua pele”

O que é uma obra de arte? Até o século XX, a resposta a essa indagação era simples, pois a expressão abarcava a pintura, a escultura, o desenho, a gravura e outras técnicas correlatas. Com o advento das vanguardas, a questão se complica; desde a década de 1910, são produzidas obras que não correspondem a nenhuma das categorias anteriores, mas que, assim mesmo, fazem parte do campo artístico: papiers collés, colagens, fotomontagens, readymades duchampianos, objetos dadaístas e surrealistas projetos construtivistas, dentre outros.

Essa nova ideia de obra alicerça-se não apenas na introdução de materiais e técnicas alheios ao universo da arte, mas também, em casos como o de Marcel Duchamp, na “ação ociosa” ou “recusa ao trabalho”, na qual Maurizio Lazzarato detecta uma crítica socioeconômica às condições de vida no regime capitalista e uma tomada de posição “filosófica”, que permite repensar a atividade artística, seus tempos de produção e a subjetividade do artista.[1]

A partir da segunda metade dos anos 1950, a noção de obra conhece uma nova expansão graças aos happenings, aos processos de desmaterialização, à utilização do vídeo, ao uso do corpo, a intervenções na natureza, a instalações etc. A expansão do conceito de obra é acompanhada pelo crescimento vertiginoso do mercado de arte que, além dos tradicionais museus e galerias, abarca bienais, trienais, quadrienais, feiras, leilões e vendas online, evidenciando dois fenômenos denunciados por Duchamp no começo do século XX: a dominação do capital sobre os tempos da existência e a construção da figura do artista como empreendedor de si mesmo, ligado a “‘projetos’, com os quais tende a identificar a sua própria vida”.

O uso do corpo próprio e alheio marca “o começo de um outro século XX”, nos dizeres de Jean-Louis Pradel. O francês Yves Klein é um dos primeiros a adentrar o campo da apropriação de corpos por meio de happenings em que modelos nuas eram transformadas em “pincéis vivos”, ao som de um quarteto de cordas (1958-1962). Essas “liturgias mundanas” são analisadas por Pradel na perspectiva da substituição do objeto artístico por um “cerimonial erótico, cujos vestígios são piamente recolhidos em lençóis-sudários, fazendo com que o imaterial do espetáculo se imprima, assim, sobre a tela imaculada”. Para Paul Ardenne, o corpo feminino em tais ações não deve ser visto como matéria ou forma; ele é um “signo”, “uma sublime marca aleatória de azul”, deixada numa tela virgem pelo corpo da modelo maculada previamente com pigmento.Por sua vez, Sally O’Reilly tem uma atitude dicotômica em relação a Klein. Se o uso das modelos como pincéis é definido “dúbio” em termos éticos, a autora reconhece a importância histórica do gesto, que aponta para uma mudança considerável: o reconhecimento do corpo como um instrumento de representação em si.[2]

O italiano Piero Manzoni, por sua vez, introduz uma transformação no conceito de ready made, ao apor sua assinatura na pele de jovens modelos. Intituladas Esculturas vivas (1961), tais ações são vistas por Paulo Venâncio Filho como a restituição de uma possível autenticidade ao indivíduo numa sociedade de massas e de consumo que tende para seu esvaziamento. Na contramão de Duchamp, Manzoni não lida com um objeto apropriado e retirado do mundo comum, mas com “um corpo, uma pessoa”, oferecendo a qualquer um “a experiência de ser obra: de ser olhado como obra e de olhar os outros como espectadores, de carregar a si mesmo como obra, como algo casual, provocador e também único”. Num jogo com o mercado, o artista confere certificados de autenticidade a tais apropriações e chega assinar o próprio corpo para torná-lo uma obra de arte viva.

Juan Antonio Ramírez destaca duas questões no gesto de Manzoni. Ao apor sua assinatura no “suporte limpo” representado pela pele feminina, ao conceder o certificado de autenticidade ou ao colocar temporariamente a “obra” num pedestal, Manzoni alcançava finalmente a “secular aspiração da arte a apropriar-se da vida”. As pessoas escolhidas para participar dessa operação ganhavam uma “espécie de imortalidade, que superava as limitações biológicas de suas existências corriqueiras”.

Outro artista italiano, Gino De Dominicis, realiza em 1970 O zodíaco, uma espécie de tableau vivant, tendo como fonte de inspiração 11 cavalos (1969), de Janis Kounellis. Entre 4 e 8 de abril, o artista expõe um zodíaco peculiar, feito com animais vivos – um carneiro, um touro, uma cabra e um leão enjaulado; animais mortos – um caranguejo, um escorpião e dois peixes; seres humanos – dois gêmeos usando trajes idênticos, uma jovem mulher (Virgem) e um homem de meia-idade com uma veste pré-histórica e um arco na mão (Sagitário); e objetos – uma balança (Libra) e três ânforas (Aquário). Dispostos num semicírculo, os doze signos são portadores de um senso poético peculiar, alicerçado na materialidade da linguagem das coisas. “É à transformação de imagens codificadas em coisas que o artista confia a possibilidade de uma surpresa e um choque, de outro modo impossíveis numa cultura baseada em “figuras” oficializadas pelo uso corrente” (Renato Barilli).

De Dominicis, que também tinha usado um gato vivo em outra mostra realizada em 1970, suscita um grande escândalo na 36ª Bienal de Veneza (1972), quando expõe Segunda solução de imortalidade (o Universo é imóvel). Composta de três trabalhos apresentados na primeira exposição individual (1969) – um quadrado branco desenhado no chão (Cubo invisível, 1967), Bola de borracha (caída de uma altura de dois metros) no momento que antecede o rebote (1968-1969) e Espera de um casual movimento molecular geral numa única direção, passível de gerar um movimento espontâneo da pedra (1969) –, a obra trazia um observador portador da síndrome de Down, Paolo Rosa.

A presença do rapaz de 27 anos é vivamente reprovada pela imprensa e pela opinião pública, levando o artista a substitui-lo por uma menina. Mesmo essa solução não abafa o escândalo e a sala acaba sendo fechada.[3] A presença de Rosa no espaço expositivo impede qualquer discussão sobre o significado da obra. De Dominicis, que é processado e absolvido em abril do ano seguinte, visava propor um confronto entre o ponto de vista “único e particular” de Rosa, situado no interior da própria obra, e o dos espectadores, como declarou numa entrevista concedida em 1995.

Mas há um significado mais profundo, de natureza filosófica, que envolve a temática da morte e a função que ele atribuía à arte. Segundo Gabriele Guercio, o tema central da obra era a convicção de que a morte é um erro e de que é possível alcançar a imortalidade do corpo invertendo a ideia moderna de tempo. Rosa (e os animais, como lembra Valentina Sonzogni) simboliza um estado do ser não associado ao tempo progressivo, situado além da concepção temporal moderna e, logo, da morte. Mergulhado num instante eterno, Rosa estaria além da consciência do tempo como sucessão de passado, presente e futuro, olhando para três obras incumbidas de representar a imobilidade instantânea e eterna anterior ao movimento.[4]

Enquanto o cubo representa algo impossível de ser visto e tocado, a bola cristaliza o tempo no instante que separa a queda do rebote, eternizando o não movimento. A pedra, por fim, sintetiza o desejo impossível de que algo imóvel adquira vida, sublinhando a analogia entre ausência de movimento e imortalidade. Nesse contexto de ideias, cabe à arte lançar um desafio à mobilidade contínua da natureza por meio da aspiração à imobilidade, vista como condição necessária para atingir a imortalidade.

Num artigo publicado em 25 de junho de 1972, Pier Paolo Pasolini toma como pretexto a exposição do “rapaz subnormal” para atacar sem meias medidas a “confusão monstruosa” que tinha tomado conta da cultura italiana a partir da convergência entre o experimentalismo absoluto da neovanguarda e a provocação neomarxista de grupúsculos de estudantes, que levava às últimas consequências uma “denúncia oca e verbalista” contra os valores tradicionais. A obra de Dominicis nada mais seria do que “o símbolo vivo da ideia de obra de arte que, neste momento, determina os juízos do mundo cultural (subcultural) italiano”.

O escândalo reverbera também no discurso proferido pelo poeta Eugenio Montale na cerimônia de entrega do prêmio Nobel de 1975. Descontente com o rumo tomado pelas artes numa sociedade dominada pela comunicação de massa, Montale menciona o “retrato de um mongoloide” apresentado alguns anos antes na Bienal de Veneza. Sem citar o nome de Dominicis, o poeta inscreve a obra no âmbito da desagregação do naturalismo, que tinha começado em fins do século XIX, levando os artistas a expor in vitro, ou também ao natural, os objetos ou as figuras dos quais Caravaggio e Rembrandt teriam apresentado “um fac-símile, uma obra-prima”.

O fato de o retrato revelar ser o “coitado em carne e osso” é interpretado como um sintoma da “necessidade absoluta da morte da arte”, apregoada por críticos que ocupavam cátedras universitárias. Sua consequência mais evidente era a democratização da arte no pior sentido da palavra. A arte não passava da produção de objetos de consumo facilmente descartáveis, “na expectativa de um novo mundo, no qual o homem consiga libertar-se de tudo, inclusive da própria consciência”.

A questão ética suscitada por De Dominicis volta a ganhar destaque em fins da década de 1990, quando o espanhol Santiago Sierra lança mão de diversas estratégias de apropriação de corpos alheios, inscrevendo-se numa vertente denominada “performance delegada” por Claire Bishop. O artista escolhe os participantes de suas ações entre as camadas depauperadas da população de uma cidade (desempregados, moradores de rua, prostitutas, dependentes químicos, pessoas com dificuldades financeiras ou ganhando salários ínfimos), além de incorporar grupos de desenraizados produzidos por diferentes conflitos e pela economia global (imigrantes ilegais e asilados políticos, particularmente). A eles são confiadas tarefas repetitivas, destituídas de sentido, absurdas ou degradantes, mas baseadas em contratos de trabalho, que estipulam as condições de participação e o pagamento a ser recebido.[5]

Esses contratos, que envolvem o artista, o representante do local da performance e os participantes, têm como pressuposto a objetivação de um tipo de relação assimétrica, capaz de fornecer “um indicador da realidade econômica e social do lugar em que trabalha”. Segundo Bishop, Sierra cria “uma espécie de realismo etnográfico”, baseado numa “reflexão cruel sobre as condições sociais e políticas que permitem o surgimento de disparidades nos ‘preços’ das pessoas”.

Como seria impossível abarcar todas as ações do artista neste artigo, optou-se por analisar duas modalidades de apropriação, que envolvem intervenções diretas nos corpos dos participantes. Entre 1998 e 2000, Sierra concebe obras baseadas em tatuagens que, com exceção da primeira, seguem um padrão quase idêntico. Linha de 30 cm. tatuada numa pessoa remunerada. Rua Regina, 51. Cidade do México (maio de 1998) consiste na inscrição de um traço vertical no dorso de um homem, contratado por uma qualidade especifica. Ele não só não deveria ter tatuagens como não deveria pensar em fazê-las, sujeitando-se ao desígnio do artista por precisar dos 50 dólares estipulados no contrato.

Depois dessa experiência, o traçado das linhas torna-se horizontal e passa a abarcar um grupo maior de pessoas. Em dezembro de 1999, Sierra realiza em Havana Linha de 250 cm. tatuada em 6 pessoas remuneradas. Os participantes são seis rapazes desempregados, que recebem 30 dólares cada um para que segmentos de fios pretos sejam tatuados em suas costas; ao serem expostos enfileirados lado a lado constituem a linha mencionada no título.

Em outras duas ocasiões, as tatuagens são aplicadas em dependentes químicos. Na ação realizada em Porto Rico (outubro de 2000), dois viciados em heroína têm uma linha de 10 polegadas marcada nas cabeças raspadas em troca de uma dose de droga. Em dezembro do mesmo ano, Linha de 160 cm. tatuada em 4 pessoas (Salamanca) é registrada num vídeo. Prostitutas aceitam receber fragmentos de linha nas costas em troca de 12.00 pesetas, quantia correspondente a uma dose de heroína. Esse tipo de ação é vivamente reprovado por Ivana Dizdar, para quem Sierra estabelece um jogo de poder e de transferência de responsabilidade com as quatro mulheres, que se submetem à agenda do artista em nome da sobrevivência e do desejo de conseguir uma dose do narcótico.

O que a autora analisa em termos moralistas alcança uma dimensão propriamente artística na reflexão de Ardenne e Ramírez. Num livro dedicado à arte mais recente, o primeiro afirma que Sierra joga, de maneira depreciativa, com as “formas-fetiche” da modernidade, a fim de demonstrar seu caráter absurdo, seu vazio estético, seu conteúdo ilusório, sua supervalorização. As prostitutas de Salamanca, ligadas graficamente por uma linha preta, fariam parte desse quadro de referências. Ramírez já havia analisado as obras de Sierra que envolvem linhas tatuadas na perspectiva de “uma inversão ou paródia da geometrização desumanizada de algumas correntes da arte euro-americana”. Outra hipótese levantada pelo autor diz respeito à indústria da tatuagem, que oferece a seus clientes uma ilusão de individualização por meio de um repertório iconográfico estereotipado. Nesse contexto, a linha horizontal traçada pelo artista, embora pareça uniforme e impessoal, é radicalmente “diferente” das propostas dos tatuadores profissionais.

Dizdar é ainda mais severa com a performance que teve lugar em Londres em julho de 2004, intitulada Poliuretano pulverizado nas costas de 10 trabalhadores. O resultado obtido – uma entidade multicorporal, imobilizada sob uma espessa camada de espuma – é comparada por ela aos atos de tortura praticados na prisão de Abu Ghraib pelo fato de os trabalhadores selecionados serem de origem iraquiana. A ideia de que o material poderia ter uma ação tóxica é desmentida pelos cuidados tomados durante a performance.

Ao contrário do que se lê no artigo, os dez homens tiveram os corpos protegidos com vestimentas químicas isolantes e com mantas plásticas. O uso do poliuretano tinha estado também na base de uma ação realizada em Lucca (Itália) em março de 2002 com 18 prostitutas provenientes do Leste europeu. O resultado final é uma massa informe de pontos brancos (poliuretano) e superfícies pretas (o plástico que protegia os corpos), associada a restos de alimentos e bebidas espalhados pelo chão e aos recipientes vazios do produto usado na ação.

O fato de Sierra explicitar em alguns títulos ou nas informações que acompanham as obras a questão da remuneração dos participantes tem recebido avaliações dicotômicas por parte da crítica. Seus detratores veem nelas uma reflexão niilista (e óbvia) sobre a teoria de Karl Marx a respeito do valor de troca do trabalho e consideram que o artista investe na contradição ao receber pagamento por suas ações. Dizdar, por exemplo, acredita que a venda dos resultados das performances seja problemática: enquanto os participantes das ações são sujeitos a humilhações e à realização de tarefas árduas e, por vezes, doloridas por um período determinado e uma compensação mínima, o artista será remunerado por elas ao longo de anos ou décadas.

A situação, no entanto, não é tão linear, pois algumas ações demonstram claramente que Sierra discute criticamente a clivagem existente entre o trabalho artístico e o trabalho comum. Tal discussão é bem evidente em Pessoa dizendo uma frase (fevereiro de 2002), registrada em vídeo numa rua de comércio de Birmingham. Um homem foi contratado para dizer a seguinte frase diante da câmera: “Minha participação nesse projeto pode gerar um lucro de 72.000 dólares. Eu estou cobrando 5 libras esterlinas”. Uma ação encenada em Barcelona é ainda mais contundente, demonstrando que as normas do capital estão bem entranhadas em toda a sociedade. Uma das prostitutas contratadas para participar de Pessoa remunerada para ficar amarrada a um bloco de madeira(junho de 2001) exigiu 10% dos proventos que Sierra teria pela obra, além dos 24 dólares por hora, tendo sido atendida.

A contrapelo das visões negativas, Elizabeth Manchester percebe as ações de Sierra como “metáforas – ou equivalentes poéticos – de todos os trabalhos mal remunerados, tendo como pano de fundo a estrutura da economia de mercado global”. Por meio delas, o artista enfatiza a tensão que se instaura entre o envolvimento dos participantes em determinadas tarefas em troca de uma recompensa e sua falta de escolha em virtude de uma situação econômica insatisfatória ou de condições de saúde precárias. Bishop, por sua vez, lembra que as ações de Sierra produzem uma sensação de “antagonismo relacional”, na medida em que confrontam o observador com uma “não identificação racial e econômica pontual”. Seu trabalho reconhece “as limitações do que é possível como arte” e põe em cena “um sujeito dividido, de identificações precárias, abertas ao fluxo constante”, tornando complexa qualquer “relação transitiva entre arte e sociedade”.

Estribado no pensamento da autora britânica, Paulo Veiga Jordão dá especial ênfase à tensão entre capital e trabalho mobilizada por Sierra, no momento em que assume o papel de contratante que explora abusivamente seus contratados. O próprio artista é bem explícito a esse respeito quando estabelece um vínculo entre dignidade social e dinheiro e reconhece que a pessoa paga para executar uma tarefa coloca sua dignidade nas mãos de terceiros. Na recriação das batalhas perdidas da força de trabalho contra o capital, Sierra incorpora ostensivamente a mentalidade patronal: “Se eu encontro alguém que faça por 50 euros (um trabalho) pesado que normalmente custa 200, eu uso a pessoa que faz por 50. É claro que relações laborais extremas lançam muito mais luz sobre como o sistema de trabalho realmente funciona”. Já Ardenne duvida do caráter “político” das ações do artista, que inscreve no âmbito da mentalidade moderna, por repousarem no enfrentamento. A seu ver, convidar um mendigo para tomar parte de uma exposição nada mais é do que uma atitude cínica que se limita a realçar as “desigualdades gritantes do mundo atual”.

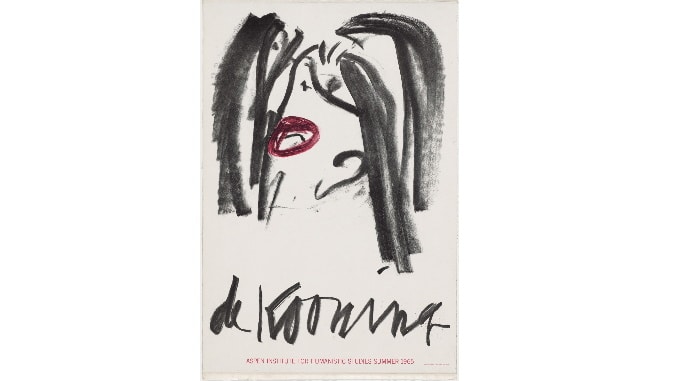

A questão ética suscitada pelas ações radicais de Dominicis e Sierra é também enfrentada pelo belga Wim Delvoye por causa de Tim (2006-2007). Já conhecido pelas tatuagens gravadas em lombos de suínos,[6] Delvoye resolve aplicar uma técnica semelhante num ser humano, o suíço Tim Steiner. Ex-gerente de um estúdio de tatuagem de Zurique, Steiner submete-se a sessões ao longo de dois anos (2006-2007), num total de quarenta horas. A “tela humana”, concebida pelo artista para questionar até que ponto o dinheiro define o que é arte, é preenchida com as imagens mais populares do universo da tatuagem, cobrindo as costas de Steiner da nuca até o cóccix. Os motivos escolhidos são resultado de uma negociação entre Delvoye e Steiner: uma Virgem Maria, da qual se irradiam raios amarelos, coroada por uma caveira à moda mexicana; andorinhas; morcegos; rosas vermelhas e azuis; crianças orientais com flores de lótus e sentadas em cima de peixes; ondas japonesas; a assinatura do artista no lado direito da peça.

Exposto como work in progress em 2006, Tim é vendido dois anos mais tarde ao colecionador alemão Rik Reinking por 150.000 euros. Um terço da quantia é entregue a Steiner, que tem a obrigação contratual de passar seis dias por ano na casa do colecionador. Além disso, ele pode ser exibido em instituições artísticas – sentado, sem camisa, de costas para o público –, recebendo diárias por turnos de trabalho. Depois de sua morte, a pele tatuada será retirada e o proprietário poderá emoldurá-la e pendurá-la na parede como um quadro.

Apesar de sofrer alguns abusos do público, Steiner não mostra desconforto com sua situação de “tela viva”, sujeita a mudanças ao longo do tempo, que podem requerer intervenções cirúrgicas. Essa condição inusitada chegou a gerar protestos em nome dos direitos humanos e a provocar comparações com a escravidão e a prostituição. Isso não impediu a exposição de Timem inúmeras instituições de prestígio, dentre as quais o Louvre (13 de maio-17 de setembro de 2012). Exibido nos apartamentos de Napoleão III (assim como algumas figuras de porcos, moldadas em poliéster e recobertas com tapetes de seda indiana), Tim cria um ruído por destoar de um ambiente sofisticado e repleto de significados históricos.

A transformação de pessoas em obras de arte despertou o interesse de escritores e cineastas, que construíram enredos inspirados em alguns casos pontuais. A primazia em lidar com essa questão por um prisma inusitado e macabro cabe, porém, a Roald Dahl, autor do conto “Skin” [Pele], publicado na edição do New Yorker de 17 de maio de 1952. Num dia frio de 1946, um homem idoso e pobremente trajado é atraído por um quadro de Chaïm Soutine, exposto na vitrine de uma galeria de arte de Paris. Volta com a memória ao outono de 1913, quando o jovem artista estava pintando o retrato de sua esposa Josie, por quem estava apaixonado. O homem, que se chamava Drioli, evoca o dia em que, eufórico por ter tatuado nove pessoas, se embriaga e pede ao artista para pintar e depois tatuar o rosto de Josie em suas costas.

A princípio relutante, Soutine executa a obra, que se parecia com outras de sua autoria e a assina com tinta vermelha no rim direito do modelo. Drioli entra na galeria, mas é convidado a retirar-se. Antes de ser expulso, tira o casaco e a camisa e expõe suas costas aos presentes. O dono da galeria oferece-lhe 200.000 mil francos, mas esbarra na constatação de que a obra nada valeria até que o modelo estivesse vivo. Pensa numa cirurgia, que arrancaria a tatuagem, permitindo sua comercialização, mas Drioli não concorda, pois teme não sair vivo, além de ser atraído pela proposta do proprietário do Hotel Bristol em Cannes. Este oferece-lhe a perspectiva de uma vida de luxo e conforto, com um único dever: passar o dia na praia do hotel, em trajes de banho para que os hóspedes pudessem admirar “esse fascinante quadro de Soutine”. Algumas semanas depois, um quadro do pintor representando uma cabeça feminina, executado de maneira inusual, é posto à venda em Buenos Aires. O narrador espera que Drioli esteja bem, pois não existe nenhum Hotel Bristol em Cannes…[7]

Os “pincéis vivos” de Klein serviram de ponto de partida para o conto “Les suaires de Véronique” [Os sudários de Véronique], publicado por Michel Tournier na coletânea Le coq de bruyère(1978). Um resultado inquietante da relação abusiva entre a fotógrafa Véronique e o modelo Hector é a “fotografia direta”, que consiste em tomadas feitas sem câmera, sem película e sem ampliação. Para conseguir imagens que escapam da sujeição à técnica tradicional, a fotógrafa mergulha Hector num banho de revelador e o deita em cima de um papel fotográfico minimamente preparado. Se o resultado é incomum – “estranhas silhuetas esmagadas”, muito semelhantes ao que restava nos muros de Hiroshima das pessoas “fulminadas e desintegradas pela bomba atômica” –, as consequências para o modelo são trágicas, pois ele é hospitalizado com uma dermatose generalizada.

Levando ainda mais longe suas pesquisas, Véronique chega à “dermografia”, que usa como suporte telas de linho fotossensibilizadas, nas quais era envolvido o corpo do modelo impregnado de revelador. Mesmo antes de saber da morte de Hector, o narrador vê nos sudários resultantes da nova experiência uma manipulação acirrada do modelo, transformado no “espectro preto e dourado de um corpo achatado, ampliado, enrolado, desenrolado, reproduzido num friso fúnebre e obsessivo em todas as posições” e os associa com imagens extremamente violentas, “uma série de peles humanas arrancadas, depois expostas lá como troféus bárbaros”.[8]

A falta de escrúpulos de Véronique, capaz de sacrificar Hector a seus objetivos artísticos, é um traço partilhado com outro personagem, Zeus-Peter Lama, “conhecido e reconhecido em todo o mundo” e dono de uma riqueza incomensurável. Artista que não copiava o que via, pois suas obras “ampliavam, torturavam, exageravam a realidade, quando não decidiam ignorá-la”, Lama transforma em “escultura viva” o corpo do protagonista de Lorsque j’étais une oeuvre d’art [Quando eu era uma obra de arte, 2002]. Eric-Emmanuel Schmitt molda a figura de Lama a partir de Orlan, criadora conhecida pela proposta da “arte carnal”, baseada num conjunto de operações cirúrgicas-performances, pelas quais foi modificando a própria aparência, com o objetivo de construir um autorretrato singular, que contesta a associação entre rosto e identidade.

A artista chega a participar da trama como “Rolanda, the Metamorphic Body”, a única capaz de rivalizar com a “escultura viva” Adam bis, “pensamento encarnado” de seu criador. Apesar de considerar muito cansativa a tarefa de ser uma obra de arte, Rolanda não abdica dela nem das exposições nos museus. “Corpo-matéria”, a artista considera ser “vários objetos”, o “fio de Ariadne das metamorfoses” e a “poesia total”.[9]

Schmitt não poupa os leitores de todos os percalços enfrentados pelo jovem depois da cirurgia que o transformou em obra de arte: certa inadequação com o novo corpo; reificação voluntária em nome da fama; alcoolismo; mudanças bruscas de humor; tentativa de lobotomia; visão monstruosa de si; venda a um bilionário, que o exibia a suas visitas; leilão suspenso pelo Estado que exerce seu direito de preferência sobre Adam bis; exposição diária no Museu Nacional; aprisionamento depois de uma tentativa de fuga; descoberta de que não era mais considerado um ser humano por ter consentido com a ação modificadora de Lama, ter sido objeto de duas vendas e ser propriedade estatal; início de um processo de decomposição.

O destino de Adam seria trágico se ele não tivesse conhecido Fiona, filha do pintor cego Carlos Hannibal, que se apaixona por ele e leva seu caso aos tribunais para devolver-lhe a liberdade perdida. A questão é muito complexa porque o jovem, que havia simulado a própria morte com a ajuda de Lama, não podia demonstrar sua condição de ser humano. Como o advogado lhe explica, ele era uma mercadoria para o Estado, pois estava “oficialmente registrado como um objeto, não como um homem”. A única saída seria demonstrar que ele não era uma propriedade estatal, mas “um funcionário a serviço do Estado”, que seria exposto algumas horas por dia, em troca de um salário. Adam não poderia modificar o próprio corpo, que guardaria para sempre “a marca de Zeus”. Quem encontra finalmente a solução é Fiona, que convence Lama a declarar que Adam bis era um falso, “uma imitação bastante bem sucedida” e a demonstrar o fato com a ausência das duas assinaturas que deveriam estar tatuadas em locais do corpo difíceis de descobrir: a axila direita e o pé esquerdo entre os dois últimos dedos. Tratava-se de uma mentira, mas Lama não tinha escolha, pois a jovem havia descoberto que o artista era responsável pela morte do motorista, cujo corpo tinha sido enterrado como sendo o de Adam. [10]

O andamento de conto moral que Schmitt imprime à narrativa encontra dois momentos de condensação paradigmática na teoria das três existências e na contraposição entre o charlatanismo de Lama e da arte corporal como um todo e a verdadeira criação, representada por Hannibal. Lama explica a Adam que, na realidade, se chamava Tazio Firelli, que cada ser humano vive três existências. “Uma existência de coisa: somos um corpo”, cuja aparência não depende de nós. “Uma existência de espírito: somos uma consciência”, que nada mais faz do que confirmar a realidade. “E uma existência de discurso: somos aquilo de que os outros falam”. Só a terceira existência interessa de fato, pois permite uma intervenção no destino de cada um. Ela oferece “um teatro, uma cena, um público; provocamos, desmentimos, criamos, manipulamos as percepções dos outros; mesmo sendo pouco dotados, o que se diz depende de nós”. O jovem deveria estar satisfeito com a terceira existência proporcionada pelo artista, pois ele tinha se tornado “um fenômeno”, do qual todos falavam.

Essa manifestação de cinismo é corroborada pelo episódio de Tóquio, cidade na qual Adam bis é exposto numa grande mostra de arte corporal. Por meio do olhar de Lama, Schmitt traça um panorama demolidor das manifestações corporais e uma delas, intitulada “Meu corpo é um pincel”, é uma evidente sátira das ações de Klein. Artistas nus e cobertos de tinta arremessavam-se contra superfícies virgens ou rolavam sobre elas. O mais valorizado era Jay K. O., um homem musculoso que, a cada três horas, se esborrachava contra um painel pendurado na parede, necessitando dos cuidados de enfermeiros. Havia também o casal Kamasutra que, “revestido de acrílico, copulava diante de todos, depositando sobre grandes folhas as marcas de suas posições eróticas”. Essas visões grotescas têm um contraponto na obra exemplar de Hannibal, que pintava o ar, o invisível, o fugidio, despertando em Adam “uma emoção longa, perturbadora, violenta, a meio caminho entre o estupor e a admiração”.

O homem que vendeu sua pele

Essa visão desconsolada da arte contemporânea não é a tônica de O homem que vendeu sua pele [The man who sold his skin, 2019], cujo ponto de partida está na exposição de Tim no Louvre. A diretora tunisiana Kaouther Ben Hania ficou profundamente impressionada com a obra de Delvoye e, dois anos depois (2014), acabou escrevendo a história do filme em cinco dias. No roteiro entrecruzam-se duas questões atuais – a crise dos refugiados que nasceram no “lado errado do mundo” e o crescente cinismo do mercado de arte contemporânea –, entremeadas por uma história de amor, que confere uma dimensão humana ao que não passaria de uma mera transação comercial.

Sam Ali, um jovem sírio refugiado no Líbano por um ato irrefletido, recebe uma proposta inesperada de Jeffrey Godefroi, o “artista vivo mais caro do mundo”, capaz de transformar “objetos sem valor em obras que custam milhões e milhões de dólares apenas por assiná-las”. Encarnação atual de Mefistófeles, o artista propõe um pacto faustiano ao refugiado: converter suas costas numa obra de arte com a tatuagem do visto Schengen, instrumento indispensável para poder entrar na Comunidade Europeia. Ali, que não tinha conseguido um visto para a Bélgica, onde morava Abeer, a mulher amada, aceita o convite e se transforma numa “tela viva”. A argumentação de Godefroi para convencê-lo pode parecer cínica, mas não deixa de ser verdadeira: ele ganharia de volta a humanidade e a liberdade ao se tornar mercadoria.

Depois da intervenção , o artista afirma: “Vivemos numa era muito sombria, em que se você é sírio, afegão, palestino e assim por diante, você é persona non grata. Acabei de fazer de Sam uma mercadoria, uma tela, então agora ele pode viajar pelo mundo. Porque na época em que vivemos, a circulação de mercadorias é muito mais livre do que a circulação de seres humanos”.[11]

Sam, que receberia um terço do preço de sua venda e revenda, é exposto no Museu Real de Belas Artes de Bruxelas no âmbito de uma retrospectiva de Godefroi. Seus sentimentos são bastante confusos. De um lado, sente certa humilhação por estar exposto aos olhos de todos, sem poder interagir com o público. De outro, aprecia a vida confortável que a nova profissão lhe proporciona e a possibilidade de estar perto de Abeer, e recusa a proteção de uma associação de direitos humanos, indignada com o tratamento a que era submetido.[12] Totalmente alheio ao universo da arte, passa indiferente pelas salas do museu que o levam ao pedestal onde se posiciona a cada dia. Não percebe, por exemplo, uma vara de porcos de Delvoye, que poderiam despertar uma associação com sua condição. A única obra que chama sua atenção representa aves mortas, e ela o tira da indiferença por permitir a evocação de uma cena partilhada com Abeer.

Mais seguro de si com o passar do tempo, Sam não avisa Godefroi do aparecimento de uma espinha na tatuagem, recebendo uma reprimenda e sendo convertido numa “obra em restauro”. Vendido ao colecionador suíço Christian Waltz, extravia o passaporte para não ser exposto em sua casa, mas, como o documento tinha sido recuperado, ele é obrigado a cumprir a cláusula contratual. A venda a Waltz tem uma justificativa legal: a Suíça não considerava que sua posse pelo colecionador poderia ser associada com tráfico humano ou prostituição. A exposição de Sam na casa do suíço proporciona uma sequência altamente sarcástica: o corretor de seguros, interpretado por Delvoye, explica à imprensa que Sam poderia morrer de câncer, mas que seria desastroso se perdesse a vida numa explosão, pois a obra-prima que carregava nas costas seria destruída inexoravelmente.

Lançando mão do clichê do terrorista muçulmano, o jovem provoca uma cena de pânico no público de um leilão, no qual tinha sido arrematado, levando a pensar numa manifestação de esgotamento físico e psíquico. Essa impressão se desfaz depois que ele é absolvido no processo, mas expulso da Bélgica por não ter renovado o visto de permanência. Quando recusa a ajuda de Soraya – a galerista de Godefroi incumbida de assisti-lo e tutelá-lo– para resolver a situação porque pretende voltar para a Síria com Abeer, fica claro que se tratava de um plano para livrar-se da condição de “tela viva”. Algum tempo depois, Soraya recebe um vídeo com a execução de Sam pelo Estado Islâmico. Perturbada, a galerista telefona para Godefroi, que está num ambiente asséptico e recebe friamente a notícia da morte do rapaz, aconselhando-a a procurar a seguradora para resolver o problema da obra.

Nesse momento, a diretora retoma parcialmente a sequência inicial do filme, que mostrava o artista orientando os funcionários de um museu a pendurar adequadamente a pele emoldurada de Sam. Esta tinha sido localizada no mercado negro norte-americano e entregue a uma instituição cultural, em obediência à legislação internacional sobre o assunto. Acontece, então, uma reviravolta na trama. Godefroi telefona para Sam, que encenou a própria morte para livrar-se da condição de obra de arte. O artista tinha colaborado ativamente para esse desfecho, colhendo material genético do rapaz e cultivando-o num laboratório (o que explica o ambiente asséptico em que se encontrava quando do telefonema de Soraya) para conseguir uma nova pele devidamente tatuada. Sam cumprimenta Godefroi por ter conseguido pregar uma peça nas instituições artísticas, às quais impingiu um falso, que será ainda mais valorizado se a farsa for descoberta; informa que retirará a tatuagem com laser e afirma ter sido sempre livre.

Esta última assertiva não tem nada de surpreendente, pois o espectador atento vai percebendo ao longo da trama que Sam tem um objetivo e, em nome dele, está disposto – como escreve Enea Venegani – a trilhar um caminho que limita sua liberdade. Essa percepção pode ser ampliada a partir da reflexão de Claudio Cinus, para quem o jovem nunca perde de vista o fato de que um ser humano “possui sentimentos e imprevisibilidades que o diferenciam claramente de um objeto inanimado”.[13] Se Sam vende seu corpo, não inclui na transação a própria dignidade. Na qualidade de uma “presença real”, de uma “materialidade corpórea”, ele confronta o espectador com algo mais do que uma imagem bidimensional vista nos jornais ou na tela da televisão: parece “um artefato de arte política”, mas, na realidade, é uma presença com a qual é necessário ajustar as contas, pois é “um verdadeiro ser humano”.

Um dos momentos mais emblemáticos do filme é o momento em que uma professora procura explicar a seus alunos o significado do visto Schengen. Sam tenta interagir com as crianças, mas é obrigado a retomar sua posição de “tela viva”. Se tivesse conseguido explicar-se, teria provavelmente demonstrado que o visto tatuado em suas costas contava também “a história de uma ditadura, de um país sitiado e de uma impossibilidade de movimento que o obriga a encontrar a liberdade mediante a transformação num objeto valioso” (Enea Venegani). A gravação do visto nas costas de Sam reveste-se de um profundo significado simbólico: se o artista – como pensa parte da crítica – perdeu de vista o conceito de humanidade, Sam é a demonstração viva de que o ser humano é capaz de qualquer sacrifício para alcançar seus objetivos, sejam eles a liberdade, a sobrevivência, a busca de uma vida mais digna ou de um amor.

Ao optar pela colaboração de Godefroi no resgate de Sam, a diretora demonstra ter uma visão mais nuançada do universo da arte contemporânea, bastante distinta das concepções moralistas sucessivamente aplicadas às obras de Dominicis, Sierra, Delvoye e simbolicamente enfeixadas nas reflexões de Tournier e Schmitt. Tendo em Hannibal o porta-voz de sua visão de mundo, Schmitt traça um panorama desolador do momento artístico atual. Cínico, calculista, em busca do sucesso, Lama não é um grande artista, mas um “grande manipulador”. Sua carreira não foi construída no ateliê, mas na mídia: “seus pigmentos, seus óleos são os jornalistas”; o público, por sua vez, é continuamente mobilizado em função da “fabricação de um rumor, que se parece com a aprovação”. Uma vez que o escândalo é um “acelerador midiático”, ele procura “a ideia que choca”, conseguindo tornar-se um “criminoso” com a transformação de um homem num objeto. Para Hannibal, esse último achado é comparável a um ato terrorista, pois consiste em “triturar” o modelo, “torturá-lo, violá-lo, desumanizá-lo, arrancar-lhe toda a aparência natural”, fazendo-lhe perder “seu lugar de homem entre os homens”.

À primeira vista, esse diagnóstico poderia ser aplicado a Godefroi, de quem os espectadores conhecem uma única obra. Mas sua fama de neoduchampiano, capaz de transformar qualquer coisa em arte, não deixa dúvidas sobre a natureza de suas operações, que necessitam da repercussão midiática para poderem existir. Sua jogada final, que usa as redes sociais para difundir uma falsa execução, permite que Ben Hania lance uma nova luz sobre a liberdade de que (aparentemente) goza o artista. Por mais que suas obras valham milhões, Godefroi é explorado por um sistema que solicita continuamente novidades, que faz de seus trabalhos objetos de trocas lucrativas, que busca mais e mais o espetáculo, que interfere em sua vida e em suas escolhas. Colocar na parede de um museu um falso criado ad hoc parece ser a última margem de manobra do artista num sistema de arte regido por uma mercantilização frenética, que desconhece fronteiras e, não raro, qualquer tipo de escrúpulo. Godefroi e seu modelo podem ser vistos como pares complementares: ambos põem sua pele à venda em nome de ideais diferentes, mas igualmente válidos para a definição de um objetivo na vida.

*Annateresa Fabris é professora aposentada do Departamento de Artes Plásticas da ECA-USP. É autora, entre outros livros, de Realidade e ficção na fotografia latino-americana (Editora da UFRGS).

Referência

O homem que vendeu sua pele (The man who sold his skin)

Alemanha, Bélgica, França, Suécia, Tunísia, 2019, 104 minutos.

Direção e roteiro: Kaouther Ben Hania

Elenco: Yahya Mahayni, Monica Bellucci, Dea Liane, Koen de Bouw.

Bibliografia

ARDENNE, Paul. Art, le present: la création plasticienne au tournant du XXIe siècle. Paris: Éditions du Regard, 2009.

_______. L’image corps: figures de l’humain dans l’art du XXe siècle. Paris: Éditions du Regard, 2001.

BARILLI, Renato. “Gino De Dominicis”. In: _______. Informale oggetto comportamento. Milano: Feltrinelli, 1979.

BISHOP, Claire. “Antagonismo e estética relacional”; trad. Milena Duarte. Tatuí, n. 12. Disponível em: <revistatatui.com.br/wp/wp-context/uploads/2011/10/revista-tatui-12.pdf>. Acesso em: 4 nov. 2021.

_______. “Delegated performance: outsourcing authenticity”. October, Cambridge, n. 140, primavera 2012.

CINUS, Claudio. “L’uomo che mise in vendita la sua pelle” (nov. 2020). Disponível em: <ombreeluci.it/2020/recensione-the-man-who-sold-his-skin>. Acesso em: 10 nov. 2021.

DAHL, Roald. “Skin”. Disponível em: <docero.com.br/doc/nec1nvx>. Acesso em: 8 nov. 2021.

DIZDAR, Ivana. “Toward art, toward torture: drawing the line in the work of Santiago Sierra”. Lapis, 14 maio 2019. Disponível em: <wp.nyu.edu/lapis/ivana-dizdar-art-torture-santiago-sierra>. Acesso em: 2 nov. 2021.

FABRIS, Annateresa. “O corpo estilhaçado”. In: BERTOLI, Mariza; STIGGER, Verônica (org.). Arte, crítica e mundialização. São Paulo: ABCA/Imprensa Oficial do Estado, 2008.

_______. “Uma fotógrafa e seu modelo”. Arte & Crítica, ano XIII, n. 34, jun. 2015. Disponível em: <http://www.abca.art.br>.

FANELLI, Franco. “De Dominicis, il mago che prese la morte per il naso” (20 set. 2021). Disponível em: <ilgiornaledellarte.com/articoli/di-dominicis-il-mago-che-prese-la-morte-per-il-naso/136892.html>. Acesso em: 29 out. 2021.

JORDÃO, Paulo Veiga. “Trabalho e etnia nas performances de Santiago Sierra”.Arte & Ensaio, n. 35, jul. 2017. Disponível em: <revista.ufrj.br/index.php/ae/article/view/11083/8692>. Acesso em: 4 nov. 2021.

LANDONI, Davide. “Quando Gino De Dominicis coinvolse un ragazzo Down in una sua opera” (26 mar. 2020). Disponível em: <artslife.com/2020/03/26/quando-gino-de-dominicis-coinvolse-un-ragazzo-down-in-una-sua-opera>. Acesso em: 29 out. 2021.

LAZZARATO, Maurizio. Marcel Duchamp e a recusa ao trabalho; trad. Gustavo Gumiero. São Paulo: Scortecci, 2017.

LLANOS MARTÍNEZ, Héctor. “Este homem vendeu suas costas como tela que será emoldurada depois de morto” (4 fev. 2017). Disponível em: <brasil.elpais.com/brasil/2017/02/03/estilo/1486116244_978849.html>. Acesso em: 2 nov. 2021.

LOW, Harry. “O homem que vendeu as próprias costas para um colecionador de arte” (5 fev. 2017). Disponível em: <bbc.com/portuguese.internacional-38838585>. Acesso em: 10 out. 2021.

MANCHESTER, Elizabeth. “Santiago Sierra. 160 cm. line tattooed in 4 people. El Gallo Arte Contemporáneo. Salamanca, Spain. December 2020” (ago. 2006). Disponível em: <tate.org.uk/art/artworks/sierra-160-cm-line-tattooed-in-4-people-el-gallo-arte-contemporaneo-salamanca-spain/t11852>. Acesso em: 2 nov. 2021.

MARTINO, Nicolas. “Contro l’ideologia del progresso”(4 abr. 2016). Disponível em: <doppiozero.com/materiali/contro-lideologia-del-progresso-tempo-spazio-e-immortalita-in-gino-de-dominicis>. Acesso em: 29 out. 2021.

MIFFLIN, Margot. “Inkside out” (10 dez. 2012). Disponível em: <artnews.com/art-news/news/inkside-out-2137>. Acesso em: 8 nov. 2021.

MONTALE, Eugenio. “È ancora possibile la poesia?”. Disponível em: <dicoseunpo.it/Nobel_della_Letteratura_files/Montale_Nobel.pdf>. Acesso em: 29 out. 2021.

O’REILLY, Sally. The body in contemporary art. London: Thames & Hudson, 2009.

PASOLINI, Pier Paolo. “Il mongoloide alla Biennale è il prodotto della sottocultura italiana”. Tempo, Roma, 25 jun. 1972. Disponível em: <faredecorazione.it/?p=3857>. Acesso em: 29 out. 2021.

PERASSOLO, João. “Quem é o homem que vendeu a sua própria pele e inspirou um filme no Oscar”. Folha de S. Paulo, 23 abr. 2021 (Ilustrada). Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2021/04/quem-e-o-homem-que-vendeu-a-sua- propria-pele-e-inspirou-um-filme-no-oscar.shtml>. Acesso em: 10 out. 2021.

PRADEL, Jean-Louis. L’art contemporain depuis 1945. Paris: Bordas, 1992.

RAMÍREZ, Juan Antonio. Corpus solus: para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo. Madrid: Siruela, 2003.

SCHMITT, Eric-Emmanuel. Lorsque j’étais une oeuvre d’art. Paris: Le Livre de Poche, 2004.

SONZOGNI, Valentina. “The animal is present: non-human animal bodies in recent Italian art”. In: CIMATTI, Felice; SALZANI, Carlo (org.). Animality in contemporary Italian philosophy. London: Palgrave MacMillan, 2020.

TOURNIER, Michel. “Les suaires de Véronique”. In: _______. Le coq de bruyère. Paris: Gallimard, 1978.

VENÂNCIO FILHO, Paulo. “A atualidade de Piero Manzoni”. In: Piero Manzoni. São Paulo: Museu de Arte Moderna, 2015.

VENEGANI, Enea. “‘L’uomo che vendette la sua pelle’: il paradosso della libertà di scelta e la pornografia del dolore”. Disponível em: <1977magazine.com/luomo-che-vendette-la-sua-pelle-film-recensione> Acesso em: 10 nov. 2021.

Notas

[1] Atitudes semelhantes são desenvolvidas pelos dadaístas e surrealistas; estes conferem grande importância à atividade onírica em contraposição ao mundo diurno, alicerçado no trabalho e na produção.

[2] Para dados ulteriores sobre Klein, ver: RAMÍREZ, Juan Antonio. Corpus solus: para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo.

[3] Em 2006, a galeria de arte Wrong propõe uma versão “ética” da obra na edição londrina da Feira de Arte Frieze. Os curadores Maurizio Cattelan, Massimiliano Gioni e Ali Subotnick confiam a nova encenação a uma atriz também portadora da síndrome de Down, mas perfeitamente consciente do papel que estava representando. A morte de Dominicis em 1998 leva Valentina Sonzogni a indagar se ele teria aprovado a reelaboração da obra e a ponderar que sua versão “ética” punha em xeque a intenção original e a liberdade de expressão artística.

[4] No artigo de Franco Fanelli, a obra é apresentada como uma nova encenação da Melancolia (1514), de Albrecht Dürer. Os objetos colocados no chão seriam “os símbolos um tanto exaustos do pensamento e da arte”.

[5] A atitude de Sierra tem um antecedente em Família operária (1968), do argentino Oscar Bony. Durante a mostra Experiências (1968), o artista contratou, pelo dobro do salário normal, o ferramenteiro Luis Ricardo Rodríguez para que ficasse exposto junto com a esposa e o filho. A relação entre salário e exploração do trabalhador é encenada por Sierra em 68 pessoas remuneradas para ficar bloqueando o acesso a um museu, em outubro de 2000. A performance consistiu no bloqueio do Museu de Arte Contemporânea de Pusan (Coreia do Sul) durante três horas por parte de trabalhadores que recebiam 1.500 wons por mês, enquanto Sierra estava pagando 3.000 wons por hora. Cinco manifestantes traziam um cartaz bilíngue com os dizeres: “Sou pago 3.000 wons por hora para realizar esse trabalho”.

[6] A princípio, o artista realiza tatuagens em couros suínos adquiridos em matadouros. A prática sobre animais vivos, cujos resultados são expostos a partir de 1997, responde a dois motivos: os porcos oferecem uma grande superfície de trabalho; na qualidade de animais pouco prestigiados, são um “veículo irônico” para o simbolismo geralmente associado à tatuagem (expressão de afeto por animais e pessoas; manifestação de princípios).

[7] A referência ao conto foi encontrada no artigo de Margot Mifflin.

[8] Para dados ulteriores sobre o conto, ver: FABRIS, Annateresa. “Uma fotógrafa e seu modelo”.

[9] O autor enumera as limitações físicas de Rolanda em consequência de sete cirurgias: pele muito esticada; equimoses; impossibilidade de fechar os olhos para dormir; alimentação por meio de canudos; e perda de dentes.

[10] Lama, que tinha realizado e vendido outras “esculturas vivas”, deveria marcá-las com as duas tatuagens para atestar sua autenticidade, pois para ele o comércio antecedia qualquer escrúpulo, como nota Fiona.

[11] Essa reflexão está bastante próxima da análise de Sierra feita por Ramírez: o artista trata os seres anônimos que aceitam trabalhar para ele como “coisas, materiais para a criação, perfeitamente intercambiáveis, como se fossem mercadorias. O sistema social e o sistema artístico são questionados simultaneamente”.

[12] No romance de Schmitt, Médéa Memphis, da Associação pela Dignidade Humana, contesta a desfiguração a que Adam foi submetido, mas o jovem defende o trabalho de Lama, afirmando ser o primeiro exemplo de “arte desfigurativa” e ter orgulho de ser uma “marca de gênio” e um “objeto artístico”. A intervenção da mulher leva mais público à mostra de Tóquio e Adam descobre, no fim, que tudo não passara de um golpe publicitário de Lama.

[13] É sintomático que, no romance de Schmitt, Lama ordene a lobotomia de Adam bis para “desumanizá-lo ao máximo”, para reduzi-lo ao “estado vegetativo de um legume”, destituído de pensamento e vícios. Quando descobre que o médico fingiu ter realizado a operação, o artista contrata outro profissional para lobotomizar suas outras “estátuas vivas”.