Por SERAPHIM PIETROFORTE*

Ernesto Manuel de Melo e Castro, o poeta mais engenhoso da língua portuguesa

Quando, na virada do século XX para o século XXI, interessei-me pela literatura brasileira contemporânea, verifiquei, rapidamente, a diversidade dos estilos e das propostas estéticas. Naquelas circunstâncias, diante de poetas influenciados tanto pelos concretistas quanto por Roberto Piva, autores explicitamente tão distintos, passei a considerar não preferências exclusivas, orientadas exclusivamente pelo gosto, mas diversos modos de engenharia poética, cada qual com os próprios critérios de composição, portanto, demandando diferentes princípios de apreciação.

Recapitulando considerações encaminhadas no texto sobre a inserção de Leila Míccolis na literatura brasileira, publicado no site A Terra é Redonda, eis o poema “Tensão”, de Augusto de Campos:

Verifica-se no texto, entre suas características, a descontinuidade da linguagem, porquanto o poema se compõe, basicamente, pela separação de sílabas; a poesia beat, contrariamente, fundamenta-se, em regra, na continuidade. O célebre Uivo, de Allen Ginsberg, concebe-se mediante tal procedimento, no caso, a oração “eu vi…”, cujos complementos verbais se articulam a outro tema, por sua vez, formado por orações adjetivas com o pronome relativo “que”. Eis os primeiros versos do poema, na tradução de Matisyahu Weidt Bueno:

Eu vi as melhores mentes do meu tempo destruídas pela fissura, famélicas,

histéricas, nuas, zanzando por becos de madrugada atrás de um tiro corrosivo,

hipsters aureolados ardendo pelo velho elo celeste com o dínamo estrelado na noturna maquinária,

que em paupérrimos farrapos e ocos loucos olhares sentaram e fumaram na mística treva de cortiços pairando por terraços metropolitanos contemplando jazz.

que propagaram seus cérebros ao céu debaixo de D’us e avistaram maometanos anjos trepidando em tetos cintilantes que vararam universidades com olhar vidrado alucinando Arkansas e novelas blakeanas entre os acadêmicos da guerra,

que foram barrados das academias por loucuras & publicações de tortas odes às órbitas do crânio

(…)

Lawrence Ferlinguetti, outro expoente da geração beat, apresenta sete temas em suas Mensagens orais, sobre os quais se imaginam os sete poemas da série. Dessarte, enquanto frutos de improvisos, tais poemas se tornam, nas palavras do próprio Ferlinghetti, formas mutantes, sugeridas ao leitor com o propósito de o convocar a se unir ao poeta na criação literária.

Para confirmar isso, seguem, entre aspas, os títulos e, em itálico, os respectivos temas dos poemas: (i) “Estou esperando” – estou esperando; (ii) “Obbligato do bicho louco” – vamos; (iii) “Autobiografia” – eu estou levando uma vidinha mansa; (iv) “Cachorro” – o cachorro vai livre pela rua; (v) “Cristo abandonou” – Cristo abandonou; (vi) “Rua longa” – e a rua longa; (vii) “Conheça Miss Metrô” – conheça Miss Metrô.

Ora, pensando nos termos da linguística e da semiótica, trata-se da manifestação, em termos poéticos, da categoria formal continuidade vs. descontinuidade; em vista disso, deduzem-se, por meio de tais considerações, dois procedimentos básicos de engenharia poética: (a) enfatizar as descontinuidades da palavra, com a desarticulação da linguagem nos componentes fonológicos e morfológicos, mediante a expressão visual da poesia na forma escrita; ou, contrariamente, (b) enfatizar a continuidade do poema em seus desdobramentos, com base em alguns temas sintático-semânticos estabilizados. A tais poetas, proponho chamar, respectivamente, poeta linguista, por compor igualmente aos linguistas em suas análises, segmentando a língua em constituintes, e poeta visionário, por fazer versos como quem delira.

Além disso, admite-se determinar, pelo menos, outros dois procedimentos; para tanto, eis o poema “Autodidata”, de Leila Míccolis:

Sofri

a influência de muitos poetas

que nunca li.

A poesia de Leila Míccolis, atendendo ao exemplo, concebe-se contrariamente aos sonetos e demais poemas metrificados, justamente, por se distanciar de versos e rimas; aproximando-se da fala coloquial, poemas assim se confundem, propositalmente, com tal registro linguístico. Nessa engenharia, por consequência, o poeta, ao enfatizar a oralidade, termina por negar a descontinuidade da palavra em constituintes morfológicos ou fonológicos; dessa forma, o autor se assemelha a quem cuida dos fluxos prosódicos, como na poesia beat, detendo-se, porém, na poesia dita coloquial, quase fala, com palavras correntes e frases diretas, isto é, longe de declamações enfáticas.

Tais poemas não se formam, necessariamente, por frases curtas; há poemas maiores compostos de modo igual a conversas demoradas, como o poema “Dentro da noite veloz”, de Ferreira Gullar:

Correm as águas do Yuro, o tiroteio agora

é mais intenso, o inimigo avança

e fecha o cerco.

Os guerrilheiros

em grupos pequenos divididos

aguentam

a luta, protegem a retirada

dos companheiros feridos.

No alto,

grandes massas de nuvens se deslocam lentamente

sobrevoando países

em direção ao Pacífico, de cabeleira azul.

Uma greve em Santiago. Chove

na Jamaica. Em Buenos Aires há sol

nas alamedas arborizadas, um general maquina um golpe.

Uma família festeja bodas de prata num trem que se aproxima

de Montevidéu. À beira da estrada

muge um boi da Swift. A Bolsa

no Rio fecha em alta

ou baixa.

Inti Peredo, Benigno, Urbano, Eustáquio, Ñato

castigam o avanço

dos rangers.

Urbano tomba,

Eustáquio,

Che Guevara sustenta

o fogo, uma rajada o atinge, atira ainda, solve-se-lhe

o joelho, no espanto

os companheiros voltam

para apanhá-lo. É tarde. Fogem.

A noite veloz se fecha sobre o rosto dos mortos.

Sem se perder na análise dos versos, verifica-se quando o autor, nas aproximações com a coloquialidade da fala, faz referências a outras ocorrências coloquiais, tais quais as alusões ao discurso jornalístico, ao narrar as atividades dos guerrilheiros, fornecendo, inclusive, a previsão do tempo (No alto, / grandes massas de nuvens se deslocam lentamente / sobrevoando países / em direção ao Pacífico, de cabeleira azul. / Uma greve em Santiago. Chove / na Jamaica. Em Buenos Aires há sol / nas alamedas arborizadas, um general maquina um golpe.).

Dessa maneira, verificam-se gradações entre os regimes de engenharia poética dos poetas linguistas e visionários, com as quais a poesia se transforma, da segmentação morfo-fonológica à continuidade prosódica, realizando-se, nessa transição, em poesia coloquial, própria dos poetas conversadores:

Para prosseguir, seguem dois sonetos, “Bandalhismo”, de Aldir Blanc, inspirado no soneto “Vandalismo”, de Augusto dos Anjos:

Bandalhismo

Meu coração tem butiquins imundos,

Antros de ronda, vinte-e-um, purrinha,

Onde trêmulas mãos de vagabundo

Batucam samba-enredo na caixinha.

Perdigoto, cascata, tosse, escarro,

um choro soluçante que não para,

piada suja, bofetão na cara

e essa vontade de soltar um barro…

Como os pobres otários da Central

já vomitei sem lenço e sonrisal

o P.F. de rabada com agrião…

Mais amarelo do que arroz-de-forno,

voltei pro lar, e em plena dor-de-corno

quebrei o vídeo da televisão.

Vandalismo

Meu coração tem catedrais imensas,

Templos de priscas e longínquas datas,

Onde um nume de amor, em serenatas,

Canta a aleluia virginal das crenças.

Na ogiva fúlgida e nas colunatas

Vertem lustrais irradiações intensas,

Cintilações de lâmpadas suspensas,

E as ametistas e os florões e as pratas.

Como os velhos Templários medievais,

Entrei um dia nessas catedrais

E nesses templos claros e risonhos…

E erguendo os gládios e brandindo as hastas,

No desespero dos iconoclastas

Quebrei a Imagem dos meus próprios sonhos!

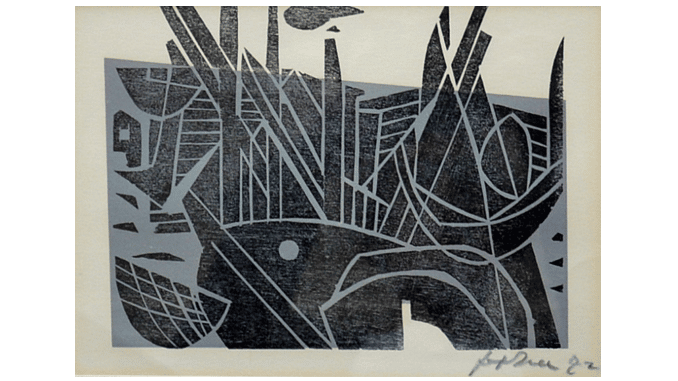

Recorrendo aos sonetos, observa-se, em comparação com o procedimento anterior, outro regime de engenharia poética. Nos sonetos, cumprem-se restrições, tanto prosódicas e fonológicas quanto semânticas e argumentativas, como nas demais formas fixas, tais quais haicais, madrigais, baladas etc.; dessa maneira, o poeta impõe descontinuidades na continuidade do fluxo dos poetas visionários, a caminhar em direção aos poetas linguistas, porém, sem segmentações em constituintes gramaticais, detendo-se, dessa forma, em palavras, frases e versos. A seu modo, esse é o poeta arquiteto:

Em síntese, os quatro regimes se relacionam da seguinte maneira:

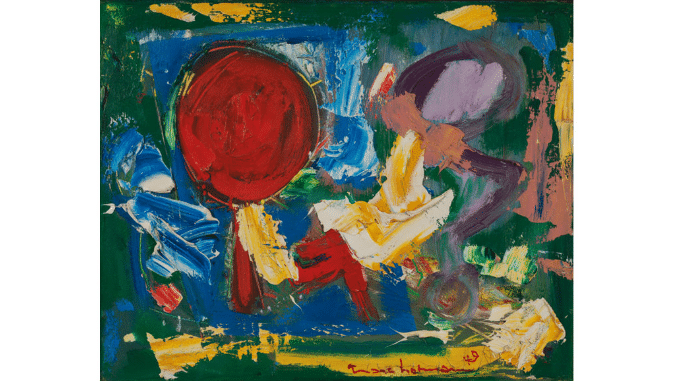

Para prosseguir, no regime do poeta linguista, aprecio sobretudo a arte da poeta portuguesa Ana Hatherly, por articular conhecimentos linguísticos, literários e inovação artística, e os poetas brasileiros Décio Pignatari e Edgar Braga por dialogarem com o universo pop; ao lado deles, coloco o poeta pernambucano Delmo Montenegro, quem prossegue remetendo a e levando adiante as conquistas das vanguardas em literatura.

Quanto ao regime do poeta conversador, não me esqueço de Ferreira Gullar, o primeiro poeta lido atentamente durante a adolescência e quem me inspirou a seguir na carreira de Letras; a ele, acrescento a poeta portuguesa Fiama Hasse Pais Brandão e o poeta brasileiro Paulo Colina, devido à elegância e sutiliza com que ela cuida da metafísica e ele, das questões sociais, principalmente da negritude. Dos poetas jovens, aprecio Ricardo Escudeiro por tematizar questões sociais, tais quais a arte de periferia, sem se perder em banalizações, estereótipos e demagogias.

Em relação ao regime do poeta visionário, evidentemente, meu preferido é Roberto Piva por sua genialidade em combinar poesia beat, surrealismo, estados alterados de consciências e homoerotismo; a ele, somo os poetas portugueses Antonio Maria Lisboa, pela rebeldia, e Alberto Pimenta, quem, além de ser poeta visual, discursa prodigiosamente em longos poemas baseados na recorrência de temas e as respectivas variações. Entre os jovens poetas, admiro a poeta brasileira Rita Medusa, quem soube, como poucos, levar adiante as propostas de Claudio Willer e Roberto Piva.

Enfim, no regime do poeta arquiteto, meus preferidos são os poetas brasileiros Glauco Mattoso, com seus 5555 sonetos, Pedro Xisto, com seus mais de 1500 haicais, e Carlos Drummond de Andrade, em razão da mestria com que sempre lidou com versos metrificados e versos livres. Quanto aos jovens, quase não há poetas arquitetos; entre os poucos, escolho o Matisyahu Weidt Bueno, de quem citei, logo no início, os primeiros versos de sua tradução do Uivo, de Ginsberg, e assinava, nos livros já publicados, Matheus Steinberg Bueno.

Para concluir, há um poeta quem compôs brilhantemente, durante sua longa vida, nos quatro regimes determinados; para mim, o poeta mais engenhoso da língua portuguesa, meu saudoso amigo e orientador, o poeta português Ernesto Manuel de Melo e Castro.

*Seraphim Pietroforte é professor titular de semiótica na Universidade de São Paulo (USP). Autor, entre outros livros, de Semiótica visual: os percursos do olhar (Contexto). [https://amzn.to/4g05uWM]

Referência

PIETROFORTE, Antonio Vicente. Semiótica e literatura: os regimes e engenharia poética. In: FINBOW,Thomas, VIOTTI, Evani e LOPES, Marcos (2024). Objetos Linguísticos – análises em perspectiva. Campinas: Pontes. cap. 7, p. 183-195.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA