Por RICARDO IANNACE*

Reflexões provocadas por livros fora de sequência

Observo em minha estante que dois títulos de Franz Kafka aparecem com algarismos fora da sequência. As lombadas da coleção traduzida por Modesto Carone deveriam seguir de 1 a 9, mas o livro 1 ignora essa ordem — em seu lugar, fixa-se o volume 3. Ou seja: à dianteira, O processo, em vez de A metamorfose. E Carta ao pai separa-os aritmeticamente: 3; 2; 1.

Fico desassossegado em face da permuta, embora avalize a irregularidade numérica, consentindo que as páginas que encerram Josef K. devam figurar, na prateleira, antes das páginas que hospedam Gregor Samsa. Penso no destino desses heróis que…

Refreio o “quê”e o gatilho de um raciocínio devido a esta inusitada coincidência: Ficções, de Jorge Luis Borges, com tradução de Davi Arrigucci Jr., encontra-se em espaço impróprio. Por algum incidente o livro teria se evadido do nicho que o abriga (não pense que os contos e a ensaística do argentino estejam em recanto próximo ao reservado aos seus compatrícios hispano-americanos – quem me dera possuir o senso pedagógico da organização). Jorge Luis Borges fica na outra ponta da estante, afastado da literatura de García Márquez e Júlio Cortázar, entretanto colado à produção de Roland Barthes. Aliás, da posição em que estou, enxergo amplamente uma capa barthesiana, vermelha, cujas letras pretas grafam com maiúsculas O RUMOR DA LÍNGUA.

Procuro uma justificativa para o porquê de a posição deslocada das brochuras e o baralhamento de dígitos desferir sentimento de estranheza sobre mim. Talvez nem me ativesse a essa ocorrência, se meus irmãos e sobrinhos não nos fossem visitar – muita conversa e vinho durante a noite. É isto: o vinho amalgamou com as lombadas de Kafka, Borges e, de soslaio, Barthes.

Tão logo meus convidados se despedem, saindo pelo piso térreo de casa, onde fica a biblioteca; e depois de passar o cadeado na tranca interna da porta de madeira, avançar pela lateral da estante e finalmente contemplar os tais títulos refratários às suas posições de origem; e após meu malogro ao esboçar uma proposição acerca das duas narrativas kafkianas, rendo-me ao sofá e adormeço.

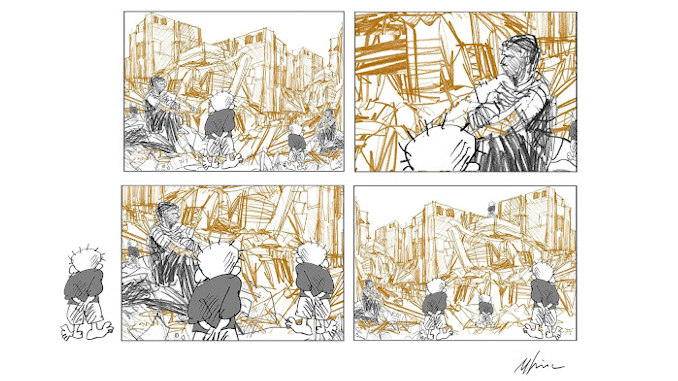

Gregor Samsa

Nesse estado, recupero Gregor e Josef K.. Revisito-os, ao regressar àquela manhã fatídica e sem igual de início do século XX, quando o caixeiro-viajante desperta metamorfoseado em seu aposento, no domicílio da família, e quando a outra personagem, em dormitório alugado de um pensionato – é dia do seu aniversário –, salta da cama e constata a presença de quatro homens, os autômatos porta-vozes da lei.

Imagens absurdas, em cadeia, se me impõem. O primeiro despropósito incide na entrada de Grete, a irmã de Gregor, na alcova de Josef K.: ela toca um violino, homenageando-o por completar 30 anos de idade. Alerto-a de que os senhores, ali entre nós, eram sórdidos como os três inquilinos de seu pai, os barbudos. O quarteto confiava ao pobre bancário uma intimação judicial destituída de toda e qualquer legitimidade, exigindo-lhe a presença, domingo, no tribunal para a prestação de interrogatório.

Grete permanece em silêncio – talvez não tivesse ouvido minhas considerações. Os quatro homens, contudo, abandonam o local curvando suas cabeças mecanicamente em minha direção. Reporto-me ao protagonista de Kafka que, sentado na beira da cama, olha a jovem com um interesse viril. Em minha inocência crítica, digo a ele: “Penso que O processo, escrito entre 1914 e 1915, possa constar como volume 1 de minha série. Afinal, a injúria e a desgraça que desabam no senhor abrem terreno para a deflagração zoomórfica do irmão de Grete. Portanto Gregor deveria sucedê-lo”.

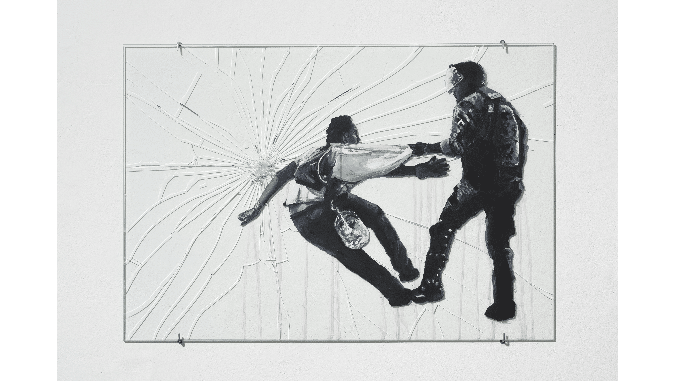

E, sem êxito na articulação, transmito de memória esta assertiva de Theodor Adorno, inscrita em “Anotações sobre Kafka” e enfeixada em Prismas: “Kafka procura com a lupa os vestígios de sujeira deixados pelos dedos do poder na edição suntuosa do livro da vida”.[i] Quis aferir o Estado autocrático como aparelho opressor, determinante para os infortúnios do vendedor de tecidos e do funcionário do estabelecimento mercantil.

Ao término de minha fala, descobri que Grete não mais se encontrava no quarto – quem estava era a Sra. Grubach; e quem me ouvia, com as pernas cruzadas, era o ator Anthony Perkins do longa-metragem The Trial, dirigido por Orson Welles. Tive vontade de lhe falar sobre a riqueza dessa adaptação e elogiá-lo efusivamente pela atuação em Psicose, no intuito de animá-lo a contar a respeito dos expedientes das filmagens e de Hitchcock. Dá-se que a cena onírica se modifica e a pergunta não se efetiva.

Domingo teria chegado e Josef K. palestra no salão do Tribunal de Justiça. Assim o vejo e, sem pedir licença, arremedo-o, gritando entre homens esquivos ao nosso discurso. Na multidão, eu imposto a voz e cito novamente o pensador da Escola de Frankfurt: “Não há sistema sem resíduo. Contemplando-o, Kafka profecia o futuro”.[ii] Prossigo com Teodhor Adorno: “Sobre o espaço de Kafka pesa uma maldição: o sujeito fechado em si mesmo prende a respiração, como se não pudesse tocar aquilo que não é como ele mesmo”.[iii] Gratuitamente abandono Josef K. e saio à procura de Gregor.

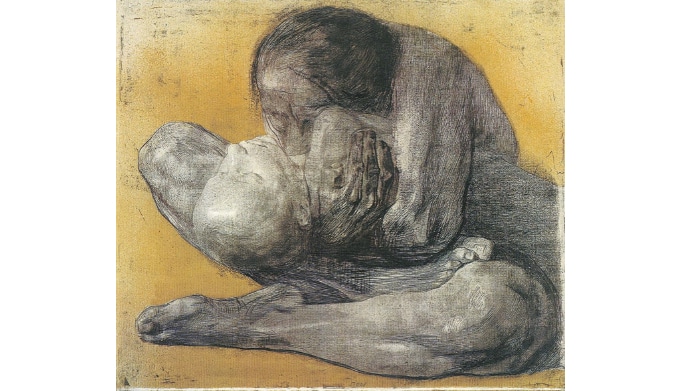

Falta-me, no entanto, coragem para adentrar sua câmara escura em Praga. Temo o invólucro – tampouco quero inalar o rastro do homem-bicho; aterroriza-me a possibilidade de, no breu, sentir desprevenidamente a cola adesiva impregnada no assoalho e nas paredes. É possível que esse nojo provenha da fabulação arraigada em mim de A paixão segundo G.H.; jamais esqueço o mal súbito da heroína de Clarice Lispector, a testemunhar: “Não, não fora desmaio. Fora mais uma vertigem”. A narradora se recusa a “passar a mão pelos lábios e perceber vestígios”.[iv] Sim… o pavor da certeza de que experimentara o sumo da barata — o submundo, o calabouço.

Jorge Luis Borges

Um mosaico invade-me: quadriláteros retângulos triângulos losangos curvas galerias pinturas cavaletes Titorelli escadas corredores hexágonos estantes livros biblioteca babel Borges. Abre-se uma porta e alcanço um quintal com varanda. A noite cai e o memorioso Irineu Funes – frágil, semblante singular – está nesse jardim à bruma. Eu seria capaz de afirmar que alguém o acompanha. As plantas selvagens bloqueiam-me a visão, e a fumaça de um cigarro se eleva.

A personagem borgiana – proprietária de uma anomalia largamente enciclopédica – transfere-se em meu sonho para um recinto minúsculo. Eis que me aparece estirada na cama. Nesse instante fico em dúvida se é de fato Josef K. o sujeito que estabelece certo diálogo com Funes; isso porque a aparência do protagonista de Kafka não mais corresponde à do indivíduo sobre quem recai a denúncia forense. Por ironia, o homem, ali, é uma réplica de Ulrich Mühe, o ator alemão que incorporou o agrimensor K. no filme O castelo.

O espaço erige-se como um dos cubículos no qual o amante de Frieda, próximo ao desfecho do romance, cochicha com Bürgel em quarto destinado para o atendimento dos funcionários administrativos do castelo (vez ou outra despacham na cama). Em tal episódio, K. apresenta-se profundamente exausto. Sentado na ponta da cama, é apanhado pelo sono e deixa a cabeça cair pouco a pouco, à medida que se encoraja para apreender o murmúrio do seu interlocutor. Cambaleando, agarra “por acaso justamente o pé de Bürgel que saía debaixo do cobertor. Bürgel olhou para lá e deixou o pé para ele, por mais incômodo que isso pudesse ser”.[v]

Apenas nessa hora verifico que há um terceiro no quarto; rente à porta, com um caderno de notas e cigarro no canto da boca, está o autor de O rumor da língua. Acho que lhe perguntei o que fazia ali. Como resposta, teria dito que se apropriava da conversação sussurrante entre a personagem de Borges e a do escritor judeu para recriá-la no romance que publicaria. Roland Barthes comportava-se à maneira de um voyeur.

À minha lembrança assoma-se este trecho introdutório do seu ensaio: “O balbucio é uma mensagem duas vezes marcada: por uma parte, compreende-se mal; mas, por outra, com esforço, chega-se a compreender apesar de tudo; não está verdadeiramente nem na língua nem fora dela: é um ruído de linguagem comparável à sequência de barulhos pelos quais um motor dá a entender que está mal regulado (…).”[vi] Acordo.

Acordo com o som do motor de um carro. Meu filho o estaciona de frente ao portão e abre a garagem. Levanto-me do sofá e me recuso a pôr os livros 1 e 3 de Kafka na sucessão justa, e a levar Ficções à prateleira cabível.

Apago a luz da biblioteca e subo dois lances de escadas. Já passa da meia-noite. Está calor. Vou primeiramente ao quarto e visto um pijama curto. Minha esposa, no banheiro, remove a maquiagem; eu escovo os dentes. Ela me repreende porque se deparou com minha toalha de banho fora do lugar, mas, em recompensa, diz que minhas havaianas novas combinam com a cor do meu calção. Sorrio e retorno ao quarto na esperança de recobrar meu sonho.

* Ricardo Iannace é professor do programa de pós-graduação em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa da FFLCH-USP. Autor, entre outros livros, de Murilo Rubião e as arquiteturas do fantástico (Edusp). [https://amzn.to/3sXgz77]

Notas

[i] Theodor W. Adorno, “Anotações sobre Kafka”. In: Prismas: crítica cultural e sociedade. Tradução: Augustin Wernet e Jorge M. B. de Andrade, São Paulo, Ática, 1998, p. 252.

[ii] Idem, p. 253.

[iii] Idem, ibidem, p. 259.

[iv] Clarice Lispector, A paixão segundo G.H., Rio de Janeiro, Editora do Autor, 1964, p. 167.

[v] Franz Kafka, O castelo. Tradução: Modesto Carone. São Paulo, Companhia das Letras, 2017, p. 398-9.

[vi] Roland Barthes, “O rumor da língua”. In: O rumor da língua. Tradução: Mario Laranjeira. São Paulo, Brasiliense, 1988, p. 92.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA