Por BERNARDO RICUPERO*

A escravidão estimulou no Brasil um desprezo pela vida humana que se evidencia hoje na maneira como se lida com a pandemia

Benedetto Croce perguntou, pouco antes de chegar ao fim o domínio do fascismo na Itália: “o que é na nossa história um parêntese de vinte anos?”. Mais recentemente, Joe Biden defendeu – na sua vitoriosa campanha presidencial – trazer os EUA “de volta à decência”, depois do desvio que representariam os anos Trump. De maneira semelhante, não tem faltado quem considere Bolsonaro como mais um caso de “governo incidental”, modalidade que proliferaria ultimamente.

Não há dúvida que essas avaliações são reconfortantes. Seus formuladores sugerem que governos como os de Mussolini, Trump e Bolsonaro são períodos excepcionais, depois dos quais a história da Itália, dos EUA e do Brasil retornariam ao seu curso ordinário. No entanto, essas abordagens deixam de captar que estas situações supostamente anômalas refletem as sociedades em que apareceram e, de uma maneira mais profunda, o capitalismo.

Limito-me aqui a tratar do caso brasileiro. Segundo uma visão com muitos adeptos na academia e na mídia, também Bolsonaro expressaria um desvio no caminho que o país assumiu na transição, em especial, nas presidências de Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva. De acordo com essa narrativa, que esteve próxima de se tornar difusa, não haveria nos 16 anos que duraram esses governos ou, ao menos, até o segundo governo Lula, tanto ruptura, quanto continuidade.

Em resumo, o tucano assim como o petista teriam levado adiante políticas buscando salvaguardar a estabilidade econômica e combater a pobreza, o que seria garantido politicamente pela fórmula que foi batizada de “presidencialismo de coalizão”. De certa maneira, se sugere a existência de um consenso básico na sociedade, depois da experiência do autoritarismo, quanto a valorizar a democracia política, a justiça social e a estabilidade econômica. Nessa referência, Bolsonaro iria contra o curso que, com a transição, o país decidiu tomar.

No entanto, interessa-me especialmente uma avaliação igualmente positiva da experiência brasileira, mas mais ousada. Pelo menos desde o modernismo, sugere-se que se o Brasil não é uma civilização secular, como a Itália de Croce,o país teria a potencialidade de criar uma civilização, capaz de dar uma contribuição original ao mundo.

Exemplo relativamente recente de tal perspectiva é a formulação de Caetano Veloso em Verdade Tropical. Nos poucos inspirados anos 1990, quando ainda se buscavam novas referências para o mundo pós-Guerra Fria, o livro dialoga com O choque de civilizações, trabalho de Samuel Huntigton praticamente esquecido hoje, mas que teve grande impacto então. Atrai o compositor baiano na interpretação do cientista político norte-americano – que divide o mundo em diferentes zonas culturais em disputa entre si – a sugestão de que o Brasil poderia ser o núcleo de uma nova civilização.

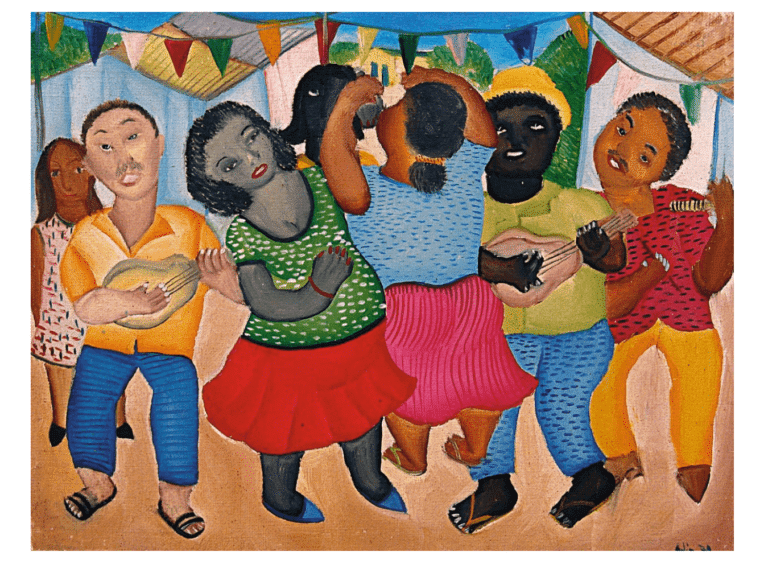

Para Caetano, o grande exemplo dessa possibilidade seria o que João Gilberto e o Tropicalismo teriam realizado na música popular que, na articulação do local com o global, do particular com o universal, seria repetido, mais recentemente, pelo mais interessante do rock mexicano e argentino. Inspira declaradamente a formulação do compositor baiano a metáfora antropofágica de Oswald de Andrade, segundo a qual, o primeiro habitante do Brasil teria sabido devorar e transformar influências estrangeiras.

No entanto, não é difícil de perceber como o mito de Caetano, “do Brasil gigante mestiço lusófono americano do hemisfério sul”, que poderia desempenhar “um papel sutil mas crucial”, tem afinidade com a elaboração de outro modernista, Gilberto Freyre. O sociólogo pernambucano destaca, por sua vez, como o português teria sido capaz de criar a primeira sociedade moderna nos trópicos, que não deixaria de ser, como imagina o compositor baiano, uma verdadeira civilização.

Tal realização seria possível, segundo Freyre, por conta do que chama de equilíbrio de antagonismos – o convívio de orientações antagônicas, que não chegam a se chocar. Especialmente importante, de acordo com o sociólogo pernambucano, seria a relação entre o senhor, branco, e o escravo, negro.

Por conta do equilíbrio de antagonismos, no brasileiro, em contraste com o anglo-americano, as duas maneiras de ser, “a branca e a preta; o ex-senhor e o ex-escravo”, não seriam inimigas. Ao contrário, seríamos “duas metades confraternizantes que se vêm mutuamente enriquecendo de valores e experiências diversas”. Estaria fundamentalmente aí a força, ou antes, a potencialidade da cultura brasileira.

Uma interpretação diferente sobre a experiência brasileira é a elaborada por Caio Prado Jr. O que o historiador paulista destaca na colonização, mais do que a alegada criação pelo português de uma civilização original nos trópicos, é como ela funcionaria como “uma vasta empresa comercial”. Em outras palavras, o “sentido da colonização” seria produzir, em grandes unidades trabalhadas pelo braço escravo, bens demandados pelo mercado externo. No limite, portanto, nem mesmo sociedade existiria então.

Não por acaso, o traço mais marcante da colônia seria a escravidão. Ela seria onipresente, afetando todos os aspectos da vida brasileira. No entanto, o trabalho servil se faria sentir especialmente naquele que seria o principal veículo para realizar o “sentido da colonização”: a grande exploração, agrícola ou mineradora. Numa linguagem ainda marcada pela biologia, segundo Caio Prado Jr., as atividades vinculadas à grande exploração constituiriam o que chama de setor orgânico da colônia.

De maneira complementar, chama de setor inorgânico o que não pertence à grande exploração. Ou melhor, já que na colônia a grande exploração seria uma realidade impossível de ser ignorada, inorgânico seria o que nela tem um papel subalterno. Encontrar-se-iam nessa condição tanto atividades econômicas voltadas para o mercado interno, como toda uma multidão de atividades de difícil classificação ou inclassificáveis. Em termos mais amplos, seria a desorganização que marcaria o setor inorgânico.

Num sentido amplo, é possível dizer que Bolsonaro, desde que foi eleito, procura reforçar o “sentido da colonização” que, na verdade, nunca foi embora. Por conta dessa persistência, Caio Prado Jr. mostrou até dificuldade de perceber sinais de superação dessa orientação, como ocorreu quando tratou da industrialização, processo que efetivamente transformava o país.

No entanto, a indústria tem regredido nas últimas décadas ao ponto de hoje representar apenas 11% do PIB, número comparável ao dos anos 1940. Nesse sentido, pode-se defender que o historiador paulista não estava tão enganado ao destacar a fragilidade de nossa industrialização.

Em compensação, o governo atual, assim como os últimos governos brasileiros, inclusive os do PT, apoia-se, em boa medida, no chamado agrobusiness, parente não tão distante da grande exploração. É preciso lembrar que, a seu tempo, a grande exploração foi uma enorme inovação, introduzida por portugueses nas suas ilhas do Atlântico e, depois replicada no Brasil, a fim de prover as demandas do mercado europeu.

Mais importante, o agrobusiness atual sustenta-se, em grande medida, assim como a grande exploração, em práticas extrativistas e predatórias que equivalem a verdadeiras agressões ao meio-ambiente. Bolsonaro e seus ministros – como não ocorria desde a ditadura – fazem abertamente a apologia da destruição do que restou da natureza brasileira. Concentrador de propriedade e renda, o agrobusiness nem sequer tem o mérito de absorver mão de obra, pois faz amplo uso de tecnologias de substituição de trabalhadores.

No que diz respeito aos trabalhadores, tanto rurais como urbanos, não é difícil perceber como, desde o governo Temer, procura-se levar adiante uma verdadeira campanha contra seus direitos. Foi este o sentido por trás da Reforma Trabalhista e da Reforma da Previdência, justificadas como medidas capazes de gerar investimentos vultosos, mas que produziram resultados econômicos pífios.

É evidente a afinidade dessas iniciativas com uma atitude, presente desde a colônia, que vê o trabalhador como não muito mais do que um instrumento de trabalho. Além disso, aumentam os números dos sem carteira de trabalho, o chamado mercado informal, que, por sua vez, pode ser considerado como parente não tão distante do que Caio Prado Jr. chamou de “setor inorgânico”.

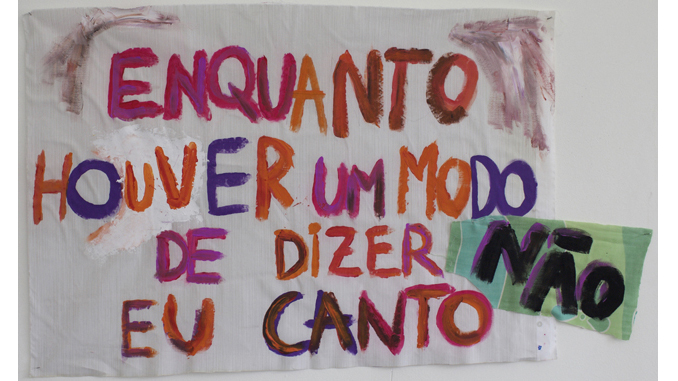

Numa referência mais ampla, a escravidão estimulou no Brasil um desprezo pela vida humana que se evidencia hoje na maneira como se lida com a pandemia do coronavírus. O último capítulo desse verdadeiro show de horrores é a defesa desavergonhada de que grupos privados possam importar vacinas no combate ao vírus, o que deixaria à míngua a grande maioria da população.

Nesse sentido, mais do que desvio da história brasileira, Bolsonaro ajuda a empurrá-la de volta para um curso estabelecido desde a colônia. De certa forma, esse desejo já estava expresso no infame slogan que apareceu durante as manifestações que conduziram ao impeachment de Dilma Rousseff: “eu quero meu país de volta”.

Mesmo assim, muito da interpretação de Caio Prado Jr. não é incompatível com a de Gilberto Freyre, o historiador paulista tendo sido influenciado pelo sociólogo pernambucano. Indicação disso é a observação, em Formação do Brasil contemporâneo, que as colônias de exploração de espanhóis e portugueses teriam acabado por criar uma sociedade original, diferente das colônias de povoamento de anglo-saxões, simples prolongamento da Europa.

No entanto, a civilização brasileira é antes uma possibilidade do que uma realidade, aspecto, é verdade, indicado por Freyre e Caetano. No entanto, faltou-lhes chamar a atenção que para que essa civilização possa um dia existir é necessário, antes de mais nada, pôr fim às condições que vêm da colônia e conduziram à barbárie bolsonarista.

*Bernardo Ricupero é professor no departamento de ciência política da USP. Autor, entre outros livros, de Romantismo e a ideia de nação no Brasil (WMF Martins Fontes).