Por MATHEUS SILVEIRA DE SOUZA*

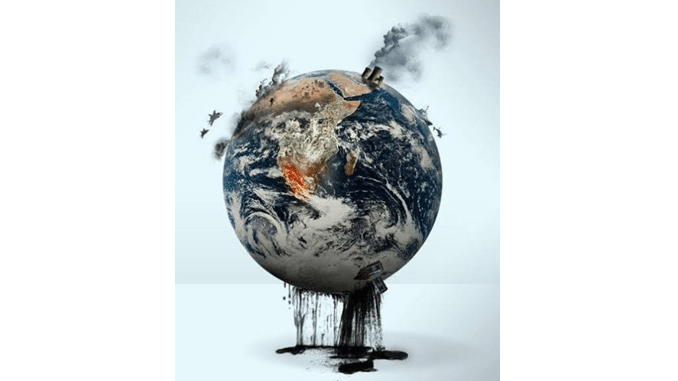

A conjuntura atual escancara a urgência de mobilização com os projetos de base, apesar dos retrocessos no campo institucional

Para alguns estudiosos – ditos progressistas – os avanços sociais são o produto de insights de consciência que acometem a elite burocrática estatal e os convencem a concretizar alguns direitos aos indivíduos. Mais ainda: o avanço político e social do país depende apenas de um aprimoramento das instituições e dos seus arranjos jurídicos, mais do que uma formação política e um engajamento contínuo das classes sociais. Em poucas palavras, a política se faz de cima para baixo.

É evidente que as lutas sociais atravessam o Estado, constituindo um campo central de disputa para a diminuição das desigualdades sociais. Entretanto, para os institucionalistas de esquerda, o Estado é uma estrutura político jurídica autônoma, pouco influenciado pela luta de classes, com funcionamento independente, quase que apartado das disputas sociais. Segundo essa visão, luta de classes, inclusive, é um vocábulo do século XX, fora de moda, que nada tem a ver com os problemas que enfrentamos na atualidade.

Aqui vale uma nota ao leitor. A mudança estrutural que ocorreu no setor produtivo brasileiro, com o encolhimento das indústrias e com a expansão dos trabalhos no setor de serviços – somado ao enfraquecimento dos sindicatos e ascensão do infoproletariado – não é sinônimo de ausência de luta de classes, mas sim da sua reconfiguração.

Com o intuito de vestir tais ideias com um verniz científico, utilizam-se de categorias de análise sem nenhum lastro material, como a noção de povo. Não é preciso muito esforço para afirmarmos que o povo é uma mera abstração se desvinculado das diferentes classes sociais que o constitui.(1)

Para essa visão de mundo, a régua que mede os avanços e retrocessos sociais deve alcançar apenas os centímetros da institucionalidade do Estado, pouco importando o engajamento social e político da população para auferir tais medidas. O horizonte normativo que as classes sociais possuem, por exemplo, é apenas um detalhe, que não entra no cálculo. A percepção da população de que a melhora nas suas condições materiais de vida foi fruto de avanços políticos ou tão somente de benção divina também não parece tão importante.

Para ilustrarmos a discussão é útil olharmos para a formação do Sistema Único de Saúde (SUS), cuja criação não ocorreu a partir de uma ideia perspicaz de algum gestor político, mas sim mediante o engajamento e as lutas do movimento sanitarista brasileiro. Evidentemente, é necessário frisar que a mão pôde encontrar uma luva, pois o contexto político da redemocratização e da Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988 garantiu que as reivindicações do movimento sanitarista fossem permeáveis à política institucional e pudessem se cristalizar no texto da Constituição. Todavia, um dos maiores avanços do Estado e das políticas sociais no Brasil – escancarado com o contexto de pandemia –seria pouco provável sem a participação dos movimentos sociais.

O equívoco do neo institucionalismo é tomar a parte pelo todo, criando uma análise das instituições apartada do contexto econômico e social e conferindo, uma vez mais, uma espécie de autonomia às instituições do Estado. É como se a criação de uma institucionalidade forte fosse capaz de ser efetiva por conta própria, independentemente da conjuntura política que a atravessa e dos agentes políticos e econômicos que estão no poder. Uma espécie de Estado sem povo. Quando falam em povo se referem a um bloco homogêneo, ou seja, um povo sem classes sociais.

A implementação de uma Renda Básica no Brasil também mostra que as alterações na conjuntura política impõem determinadas pautas, criando janelas de oportunidades, que podem ser aproveitadas ou negligenciadas. Mesmo que Eduardo Suplicy já discuta a importância de uma Renda Básica de Cidadania há mais de 20 anos, apenas com as alterações sociais e econômicas decorrentes da pandemia que essa pauta foi capaz de entrar na agenda pública. Para os que possuem um fetiche na lei, basta lembrarmos que embora já existisse uma norma regulamentando a Renda Básica há mais de 15 anos – Lei 10.835/2004 – esta nunca chegou a ser implementada amplamente no país.

Se a análise das instituições possui elevada importância para a compreensão da dinâmica política do Brasil, não parece tão eficaz fazê-la de maneira formal, desvinculando-a de outras determinações sociais.

Após as críticas acima, podemos questionar como construir um olhar mais preciso sobre o Estado, que não caia na armadilha de tomar a parte pelo todo? De acordo com Poulantzas, o Estado, como fator de coesão da unidade de uma formação social, seria uma “estrutura na qual se condensam as contradições dos diversos níveis de uma formação”.(2)

O fator de coesão do Estado pode ser compreendido pela sua função de ordem política, ao impedir que os conflitos políticos de classe ocorram de forma direta. Ou seja, “o Estado impede que se aniquilem as classes e a “sociedade”, o que é uma forma de dizer que ele impede a destruição de uma formação social”.(3)

Mas o Estado não é uma estrutura autônoma, como querem alguns juristas, mas sim atravessado pelas disputas sociais e pela luta política de classes. Embora possua uma função técnico-econômica e uma função ideológica, tais funções são sobredeterminadas pela sua função propriamente política.

Mesmo que alguns insistam em olhar para o Estado de uma forma puramente técnica, como espaço que deve conter burocratas capacitados para a direção e manutenção das instituições, o Estado capitalista não possui uma relação com um contexto social abstrato, mas sim, com uma sociedade dividida em classes, divisão esta que reflete a dominação política de classes.

Entretanto, o direito, ao caracterizar os indivíduos da sociedade como formalmente iguais e como sujeitos de direito, dificulta o reconhecimento desses como pertencentes a distintas classes sociais. As pessoas se reconhecem como cidadãos, pertencentes ao Estado-nação, sem visualizarem seus interesses de classe. A abertura das instituições no capitalismo, que teoricamente pode recrutar membros de todas as classes sociais, também garante o verniz de igualdade formal diante de uma desigualdade material. Assim, embora a necessidade obrigue o indivíduo a vender sua força de trabalho, é a ideologia que garante a legitimidade da exploração do seu trabalho.

Essas características próprias do Estado capitalista mostram que o ente estatal não é uma estrutura neutra, que ao ser ocupada por indivíduos progressistas, se moldará às concepções de seus ocupantes. Em poucas palavras, o Estado não deixa de ser capitalista quando ocupado por indivíduos da classe trabalhadora, considerando a subsistência de sua materialidade institucional.

Observar tais características relacionais da estrutura estatal nos permite enxergar a ingenuidade dos que querem construir um Estado Social a partir de um consenso que venha de cima, como se as funções sociais pudessem se opor às funções políticas. A esfera pública, embora atravessada pelas instituições, não produz todos seus resultados exclusivamente a partir delas.

Não significa, também, que a institucionalidade não é importante para o desfecho das lutas sociais e políticas, importância já demonstrada minuciosamente no clássico texto de Ellen Immergut(4). Entretanto, olhar para as instituições de forma apartada das relações econômicas e sociais, conferindo-lhes total autonomia, é olhar para a parte e acreditar estar vendo o todo.

Se a frente ampla partidária parece um projeto esquecido – em virtude de interesses aparentemente mais urgentes do que enfrentar o fascismo –impõe-se a discussão de uma frente ampla popular, formada por líderes de bairros, torcidas organizadas, lideranças populares, CUFA, movimentos sociais e diversas iniciativas espontâneas surgidas durante a pandemia. É evidente a importância da política institucional engajada para as transformações sociais. Todavia, a conjuntura atual escancara a urgência de mobilização com os projetos de base, apesar dos retrocessos no campo institucional.

*Matheus Silveira de Souza é mestre em Direito do Estado pela USP.

Notas

[1] PACHUKANIS, E. Teoria Geral do Direito e Marxismo. Tradução: Paula Vaz de Almeida – 1ª ed. Boitempo: São Paulo, 2017

[2] POULANTZAS, Nicos. Poder político e classes sociais. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2019, pag. 46.

[3] POULANTZAS, Nicos. Poder político e classes sociais. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2019,

[4] IMERGUT, Ellen. The Rules of the Game: The Logic of Health Policy-Making in France, Switzerland and Sweden. In Thelen and Steinmo, eds., Structuring Politics: Historical Institutionalism in Comparative Perspective. New York: Cambridge University Press, 1992