Por FELIPE CATALANI*

Comentário sobre o livro recém-lançado de Paulo Arantes

É preciso raiva e paciência / para se soprar nos pulmões do poder / o fino pó mortal, moído / por aqueles, que aprenderam muito, / que são exatos, por ti (Hans Magnus Enzensberger).

“Hoje a filosofia se encontra em estado de sítio… o que fazer?… nada mais nada menos do que uma pergunta leninista num cenário adorniano, algo como Brecht esperando Godot” (Paulo Arantes).

Em um célebre site de compras online, duas das três avaliações do livro Formação e desconstrução constam como “péssimo” (uma estrela). Na primeira delas, diz-se que o livro é “destruidor de tudo” e uma “confusão baseada no marxismo”; o segundo avaliador diz que “o livro é praticamente imprestável” e “estruturado em caricaturas, sendo possível perceber que o autor não leu a obra de seus antípodas”, e ainda por cima emprega “o conceito anacrônico de ideologia”.

Além desses clientes enfurecidos, não foram poucas as reações francamente indignadas diante do último livro de Paulo Arantes, que compila ensaios publicados entre 1989 e 1995. Uma resenha (não do livro, mas das entrevistas concedidas pelo autor em “lives” recentes) chega a dizer que Paulo estaria lamentando o fim da universalidade ocidental, se aproximando assim do novo reacionarismo de direita. Diversas outras reações apareceram quando o livro foi anunciado, antes mesmo de ter sido publicado.

Poderia ter sido um “não li, mas já estou rindo” de Claude Lefort, que, perguntado se tinha tomado conhecimento do último livro de Paulo Arantes (Um departamento francês de ultramar) em uma entrevista de 1994, disse: “Não li o livro, mas, daquilo que consegui captar, imagino que seja um panfleto cujo autor é um marxista ao mesmo tempo sofisticado e atrasado, que procura imitar o Marx de A ideologia alemã para persuadir os estudantes brasileiros de que eles foram vítimas do imperialismo francês. Francamente, confesso que ri.”[i]

A maioria das reações de agora, reciclando as respostas de sempre às acusações marxistas de sempre (falsamente projetadas no livro), veio da parte de pesquisadores, estudantes e professores que se ocupam com um respeitável campo da filosofia, objeto de teses, cursos e congressos, e que, no entanto, já no subtítulo do livro, aparece difamado como “ideologia”. Uma afronta sem tamanho, afinal a cordialidade acadêmica não permite críticas tão enfáticas e privilegia a construção de “afinidades teóricas” – em meio à férrea concorrência do capitalismo acadêmico, “cooperação” é tudo.

Ora, acontece justamente que o autor, para sua própria surpresa, encontrou redivivo aquilo que julgava ser peça de museu – daí o subtítulo irônico e relativamente modesto de seu livro, indicando a potencial inatualidade de seus próprios escritos. Vale como anedota que Christian Laval, sociólogo fortemente inspirado na teoria foucaultiana, contou uma vez sobre uma de suas diversas vindas ao Brasil, daquela vez como suposto “especialista em Foucault” (o que soava estranho para ele mesmo), e disse ter ficado surpreendido com o nível de devoção dos acadêmicos brasileiros para com a filosofia francesa contemporânea. Apesar do pathos “marginal” e “anticanônico”, dificilmente pode-se negar que ela dá régua e compasso ao nosso mainstream intelectual, de modo que é provável que o Brasil seja atualmente a nação por excelência da “Ideologia Francesa” – no fundo bastante brasileira.

O âmbito mais restrito (e politicamente mesquinho) das rixas entre teorias não é o caminho para se abordar o livro de Paulo Arantes, afinal ele conscientemente evita tais debates, ciente de sua improdutividade. O próprio Seminário das Quartas, organizado por ele desde 2001, não deixa de ser um espaço de formação (intelectual, política) onde a experiência circula e se aprende um certo desapego em relação à Teoria (com T maiúsculo), para que o pensamento funcione melhor e para que se possa avançar nas questões que realmente importam. Ali circularam e circulam deleuzianos, trotskistas, anarquistas, petistas, foucaultianos, socialdemocratas, adornianos, marxistas ortodoxos, kurzianos, keynesianos, leninistas, militantes aguerridos, intelectuais confusos, secundaristas deslumbrados, ativistas decepcionados, outros com sangue nos olhos, jovens já veteranos, velhos iniciantes, e por aí vai

Constantemente contrapõe-se, ao otimismo da vontade, o pessimismo da inteligência, e vice-versa: também no “cenário adorniano” deve-se fazer a “pergunta leninista”, para que o nicht mitmachen, a “não-participação” do crítico, não se converta em um confortável lobby de si, e também para que a militância não se conforme no automatismo irrefletido do ativismo frenético. Uns dizem que ali é uma curva de rio, outros que é rica fonte de oxigênio para a vida mental e a imaginação política. Quando alguém vem apresentar sua pesquisa,pode ser tanto alguém da universidade, não importa a formação de origem (da antropologia à saúde pública),mas certa veia (ou olho) militante é fundamental, ou pode ser alguém que nunca colocou os pés na universidade, mas que elabora a própria experiência de luta e que, tateando os limites da política, consegue muitas vezes vislumbrar melhor aspectos da realidade que são opacos àqueles que narcisisticamente se embotam com a própria visão de mundo.

Nesse conxtexto, importa sobretudo o que a pessoa tem para contar – um pouco no sentido benjaminiano do termo – e como não há limite de tempo para as exposições, a coisa pode seguir madrugada adentro. Sobressai então um especial interesse pela empiria, não no sentido positivista, mas no da experiência em sentido largo, que por sua vez se torna matéria para a reflexão e o debate.

Aprende-se então que excesso de teoria ofusca a experiência e atravanca o discernimento. Três por dois, sempre quando alguém cai na tentação de ressuscitar algum Fla x Flu doutrinário (há inúmeros deles), Paulo solta a frase, para desconcerto geral: “Como diriam os pragmatistas norte-americanos, theory doesn’t matter.” Embora a inspiração original seja certamente “a notória aversão de Antonio Candido pela Teoria”,[ii] é provável que seu mote, que poderia ser também o do Seminário, fosse algo como aquela frase de Goethe que Adorno empregou como epígrafe em seu O ensaio como forma: “Destinado a ver o iluminado, não a luz.”

Materialismo, no fundo, é basicamente isso: importa menos a teoria e mais aquilo que ela esclarece (também Roberto Schwarz costuma dizer que a melhor forma de defender sua teoria é explicar alguma coisa com ela). Daí certa impressão de “ecletismo” em Paulo Arantes, forte também em livros como O novo tempo do mundo. Os mais ortodoxos o acusam, pasmem, de ser “pós-moderno”, ou de simplesmente ocultar seus pressupostos teóricos (o que denotaria, segundo alguns, baixo nível de fidelidade em relação à Teoria; ora, justamente, a fidelidade de Paulo é com outra coisa).

Em um debate de alguns anos atrás, Paulo deu sua própria versão daquela frase de Goethe que Adorno havia identificado à alma do ensaio. A certa altura do debate, diz ele: “as pessoas ficam desconfortáveis se não mostro a origem categorial de onde vem a pedrada”. Trocando iluminar por jogar pedras (estamos falando, claro, de um “crítico impiedoso de todo o existente”, tal qual a exigência de Marx), a ideia é a mesma: não importa de onde vem a pedrada, interessa é que ela acerte o alvo (também a crítica alveja), ou na metáfora de Foucault, desde que a flecha atinja “o coração do presente” – e a composição material da flecha pode muito bem ser bastante diversa. Não à toa, é enquanto ensaísta de mão cheia que o autor assume sua desenvoltura de franco-atirador, cuja violência consiste em simplesmente dizer as coisas como elas são (não dizia Rosa Luxemburgo que “dizer o que é permanece o ato mais revolucionário”?).

Dito isso, o “ecletismo” de Paulo é menos vinculado a um exercício acadêmico do tipo “veja como Adorno é próximo de Derrida” etc., e antes algo exigido pelo próprio assunto. Mas voltemos ao livro. A pior maneira de encará-lo é pensar que se trata de uma reanimação de uma mofada e inútil contenda doutrinária do tipo marxismo versus pós-estruturalismo, a ser travada até o fim dos tempos, mas muito menos busca o autor sínteses amigáveis. A verdade é que quem espera encontrar nesse livro os clichês de sempre a respeito do pós-estruturalismo francês (atrocidades como: os “irracionalistas” que destruíram a universalidade, a razão etc. etc.) ficará desconcertado diante da leitura.

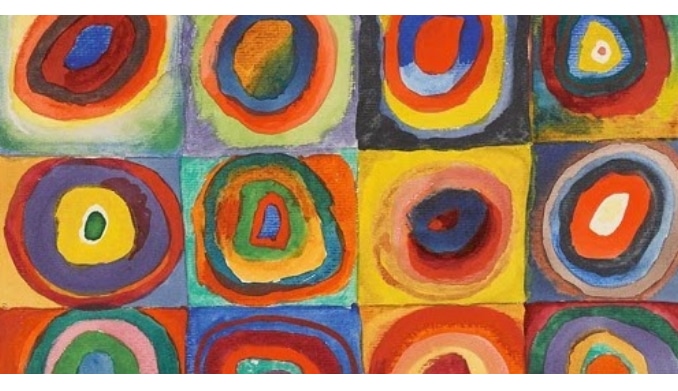

Muitos menos encontrará o leitor suspiros melancólicos pela boa Modernidade, um projeto inacabado (não foram suas próprias antinomias que produziram aquilo que ela se tornou?). Por exemplo, o ensaio que abre o livro (o mais longo e que traz, pela primeira vez e em sentido próprio, o termo “Ideologia Francesa”), publicado em 1990, inicia justamente não com o pathos transgressivo da filosofia pós-68, mas com a filosofia francesa retornando aos “valores da República”, à democracia, à moral, ao direito: “pela enésima vez retorna-se a Kant e multiplicam-se as manifestações de adesão à irradiação cosmopolita da Europa ilustrada”.

O caminho percorrido é complexo e passa por diversas oscilações que marcam as aventuras dos intelectuais franceses (o livro começa com a data presente [1989, 1990], mas volta até os anos 1930 de Alexandre Kojève), incluindo alguns crivos nacionais em seu mapeamento geopolítico das ideias internacionais (como protagonistas, além da França, importam a Alemanha e sobretudo os Estados Unidos; o Brasil ocupa também lugar crucial, como filtro periférico que dá à importação ideológica o tom bizarro que lhe é próprio, sem no entanto deixar de, com isso, revelar o oco das ideias – como já apontava a crítica schwarziana).

A perspectiva da qual parte o autor é relativamente estranha a pesquisadores em filosofia, a saber, uma sociologia dos intelectuais mesclada à história materialista das ideias – algo que marca todo um período da produção de Paulo Arantes do final dos anos 1970 até meados dos 1990, sobretudo livros como Ressentimento da Dialética e Um departamento francês de ultramar. Vindo de um professor de filosofia, ainda mais uspiano, cuja incumbência natural seria, até o fim da vida, fazer explicação interna de texto abstendo-se de julgar o mundo, trata-se de um livro bem pouco ortodoxo, ainda mais no que concerne o estilo.

Para uma discussão mais aprofundada sobre como aparece no livro uma noção de ideologia já presente em Ressentimento…, remeto ao Posfácio de Giovanni Zanotti, que, ao longo de quase 50 páginas, fornece ao leitor o mapa completo para situar esses textos no contexto da obra de Paulo Arantes.

Para quem lê as coisas do Paulo já há um tempo, esse livro, para além do Posfácio, apresenta somente uma coisa propriamente nova: o título. Um título que não deixa de ser enigmático, afinal a “desconstrução” de Derrida praticamente não é tratada no livro, ao menos diretamente; mas menos ainda é a formação (a respeito do livro, muito se falou sobre a “desconstrução”, mas ninguém questionou a “formação” e que diabos faz ela ali no título). Claro, com a exceção do fato de que o problema da “formação” é um permanente ponto de fuga da obra de Paulo Arantes.

Mas é também curiosa a conjunção “e”, que não aparece em nenhum outro título de Paulo. Também Adorno havia aprendido com uma das idiossincrasias de Peter Suhrkamp, seu editor, a jamais colocar “e” em títulos, algo frouxoe que permite vincular qualquer coisa com qualquer coisa.[iii] Mas o “e” em Formação e desconstrução é também curioso, pois há a tendência (errônea) a interpretá-lo como um “contra”, algo como “Formação versus desconstrução”: de um lado, é evocada a tradição crítica brasileira com sua ensaística sobre a formação nacional, mas também a Bildung hegeliana; do outro, a filosofia francesa da desconstrução.

Ou seja, de um lado, o Brasil, uma nação periférica “orientada para o futuro”; do outro lado, a França, o próprio berço da modernidade política que, no entanto, estava anunciando, por meio de uma apologia indireta, a sua queda. Ora, uma mera oposição daria margem para uma espécie de Fla x Flu, mas não é disso que se trata. É preciso ainda estabelecer o vínculo entre os termos.

Literariamente, se colocássemos no título “Formação e desconstrução de…”, a combinação poderia soar como uma narrativa do tipo “ascensão e queda”. Quase isso, embora tal redução seria facilitar demais. Mas dando nome aos bois, se a filosofia chegou a de fato constituir ideologia, significa que ela não é simplesmente erro categorial, mas tem um lastro real a ser identificado, de modo que ela, mesmo que apologética e involuntariamente, tem sua referência (apesar da tentativa de expurgar o referente) no processo histórico. Como costuma insistir o autor, “os mecanismos de ajuste social têm uma contrapartida intelectual”.

Lido retrospectivamente, isto é, levando em conta o que foi elaborado por Paulo Arantes ao longo dos 30 anos que se seguiram após a redação daqueles textos que compõem o presente livro, e tendo em vista a experiência social e histórica que serve de base para a Ideologia Francesa, começa a tornar-se claro, se for possível formular tão diretamente, que a Desconstrução tem a mesma idade do Novo Tempo do Mundo. E se nos perguntarmos: o que é que começava a ficar claro naquela última década do século XX, de forma simultânea à desintegração do Bloco Soviético, mas em termos de temporalidade nacional?

O que estava explícito, também em intuições de Roberto Schwarz, era basicamente que a formação nacional estava terminada, ou seja, ao contrário do que dizia o mito da “formação interrompida” ou “inconclusa” (de modo que haveria sempre um fio da meada do processo a ser retomado), constatava-se, na contramão da ilusão progressista da Reconstrução Democrática, que já não havia nenhum processo cumulativo a ser efetivado e que o Brasil havia adentrado em uma nova lógica histórica, na qual o futuro já não desempenha nenhum papel significativo.

Por isso a Desconstrução anunciada pela Ideologia Francesa não precisou envergonhar-se diante de seus críticos, pois havia nela, no fundo, algo de “realismo”, afinal os grandes substantivos em cima dos quais se move a Formação (consciência, história, para ficar no clássico cachorro morto) haviam sido objetivamente murchados. Estava delineado o que viria a ser uma “esquerda sem futuro”, embora não raramente isso tenha sido feito em chave francamente apologética, sendo Lyotard provavelmente o caso mais estridente. Como ele mesmo dizia, “nós temos, em relação a Adorno, a vantagem de viver em um kapitalismo [sic] mais enérgico, mais cínico, menos trágico.”[iv]

É bastante longo o caminho, nos balanços entre o contra e o a favor, para que se estabelecesse essa apoteótica convergência entre transgressão e conformismo, mas havia um lastro bastante concreto para o surgimento daquela “condição pós-utópica”, como costumam falar “os que se sentem visivelmente mais aliviados com o clima de fim de linha em que nos achamos.”[v] Finda a angústia, certa euforia aceleracionista transfigurava “a hegemonia renovada das forças do capital numa espécie de triunfo afirmativo”[vi], reapresentando como vitória uma derrota monumental. Lyotard aparece sob a mira de Paulo também no meio da conversa em O fio da meada:“o que era então a ‘economia libidinal’ do dr. Lyotard? Um expediente, vanguardista, é claro, porém àquela altura um realejo de segunda mão, que consistia em apresentar como transgressão o mergulho sem culpa no mundo fantasmagórico da mercadoria, ela mesma portadora de intensidades libidinais explosivas (…).” (Idem)

Esse tipo de reversão se dá de várias maneiras, e é sobretudo a ela que o crítico se atenta. Bastante interessante é uma feita pelo próprio Derrida, em um texto que foi mencionado por Paulo somente em uma de suas entrevistas de agora (e que não aparece no livro). Trata-se de um artigo de 1984 intitulado No Apocalypse, Not Now (Full Speed Ahead, Seven Missiles, Seven Missives). Derrida aborda a relação entre literatura (que ele identifica à morte do referente como possibilidade da ficção absoluta) e Era Atômica. A prosa é intragável sobretudo pela relativa leveza marcada por um frisson estético com que ele trata o fim do mundo como uma possibilidade e ao mesmo tempo anunciando o “Apocalipse do Nome” etc.

Mas esse é o tipo de coisa que, insiste Paulo Arantes, deve-se levar a sério (no limite, ele dá razão a Derrida, mas com sinal invertido). Quando Derrida diz que a era nuclear é uma época “literária”, ou antes, a época literária por excelência, ele está afirmando que a Bomba converteu o mundo em uma “ficção”, possibilitando a desconstrução propriamente dita; ela institui uma suspensão de tudo, uma épochè total: “A era atômica não é uma época, é a épochè absoluta; ela não é conhecimento absoluto e o fim da história, é a épochè do conhecimento absoluto.”[vii] O fim do referente é entendido como o fim absoluto do “arquivo” (no caso, da própria história da humanidade).

Nos termos de Derrida: “Aqui estamos lidando hipoteticamente com uma destruição total e sem remanescentes do arquivo. Esta destruição ocorreria pela primeira vez e não teria nenhuma proporção comum com, por exemplo, a queima de uma biblioteca, mesmo a de Alexandria, que ocasionou tantos relatos escritos e alimentou tantas literaturas. A hipótese dessa destruição total preza pela desconstrução, orienta seus passos; torna-se possível reconhecer, à luz, por assim dizer, dessa hipótese, dessa fantasia, ou fantasma, as estruturas características e historicidade dos discursos, estratégias, textos, ou instituições a serem desconstruídas. É por isso que a desconstrução, pelo menos o que está sendo avançado hoje em seu nome, pertence à era nuclear. E à era da literatura”.[viii]

Não é exatamente um acaso certo elogio da artificialidade, que se traduz como elogio da ficção (no sentido do “Absoluto Literário”), ou do “simulacro”, como se dirá depois, mas também como celebração da tecnologia (lembremos, por exemplo, da conversão de tudo em máquina no Anti-Édipo de Deleuze e Guattari, o que será continuamente ressuscitado, por exemplo no “ciborgue” de Haraway ou na ontologia do dildo de Preciado[ix]). Caso queiramos seguir a pista aberta por Paulo, fica como hipótese a ser testada a ideia de que a Era da Desconstrução (que Derrida chama de Era da Literatura) é, por excelência, a Era Tecnológica (não por acaso a mesma na qual será anunciado o “fim do homem”).

Como a própria tecnologia, que torna tudo obsoleto, a Desconstrução, apesar de desvinculada do progressismo dezenovista, também se autocompreende como “avanço”, diante do qual tudo que não é idêntico a ela mesma é signo de atraso. De todo modo, como se vê, há uma diferença decisiva entre aquilo que Paulo Arantes chama de “Desconstrução” (em sentido amplo) e aquilo que outros críticos, marxistas ou não, compreenderão como “pós-modernismo”, embora datas e aspectos coincidam.

Em uma palestra à época em que O novo tempo do mundo estava para ser publicado, Paulo Arantes chegou a dizer que aquela mudança na experiência do tempo histórico que ele estava descrevendo de fato tinha um antecedente no que Jameson, analisando o pós-modernismo, havia chamado de “lógica cultural do capitalismo tardio”. Como “pós-modernismo” dava margem para muita confusão, além de ser um termo que fora rebaixado a insulto (não raramente desprovido de conteúdo), Paulo o evitava, mas a ruptura de época assinalada por Jameson, quando ele dizia que as pessoas estavam “desaprendendo a pensar historicamente” (de modo que passado e futuro deixavam de organizar a vida mental), fazia parte do mesmo processo. Interessava o surgimento de um novo “regime de historicidade”, nos termos de François Hartog, essencialmente “presentista”.

A diferença é que Jameson, assim como muitos outros, compreendia o fenômeno como uma patologia, um fenômeno por assim dizer “superestrutural” no sentido tradicional do termo: no limite, portanto, algo reversível. Mas o que Paulo Arantes dizia tinha implicações mais graves. Sendo a superestrutura algo mais do que uma mera camada que se poderia arrancar da realidade social, o que se alterava era a própria estrutura do tempo histórico e social.

Mas voltemos à nossa tentativa de interpretação do título do livro. Formação e desconstrução põe uma dualidade e, como se sabe, dualidades são constitutivas de processos contraditórios, que servem de motor para a Formação. Esse mesmo motor, entretanto, alijado de seu momento positivo/cumulativo, operará uma Lógica da Desintegração.[x] A Desconstrução, por sua vez, como é também notório, busca a própria dissolução das dualidades (entendidas como “binarismos”, a essência mesma da Metafísica Ocidental etc.). Ora, arriscando um pouco, podemos dizer que o título de Paulo Arantes possui um teor especulativo, de modo que ele monta – se involuntariamente, pouco importa – uma dualidade entre a dualidade e a não-dualidade, o movimento de uma passagem do dois ao zero.[xi]

Em sua tese de doutorado (Hegel: a ordem do tempo), defendida na França em 1973 (ou seja, no auge do que se está chamando aqui de Ideologia Francesa), até que a ideia de Formação versus Desconstrução poderia fazer sentido. Sobretudo nos rodapés, aparecem ali alguns contra-ataques dirigidos ao anti-hegelianismo militante da filosofia francesa de então (no livro agora publicado, metade dos ensaios são sobre interpretações francesas de Hegel, mas a abordagem diverge daquela de A ordem do tempo). Vale observar: naquele momento, Paulo Arantes escreve uma tese que, em termos filosóficos, trata da relação entre trabalho e futuro em Hegel (elementos básicos da Bildung)[xii] na hora exata em que essa relação começa a ser desfeita no mundo (a crise do trabalho tem data, e como o autor recentemente deu a entender, o processo de dessubstancialização do capital por ela desencadeado pode igualmente ser entendido como o real chão social da Desconstrução como fim do referente).

Importante ressaltar que, na periodização de Paulo Arantes, as datas tanto do Novo Tempo do Mundo quanto da Desconstrução (em sua objetividade histórica, por assim dizer) variam: ora 1945 (o mundo após a Bomba e o Campo), ora década de 1970 (crise do trabalho e teto histórico da máquina de valorização do valor, que de fato passa então, cada vez mais, a ficcionalizar sua reprodução, como no simulacro de Baudrillard). De todo modo, Paulo Arantes escreve aquela tese sobre Hegel justamente no instante em que o clima da história estava mudando de vez e no qual, como ele reconhece agora, “desandara nossa Educação pela Espera”[xiii]. Uma educação que, na contramão da “explosão de impaciência” anunciado pelo presentismo das filosofias desejantes, era também “ética do trabalho intelectual na veia”[xiv] – uma verdadeira Paciência do Conceito. Pode muito bem ser que algo como um descompasso já estivesse sendo detectado ali.

Na época, também a oposição “Nova Sensibilidade x Velha Razão Sociológica” dava o tom do descompasso que tornava obsoleta aquela paciência, “careta” por excelência, como toda espera, afinal seu conteúdo serve como uma espécie de alimento, sustento de uma sóbria vigília, que dosa a alucinação. Nos termos de Bloch: “Esperar entedia. Mas também embebeda. […] Contra a espera [das Warten], ajuda a esperança [das Hoffen], com a qual se tem não só algo para beber, mas algo para cozinhar.”[xv] A impaciência desejante podia muito bem ser o motor de um ímpeto revolucionário, mas na falta de lastro para seu movimento, e traduzido “culturalmente”, ela também era o anúncio de que o futuro era aquilo mesmo e nada mais.

Restava então uma compensação para a espera frustrada. Ainda em O fio da meada: “vi muitos dos nossos, digamos marxistas ocidentais mais arejados (pelo desejo? pelos filmes do Jabor?), compensarem as frustrações do Pacote de Abril e outros entulhos autoritários com alguma intensidade Odara ou coisa que o valha. Não estou falando em pó (aliás, nada contra), mas em poeira ideológica mesmo, isto é, lembrando que a apologia indireta personificada pela Ideologia Francesa corria solta nas altas esferas pós-tropicalistas e outras esferas. Apologia indireta ou falsa negatividade ou ainda negatividade afirmativa, sei lá, daquela fetichização às avessas daquelas vanguardas retardatárias na cena europeia, gesticulação e mimetismo do extinto impulso surrealista de conquistar para a revolução as forças do êxtase.” (Fio da meada, p. 226)

Como se vê, a história é longa e as implicações são muitas. E é claro que de lá para cá muita coisa mudou, também no cenário ideológico. Ainda está em operação um “surrealismo em clima festivo de fim de linha” como “uma espécie de suspiro desafogado em plena alienação”?[xvi] Vá lá, uma hora a vergonha bate, e com culpa redobrada. A frieza de Sade, cuja fantasia inspirou Artaud, Bataille e Blanchot, dá lugar a mais pura compaixão e empatia. Retorno da “doutrina dos lacaios morais da burguesia”, como diziam Adorno e Horkheimer a respeito dos vai e vens da dialética da moral?

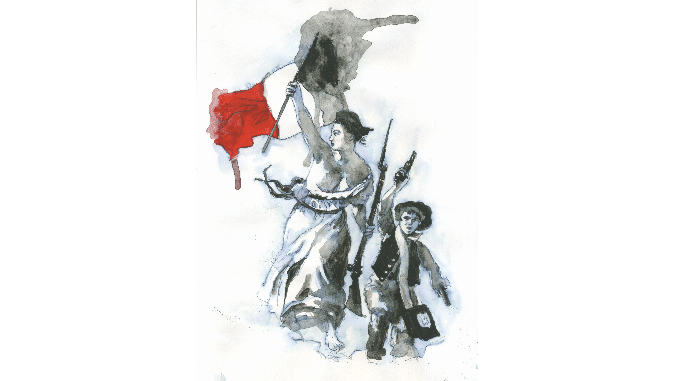

A ser verificado, mas o certo é que a Desconstrução se converteu em uma “ética” (como fora anunciado pelo próprio Derrida), e uma em nome dos oprimidos. Sua luta passa a ser então contra uma Ideia colonizadora (ainda nos anos 1990, Paulo Arantes já via a “transfiguração celebrativa da desintegração do Terceiro Mundo em triunfo ontológico contra enteléquias imperiais” [Fio da meada, p. 205]). O apocalipse colonial produzido pela expansão do sistema produtor de mercadorias é convertido em caso grave, como se diz hoje, de “epistemicídio”, e a Desconstrução se tornará então, na Era do Reconhecimento, reparação simbólica.

Diante da opressão “epistêmica”, desconstruir significa então “descolonizar” (a cabeça e a língua, sobretudo) – e então foi só um passo para que o discurso “decolonial” virasse jargão de gestor de instituição cultural, e daí para a boca do povo. Claro, deixando intacto e não mencionado o nexo social e histórico daquilo que possibilitou o horror colonial, afinal compreendê-lo seria uma recaída no eurocentrismo. Como estamos falando a partir da periferia do capitalismo, é evidente que interessa o que a Desconstrução tem a dizer a respeito do terceiro mundo. O fato é que foi por meio de sua aclimatação nos campi universitários norte-americanos (nas mãos, por exemplo, de Homi Bhabha e Gayatri Spivak) que ela ganhou seu élan“ anti-imperialista”, tão forte que também acadêmicos na periferia do capitalismo se mostraram ávidos a ignorar sua própria tradição intelectual local, caipira decerto, em prol da mais avançada e cosmopolita theory decolonial.

Já há uns 25 anos atrás, Paulo Arantes analisava a aventura terceiro-mundista da Desconstrução: “é dentro deste quadro indutor do tipo de apologia indireta que acabamos de identificar em funcionamento na Ideologia Francesa do apogeu meia oito dos anos 70 (brilho ofuscante de estrela extinta) que se pode rever de outro ângulo o ABC desconstrucionista: aqui também se sublima e se inverte o sinal de um panorama desastroso. Pois o sucesso da Desconstrução (vocês se lembram da caracterização do Roberto, a Desconstrução como uma descrição vulgarmente empírica da atualidade e seu cortejo de equívocos e desenganos?) tem muito a ver com outro naufrágio de época, o desmanche ou a desilusão que deixou o terceiro-mundismo sem objeto. Não podemos esquecer que, para bem e para mal, a margem esquerda parisiense foi a capital do terceiro-mundismo, que ele nasceu e morreu lá. Ou melhor, morreu para ressuscitar na forma de uma fraseologia altamente codificada, embora primária. Na ausência de objeto real, ou por outra, quando a periferia revela a sua cara prosaica (o que deixava um Pasolini verdadeiramente desconsolado), o tropismo que afinal também arrastou seus heróis negativos para a esfera de influência do consumo sem porteira, não houve um ideólogo parisiense que não inventasse um terceiro mundo para si mesmo. Primeiro, os últimos produtos da fantasia política (da Revolução dos Cravos ao Irã dos aiatolás, no qual se atolou o pobre Foucault, com perdão do trocadilho), depois o terceiro-mundo interno dos novos movimentos sociais, agora as banlieues amotinadas. É claro que a lista termina com o atual fastígio da crítica pós-colonial, nossa conhecida. Assim, pode-se dizer que uma larga fatia de Ideologia Francesa é terceiro-mundismo imaginário (e toda sorte de tropelias demagógicas que inspira). Não estou exagerando, não. É só lembrar do cadáver intelectual, passando por cima do qual subiu na vida o Estruturalismo, depois o Pós-Estruturalismo, etc.: Sartre, não é verdade? Nome próprio de uma filosofia da consciência (horror!) onde o lugar do Resistente foi aos poucos ocupado pelo Colonizado. Só que a Argélia era real, e Cuba também, como mais adiante o Vietnam e a Palestina. Quando o objeto se desintegrou, ninguém mais se interessou por Imperialismo e luta de classes, mas pela transfiguração do mesmo na forma de Discurso. É só traduzir, ou melhor, subentender, Logocentrismo e seus correlatos por Ocidente (ou cânon), e estamos conversados, a saber, somos todos de vanguarda” (O fio da meada, p. 220-221).

Como se sabe, “desconstrução” passou hoje de jargão filosófico a linguagem corriqueira. É possível que algo de seu uso dê notícias das transformações da Ideologia Francesa, que já não se restringe a limites nacionais. A crítica da ideologia, se ainda há fôlego para tal, deve apontar os mecanismos de ajuste social mesmo ali onde aparentemente se prega “resistência”, uma adequação ao curso do mundo também onde a oposição é encenada. Como defendiam Deleuze e Guattari em O anti-édipo, não era o caso de “retirar-se do mercado mundial”, mas de “ir no sentido contrário, isto é, ir ainda mais longe no movimento do mercado, da descodificação e da desterritorialização”.

O motivo alegado: “talvez os fluxos ainda não estejam suficientemente descodificados, do ponto de vista de uma teoria e de uma prática dos fluxos com alto teor esquizofrênico”. Logo, deve-se “acelerar o processo”.[xvii] Como dizia Lyotard, o capitalismo de fato se tornou mais cínico e menos trágico, e “sujar as mãos” virou uma banalidade, bem distante do drama de Sartre e do conflito entre Hugo e Hoederer. Mas hoje o pathos da Transgressão e seu flerte com o “mal” mudou de lado, e sabemos bem na mão de quem ele está.

Diante disso, a “desconstrução” (e é isso que parece indicar seu uso corriqueiro), entendida como desconstrução de si, converte-se em performance moral: um grande show off de como se é bom, e nada mais que isso anunciam as atuais revoluções discursivas, que, como toda fraseologia, é indiferente ao conteúdo daquilo que é dito. O fato é que tanto faz se cinismo orgulhoso ou vanguarda dos puros: antes como hoje, e isso é crucial quando consideramos fenômenos mentais, ideologia também é, enquanto mecanismo de blindagem da realidade, forma de alívio da consciência.

*Felipe Catalani é doutorando em filosofia na USP.

Referência

Paulo Arantes. Formação e descontrução: uma visita ao Museu da Ideologia Francesa. São Paulo, Editora 34, 2021, 336 págs.

Notas

[i] A resposta de Paulo Arantes: “Como era gostoso meu francês”.

[ii] Paulo Arantes, “Providências de um crítico literário na periferia do capitalismo” in Otília e Paulo Arantes, Sentido da Formação. São Paulo: Paz e Terra, 1997, p. 38.

[iii] Theodor Adorno, “Titel” in Noten zur Literatur. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003, p. 327.

[iv]Jean-François Lyotard, Des dispositifs pulsionnels. Paris: Éditions Galilée, 1994, p. 100.

[v] Paulo Arantes, Formação e desconstrução: uma visita ao museu da Ideologia Francesa. São Paulo: Ed. 34, 2021, pp. 119-120.

[vi] Paulo Arantes, O fio da meada. São Paulo: Paz e Terra, 1996, p. 212.

[vii] Jacques Derrida, “No Apocalypse, Not Now (Full Speed Ahead, Seven Missiles, Seven Missives)” Diacritics, Vol. 14, No. 2, Nuclear Criticism (Summer, 1984), p. 27.

[viii]Idem,p. 27 (grifo meu).

[ix] “É possível também generalizar a noção de ‘dildo’ para reinterpretar a história da filosofia e da produção artística. Por exemplo, a escritura, tal como foi descrita por Jacques Derrida, não seria senão o dildo da metafísica da presença. Da mesma maneira, seguindo Walter Benjamin, poderíamos afirmar que um museu de réplicas de obras de arte teria um estatuto dildológico em relação em relação à produção da obra de arte na era da reprodutibilidade técnica.” Preciado, Manifesto contrassexual. São Paulo: n-1 edições, 2014, p. 50. A referência a Benjamin só faz sentido caso o entendamos como um entusiasta irrestrito do fim da “aura” artística, mas deixemos a discussão de lado. De todo modo, é o caso somente de ressaltar que o dildo como “construto” ou “técnica” (que seria capaz de dissolver a separação natureza e técnica/cultura) equivale à noção do artifício literário como ficção absoluta de Derrida.Em suma, autonomização da linguagem como coextensiva à autonomização da técnica.

[x] Sobre a relação entre dualidade e uma “dialética negativa” na acepção brasileira do termo, ver Paulo Arantes, Sentimento da Dialética. São Paulo: Paz e Terra, 1992.

[xi] Para umcomentário mais desdobrado sobre o que estamos entendendo por dialética em Paulo Arantes (e em Roberto Schwarz): CAUX, L. P; CATALANI, F. “A passagem do dois ao zero: dualidade e desintegração no pensamento dialético brasileiro (Paulo Arantes, leitor de Roberto Schwarz)”. Revista Do Instituto De Estudos Brasileiros, (74), 2019, pp. 119-146

[xii] Na base do que Hegel chamava de Bildungstrieb, que no livro aparece traduzido como “impulso-de-formação”, há um processo em que “da suspensão da negação desejante imediata surge uma nova ordem temporal; o processo do trabalho institui uma nova relação, prática e teórica, ao tempo: a boa infinidade do retorno a si, que define a forma lógica do processo do trabalho, vem substituir-se à má infinidade do ciclo natural. Uma retrospecção – o sujeito se lembra e interioriza – que salvaguarda e acumula o adquirido […].” Paulo Arantes, Hegel: a ordem do tempo. São Paulo: Hucitec, 2000, p. 237(grifos meus).

[xiii] Paulo Arantes, “Da noite para o dia”,In: Coletivo DAR. (Org.). Dichavando o Poder: drogas e autonomia.São Paulo: Autonomia literária, 2016, p. 146.

[xiv] Idem.

[xv] Ernst Bloch, Spuren. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985, p. 11.

[xvi]Para entender o que se está em jogo quando se diz “surrealismo” aqui, interessa ler também o ensaio de Paulo Arantes sobre a querela de Sartre com os surrealistas em Ressentimento da Dialética, “Anacronismos na História Intelectual da Negação”.

[xvii] Deleuze e Guattari, O anti-édipo. São Paulo: Ed. 34, p. 318.