Por GABRIEL COHN*

Prefácio do livro recém-lançado de Alexandre de Freitas Barbosa

Repensar o processo de desenvolvimento brasileiro em todas suas dimensões em um período crucial, que se estende desde o final da Segunda Guerra mundial ao longo de 25 anos até 1970. Tarefa pesada demais para um só pesquisador e para um único volume, dirão alguns. Pesada a tarefa é, e Alexandre de Freitas Barbosa sabe isso melhor do que ninguém. Nem por isso lhe faltou coragem e o prêmio está em suas mãos prezada leitora.

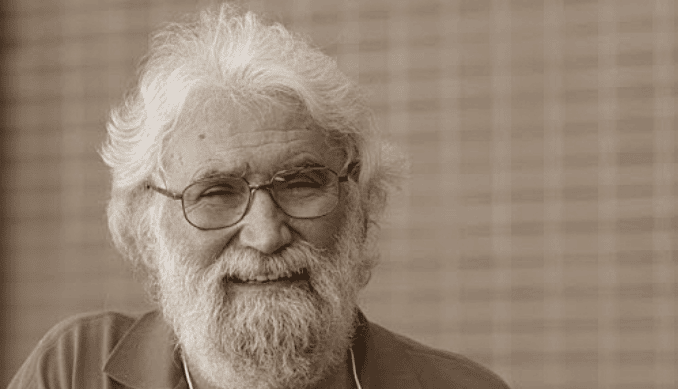

Para organizar seu trabalho Alexandre teve uma ideia que se revelou excelente. Tomou como peça de referência, verdadeiro eixo em torno do qual gira a exposição, a figura de um dos principais agentes daquele processo ao longo do período, o economista Rômulo Almeida. Consegue, assim, desde o início sustentar seu propósito analítico de manter firmemente articulados atores e processos sociais. Para isso vale-se de outra ideia, aquela de que os atores devem ser vistos pelo prisma das posições que ocupam no processo em que atuam e não como meros portadores de papéis sociais.

São, enfim, atores e não figurantes. Esses termos não aparecem sem propósito neste ponto. É que a análise de Alexandre em pontos capitais se faz em registro dramático, quando instituições como o Estado são apresentados como palcos. Ou então, com mais ênfase, como arenas e disputas, seja diretamente pelo poder seja por aquilo que mais diretamente importa neste livro, que é a capacidade de formular projetos para a sociedade, enquanto as posições que atores ocupam nos embates em que se envolvem são vistas como cidadelas.

A referência aos embates permite trazer à luz um dos participantes centrais em sucessivas cenas do drama histórico (a expressão é dele) que Alexandre se propõe reconstruir em todos os seus momentos mais expressivos. Trata-se de Rômulo Almeida, o quase esquecido inspirador e executor de ampla gama de intervenções nos processos econômicos e também políticos no período contemplado neste livro. Um dos méritos do autor consiste na escolha daquele personagem que percorre, como uma espécie de pião, toda a área recoberta por um específico processo na sociedade.

Está em cena um processo de alta complexidade, que impõe pesados desafios a quem pretende conhece-lo em todas as suas facetas. Isso agrava a dificuldade de nomeá-lo no interior do campo semântico em que se encontra o termo matriz “desenvolvimento”. Pois é, na máxima acepção do termo, de desenvolvimento que se trata. Neste ponto, contudo, se apresenta novo traço do empreendimento a que corajosamente se lançou Alexandre. É que ele não admite em seu trabalho analítico termos com significado impreciso. Com isso ele se impõe a tarefa de construir seu próprio conceito para dar conta da complexidade do objeto. Ao fazer isso ele fixa um dos pontos de apoio para a análise. Outro é dado pela escrupulosa atenção ao contexto em cada passo. E não a qualquer panorama, e sim à configuração histórica em cada momento do processo, que destarte vê respeitada sua índole dinâmica. Isso não é suficiente, contudo.

Esse conjunto corresponde mais propriamente à face estrutural do processo, e só ganha toda a sua capacidade explicativa quando recebe uma amarração vigorosa na figura de um ator específico. Pouco adianta focar atenção em personagens que recitam seu script sob a luz dos holofotes. É preciso ir ao cerne da coisa para ter acesso àquilo que de outro modo se perderia na penumbra dos bastidores. E aqui entra o personagem fundamental para a reconstrução do processo todo, justamente Rômulo Almeida.

Antes de nos determos na figura de Rômulo (difícil é evitar, em tom bem-humorado, a fórmula “Rômulo Almeida e seu tempo”), retomemos a questão do conceito forjado por Alexandre. Isso em especial para tratar da questão de como a sociedade, representada nesse particular pelos diversos segmentos do seu corpo técnico, enfrenta em cada momento os problemas sumariamente identificados como relativos ao desenvolvimento. A referência ao tom sumário remete ao esforço feito para ir além disso, ao dar a devida atenção ao caráter multifacetado do objeto.

A solução adotada para esse problema envolve vários passos. De início, identificam-se os pontos frágeis no conceito, ou simples termo, “desenvolvimento”, a começar pela sua inspiração predominante de caráter econômico. A essa restrição do alcance do termo alia-se a incapacidade de alargar a visada para abranger, com densidade analítica, as dimensões sociais, culturais e, sobretudo, políticas do processo em questão. Pois é de processo que se trata, de um conjunto de relações que se entrelaçam mediante vínculos temporais que lhe emprestam dinâmica própria. É a predominância da dimensão temporal que permite ao autor sustentar seu caráter eminentemente histórico. E a historicidade do processo se manifesta ao se ir para além dos eventos rumo a algo que caracteriza a finura da análise que aqui se apresenta. Trata-se da ênfase na temporalidade própria a cada componente do processo, algo a que só se pode chegar pela atenção ao seu caráter multifacetado.

O tempo que a atuação de Rômulo destila não é o mesmo na economia ou na política. Talvez o ponto forte da análise de Alexandre se encontre em sua sensibilidade a esse aspecto crucial do problema de que trata. Pois é isso que, em última instância, preside sua ousada decisão de reservar papel central em sua reconstrução analítica a um ator social e histórico no mais estrito sentido do termo. É nele que se torna presente o caráter dinâmico e diferenciado do processo, porque ele faz o que só um ator específico pode fazer, que é incorporar em sua ação simultaneamente a condição de agente e paciente dos rumos da história. Isso desde que se encontre a figura adequada para representar esse papel. E é nesse ponto que a meticulosa pesquisa de Alexandre lhe permite ir ao ponto, quando encontra, oculto no fundo do palco, a figura individual que se qualifica para operar como eixo da composição, em sua condição de testemunha participante do processo todo.

A designação encontrada para tal processo é “Brasil Desenvolvimentista”. Tomado isoladamente, Brasil designa o contexto que não pode ser ignorado. Porém a análise avança muito além disso, na presença do segundo termo. As questões emergem quando se examina aquele segundo termo, aquele que qualifica a referência contextual. A dificuldade surge da circunstância de que o termo adotado, desenvolvimentista, já faz parte da linguagem convencional na área, quando alude a políticas econômicas específicas ou, por extensão, a características do Estado que as promove. Para Alexandre, contudo, a expressão tem mais densidade.

Em sua análise, desenvolvimentismo como conceito central na análise tem significado muito mais complexo – ou diferenciado, como poderíamos dizer, com referência ao discernimento fino que exige da análise. Está em jogo a estreita articulação que ele propõe entre três termos que formam, combinados, o conceito integral de desenvolvimentismo ou, com a devida contextualização, Brasil desenvolvimentista. Isso, desde que não nos descuidemos de que, conforme uma análise centrada na ideia de processo, estamos diante de um período histórico, e não de configuração estática. São eles projeto, interpretação e utopia. Em formulações que não são do autor, o primeiro termo refere-se àquilo que determinado grupo social (esse ponto é examinado em profundidade no livro) propõe como resposta a problemas e insuficiências da sociedade a que pertence. O segundo diz respeito à tradução, ou leitura, das condições da sociedade de modo a orientar formas de intervenção. O terceiro, finalmente, é a antevisão do projeto realizado, que permite visualizar os requisitos para tanto.

A composição dessa tríade indica desde logo que estamos muito longe da redução economista própria ao conceito convencional de desenvolvimento. Indica também, por efeito de sua formulação, que a realização do inseparável trio projeto-interpretação-utopia envolve múltiplas políticas, cada qual com sua específica temporalidade.

Nesse processo a figura de Rômulo Almeida, como integrante destacado do grupo dos “intelectuais orgânicos do Estado”, percorre como um fio vermelho as principais transformações políticas e econômicas no período conhecido como “Terceira República”. Ao fazê-lo ilustra um ponto importante, entre numerosos outros, da exposição. É que nela é dado destaque a personagem cuja memória foi sendo sepultada na segunda metade do século XX, como uma espécie de relíquia do Brasil desenvolvimentista, o servidor público convicto e severo, tudo isso impulsionado por competência profissional específica. Personagem, enfim, que a seu modo replica a tríade desenvolvimentista projeto-interpretação-utopia.

É nesse registro que podemos acompanhar a trajetória exemplar de Rômulo Almeida, toda ela dedicada à construção do Brasil desenvolvimentista. Isso desde a alegre e esperançosa época dos “boêmios cívicos” de Vargas até a vitória da ala “mercadista” sobre os “intelectuais orgânicos do Estado”, com líderes como Roberto Campos, já nos prenúncios da emergência do período ditatorial após 1964. Homens (porque era um grupo masculino de ponta a ponta) que, no sucesso ou no revés, revelam-se capazes de afirmar, como pessoalmente ouvi de Jesus Soares Pereira, “tenho orgulho de ser um servidor público”.

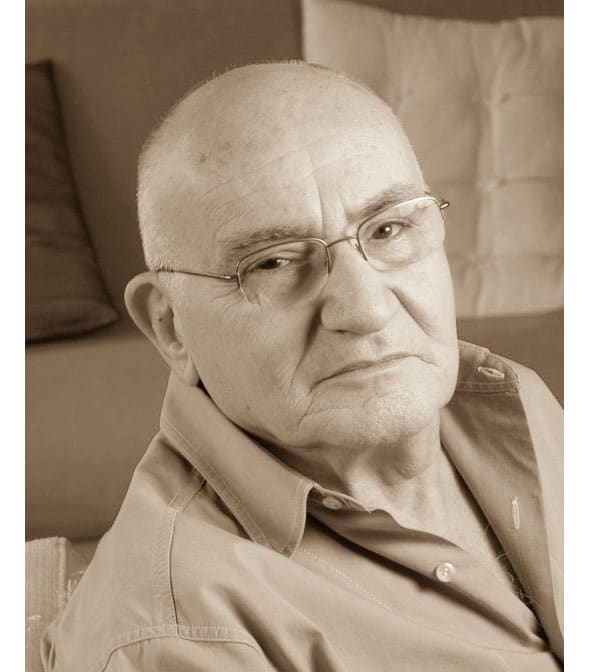

*Gabriel Cohn é professor emérito da FFLCH- USP. Autor, entre outros livros, de Weber, Frankfurt. Teoria e pensamento social (Azougue).

Referência

Alexandre de Freitas Barbosa. O Brasil desenvolvimentista e a trajetória de Rômulo Almeida: projeto, interpretação e utopia. São Paulo, Ed. Alameda, 2021, 580 págs.