Por ALEXANDRE DE OLIVEIRA TORRES CARRASCO*

Considerações sobre o filme dirigido por Ardilei Queirós e Joana Pimenta

O cinema de gênero é o cinema de países sem história. A máxima é de Jean-Luc Godard, em quem cai bem afirmações peremptórias. A intuição simultaneamente vaga e certeira pode ser modestamente melhorada: cinema de gênero é o cinema dos países que buscam a própria história ou, pelo menos, alguma história, a deles não é a “história” mais óbvia. Há histórias e histórias, como se vê. Seja o faroeste, seja a ficção científica, por exemplo, filmes de gêneros são tão vestustos quanto o próprio cinema (como gênero), do mesmo modo que a clivagem variável e instável que demarca o corte entre documentário e ficção.

Méliès, que fazia ficção, hoje faz documentário, os irmãos Lumière, que faziam documentários, hoje são ficção. Godard, novamente. A estereotipia do enredo dos filmes de gênero e seus elementos obrigatórios ou quase – seja o faroeste, seja a ficção científica, seja o terror (nós que temos um mestre único do filme de terror, José Mojica Marins) – contariam uma história que, ainda que só pudesse ser ficcional, não deixaria de ser “história” sob certos limites e condições: a imagem de uma história (de ser, ao menos, desejo e apelo pela história no que ela poderia ser por meio da semelhança e da imitação).

Disputas de terra, invasão, inimigos, guerra, bandidos e mocinhos, a natureza desafiadora, alienígenas, viagens espaciais, artefatos incríveis capazes de concentrar centenas de anos de trabalho e produtividade em volumes mínimos, etc., são elementos formais e sintáticos muito a propósito das simplificações do cinema de gênero. Servem bem àqueles que querem contar algo para o que faltam algumas histórias, algo que contorna a história, que tem outra história: para aqueles que não tem história, parece serem muitos, a imagem de alguma história é sempre compensatória (ou, pelo menos, fora). Serve-se de um esquema formal, o cinema de gênero, que simplifica ao mesmo tempo que vertebra os problemas narrativos. A partir dessa simplificação fica à disposição, para quem sabe e quer usar as ferramentas, clareza formal e liberdade semântica.

É sabida e conhecida a predileção dos jovens críticos do então Cahiers du Cinema, capa amarela, pelos filmes de gênero e pelo cinema de efeito, Hithcock e Hawks, por exemplo, a fazer um contraponto produtivo ao realismo moral de Renoir, medida cinematográfica do todas as coisas do cinema, na definição que parafraseio de Bazin. Contraponto produtivo, reforcemos, Renoir seguiu mestre dos jovens críticos e seu cinema também ensinou àqueles jovens aprendizes de cineastas a também fazer cinema de gênero de um outro jeito. Que se veja À bout de soufle (Acossado, Godard, 1960), que se veja Pierrot le fou (O demônio das onze horas, Godard, 1965).Não é, além do mais, sem interesse que no interior desse debate, Bazin, patrono daqueles jovens críticos e dos Cahiers, eles que constituirão, por seu turno, o moderno cinema francês, tenha feito, no nascimento mítico da crítica francesa de cinema, a fina defesa de Cidadão Kane, de Orson Wells, em face a apreciação mau humorada de Sartre, também fiel e entusiasmado expectatdor de fimes de gênero.

Se para Sartre Orson Wells, contra todas as expectativas, teria feito um filme intelectual demais para os intelectuais de menos da ocasião, para Bazin trata-se de outra coisa, completamente: com seu olhar agudo, irá chamar a atenção ao falso maneirismo da construção dos quadros e sequências de O cidadão Kane, que dissimulava a expansão do campo visual na película e, contra as expectativas, amplificava o uso inovador e moderno da profundidade de campo nos modos de filmar, o que Orson Wells leva à maestria com seu clássico. Sartre, que foi um dos primeiros franceses a ver o filme, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, não se faz de rogado e publica a crítica de Bazin, favorável ao filme e contrária a ele, em sua revista, recém lançada, Les temps modernes, cujo título é evidente referência cinematográfico (a menção vale em benefício dos jovens). Bazin, por seu turno, leitor dedicado e atendo de O imaginário, sua edição anotada era seu livro crítico de cabeceira, dava, com esse texto crítico e outros que compõem a fortuna crítica que legou, os fundamentos e os parâmetros da moderna crítica de cinema.

Estendemo-nos demais no preâmbulo. Deus nos livre de prólogos longos. Voltemos ao nosso assunto, que passou por aqui de modo completamente cifrado. São as folhas que balançam.

Mato seco em chamas, de Ardilei Queirós e Joana Pimenta, que é do que se trata, pode ser visto (mais que entendido, apesar de não haver propriamente trade off nesse caso) como uma experiência de cinema de gênero, na linha especial que já se fazia presente em Branco sai, preto fica (Adirley Queirós, 2015), e, assim, colocados em perspectiva, o último acrescenta ainda mais elementos críticos ao uso originalíssimo que faz Queirós do cinema de gênero, e do próprio cinema comogênero.

A questão, se colocamos as coisas assim, começa no modo como Ardilei Queirós (e, no caso de Mato seco em chamas, juntamente com Joana Pimenta) agencia o cinema de gênero para seus problemas de detalhe e de conjunto de composição, desde a captação de imagem e a definição de enredo (na forma de movimentos, planos e sequências), até o uso da marca documental da imagem e o problema da verossimilhança e da verdade. Tal modo de agência os obriga a passar sempre tensionando e atritando a definição de gênero que praticam pois há uma inversão metodológica do problema: não se parte do gênero para se chegar a imagem, parte-se da imagem para se chegar ao gênero.

Esse agenciamento repercute, por óbvio, tanto no modo como a história é contatada, no conjunto, quanto no modo de captação de imagens, no detalhe.

Já se notou aqui e alhures[i] o quanto o cinema de Ardilei Queirós amálgama a textura, o conteúdo e a marca diacrítica das imagens como documento (inclusive as marcações de captação próprias da imagem documental) com seus desdobramentos ficcionais, ou, mais que isso, que o uso que ele faz disso por meio das esteriotipias de gênero se aproveitar e incorpora usos e marcas da imagem documental ao fluxo ficcional, numa atitude híbrida, em que contam muito o equívoco, o difuso e o superposto. Desde a origem do cinema, porém, essa carta está à mão, e o quanto a ficção circula de Méliès a Lumière e vice-versa é uma marca de constituição do próprio cinema. Somos bem sabidos sobre os riscos que há do mordomo do documentário se tornar o mordomo de filme de terror tanto quanto dos riscos de que o documentário do doméstico se torne autoficção indulgente de grã-fino. A diferença entre uma e outra coisa, só o tempo – que é também matéria de cinema – dará.

O problema estético e crítico de Ardiley é outro, entretanto. Não é saber o lugar do mordomo no álbum de família, é misturar os registros dos fotogramas e disso tirar uma terceira ordem de imagens desse processo. Quantos álbuns de família, entre nós, não são filmes de terror? A isso ele vem se dedicando com esmero.

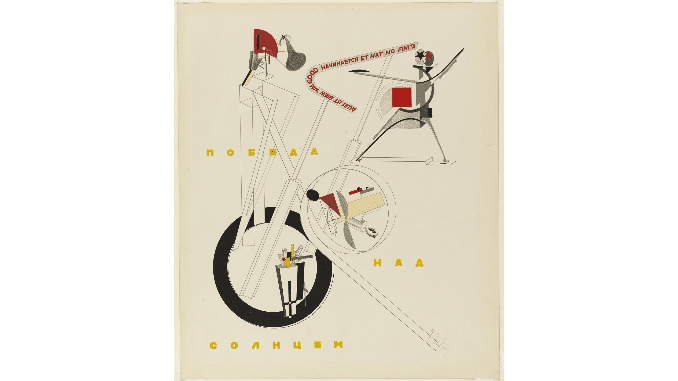

Em Branco sai, preto fica, o uso que Adirley Queirós faz da ficção científica emoldura a marca de “exterioridade alienígena” daquela história, “fora” do tempo: a história daqueles para quem a história contada como tal não importa. Mas o troco está dado, uma das raízes do radicalismo plebeu que Adirley Queirós pratica: também aquelas personagens quase anônimas não se importam em nada com a “história”, por isso a ficção. Se a “história contada” nada saberia dizer (o quê? como? por quê?) dos jovens anônimos fora do plano piloto e das superquadras, em bailes blacks, anos oitenta, ensaiando os passinhos – enquanto o rock nacional, grêmio de escola privada, seguia o script da rebeldia comercial no plano piloto –, é porque a crítica da forma, da história, precisa passar pela forma que mais lhe é exterior, pelo cinema de gênero, a verdade de folhetim, o romance de banca de jornal.

O que cabe em um filme de gênero: o contrário da história. Assim o apelo ao filme de gênero, contra-recurso capaz de emoldurar aquela historieta “miúda” em um formato “grande”, funciona como uma dobra específica e “fantástica” do “nosso” tempo. Se não há história, que se filme a lenda. Aqui, a vantagem comparativa de uma sociedade brutalmente desigual permite que se ensaie preencher a abissal fratura social que a constitui com a deixa do “fantástico”, sintetizados ambos na referência explícita das palavras de ordem que cortam os tempos – a passagem dos que não têm história à imagem da história no cinema de gênero: “Branco sai, preto fica! (Puta para um lado, viado para outro)”. Esse lugar impreciso de passagem da norma – a planta industrial de produção de imagens – e seu outro fantástico e bizarro, o outro lado da fratura social que nos constitui, esse é o lugar em que Adirley planta seu olho mecânico e filma não documento do real, mas o que se ficciona daquele lugar e dá a ver.

Assim, tudo serve para mostrar o estranho familiar que as periferias revelam quando vistas e filmadas sob a nova proximidade desse lugar que que caracteriza o cinema de Queirós, em parte, o fantástico (estando, como também estão, as periferias, na própria periferia das imagens e na periferia da produção das imagens, o que é esteticamente decisivo). Quanto a viagem no tempo (e no espaço – também viagem sideral) está ao alcance de todos nós – os plebeus, não os delicados, naturalmente – tomadas as devidas providência crítico-estéticas e feita a viagem de pelos menos duas horas e meia de ônibus ou trem lotados em direção aos extremos das metrópoles, em direção às cidades satélites, aos territórios lindeiros e fora de qualquer jurisdição espiritual e moral de classes médias, as distâncias infinitas das regiões metropolitanas.

Lá estará Marquin da Tropa, em uma espécie de estação espacial e posto de observação avançado (de onde ensaia ocupar o espaço sonoro disponível) a captar os sinais difusos do passado e mandar sinais decisivos para o futuro, situado, como está, naquele presente de território lunar, o nosso presente, ao nosso lado, porém, dobrado no tempo e no espaço como o outro lugar. A viagem pela sociedade brasileira é a mais fantástica versão de uma viagem ao centro da terra. Não sem razão, esse rearranjo dá em outra forma de enquadrar o presente e o épico: o presente não é mais lugar para a história. Subitamente, o presente será o lugar da profecia. A profecia é efeito de uma versão popular da filosofia da história, um gênero já obsoleto, convenhamos, naquilo que isso tem de trágico e de não emancipatório. Os filmes de Adirley não pedem a emancipação, pedem a revanche, decisiva e definitiva, pedem estado de guerra contra o estado de sítio. Outra figura do radicalismo plebeu. Eis os elementos básicos da nossa nova história do futuro, versão Adirlei Queirós de Antônio Vieira para os plebeus filósofos.

Divago, não sem motivos.

Ora, no percurso que vai de Branco sai, preto fica a Mato seco em chamas há um ajuste muito específico entre captação de imagens e enredo, do ponto de vista do gênero, que caracterizaria o teor e o caráter do cinema de Ardilei Queirós. Para além do uso da matéria documental e seu conteúdo está seu encaixe imperfeito, provisório, quase apressado nas formas do gênero. Nesse arranjo ou rearranjo está a intensificação daquele desajuste como recurso fílmico: é também isso que se filma.

O quanto aquelas imagens excedem ou não preenchem as exigências simples e básicas do gênero (lembremos que os filmes de gênero são deliberadamente simplificações) parece-me ser não apenas o seu assunto principal, o assunto principal que Queirós quer filmar, mas o que mais enfaticamente as mobiliza, dão-lhe movimento; logo, o seu recurso estilístico-estético privilegiado. É o que justamente magnetiza o olhar. Esse é o expediente original que encontrou Ardilei Queirós para contar uma história que só pode ser contada nos interstícios que há de haver entre um enredo de cinema de gênero e a nossa história do presente. É o ele que explora à maestria e à exaustão.

Assim, podemos dizer sem a pretensão exaustiva que o objeto de Adirlei Queirós e Joana Pimenta, nessa nova volta que dão no fuso, é filmar por meio das condições de um cinema de gênero o que escapa ao gênero e aparece como documental, sem o ser exatamente. Esse excedente é o assunto, quase à maneira de um José Mojica Marins, cujo terror encontra novo conteúdo à medida em que se filma. Ora, esse expediente não é novo nem excepcional, mas em cinema vale o que se mostra, as imagens que mostra Adirley e Joana em Mato seco em chamas têm peso e fazem gravitar.

Menos que a ficção pela verdade – a ficção desdobrando-se do documental, a ficção subsidiária de um documento –, parece ser muito mais o caso da verdade de uma ficção, isto é, como a ficção, ali, tomada ao rés do chão, produz com recursos heteróclitos o seu documento. Queirós parece intuir isso bem e muito bem: ele não procura a verdade, procura a lenda, como gosta de falar. Hoje quem prefere a verdade? Ocorre que essa inversão, típica dos profetas, não é assim sem consequência: o ânimo plebeu e popular em Queirós, tema oblíquo e difícil, aliás, não está na ficção à maneira de um conteúdo ou de um objeto visado – não é mero conteúdo de uma forma.

Menos ainda é o conteúdo de uma forma que tomaria a si mesma como alegórica, de modo a mediar os conteúdos que a interessam, a tomá-los sempre indiretamente, na versão mais pretensamente sofisticada do problema, e assim fazerem os conteúdos falarem melhor de si mesmos. A despeito da obsolescência, esse modelo ainda se emula muito entre nós. O plebeu (parece-me, melhor que “o popular”), no registo de Queiróz e Pimenta em Mato seco em chamas está ali, logo ali adiante, diante do olho: é o que ficciona a ficção e dá-nos subsidiariamente o documento de si próprio. Não é o conteúdo de uma forma, é o um uso da forma. O documento vem dá ficção, não o contrário. Daí o tempo lento de sedimentação e maturação das imagens por meio de planos abertos e fixos (prioritariamente). Não é um cinema de montagem, é um cinema de campo, quase de profundidade de campo, apesar de não privilegiar os planos aberto (amplos e amplíssimos), ele opta por saturar as imagens delas mesmas para que elas possam exceder a história.

Há um inusitado ganho crítico no procedimento.

Por contraste crítico ao que o filme mostra, podemos nos deter na malbaratada ideia do “popular” como alegoria. A questão seria a de fixar exatamente por que esse expediente não cabe absolutamente no cinema de Ardilei Queirós, para início de conversa, e na sequência, compreender a sua obsolescência. Nesse consagrado esquema de sucesso, de crítica e público, a forma como alegoria é o dispositivo que operaria o preenchimento (de modo quase mágico, isto é, justificando-se exclusivamente pelos efeitos) do hiato entre o atraso e o moderno (ou atraso e desenvolvimento, na versão mais esperançosa), tirando daí o ganho crítico ao dar uma inesperada autoconsciência ao moderno a partir do atraso que o determinaria.

No cinema de Ardilei Queirós, o que se mostra mais agudamente, ainda não seja esse o seu propósito mais imediato, é o mais bem ajustado expediente crítico para destrinchar essa vitoriosa ideologia do “tropical e do moreno” – natureza e miscigenação – , da qual se tirava o famoso corolário acerca da vantagem espiritual do atraso quando mediado e incorporado como alegoria crítica pelo moderno. Se a idade histórica desse recurso já passou, ao que parece, esse tempo não passou apenas para ele, o expediente crítico enquanto tal, sendo isso o mais agudo: o vanguardismo de classes médias também foi junto de roldão com a rotinalização e comercialização do popular como embalagem bem intencionada, e não é sem razão que o heroísmos das nossas classes médias apareça no filme no exato lugar em que está (de onde, talvez, nunca tenha saído, na história circular do V Império): na mais recalcitrante extrema direita, festiva, quase carnavalesca no plano piloto.

Sim amigos queridos, as classes médias, as nossas pelo menos, são sim aquela famosíssima abominação intelectual, cognitiva e moral. O filme não mostra isso deliberadamente, como objeto ou recurso principal. Ele mostra isso subsidiariamente quando desloca o popular do lugar da alegoria e do lugar de ponto de vista especulativo das classes médias, para um outro lugar, fora do mapa. É o plebeu como forma.

Se o tropicalismo, como todo negócio de sucesso entre nós, é hoje coisa de herdeiros, não é tanto o que importa criticamente. Mais importante é entender o novo lugar do popular em um mundo em que as ilusões de concertação à moda do ciclo populista deram em uma ditadura, muito aplaudida aliás.

Sigamos. No caso de Adirley, o popular ficciona, não é ficionado, data venia. Adirley não é um criador que está no terreno, ele é criador do terreno: 5 do norte, Terratreme.

Daí que o ângulo de filme de gênero que ele e Joana Pimenta experimentam, no melhor sentido do termo, cuja tradição tende a simplificação por boas razões formais, acaba por ter um inesperado viés “realista” (com aspas), justamente porque o agenciamento do material em Mato seco em chamas funciona contra e a favor de sua forma, por saturação e distensão.

Esse esforço contraditório aparece, reforço, na temporalidade distendida do filme.

Acompanhemos o entrecho. No faroeste clássico uma das questões dadas e assumidas que estruturam o enredo passa por dois polos que se enfrentam – mocinho e bandido – sob o fundo de uma busca de riqueza em um regime violentamente extrativista: variações da tal “conquista do oeste”. Mesmo o roubo – da diligência, do banco ou de mulheres – pode ser entendido como variação do eixo extrativista. Ao lado disso, as forças da civilização, sempre presentes e sombreando o enredo com maior ou menor ênfase, cuja pretensão é modernizar o uso violentamente extrativista dos recursos e realizar a milagrosa transmutação das formas, da acumulação primitiva ao capitalismo de empreendimento. A corrida do ouro, slogan e paradigma para toda forma de apropriação de riqueza, normalmente violenta e corriqueiramente muito violenta, a corrida pelas terras do meio-oeste estadunidense, um dos gatilhos chaves para o início da guerra civil americana (1861-1865), mais do propriamente a disputa pelo fim da escravidão nos estados ao sul da União, todos esses elementos estão sempre presentes nos clássicos do gênero do faroeste.

No nosso faroeste (que não “caboclo”, é feito por “caboclos”) há dois eixos de extrativismo: o menos óbvio, pois já naturalizado, mais premente e permanente, de onde parte o próprio filme, o chão da história: são as próprias pessoas, encarceradas em seu lugar social, que, entre nós, é quase destino e danação. Estão à disposição, àquelas pessoas, como recurso permanente a ser tomado: o trabalho de reeducando, no eufemismo do discurso legal, na fábrica de tijolos, o trabalho compulsório na construção dos presídios, a sujeição à gestão exterior do território em que habitam, com toques de recolher e restrição à circulação, sempre vigiados e controlados, tudo isso é o que garante que sejam uma fonte permanente para o estativismo das gentes. Vivem uma vida a base de cigarros baratos e café aguardando o momento da revanche contra esse estativismo que as define, levado a cabo pelo outro.

O núcleo plebeu do filme está todo aí: é revanche ao estrativismo natural das gentes que cadencia nossa sociedade. Daí a imagem ficcional da subversão desse estativismo atávico: irão extrair a energia “pura” dos outros, dos dutos de petróleo, num roubo que também é mediado por uma planta industrial da idade da primeira revolução industrial. Veja-se, portanto: ao lado desse extrativismo óbvio que é o do pobre, dos deserdados, dos plebeus, especialidade oferecia pelas vantagens comparativa desse lugar, o extrativismo da energia fóssil, roubada de uma infraestrutura cuja escala ultrapassa o mero roubo. É o sentido épico das Gasolineiras.

As Gasolineira, uma gangue de mulheres lideradas por Chitara e seu lugar tenente Lea, se organizem para tomar a energia do horizonte imponente do plano piloto que as domina, em um dos poucos planos abertos do filme, a energia que delas são prospectadas, extrativismo contra extrativismo. As longas cadeias de carbono na forma de petróleo e derivados, nos oleodutos que cortam misteriosamente a paisagem desértica, antinatural e empoeirada, daquele periferia do planalto central, mato seco, serão drenadas por Chitara e Lea para fins de uma nova organização da violência, darwinismo social contra darwinismo social.

Para quem não a domina, a razão técnica aparece com obra de feiticeiro, para elas, a razão técnica reduzida ao mínimo daquela proto refinaria, é uma arma de luta. É uma resposta brutal em um cenário em que toda a vida é suspeita. A natureza hostil e feia no filme, seca, carcomida não é sem razão no enredo. Ela é completamente contrária às paisagens exuberantes dos filmes de Ford, por exemplo, toda a terceira crítica kantiana no gênero do Faroeste. Contra essa paisagem natural do cinema, se filma uma paisagem hostil, mas em um novo sentido fílmico, a nossa melhor natureza antinatural, ocre, empoeirada, seca, sufocante.

O momento mais verde do fotograma está no plano piloto, que se soma ao verde-amarelo da nossa extrema direita em exultação. O contraste (que se soma ao contraste dos edifícios monumentos do plano piloto com a autoconstrução precária das periferias e suas vigas mal enjambradas do mesmo concreto armado, a sintaxe construtiva que atravesse nossa fratura social com serena tranquilidade) é bastante forte e evocativo. De um lado, bonito por natureza, de outro, deserto, à nossa moda: arbustos, recicláveis, restos de um verde opaco em meio a uma permanente movimentação de terras, o permanente revólver sem sentido que é a própria paisagem, um amontoado de terra, restos, gentes.

O modo de escapar da violenta e natural prospecção premente da força viva de cada aprisionado e guetizado na terra de ninguém, terra de ninguém, mas lugar social bem definido, naquele oeste distante, é desviar o pendulo da prospecção: é roubar petróleo e derivados dos oleodutos. A manufatura de prospecção, manufatura clandestina constitui elemento de cena importante. Claramente conforme a produtividade média de uma país grotescamente desigual, em que há uma oferta imensa de mão de obra viva a dispensar qualquer pressão objetiva de aumento da produtividade na forma de maquinário, figura, para quem ainda não sabe, o que é o lugar do trabalho produtivo entre nós: pouco ou quase nada da indústria olímpica, limpa e organizada como um centro cirúrgico; nossa produtividade média está muito mais próxima da de um desmanche de interior, tal como o do Marquin da Tropa, que tem aparição alentada no fim do filme, no momento em que as Gasolineiras revidam e submetem violentamente as forças da ordem que as ameaçam. São em canteiros de obra análogos à manufatura da Gasolineiras que os nossos monumentos modernos foram e são feitos, a propósito.

Está armado o enredo. Os protagonistas são os bandidos – não é novo, temos Butch Cassidy e Sandance Kid (1969, George Roy Hill) com simpáticos bandidos protagonistas – e, mais que isso são, mulheres. Há inúmeros filmes de gênero com gangues de mulheres, e filmes que cruzam gêneros tendo como protagonistas uma gangue de mulheres, mulheres vampiras, mulheres sádicas, etc. Não é exatamente novo também. Uma releitura em registro pop desse gênero de filmes, toda uma tradição de filmes B famosos nos anos setenta, é Death Proof, por exemplo (Quentin Tarantino, 2007). Em Mato seco em chamas há, porém, uma diferença bastante específica no modo como Adirley Queirós e Joana Pimenta reenquadram esses elementos no filme que fazem, tratando especificamente do que podemos chamar precariamente de questão de gênero.

Comecemos pelo óbvio, apesar de não pretendermos ir muito mais além. O filme é protagonizado por mulheres, que, além do mais, formam uma gangue. Há, entretanto, uma a priori material a considerar, em função das imagens que o filme usa para retratar as protagonistas e suas histórias. As periferias são superpovoadas por mulheres e seus filhos. Chitara e Lea, protagonistas das Gasolineiras, são mães. A maternidade, desse modo, e a maternidade nas periferias faz-se bastante presente no filme, e é um importante, senão o mais importante marcador de gênero. Esse marcador aparece de várias formas: Lea é filha e tem filhos, há um diálogo tipicamente materno entre ela e sua filha, e ela e sua mãe, dando conta dos dois registros.

Os homens, os motoboys, são coadjuvantes por excelência, e no filme devem se ajustar as novas regras de comércio e organização das Gasolineiras. Poderíamos dizer que há uma inversão de papeis, mas não é exatamente isso. Não sei se seria o caso de pensar em feminino e em masculino no filme, quase à maneira essencialista, como se o filme com a presença massiva de mulheres fosse mais ou menos “feminino”. No modo como é filmado a questão de gênero não é informada previamente, ela tem uma “informação” prévia às imagens que a constrói, ela vem com as imagens. Logo, há que se considerar os marcadores dessa presença em imagem: a extensa presença de mulheres, o lugar dessa presença, seu protagonismo: são as mulheres que efetivamente arcam com a maior parte do trabalho, em qualquer lugar em que há trabalho de baixa ou baixíssima produtividade.

Logo, a reserva de mão de obra tem um recorte claramente de gênero. A subversão que opera o filme, se há, é mostrar isso, que é elemento real, como elemento ficcional: a história contada é a delas. Vejamos a maternidade, como contraprova. Pode parecer, mas não é tema secundário no filme, e fico tentado a dizer: também é um filme sobre mães, aquelas mães. A maternidade marca a condição decisiva de gênero para as mulheres: serão sempre elas a arcar com a responsabilidade total e última da prole. A maternidade, do ponto de vista social, é compulsória. Feitas as contas, há algo como um apriori material de gênero, digamos assim, que o filme reconhece e do qual se aproveita como material próprio.

Daí uma constatação ligeira que se pode fazer: o melhor material fílmico, o melhor material para se filmar de “fora” alguma história é a condição da mulher e a própria mulher, até algum tempo o mais invisível dos elementos. Logo, o elemento visível mais marcante nesse filme de mulheres protagonistas são elas mesmas que se dão a ver. Há, além disso, algo que passa pela homoafetividade feminina presente e, de certo modo, estereotipada no filme. Estereotipada, porém, de um modo completamente diverso, e mesmo, surpreendente. Logo, há uma importante tensão de composição. A estereotipia aqui significa que há um certo olhar “de fora” que constrói aquelas relações, as relações homoafetivas femininas, mas esse olhar de que se parte é o da própria mulher, não o olhar masculino típico.

O efeito, porém, vai muito além disso desse ponto de partida. A se considerar, com um pouco mais vagar, nada é obvio nas construções que o filme se permite fazer, apesar das simplificações de que ele parte. A presença massiva das mulheres soma-se ao fato de que as mulheres vivem, trabalham, se organizam, amam e desejam outras mulheres, do modo quase imediato, sem maiores pudores. O modo que isso é filmado quase que neutraliza qualquer olhar não autóctone, que pergunte o porque e o como daquilo. De modo que me parece muito difícil tirar dali qualquer consideração problemas e temas de gênero, como se diz, sem aceitar certo rigor descritivo que aquelas imagens se dão.

Na digressão final, por ocasião da prisão de Lea, e incorporada ao fluxo ficcional, Chitara menciona a vontade de Lea agradar os filhos, o afã de fazer qualquer coisa pelos filhos, como motivo para a última recaída, reforçando a maternidade como marcador chave para compreensão de gênero e das sociabilidades de gênero no filme. Esse elemento me leva a pensar o quanto o filme alcança, como imagem, a vida daquelas mulheres: há uma antropologia espontânea daquelas mulheres e suas imagens, não das mulheres em geral, mas sim das mulheres atravessadas pelo Partido do Povo Preso, outra face da sua organização e luta de vida ou morte. A política formal aparece, nesses termos, como continuação de um tipo de embate e luta que a antecede e para qual ela não oferece pacificação ou mudança de meios.

O plano das Gasolineiras é reorganizar o mercado local de entregas, fidelizando os motoboys por meio da gasolina barata que produzem a partir do poço clandestino que tocam. Logo, controlar uma ponta do mercado de consumo de energia para daí expandir o negócio, expandir o negócio controlando o território por meio do combustível. As condições estão dadas pela prospecção permanente na planta clandestina. O controle territorial antecede uma tentativa de dominação, em sentido amplo. São ferozes, mulheres, com passagens pelo sistema prisional, e têm a educação e a disposição necessária ao crime.

Estão ao lado do plano piloto, no oeste selvagem, e desafiam as forças da ordem queimando e depenando o que tiver que ser queimado e depenado. A sequência final resume o estado de ânimo que o filme constrói: sob o som de um rap do DF Faroeste, ocupam o território, com Lea, fazendo a cara de mau que dela se espera, em um final que devolve o épico ao plebeu: vamos tomar tudo, vamos ocupar tudo, replicando a solução cinematográfica que já constava em Branco sai, preto fica. Emvez de uma arma de destruição de massa, ocupação do território, o controle da energia por meio de sua apropriação, tomada do espaço. Adirley Queirós agora redobra a aposta.

Ninguém pretende que uma revolta dos plebeus vá dar em um cúmulo de civilização. Ao se filmar isso, o triunfo da Gasolineiras vem, porém, não sei que urgência, com todas as suas consequências: a que se seguir as Gasolineiras, a que se tomar as ruas daquela gleba, ferozmente. Nada aqui é divino e maravilhoso. Mato seco em chamas é a última notícia desse estado de coisas e de ânimo, na forma da melhor ficção de nosso faroeste – esse lugar distante, que pode estar em qualquer esquina próxima – São Paulo, 2023, crianças, mulheres, homens dormindo e vivendo na rua, uma multidão, de restos em restos, vivendo de lixo e a ele condenados, sob a ameaça permanente de toda forma de abusos, como em Alemanha, ano zero (Roberto Rosselini, 1948), um filme sobre uma criança: estamos em guerra? fomos vencidos? deveríamos declarar guerra, alguma guerra? Chitara e Lea sugerem algumas respostas.

Mato seco em chamas não se detém na ficção por razões que lhe dá a própria ficção, avança por sobre seu avesso, numa dialética que ainda caberia explicitar: “Não é esta uma sólida definição do realismo em arte: obrigar o espírito a tomar partido sem trapacear com os seres e as coisas?”[ii]

Quem não viu, viverá. [iii]

*Alexandre de Oliveira Torres Carrasco é professor de filosofia na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

Referência

Mato seco em chamas

Brasil, Portugal, (2022), 153 minutos.

Direção: Adirley Queirós & Joana Pimenta.

Roteiro: Adirley Queirós & Joana Pimenta.

Elenco: Joana Darc Furtado, Léa Alves da Silva, Andreia Vieira, Débora Alencar, Gleide Firmino.

Notas

[i] Veja-se PACE, João, “Mato seco em chamas, o homem e a estrada”, in A terra é redonda, 2023, disponível em https://aterraeredonda.com.br/mato-seco-em-chamas-2/; CARRASCO, Alexandre, “Branco sai, preto fica”, in Revista Fevereiro, n. 8, 2015, disponível em http://revistafevereiro.com/pag.php?r=08&t=13

[ii] BAZIN, André, “Alemanha ano zero”. In: O que é o cinema?, p. 243, Ubu, São Paulo, 2018.

[iii] Agradeço a leitura e comentário de Hernandez Vivian Eichenberge.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA