Por MARCOS SILVA*

Comentário sobre o livro de Ruy Castro

Tudo é belo nesse livro: capa, imagens internas, texto entre reportagem e crônica, a própria cidade. Escrito numa época em que o ainda bonito Rio de Janeiro tanto sofre com milicianos, governantes corruptos, empresários omissos e outros descalabros nada modernos, o volume fala de um sonho bom, festivo, esplendor, espetáculo da riqueza.

Parece uma versão brasileira dos Roaring Twenties ou de A moveable feast – a segunda expressão é título do livro póstumo de Ernest Hemingway sobre Paris na mesma época (HEMINGWAY, Ernest. Paris é uma festa. Civilização Brasileira).

Jornalista, Castro não é nem se diz historiador. A Grande Guerra (1914/1918) lhe parece decisão de governantes ou Estados nacionais como sujeitos; a Gripe Espanhola é experiência que atinge igualmente todos os grupos humanos (hoje seria “no mesmo barco”), sem nuances de tratamento ou perspectivas de sobrevivência entre eles.

Não há classes sociais no livro; a primeira menção à impossibilidade de fazer algo devido à falta de dinheiro surge na p 98; no caso, Eugenia Brandão, depois Eugênia Álvaro Moreyra, não ter frequentado escolas por ser órfã de pai desde os 10 anos; a maioria das crianças brasileiras com pais vivos experimentava essa impossibilidade.

Embora Ruy diga que a guerra foi o desfecho da Belle Époque, tal expressão finda por sintetizar tal profusão de beleza. E, a prenunciar uma polarização entre Rio de Janeiro e São Paulo, o livro Há uma gota de sangue em cada poesia, de Mário Sobral (pseudônimo de Mário de Andrade), não consta como manifestação brasileira antibélica.

Paira uma forte dose de “coluna social” (gênero jornalístico valorizado naquele Rio de Janeiro, dedicada a festejar ricos e famosos) na obra, que descreve cotidiano e vida privada desse universo – o referido espetáculo dos que tinham tempo e dinheiro para aquelas sedas, aqueles drinks, aqueles hotéis, aqueles lazeres. Mesmo no século XXI, expressiva parcela da população carioca não dispõe de água encanada nem rede de esgoto, mas isso desaparece nas vagas alusões do volume a pobres genéricos.

Castro apresenta seu Rio de Janeiro através de personagens estratégicos, com ênfase em ricas anfitriãs controladoras de cenários culturais, quatrocentões de sobrenomes sonoros e negros e mulatos bem-sucedidos nas altas esferas sociais, sutil negação de racismo e outros preconceitos; João da Cruz e Sousa, que publicou Missais e Broquéis em 1893, não foi convidado para integrar a Academia Brasileira de Letras, criada em 1897; mas a integração do negro brasileiro à Imprensa é reafirmada por Ruy na p 338. Mais alguma má vontade diante dos socialmente fracassados, situação vista como problema pessoal de cada um; cabe indagar se tais pessoas eram apenas fracassadas.

João do Rio e Lima Barreto, situados em escalas opostas nessas avaliações, tiveram seus textos pouco interpretados, apenas referidos. [1] José Oiticica (1882/1957), descrito por Castro, era anarquista, ateu, defendia “divórcio (…), amor livre (…) uniões sem casamento (…), sequestro dos bens da Igreja católica (…), reforma agrária, o calote da dívida interna (…)”. O jornalista conclui que “seu outro lado – seu exato avesso – o salvava (…) brilhante professor de filologia e linguística no Pedro II. Pregava obediência aos escritores clássicos e aos cânones da língua (…). Casado com todas as formalidades civis (…)” (CASTRO, p. 95/96).

Entendo que, ao invés de o professor salvar o anarquista, cada “lado” existia por causa do “outro” do mesmo. E por que considerar aquela militância uma “perdição”? A resposta provável está na identificação de Ruy com valores e instituições combatidos pelo anarquista – família, Igreja Católica, Estado, propriedade –, o que é seu direito como militante conservador.

Castro interpreta Anarquismo e Socialismo (mais Comunismo, depois) no Brasil como frutos de difusão europeia através da imigração; separa “a maioria desses imigrantes (que) se dedicaria a ganhar pacatamente a vida” dos anarquistas, autores de atentados. Perde de vista nuances entre diferentes correntes do Anarquismo, alheias a tais práticas, e estima o conjunto daqueles homens e mulheres em “duzentos militantes no país”. Registra depois as greves de 1917 e 1919 em Rio de Janeiro e São Paulo, falando em 50 mil trabalhadores paralisados na última data, resultado espantoso para a ação de apenas duzentos militantes…

Jovens talentos, quase todos com formação universitária, períodos de estudos na Europa e prestígio em ascensão (Ronald de Carvalho, Dante Milano, Manuel Bandeira, Alberto Di Cavalcanti etc.), mereceram outra acolhida no livro: “Nenhum deles tinha problemas de subsistência”, trunfo e qualidade (CASTRO, p. 123).

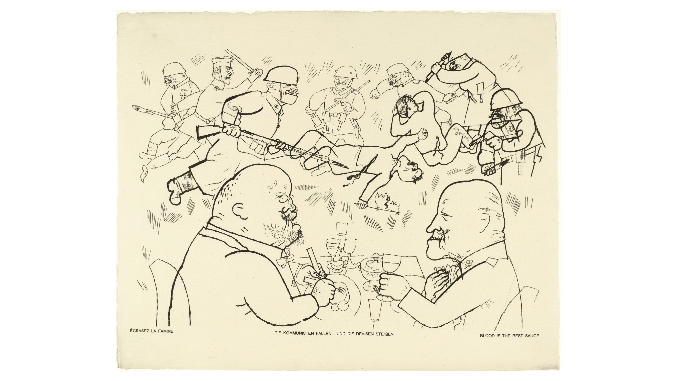

Di Cavalcanti merece especial atenção como articulador da Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo: incentivou Anita Malfatti a expor seus quadros expressionistas, apresentou Oswald de Andrade a Malfatti, sugeriu aquela atividade a Paulo Prado (que arrebanhou os patrocinadores paulistas), garantiu a presença carioca no evento, com nomes tão importantes quanto Heitor Villa-Lobos, Manuel Bandeira e Ronald de Carvalho, dentre outros.

A forte presença de Di Cavalcanti na Semana de Arte Moderna é tradicionalmente reconhecida. A ênfase de Castro significa ressaltar a primazia do Rio de Janeiro na modernidade brasileira. De quebra, posturas conservadoras de Mario de Andrade são realçadas, com ênfase em moralismo católico, sem menção a homoerotismo.

Valeria a pena pensar num processo que ultrapassasse a dualidade Rio de Janeiro/São Paulo e abarcasse o país: Pará (Ismael Nery – referido em fotografias e texto, já na época em que morava no Rio de Janeiro), Rio Grande do Norte (Luís da Câmara Cascudo), Pernambuco (Vicente do Rego Monteiro, mencionado em texto, com ênfase em Paris), Minas Gerais (Carlos Drummond de Andrade, citado em texto), Rio Grande do Sul (Augusto Meyer) e outros. Câmara Cascudo garantiu o contato entre Mario de Andrade e vanguardistas argentinos, com quem se correspondia. Tais estados não eram satélites de São Paulo e Rio de Janeiro, a Modernidade podia nascer de todos.

As informações sobre mulheres escritoras e pioneiras feministas ficam restritas ao universo das elites, sem menção ao Anarcofeminismo como universo das demandas específicas de trabalhadoras por direitos. Quando fala que “As mulheres do Rio (…) estavam saindo para trabalhar”, o autor evoca “escritórios, lojas e serviço público” (p. 275), desconhece as fábricas e a lavoura das mais pobres desde antes.

Em sentido similar, os comentários sobre o campo teatral ignoram encenações em espaços alternativos às salas formais, parte da militância anarquista, socialista e comunista. Uma das feministas de elite, Deolinda Daltro, foi satirizada por Lima Barreto no romance Numa e a ninfa através da personagem Florinda Seixas, que liderava manifestações públicas de indígenas embriagados – Castro não registrou isso, embora indique o livro (p. 348). Ao mencionar Chico Guanabara, torcedor do Fluminense, “mestiço, profissão capoeira – valentão de aluguel (…) quase meliante” (p. 297/298), o personagem Lucrécio Barba de Bode, do mesmo romance, com alguns desses traços e falta de futuro, também poderia ser lembrado.

O escritor apresenta farta Literatura erótica produzida na época e conclui que “o sexo, mesmo clandestino, não era pecado”, embora destaque uma revista do gênero com o nome A maçã, alusão a culpa bíblica: o pecado excitava. E a adjetivação sobre essas obras (“quase todos magníficos”, p. 228) mantém o leitor carente de argumentos. O problema se repete na afirmação sobre “Je ne regrette rien”, de Louis Guglielmi e Edith Piaff, ser plágio de “Amar a uma só mulher”, de Sinhô (p. 379), que seria mais compreensível se acompanhada por partituras e identificação de notas e compassos.

O livro se encerra com a chamada Revolução de 1930, sem mencionar a quebra da Bolsa de New York em 1929 e a grande crise econômica mundial que se sucedeu a ela. Uma afirmação final sintetiza a concepção de Rio de Janeiro como centro do país: “O Rio fizera sua parte – tocara o Brasil para a frente.” (p. 426). Sendo uma cidade que recebia brasileiros de todos os estados e estrangeiros de muitos países, quem tocou o Rio para a frente?

Foi uma modernidade sob Lei de Repressão ao Anarquismo (governo Epitácio Pessoa), Estado de Sítio (governos Pessoa e Arthur Bernardes) e Lei Celerada (governo Washington Luís), mas isso quase não aparece ou figura nas páginas de Castro.

O Rio de Ruy é fascinação e fait divers.. [2] Tempo belo? Para a maioria, talvez fosse temporal mesmo…

*Marcos Silva é professor do Departamento de História da FFLCH/USP.

Referência

Ruy castro. Metrópole à beira-mar – O Rio moderno dos anos 20. São Paulo, Companhia das Letras, 2019.

Notas

[1] Não houve tempo para Ruy incorporar, por exemplo, SANTOS, Poliana. O povo e o paraíso dos abastados – Rio de Janeiro, 1900/1920 – Crônicas e outros escritos de Lima Barreto e João do Rio. Tese de doutorado. FFLCH-USP.

[2] Cf. BARTHES, Roland. “Estrutura dos fait-divers”, in: Ensaios críticos. Tradução de Antonio Massano e Isabel Pascoal. Lisboa: Edições 70, 2009.