Por JANETHE FONTES*

Como o diminutivo infantiliza, erotiza e apaga a potência feminina

Há algum tempo venho refletindo sobre um fenômeno que, apesar de não ser recente, tem se intensificado: mulheres adultas passaram a se chamar – a chamar outras mulheres – de “meninas”.

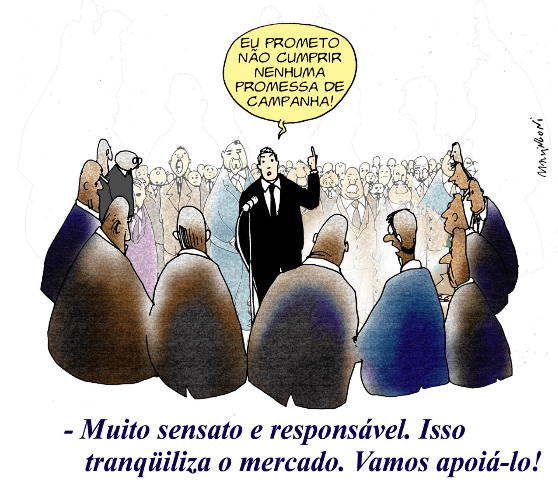

Eu sei que, à primeira vista, parece um termo afável e qualquer problematização sobre ele pode soar exagerada. Porém, é necessário observar que, por trás dessa suavidade, esconde-se uma armadilha linguística e simbólica que reforça desigualdades de gênero, nega a maturidade feminina e sustenta estruturas patriarcais.

Não se trata apenas de uma escolha de vocabulário, mas de um mecanismo cultural que distribui lugares sociais e afeta profundamente a forma como mulheres são percebidas e tratadas.

Como observa Angela Davis, o poder opera também no plano simbólico; e, quando a linguagem legitima hierarquias, ela própria se torna dispositivo de dominação. É exatamente por isso que precisamos analisar expressões que parecem inocentes – como “menina” – antes de deixá-las atuar sobre nossos corpos e histórias.

Eu sei também que muitos poderão classificar essa preocupação como “mi-mi-mi” ou considerá-la tola – inclusive algumas mulheres (ou muitas). No entanto, insisto em trazer essas reflexões por acreditar que o uso constante desse diminutivo infantiliza as mulheres, associando-as a características historicamente usadas para mantê-las em posição de subalternidade: fragilidade, dependência e docilidade.

O curioso é que, conforme uma menina vai crescendo, a sociedade passa a cobrar dela uma postura de “mocinha”. Por isso, o termo se torna uma verdadeira armadilha: ao embaralhar os limites entre infância e vida adulta – chamando meninas de 8, 10 ou 12 anos de mocinhas e mulheres adultas de 30, 40 ou 50 anos de meninas – apaga-se uma diferença crucial entre mulheres e meninas reais.

Isso não apenas enfraquece a noção de maturidade feminina, como também abre espaço para uma erotização precoce que normaliza práticas violentas – algo gravíssimo em um país como o Brasil, com índices extremamente altos de violência sexual contra mulheres e meninas. Assim, é fundamental estarmos vigilantes.

Os dados recentes são alarmantes: Segundo a Câmara dos Deputados, a partir de um estudo da OMS (2019), o Brasil chegou a figurar entre os países com as maiores taxas de feminicídio – dado que, segundo especialistas, pode variar conforme metodologia, subnotificação e atualização dos dados.

Em 2024, o país registrou o maior número histórico de casos de estupro, totalizando 87.545 ocorrências – o que equivale, em média, a uma vítima a cada seis minutos – com 76,8% dos casos classificados como estupro de vulnerável, categoria que engloba, entre outros, crimes contra menores de 14 anos, conforme o 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2025), em dados divulgados pelo jornal Poder360.

Esses indicadores reforçam a urgência de políticas públicas efetivas e de transformações culturais profundas para enfrentar a violência de gênero. A linguagem que infantiliza mulheres adultas e erotiza meninas reais não é mero detalhe: ela participa, ainda que simbolicamente, da engrenagem cultural que sustenta essa violência.

Como alerta a pensadora Betty Friedan, a dependência infantil passiva e a imaturidade são confundidas com “feminilidade”. Essa confusão mantém as mulheres presas a um ideal de juventude eterna, negando-lhes o direito de envelhecer, amadurecer e adquirir autoridade sem serem vistas como menos valiosas. Afinal, se o envelhecer é difícil para todos os corpos e experiências humanas, para as mulheres é ainda mais cruel.

Infantilizar é dominar

Quando uma mulher adulta é chamada de “menina”, ela é automaticamente associada à fragilidade, dependência e obediência – qualidades socialmente esperadas das crianças.

Essa nomenclatura raramente é aplicada a homens adultos, que dificilmente serão chamados de “meninos” fora de um contexto brincalhão. Mas, mesmo quando isso ocorre, o termo é usado apenas para diluir a cobrança ou até mesmo amenizar a conduta do homem adulto – isentando-o, muitas vezes, das consequências de suas ações. Contudo, jamais reduz o valor ou a autoridade que lhe são socialmente atribuídos.

Para a filósofa Simone de Beauvoir, “não se nasce mulher, torna-se mulher” – um processo complexo de vivências, conquistas e resistências que é ignorado quando reduzimos essa experiência ao termo “menina”.

O uso do termo “menina” infantiliza a mulher adulta, assim como o termo “mocinha” é frequentemente utilizado para erotizar disfarçadamente a criança ou a adolescente. Enquanto chamar mulheres adultas de “meninas” as infantiliza, chamar meninas reais de “mocinhas” as erotiza – dois movimentos complementares que distorcem a fronteira entre infância e vida adulta.

Ao fundir mulheres adultas com adolescentes, o discurso machista dissolve os limites entre infância e sexualidade – um terreno bastante perigoso, pois abre espaço para a normalização da pedofilia e da exploração sexual de meninas reais.

No Brasil, com altos índices de violência sexual contra crianças e adolescentes, sobretudo negras e pobres, essa banalização é especialmente grave. Por isso, a discussão não pode ser subestimada: a linguagem atua tanto no corpo simbólico quanto no corpo material das mulheres e meninas.

A cobrança da juventude eterna

O controle sobre os corpos femininos não se limita à infantilização; ele também se manifesta na exigência constante de juventude.

Outro aspecto simbólico do uso de “meninas” para designar mulheres adultas é o ideal de juventude eterna. A sociedade faz com que mulheres que envelhecem percam valor, como se beleza e desejo fossem exclusivamente da juventude.

Para Marcia Tiburi, o corpo feminino é politicamente controlado por meio de padrões estéticos e morais. O termo “menina” reforça a ideia de fragilidade e beleza como única existência feminina, negando maturidade, força e sabedoria. Reivindicar o direito de ser chamada de mulher é ato político e libertador. É afirmar autonomia, história, dores e lutas. É dizer não aos moldes que nos querem enquadrar.

Chamar mulheres adultas de “meninas” não é um gesto inocente: é reforço simbólico. “Que nada nos defina. Que nada nos sujeite. Que a liberdade seja a nossa própria substância” (Simone de Beauvoir).

Ser mulher significa assumir responsabilidade, potência e voz ativa, rompendo com modelos patriarcais que querem nos manter infantilizadas e silenciadas. Essa não é uma crítica moral, mas política: não se trata de certo ou errado, e sim de compreender como determinadas palavras sustentam estruturas de poder.

Em tempos de retrocessos, em que se tenta rebaixar o papel da mulher à submissão e superficialidade, devemos estar atentas às palavras. Afinal, a linguagem molda a realidade e carrega estruturas de poder.

“Eu não serei livre enquanto alguma mulher não o for, mesmo que suas correntes sejam diferentes das minhas” (Audre Lorde).

Por isso tudo, torna-se tão importante reafirmar: não somos meninas! Somos mulheres que carregam história, força, maturidade – e nenhuma de nós cabe em diminutivos. Lembre(m)-se: corroborar com discursos machistas nos torna cúmplices.

PS:Enquanto refletia e esboçava este texto, inúmeros casos de violência doméstica vieram à tona nas mídias brasileiras, e o presidente da República iniciou uma campanha nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. No entanto, na escola, o discurso permanece atravessado por uma lógica antiga: diante de qualquer comportamento considerado “inadequado” dos(as) estudantes, a culpa recai sempre – e exclusivamente – sobre as mães. Não se fala em “pais”.

Nunca ouvi – nem mesmo entre professores e professoras que se identificam como progressistas, de esquerda – qualquer questionamento sobre o papel dos pais (e aqui me refiro aos homens) na educação de seus filhos e filhas. Ah, como é bom ser homem no Brasil!

Esse padrão revela o quanto ainda precisamos debater seriamente as desigualdades de gênero no país, pois até aqueles e aquelas que deveriam reconhecer essa estrutura acabam reproduzindo – muitas vezes sem perceber – o machismo que responsabiliza unicamente as mulheres pela dinâmica familiar.

E, quando essa cobrança recai sobre uma mulher, o peso simbólico é ainda mais brutal. Esse discurso, repetido diariamente, reforça desigualdades e evidencia o quanto ainda estamos distantes de uma verdadeira consciência de gênero – inclusive em espaços que se pretendem críticos.

*Janethe Fontes é professora de história e sociologia e escritora. Autora, entre outros livros, de Sentimento fatal (Dracaena).

Referências

BRASIL. Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015. Institui o crime de feminicídio no Código Penal. Diário Oficial da União, Brasília, 9 mar. 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Brasil tem a quinta maior taxa de feminicídio do mundo, segundo a OMS. Câmara Debate, TV Câmara, 14 mar. 2019. Disponível em: https://www.camara.leg.br/tv/553531-brasil-tem-a-quinta-maior-taxa-de-feminicidio-no-mundo

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Anuário Brasileiro de Segurança Pública – 19ª ed., 2025. São Paulo: FBSP, 2025. Poder360. Brasil bate recorde de estupros em 2024: uma vítima a cada 6 minutos. Poder360, 24 jul. 2025. Disponível em: https://www.poder360.com.br/poder-seguranca-publica/brasil-bate-recorde-de-estupros-em-2024-uma-vitima-a-cada-6-minutos/