Por ROGÉRIO SKYLAB*

Reflexões sobre Derrida, Rei Hamlet, Chris Hani e Marielle Franco

A obsessão

Em “Injunções de Marx”, primeiro capítulo do emblemático livro de Jacques Derrida, Espectros de Marx, publicado pela primeira vez no Brasil em 1994 pela Relume-Dumará (um ano após a publicação original na França), há uma passagem ao final do capítulo que é bem sintomática do assunto que queremos tratar e que diz respeito aos atos performativos.

É quando o médico legista declara a morte: “A forma constativa tende a tranqüilizar. A constatação é eficaz. Quer e deve ser com efeito. Trata-se, com efeito, de um performativo que procura certificar, mas, primeiramente certificando a si mesmo ao certificar-se, pois nada é menos certo do que isto, cuja morte desejaríamos, esteja de fato morto” (Derrida, 1994, pág. 71).

É sobre o ameaçante retorno do passado no porvir, que as duas palestras de Derrida, em 22 e 23 de abril de 1993, na Universidade da Califórnia (Riverside), vão tratar, num simpósio cujo título é “Whither marxism?”. Não há como perder de vista esse contexto de 1993: crise financeira mundial e neoliberalismo; o controverso governo socialista de François Mitterrand. Atrás de uma certeza – a morte do marxismo e o irreversível passado a que estaria condenado –, haveria, segundo Derrida, um fervilhamento de dúvidas. Como conjurar a ameaça do retorno? É como o ato performativo do médico-legista declarando a morte, sobretudo, para se tranquilizar. É como dizer: “o que se mantinha vivo, não vive mais e, portanto, não continua sendo eficaz na morte; podem ficar tranquilos”.

Era uma bienal do livro, por volta do ano de 1998. Talvez fosse aquele livro uma sobra de edição, mas não deixei de me surpreender. Afinal, Derrida não era um marxista clássico. É como se Deleuze tivesse escrito um livro sobre Marx (parece que esse era de fato o seu último projeto). Estávamos no governo de FHC. Comprei o livro, tentei ler algumas páginas e deixei de lado. Mas o morto sempre volta. Ali estava Hamlet assombrado com o retorno fantasmático do pai; ali estava o Timão de Atenas sob o signo do perjúrio. Ao trazer duas peças de Shakespeare, citadas várias vezes por Marx, Derrida acaba por sublinhar dois sentidos equívocos da palavra “conjuração”: conspiração e exorcismo.

No tocante à conspiração, jura-se para interromper o tempo e deixá-lo fora dos eixos, como nos é descrito no início de Hamlet. Já no exorcismo, é o caso do médico legista, contata-se a morte para matar (exatamente como ocorria em meados de 90: contatava-se a morte do marxismo para matá-lo); ou jura-se para não cumprir – uma espécie de traição que em Timão de Atenas associa-se à natureza.

As várias imagens de Marx, assim como esses dois sentidos equívocos de “conjuração”, nos dão conta, entre outras coisas, das injunções em Marx e do quanto havia de disjunção entre elas, sendo mesmo intraduzíveis umas nas outras. Derrida lembra que o marxista Marx compartilhava com os representantes do poder a respeito da fronteira entre realidade e espectro. Por outro lado, o marxismo engendrado transpunha essa fronteira pela revolução – tal quadro traduz bem a ideia de obsessão:

Marx era obcecado pela transposição da fronteira entre real e espectro, transposição essa que ele tentava rejeitar a todo custo. Seguindo a mesma linha de raciocínio, a hegemonia da velha Europa (ou a hegemonia contemporânea do neoliberalismo) organizaria sempre a repressão ao fantasma e, paradoxalmente, a confirmação de uma obsessão (daí porque o neoliberalismo não consegue desembaraçar-se de todos os fantasmas de Marx). Os diferentes sentidos de conjuração atestam algo em comum, ainda que sejam sentidos equívocos e mesmo intraduzíveis um no outro.

A lógica do dom

Cabe pensarmos “o tempo fora dos eixos”, que estará associado ao surgimento do fantasma em Hamlet: “o espectro de meu pai – armado! Cheiro de jogo vil. Ações vis surgirão inda que o chão as cubra para humana visão” (Shakespeare, 2015, pág. 66). Há uma relação entre o fantasma e o porvir, como se aquele o anunciasse. O surgimento do fantasma, no caso, do rei Hamlet, é uma espécie de articulação entre o passado (o que está ausente) e o futuro. Dessa forma, o presente é prescrito e disposto nas duas direções da ausência. Essa disjunção, que Heidegger vai mostrar em sua tradução de Anaximandro, expõe a não-contemporaneidade do tempo presente a ele mesmo. Disjunção que abre a dissimetria infinita da relação com o outro.

É importante essa perspectiva da disjunção porque instaura o trágico, ao contrário da dimensão pessimista e niilista diante da injustiça do presente, segundo a qual, caberia ao direito reparar a injustiça e restituir o débito, em conformidade à lógica da vingança e do direito. O que Derrida põe em evidência é uma outra lógica, a do dom sem restituição, sem cálculo e sem contabilidade: só a disjunção poderia fazer justiça ou render justiça ao outro como outro; deixar ao outro esse acordo consigo que lhe é próprio e lhe dá presença; dar o que ele próprio não tem; conceder ou adicionar em suplemento, fora do comércio, sem troca.

E aqui, toda a importância da desconstrução, enquanto pensamento do dom e da justiça. Desconstrução do presente ou de qualquer síntese ou sistema em favor da heterogeneidade de sua condição. É nesse sentido que a justiça é um favor concedido sob o signo da presença, antes da síntese ou de um sistema num horizonte totalizador.

A questão da herança

Quando Derrida traz o texto de Maurice Blanchot, As três falas de Marx, ele acaba por sublinhar algo que o próprio Blanchot não destaca: o imperativo político. O texto de Blanchot é explícito: “a palavra ‘comunista’ é frequentemente reinventada em nome de um pensamento da singularidade e da relação, que não se esgota no político” (Blanchot, 2014, pág. 2, nota 4). Seriam formas múltiplas da palavra escrita, que não saberiam ser retraduzidas uma na outra, produzindo um efeito irredutível de distorção que levaria a uma reorganização incessante por parte de seu leitor. Nesse aspecto, ao contrário da ciência, que está sempre na dependência da ideologia, a exigência ou a injunção da escrita toma a seu cargo todas as formas e forças da dissolução, da transformação, que é o próprio jogo insensato da escrita. Mas em Derrida existe a questão da herança, da escolha: qual a imagem de Marx a ser escolhida?

O ato performativo

São várias as injunções, as exigências, as imagens de Marx. E nem sempre, aquela a ser herdada, terá que ser exatamente como a original. O “exemplo” de Marx nos dá conta que o marxismo engendrado pouco tem a ver com o marxista Marx. Aliás, existe todo um campo do trabalho, da transformação do fantasma, que nos leva à Valéry em A crise do espírito: “este crânio aqui foi de Kant, que gerou Hegel, que gerou Marx…” (Valéry, 1957, t.1, p.993, apud Derrida, 1994, pag. 19). O “exemplo” faz parte da categoria do dom: dar o que não tem. Mas ao lado de todas essas forças da transformação, que Blanchot assinala pensando nas injunções da escrita, haverá por parte de Derrida, em sua análise de Marx, o privilégio concedido ao gesto político: é a resposta às exigências. Em outras palavras, é a questão da herança.

E nesse aspecto, o ato performativo assume grande importância: o juramento, a declaração. Uma espécie de violência que interrompe o tempo, o deixando fora dos eixos, e que estará, em Hamlet, associada ao aparecimento do fantasma do Rei. Mas pra Derrida, essa performatividade, ligada ao instante, resposta sem espera à exigência da justiça, será associada em Marx à revolução permanente. É um aqui e agora sob o signo do porvir. Toda a crítica que Derrida empreende à Universidade, pelo menos em sua palestra no ano de 1993, diz respeito ao processo de despolitização que se tentaria aplicar à obra marxista: seguindo o velho conceito de leitura, tratar a obra calmamente, objetivamente, sem tomar partido e respeitando as normas da exegese hermenêutica, filológica e filosófica – pondo por terra o imperativo político, a iminência, a urgência de uma resposta às exigências de uma justiça impaciente e incondicional.

O que cabe mencionar é que nesse aqui e agora, instaurado pelo ato performativo, há uma abertura do não-saber, gerado justamente pela heterogeneidade: o fantasma, enquanto passado, repetição do mesmo; e o fantasma enquanto porvir, iminência, o outro – repetição do diferente. O que me parece a linha principal da argumentação de Derrida é o privilégio concedido ao porvir: essa abertura do presente, instaurado pelo não-saber (afinal, não sabemos se a morte da filosofia, proclamada desde o século XIX, é um desejo de ressurreição ou desejo do outro), tão somente o porvir afirmado. Daí a importância da iminência e da categoria do possível a ela associada.

Santa aliança e nova ordem mundial

Quando Derrida aborda o Manifesto Comunista de 1848, e compara aquela época a 1993, quando pronuncia a conferência que dá ensejo ao livro, entende que, no fundo, o espectro é o porvir em ambas as situações. Relembremos as primeiras palavras do Manifesto: “Anda um espectro pela Europa – o espectro do comunismo. Todos os poderes da Velha Europa se aliaram para uma santa caçada a esse espectro: o papa, o tsar, Metternich e Guizot, radicais franceses e polícias”. Em 1848, portanto, todo o esforço empreendido pela Velha Europa, numa espécie de conjuração entre nobreza e clero, é no sentido de que o referido espectro não se encarne no porvir, sob o risco da própria existência da Europa.

Em 1993, o retorno do espectro do passado deve ser impedido, deve ser conjurado, tal como um médico legista atesta a morte (desta vez, através de uma aliança sob a tutela dos EUA, a nova ordem mundial é a nova conjuração). Em ambas as situações, o espectro comunista é o porvir: uma ameaça por vir (em 1848, pela primeira vez; em 1993, como retorno do passado). Diante dessas ameaças, investe-se numa ordem tranquilizadora dos presentes (presente-passado; presente-presente; presente-futuro) e na oposição entre a realidade atual, entendida como presente do presente (presença efetiva) e ausência-não presença-inefetividade-inatualidade-virtualidade-simulacro.

O retorno do diferente

Quando Derrida comenta o sentido da pergunta que dá nome ao simpósio, “Whither marxism?”, em 1993, que pode ser entendido tanto “para onde vai o marxismo?” quanto “o marxismo está perecendo?”, ele chamará à referida pergunta de tedioso anacronismo. Isso porque já da década de 1950, contra o comunismo real da União Soviética, a sua geração já insurgia. O fato é que na década de 1950 havia um tom apocalíptico na questão, produto de uma desconstrução que vai fazer parte do grande cânon do apocalipse moderno: fim do homem; fim da história; fim da filosofia.

À tradição desses temas escatológicos se somaria o terror totalitário em todos os países do leste europeu, os desastres socioeconômicos da burocracia soviética, o stalinismo passado e neo-stalinismo então em curso (dos processos de Moscou à repressão da Hungria). O fim da filosofia, de Maurice Blanchot, publicado em 1959, dá bem a ideia que subsiste no tema escatológico: “Eis aí o crepúsculo que acompanha daí em diante (desde o século XIX) cada pensador, estranho momento fúnebre que o espírito filosófico celebra numa exaltação, de mais, muitas vezes alegre, conduzindo seu lento funeral, durante o qual ele conta realmente, de um modo ou de outro, obter sua ressurreição”. (Blanchot, 1959, pp. 292-3, apud Derrida, 1994, p. 56).

Segundo Derrida, não se sabe se a espera prepara a vinda do por-vir ou se ela ressalta a repetição do mesmo, não-saber que tem a ver com uma abertura que preserva a heterogeneidade, única oportunidade de um porvir afirmado ou, antes, reafirmado – essa abertura seria o próprio porvir. A mesma pergunta, porém, em 1993, sob os influxos do fim da história de Fukuyama, dá a impressão de uma geração atrasada para o último trem do fim, porém, sem se mostrar esbaforida, muito pelo contrário: infla o peito na consciência tranquila do capitalismo, do liberalismo e das virtudes da democracia parlamentar (formas passadas de um dispositivo eleitoral e de um aparelho parlamentar).

Derrida chamará a isso de anacronismo midiático e consciência tranquila: o fim do marxismo o colocaria sob o signo da não presença, da inefetividade, em oposição à realidade atual e a uma ordem tranquilizadora dos presentes. Sob essa perspectiva da consciência tranquila, haveria um termo final, telos de toda história, impossibilitando o outro, a herança e o porvir. O capitalismo seria a homogeneidade, a coerência sistemática absoluta. Contra a ideologia cientificista que unifica ou purifica o texto de Marx e produz uma fronteira separando o real e o fantasma, O capital, segundo Blanchot, investiria em um outro modo de pensar teórico, que botaria por terra a ideia clássica de ciência.

Esse novo modo é justamente a dimensão testamentária: o “exemplo” de Marx é primeiramente para os outros e para além de si mesmo (quem dá o exemplo é desigual ao exemplo que dá). Em outras palavras, as injunções de Marx são intraduzíveis umas nas outras, o que abre todo um campo para o além, se possível, da última extremidade – o porvir propriamente dito. A diferença estabelecida entre a década de 1950 e a de 1990, dá conta, conforme Derrida, de um processo de fechamento. E para tanto não se medirá esforços para conjurar o retorno, a surpresa, a intempestividade do último acontecimento para além do telos.

Direito e justiça

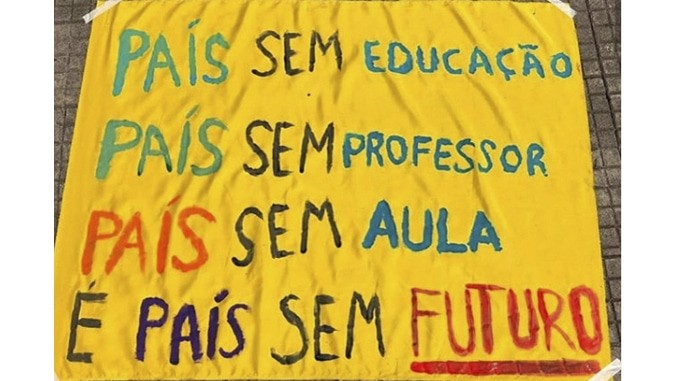

“Aprender a viver”, enquanto aptidão irreversível e assimétrica, portanto, violenta, tem uma variação fincada na punição e no castigo (“que isto lhe sirva de lição”; “dar uma boa lição a alguém”), expressando a natureza sádica do ensino na sociedade latino-cristã e pervertendo, dessa forma, o ideal socrático. Haveria, no entanto, uma outra variante: a heterodidática entre vida e morte, que faz o aprendizado da vida só acontecer entre a vida e a morte. Em outras palavras, aprenderia-se a viver com os fantasmas (um viver mais justo, conforme a política da memória, da herança e das gerações).

Nesse aspecto, Derrida vai diferenciar o direito da justiça, conforme Force of law, the mystical foundation of authority (Derrida, 1992): o direito como redutível à lei, e a justiça como algo furtivo e intempestivo, não pertencendo mais ao tempo e suas modalidades, tais como presente-passado, agora, presente-futuro, nem ao presente vivo em geral. Um ser vivo estaria para além de sua vida presente ou de seu estar-presente efetivo ou de sua efetividade empírica-ontológica. Sua relação é com a sobre-vida que desajunta e desajusta a identidade a si do presente vivo. Daí a responsabilidade para com os mortos e para com os ainda não nascidos – uma responsabilidade para além de todo presente vivo (no caso do Brasil, movimentos como “Tortura Nunca Mais” e as políticas de redução de emissão de CO2, estariam, nesse caso, conjugadas).

A lei da obsessão

A obsessão e sua lógica, a obsidiologia propriamente dita, é o que vai marcar, segundo Derrida, a história do ocidente: a caça ao fantasma, origem da pergunta “para onde vai o marxismo?”. Não é à toa que a estória de Hamlet começa na espera do reaparecimento do fantasma, que já havia aparecido duas vezes para Bernardo e Marcelo. O começo está na espera do acontecimento, é a iminência de uma reaparição. Assim como o Manifesto Comunista começa com: “Anda um espectro pela Europa – o espectro do comunismo”. À essa lenda do espectro se contrapõe o próprio Manifesto, cuja análise da Revolução Industrial expõe suas reivindicações: a conquista da diminuição da jornada diária de trabalho – de 12 para 10 horas; e o voto universal (apenas para os homens). Mas fazendo parte da estrutura profunda da Europa, estaria o espectro, cuja principal característica estaria justamente expressa pelo verbo “andar” ou rondar: habitar sem residir, sem confinar-se no espaço; freqüentar; obsidiar; sitiar; assediar. Ao contrário de uma ontologia (pensamentos do ser), to be or not to be, regida pela oposição e ancorada na substância, na existência, na essência e na permanência (a presença em si).

A lógica da obsessão está amparada pelas exigências (injunções), o que abre todo um campo para os possíveis. Na verdade, o espectro é o elemento estrangeiro que habita sem residir a Europa e produz o seu lado de dentro (sem o espectro não há dentro). É impossível tê-lo em mãos. Derrida chama atenção para alguns aspectos do espectro do Rei Hamlet: ele nos vê (o efeito da viseira aberta) sem que possamos vê-lo (o efeito do elmo não é suspenso quando a viseira está erguida); ficamos entregue à sua voz que ordena, a partir de onde herdamos a lei; corpo próprio sem carne, mas sempre de alguém como algum outro, origem do valor de troca (o dinheiro, por exemplo, é sempre o espectro de alguma coisa, uma idealização transfigurante, uma espécie de espectropoética a produzir a metamorfose das mercadorias – daí porque o espectro não se confunde com o ícone, nem com a imagem e nem com o simulacro, o espectro é sempre um outro); o espectro é uma formal carnal e fenomenal do espírito, o próprio devir-corpo (quando de sua aparição, o espírito desaparece); o espectro está ligado ao acontecimento e, portanto, à repetição – uma espécie de encenação para o fim da história, a cada vez totalmente outro.

Esses são alguns elementos que dão à espectrologia um caráter paradoxal, mais afim com a lógica da obsessão. É como as traduções para “The time is out of joint”: a obra habita as numerosas versões sem aí confinar-se; a maneira de um fantasma, obsidia (assedia) as numerosas traduções que se dispersam numa arrebatante diversidade; aos pedidos disparatados do espectro, as palavras da tradução se desorganizam – “the time” ora é a temporalidade do tempo, ora é a história (os dias de hoje), ora é a atualidade (o mundo hoje). A relação com o espectro obedece, portanto, a essa lei da obsessão, que tem mais a ver com o talvez que com o ser, mais ligado às injunções que à presença.

A tragédia do príncipe

A tragédia em Hamlet se situa na questão do trágico e do quanto esse aspecto se afasta de uma explicação estética ou psicológica. Em outras palavras, o príncipe pragueja contra o destino que o leva a efetuar a vingança e o castigo. A sua tragédia reside na anterioridade pré-originária e espectral do crime de um outro, cabendo a ele a missão de nascer para endireitar. Toda a sua demora, toda a sua hesitação em vingar, toda a sua deliberação, toda a sua não naturalidade e a não automaticidade do cálculo, toda a sua neurose enfim, advém de uma lógica diferente da vingança. É uma espécie de suspiro, segundo Derrida, por uma justiça que um dia não pertencesse mais à história e fosse subtraída à fatalidade da vingança. É contra a perversão intolerável na ordem de seu destino, que o príncipe se volta.

Remetendo à Heidegger, a respeito de Anaximandro, a fatalidade circular, dentro da perspectiva do direito e do dever, não permite que se compreenda a neurose, que tanto se queria explicar. Ao invés de reparar a injustiça do presente (traço estético-psicanalítico), Anaximandro, via Heidegger, rearticularia a disjunção do tempo presente, compreendido como um estado transitório: a passagem do tempo presente vem do porvir, para ir na direção do passado. Anaximandro diz a disjunção, o tempo fora dos eixos, a injustiça do presente, como condição para a justiça, para o dom sem restituição, sem cálculo e sem contabilidade. Não através da reparação, mas da rearticulação da disjunção (rearticulação sem síntese).

O disfarce neoliberal

E novamente estamos aqui falando de herança e, mais ainda, da escolha que está presente no ato de herdar. Mas a revolta de Hamlet veio a ser sufocada; o seu suspiro por uma outra justiça, interrompido. Ao final, prevalece o recalque, como em Édipo. Sem esquecer, no entanto, Valéry e sua importante observação que deixa implícito todo um trabalho espectrológico: “este crânio aqui foi de Kant, que gerou Hegel, que gerou Marx…” (Valéry, 1957, t.1, p.993, apud Derrida, 1994, pag. 19). Mais tarde, curiosamente, em seu livro A política do espírito, Valéry repete a frase e omite o nome de Marx. “Whither marxism?” Essa obsessão está presente desde Hamlet e nem a hegemonia neoliberal é capaz de disfarçá-la. Em seu discurso de vitória aparece sempre a sombra espectral do marxismo e a desconhecida forma que poderá vir a tomar no futuro.

Chris Hani e Marielle

Espectros de Marx é dedicado à memória de Chris Hani, herói da resistência contra o apartheid na África do Sul. Assassinado em 10 de abril 1993, no mesmo ano da publicação do livro na França, Hani, ao mesmo tempo que lançou bombas contra diversas delegacias de polícia nos tempos duros do apartheid, era também conhecido como um intelectual carismático que promovia em livrarias apaixonantes discussões sobre o futuro da África, que falava latim e adorava Hamlet.

Chefe do Estado Maior do Umkhontowe Sizwe (MK), braço armado do Congresso Nacional Africano (CNA) de Mandela, Hani organizava a luta armada pela libertação a partir de Zâmbia. De guerrilheiro à secretário-geral do Partido Comunista da África do Sul (SACP) em 1991, acabou se tornando o príncipe da paz no início de 1993, adotando uma atitude conciliatória. Justamente nesse período que viria a ocorrer o seu assassinato, com o intuito claro de sabotar o processo de democratização em curso. Por ordem do deputado Clive Derby-Lewis, do partido conservador, um imigrante polonês da extrema direita, Janus Walusz, desfecharia vários tiros em Hani, desencadeando a violência na África do Sul. O fato é que o efeito do atentado, surpreendentemente, e contra todas as expectativas da minoria branca que lutava contra a democracia, deu impulso aos moderados de ambos os lados, permitindo uma transição pacífica do país com a vitória de Nelson Mandela um ano depois do atentado.

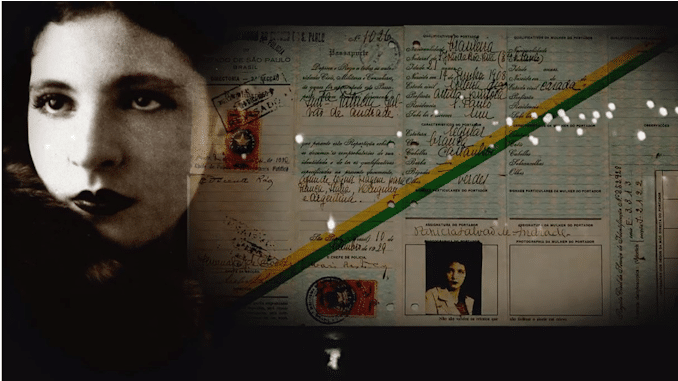

Neste momento, 2022, ou seja, quase 29 anos depois do assassinato de Chris Hani, o Brasil se encontra estarrecido diante de um crime ocorrido em 14 de março de 2018 e até agora não esclarecido. Uma vereadora, negra, tal como Chris Hani, viria a ser executada barbaramente, com todos os indícios de motivação política. Momentos antes do atentado, Marielle participava de uma reunião denominada “Jovens Negras Movendo as Estruturas”.

Diferentemente do que ocorreu na África do Sul, com a rápida elucidação do caso e a prisão dos responsáveis, o Brasil sofre o vexame internacional diante de um crime que não para de se reverberar justamente pelo seu não esclarecimento. Apesar de todos os movimentos em solidariedade a Marielle, não houve violência nas ruas, como houve na África do Sul, ainda que no Brasil uma forte polarização política oferecesse todas as condições para tais conflitos.

Quem matou Marielle? Ao final do fatídico ano de 2018, a vitória eleitoral das forças conservadoras explicava a não explosão da violência e o pouco interesse do aparelho judiciário no esclarecimento do crime. Estamos ainda sob esse estado de forças e comunistas são visualizados em meio a uma obsessão que chega às raias do delírio: “comunistas estão infiltrados nas instituições”.

Vejo pelas redes sociais um documentário sobre Marielle (As duas tragédias de Marielle Franco). Não há nenhuma menção aos seus gostos literários. Nada consta que ela gostasse de Hamlet, mas sua mãe mostra várias fotos suas, ainda criança, sempre diante de livros – era uma exigência de Marielle. Nesse mesmo documentário, Marielle olha diretamente para câmera e fala: “eu sou porque nós somos; eu sou defensora dos direitos humanos porque nós somos vida”. Essa frase que soa como um enigma, promove um deslocamento do si mesmo para o outro.

Volto a Derrida: “ ‘Um exemplo’ porta sempre além de si mesmo; ele abre, deste modo, uma dimensão testamentária. O ‘exemplo’ é primeiramente para os outros e para além de si. Às vezes, talvez sempre, quem dá o ‘exemplo’ é desigual ao ‘exemplo’ que dá (ele é um exemplo imperfeito do ‘exemplo’ que ele dá). Que ele dê, dando então o que ele não tem e mesmo o que não é” (Derrida, 1994, pág. 54). A vida de um ser vivo está para além da sua identidade a si, daí sua relação com o múltiplo. O crânio… que gerou Chris Hani, que gerou Marielle, …

*Rogério Skylab é ensaísta, cantor e compositor.

Referências

BLANCHOT, Maurice. A Três Falas de Marx. Círculos Marxistas – Sessão 1; Bloco de Esquerda – Porto. Disponível em: https://circulosmarxistas.files.wordpress.com/2014/10/01-as-trecc82s-palavras-de-marx_mb.pdf

DERRIDA, Jacques. Espectros de Marx: o estado da dívida, o trabalho do luto e a nova Internacional; tradução de Anamaria Skinner. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994

DERRIDA, Jacques. Force of Law, ‘The mystical foundation of authority’. In: Desconstruction and the Possibility of Justice, TR. M. Quaintance, Ed. D. Cornell, M. Rosenfeld, D.G. Carlson; Routledge, Nova York, Londres, 1992.

SHAKESPEARE, William. A Tragédia de Hamlet, príncipe da Dinamarca; tradução, introdução e notas de Lawrence Flores Pereira; São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2015.

Valéry, Paul. La Crise de l’esprit; Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, 1957.

Documentário As Duas Tragédias de Marielle Franco, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=hEyl3KR-m3s