Por Vladimir Puzone*

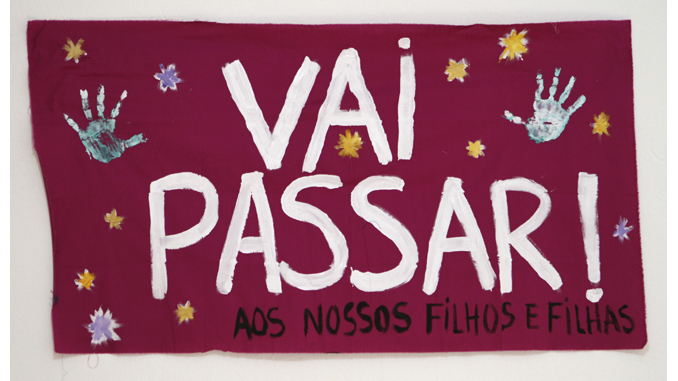

A eleição de Jair Bolsonaro em 2018 foi um evento marcante na história brasileira, especialmente para as esquerdas e as diferentes perspectivas de transformação social. Se até poucos meses antes de outubro de 2018 a vitória do candidato neofascista aparecia como uma aberração, as indicações de que ele venceria o segundo turno levou muita gente a defender a qualquer custo a candidatura de Fernando Haddad, inclusive o autor desse artigo. Pessoas com pouca ou nenhuma experiência em organizações políticas e movimentos sociais correram desesperadamente às ruas para tentar convencer possíveis eleitores a não votar em Bolsonaro.

O desespero diante da perspectiva da ascensão de um indivíduo que nunca escondeu suas afinidades e paixões com a ditadura civil-militar e tudo o que ela representa, incluindo tortura e assassinatos, se acentuava cada vez mais conforme o neofascista prometia matar os “petralhas” e comunistas. Se, por um lado, o pânico diante da lembrança do horror passado e diante de um futuro sombrio serviu para que alguma forma de mobilização fosse tentada, ele também indica algumas questões a serem pensadas, a começar pelo significado do desespero.

As notas que publicarei em partes e aos poucos em A terra é redonda não pretendem, é claro, esgotar as explicações acerca da vitória de Bolsonaro e de seus significados. Antes, minha intenção, ao contribuir para esse debate, é salientar a complexidade do assunto e retomar alguns elementos com os quais venho trabalhando nos últimos anos.

Embora a comoção com as últimas eleições presidenciais manifeste seu caráter imprevisto, creio ser mais apropriado pensar que o que está acontecendo no Brasil é resultado de um prolongado andamento de transformações de nossa sociedade e das maneiras como seus conflitos inerentes ganharam expressão. Longe de constituir uma espécie de raio em céu azul, talvez seja mais interessante procurar descrever e analisar os atuais acontecimentos mediante uma perspectiva de longo prazo.

Nesse sentido, a escalada da extrema-direita brasileira não ocorreu apenas como resultado dos protestos ocorridos a partir de junho de 2013. É certo que essa data constitui para muitos um ponto de virada na histórica política e social do país. Não discordo da importância das manifestações contra a redução no preço das passagens do transporte público ou pela revogação de seu aumento, assim como da apropriação de tais protestos por parte da assim chamada classe média e grupos reacionários. Com a ajuda dos meios de comunicação corporativos e o incentivo de partidos políticos tradicionais, assim como do financiamento de empresários nacionais e estrangeiros, os protestos adquiriram uma repercussão enorme, contribuindo para a deposição de Dilma Rousseff, além, é claro, para a vitória de Bolsonaro.

Mas a ênfase exagerada na importância dos eventos a partir de 2013 obscurece a compreensão do desenrolar histórico que vem de muito antes. Mais precisamente, aceitar que as jornadas de junho e os eventos subsequentes constituem uma simples reviravolta é ponto de partida para teses e teorias muito comuns em meios autointitulados progressistas. Até aquela data, a economia ia de vento em popa, a miséria se reduzia de forma absoluta e as instituições políticas funcionavam satisfatoriamente.

Desde então, muitos pensam que há uma tentativa de tomada imperialista do país e que existiu um plano de parte das “elites” para acabar com o que havia de mais pujante na sociedade brasileira e tomar as riquezas nacionais, incluindo a Petrobrás e as construtoras e as empreiteiras. Não nego que há ligações entre diferentes frações da burguesia brasileira com as classes dominantes e com grandes corporações do exterior, muito menos o obscurantismo de nossas burguesias. Contudo, seria necessário discutir com mais cautela o próprio termo “imperialismo” e a noções em torno dele.

Afinal, como já disse um crítico, as esquerdas no Brasil historicamente têm mais traços de anti-imperialismo do que de anticapitalismo – e vale a pena lembrar que a noção de imperialismo ganha destaque por estar estreitamente relacionada a uma discussão sobre acumulação de capital, e não somente pela referência a uma luta entre nações.

Nas notas a serem publicadas na sequência, pretendo trabalhar alguns aspectos para me posicionar contra esse tipo de explicação. Ainda que de forma breve, tentarei mostrar alguns elementos que conformam tendência presentes na sociedade brasileira desde algumas décadas atrás e que ajudam, de meu ponto de vista, a compreender por que nos encontramos nesta situação. As indicações sumárias feitas a seguir fazem um resumo dos argumentos a serem detalhados. O caráter provisório dos textos curtos indica que se trata de não apenas de matéria controversa, alvo de possíveis questionamentos, mas das próprias dúvidas que os temas carregam consigo.

Um dos pilares centrais das análises que irão aparecer se refere ao desenvolvimento do capitalismo brasileiro desde o final da ditadura-civil militar e à maneira como distintas classes e grupos sociais se movimentaram e se reconfiguraram perante as mudanças nos processos de acumulação. Isso significa que tanto a fisionomia das diferentes frações da burguesia brasileira quanto as das classes trabalhadoras deverão ser foco da análise.

Minha suposição, a ser confirmada ou refutada, é que a crise política, que se arrasta desde o “mensalão” de 2005 e que se agravou desde a reeleição de Dilma, redundando na posse de Temer e, posteriormente, de Bolsonaro, aponta para uma disputa interna feroz entre as frações burguesas. Talvez isso tenha ficado mais visível depois da prisão de empresários como Marcelo Odebrehct e Eike Batista. No entanto, essas disputas apontam para o traço comum de nossas classes dominantes: em sua busca incessante por mais-valia, ela utiliza todas as formas possíveis e imagináveis de violência. Para essa caracterização, usarei a expressão racket.

Por outro lado, não se pode entender a reconfiguração do capitalismo brasileiro e a maneira como seus conflitos intrínsecos se deram olhando apenas para os setores dominantes. Ao contrário, será preciso compreender como as diferentes camadas de trabalhadores no Brasil também mudaram suas feições nas últimas décadas.

Em especial, sua configuração está diretamente relacionada à reorganização neoliberal imposta a partir da década de 1990, mas que adquiriu nos últimos anos uma importância particular. Mudanças na legislação e nas relações trabalhistas, assim como o aprofundamento da “precarização” nos processos de trabalho, simbolizadas em parte pela famigerada “uberização”, tiveram e têm impactos decisivos sobre a nova configuração dos explorados e dominados. Não se trata apenas da maneira como eles produzem e reproduzem suas vidas. As mudanças nos processos de trabalho e na reprodução da força de trabalho impactam diretamente as perspectivas organizativas e transformadoras.

É a partir dessas considerações que irei esboçar alguns comentários a respeito do partido político mais importante na história recente do país e vinculado aos trabalhadores. Uma análise crítica do Partido dos Trabalhadores, de suas origens, transformações e dilemas, permite entrever aspectos importantes da própria reconfiguração do capitalismo no país, a exemplo da famosa citação de Gramsci acerca de um partido, assim como a respeito das perspectivas e limites das transformações possíveis para explorados e dominados. Nesse sentido, destacarei alguns aspectos daquelas transformações como, por exemplo, a centralidade que o Estado passa a assumir para o partido ao longo de sua existência, o lugar da propaganda partidária, as perspectivas de mudança social e a figura de Lula, como sua liderança máxima.

A discussão sobre esses tópicos não é inédita. Ao contrário, ela tem colocado em movimento muito da energia de intelectuais, lutadores e movimentos sociais desde a própria fundação do PT – mas cuja inflexão mais notória é a eleição de Lula em 2002. Mas cabe sublinhar um elemento que considero decisivo tanto para a compreensão das transformações do partido como para a reconfiguração do capitalismo: a relação entre sua trajetória e as diferentes feições assumidas pelas classes trabalhadoras nas últimas décadas. Minha hipótese é a seguinte: o PT foi um vetor central para a conformação das perspectivas emancipatórias dos explorados e dominados no Brasil. Ao mesmo tempo, essa conformação está ligada às limitações nas perspectivas de transformação social e na aceitação da sociabilidade burguesa como horizonte do possível.

É evidente que o PT é apenas uma parte das esquerdas no Brasil, que conta não apenas com outros partidos políticos, mais ou menos à esquerda, mas também como sindicatos, movimentos sociais e grupos de organização mais horizontal. Mas seus problemas podem ser vistos como representativos dos dilemas mais gerais ligados à autonomia dos dominados no Brasil. Se esses impasses não podem ser imputados somente a uma agremiação, eles têm de ser buscadas em dificuldades históricas das esquerdas brasileiras, que remontam ao período pré-1964. Entre elas destaco “estatismo” e o “personalismo”.

De maneira semelhante, seria possível fazer algo relacionado às direitas no Brasil. Como ainda não posso avançar de maneira segura em relação ao assunto, me limitarei a apontar a alguns traços comuns tanto à esquerda quanto à direita. A explicação dessas feições volta ao núcleo de minha argumentação. Se existe um conjunto de relações sociais que caracteriza nossa sociedade burguesa, elas atravessam diferentes conjuntos de indivíduos. Mesmo que haja importantes inflexões caso uma pessoa seja de esquerda ou de direita, seja ela uma trabalhadora, um burguês ou um administrador, o fato é que a sociabilidade capitalista se impõe de maneira coercitiva sobre todos nós.

A partir deste prisma, creio ser possível vislumbrar uma explicação de porquê indivíduos explorados e dominados escolheram uma figura repulsiva em 2018. Isso permitirá também compreender a associação que faço entre o adjetivo “neofascista”, Bolsonaro e seus seguidores. Ou ainda, porque é necessário discutir o neofascismo e a pertinência do termo, ainda que o fascismo histórico tenha sido derrotado (militarmente).

É difícil prever o que irá acontecer nos próximos meses e anos. Mas, se for pertinente pensar que a vitória eleitoral dos neofascistas não foi um processo abrupto, então o que nos leva a acreditar que as mesmas tendências que nos trouxeram a atual quadra se dissiparão como num passe de mágica? A simples derrocada de do atual governo, cujos índices de popularidade aparentemente declinam mês a mês, não corresponde necessariamente a uma reversão do avanço da extrema-direita no Brasil, muito menos a volta de algo que lembre uma prosperidade nunca efetivamente alcançada.

*Vladimir Puzone é Doutor em sociologia pela Universidade de São Paulo e bolsista PNPD/CAPES pelo Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília