Por SANDRA BITENCOURT*

Inovação até no método: a proposta do presidente americano para moldar um novo futuro tecnológico

O lugar da ciência e da tecnologia na dinâmica capitalista acaba de ser reposicionado pela maior democracia do mundo. Em uma carta endereçada ao MIT e à Harvard, nesta semana, o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pede que sejam recomendados novos caminhos para o desenvolvimento científico do país.

Biden começa falando sobre a importância que um documento parecido com esse teve logo após a segunda guerra mundial, traçando os caminhos do desenvolvimento científico americano nos últimos 75 anos, e de como é importante renovar esse pacto, pelas mudanças sociais e pelas próprias mudanças da tecnologia.

Um dos exemplos mais notórios do avanço científico norte-americano no pós-guerra, sobretudo pela excelência e o rigor do conhecimento que produz, é a Nasa (National Aeronautics and Space Administration), agência pública vinculada ao governo federal dos Estados Unidos,criada em julho de 1958 para desenvolver tecnologias e conhecimentos científicos relacionados ao espaço através de programas sistemáticos de exploração. Se na concepção a agência criada pelo então presidente Dwight D. Eisenhower se tratou de uma resposta direta dos EUA ao sucesso do programa espacial soviético, na corrida espacial e tecnológica da Guerra Fria, com o tempo a Nasa se consolidou como um dos principais centros de pesquisa do mundo e ainda virou a maior referência para assuntos sobre o espaço. Em 2019, a NASA recebeu o maior orçamento do governo da última década, ampliando os planos da agência quanto ao retorno à Lua em 2028, com a construção de uma estação espacial e estabelecendo uma presença constante por lá.

Na Terra, as ambições da maior potência do planeta também são altas, tendo a ciência como instrumento. Na correspondência enviada ao MIT, Biden aponta cinco perguntas para direcionar o documento e traçar um novo rumo científico. Resumidamente,questiona sobre o que é possível aprender com a pandemia e como melhorar a saúde pública, pergunta sobre a mudança climática e pede análises de como se manter líder e assegurar a liderança na corrida tecnológica, levando em conta a China. Biden ainda desafia respostas para como garantir que os frutos da ciência sejam distribuídos entre todos americanos e como assegurar a continuidade do desenvolvimento científico nos EUA.

Nas concepções socioeconômicas ao longo da história, esse esforço de dar centralidade ao desenvolvimento científico tem precedentes importantes. [i]Uma leitura atenta de SMITH (1776) localizará um papel de destaque para a mudança técnica. MARX (1968) analisa o capitalismo como um sistema em que o progresso tecnológico é endogenamente gerado. Na elaboração de Marx , já no Manifesto de 1848, há a atribuição de um papel central da mudança técnica na dinâmica capitalista, percebida como um sistema onde o processo de mudança técnica é permanente: “A burguesia só pode existir com a condição de revolucionar incessantemente os instrumentos de produção, por conseguinte, as relações de produção e, com isso, todas as relações sociais” (MARX; ENGELS, 1990).

As melhorias técnicas são elementos constitutivos da concorrência intercapitalista, que busca melhores condições técnicas para viabilizar a obtenção de lucros extraordinários, assegurando produtividade, crescimento e ganho de mercados, superando e desalojando concorrentes. A geração de assimetrias na estrutura industrial capitalista, portanto, é facilmente derivada desse raciocínio.

Mais tarde, os chamados institucionalistas, liderados por Veblen (1965) trazem o papel decisivo da inovação. Para esse autor, a sociedade capitalista tem sempre uma contraposição básica composta de um lado pelos elementos de agressividade, dominação, conflito, negócio, aquisição, lucro, dinheiro, absenteísmo, propriedade privada, ócio e consumo conspícuos, acumulação pecuniária, exploração social, e sexual, e de outro lado, em um sentido mais coletivo, articulam-se a curiosidade desinteressada, a criatividade, a construção, a produção, a propriedade coletiva, a cooperação, o homem comum, o engenheiro, o técnico, o trabalhador.

Schumpeter (1985) coloca a inovação tecnológica no centro da dinâmica do capitalismo. A herança schumpeteriana foi a identificação da ênfase nas chamadas “inovações radicais”, associadas a descontinuidades no processo econômico: as inovações associadas à emergência de novos ciclos longos (máquina a vapor, ferrovias, motor a combustão, eletricidade). Na crítica feita por [ii]Freeman (1994), Schumpeter subestima o esforço criativo necessário para a imitação e para os processos de difusão de tecnologia.

A conexão entre uma teoria do capital com essa elaboração neo-schumpeteriana sobre ciência e tecnologia parece estar na agenda de pesquisa dos especialistas da área, buscando permitir um salto qualitativo na compreensão da dinâmica capitalista contemporânea. Mas para além dessas abordagens, cumpre verificar as apostas concretas em um cenário de exaustão e crise ambiental, sanitária e social, com todo peso simbólico que determinadas inflexões podem gerar.

Vários são os elementos e indicadores para medir/compreender os investimentos e a eficácia de um país em ciência, tecnologia e inovação, como propõe o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Alguns deles são capital humano e conhecimento, aprendizagem de ciências e matemática no ensino médio, diplomas universitários e pós-graduação em ciência e engenharia, número de pesquisadores, investimento e financiamento em P&D, conexão entre Inovação, produtividade e desempenho econômico, exportação de tecnologias avançadas. Ou seja, são vários fatores e um princípio de complexidade para articular tudo isso e gerar novas formas de acumulação, desenvolvimento e concorrência. E nesse ponto, os países asiáticos como China e Coreia seguem avançando de modo firme e sistemático.

Para se ter uma ideia, em 2018 o Federal Reserve Bank de St. Louis mostrou que o investimento chinês em pesquisa e desenvolvimento aumentou de 0,56% do PIB em 1996 para 2,06% em 2015. Em 2017, o governo chinês aumentou em 12,3% os valores despendidos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), chegando a US$ 254 bilhões, e alcançando a posição de segundo país que mais investe em P&D no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, embora a diferença de valores aplicados pelas duas maiores economias mundiais continue diminuindo. A China já aplica, em valores ajustados, o equivalente a 88% do investido pelos Estados Unidos, com a vantagem de ter um incontestável apoio social e governamental para transformar o gigante asiático em uma potência científica. A meta do governo chinês foi de alcançar, em 2020, 2,5% do PIB nos investimentos em P&D.

O embate atual mais rumoroso nesse campo entre as duas potências é a tecnologia de ponta 5G (quinta geração), capaz de alcançar velocidade até 20 vezes superior à da atual 4G na transmissão de dados em redes sem fio. Essa possibilidade tecnológica é capaz de aumentar de modo exponencial o desempenho dos mais diversos produtos de consumo e aparatos de comunicação.

Essa disputa é apenas uma das faces da discussão sobre o apoio à ciência e à tecnologia em um mundo de vertiginosas mudanças. Quais deveriam ser os mecanismos e os percentuais de apoio? Questões dessa natureza, como propõe Biden, devem ajudar a dar forma ao futuro do planeta, desde que tenham em perspectiva a clara distinção entre bem público e o bem privado. Ou seja, o quanto e como as atividades para o bem público devem ser apoiadas por fundos públicos, enquanto as privadas, devem ter o aporte mercadológico do setor privado.

Segundo a National Science Foundation, com dados de 2015, nos Estados Unidos 71,9% dos recursos para P&D vêm da indústria, 13,1% das universidades, 11% do governo federal e 4% de organizações sem fins lucrativos. É importante, contudo, fazer uma distinção. Embora a maior parte dos investimentos norte-americanos em P&D seja proveniente do setor privado, são as universidades, com recursos públicos, conjuntamente com laboratórios federais que empreendem Pesquisa Básica,tipo de investigação que não produz resultado e/ou aplicação imediata, mas com o maior potencial inovador a longo prazo.

Em qualquer abordagem que possamos escolher, o contraste com o cenário brasileiro é notável tanto do ponto de vista do financiamento e investimento, como do ambiente institucional necessário ao processo de inovação, que nos EUA tem coordenação e intervenção pública.

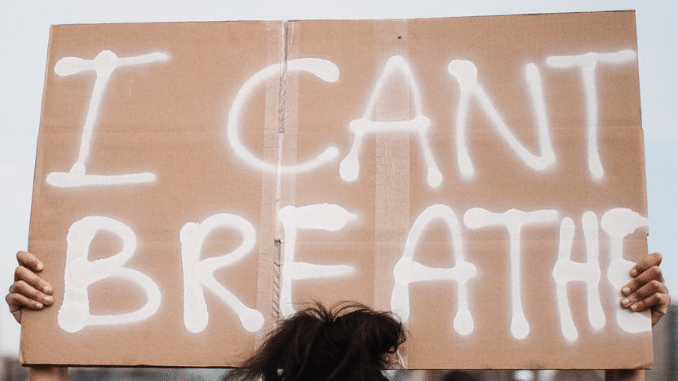

As dificuldades brasileiras no campo científico e tecnológico se tornaram mais visíveis com a escassez de equipamentos e testes para o combate à covid-19. Pesquisadores da Rede de Pesquisa Solidária apontaram que essas lacunas poderiam ser minimizadas com uma estratégia coordenada de investimento em P&D. De acordo com os autores da nota nº 6, embora o governo federal tenha previsto investimentos de R$ 466,5 milhões de reais para pesquisa e desenvolvimento relacionados ao enfrentamento da doença, publicou apenas dois editais no valor de R$ 60 milhões de reais, com resultados previstos para junho, ou seja, até agora nenhum novo centavo foi investido em pesquisa sobre a doença.

Planejamento elaborado pelo então ministério da Ciência e Tecnologia (MCT, depois agregados Inovações e Comunicações – MCTIC) para o período de 2007 a 2010 tinha como meta central alcançar 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB).Embora os gastos em CT&I tenham crescido substancialmente nesta primeira década do século, através da aprovação de marcos fundamentais para o Sistema, o percentual chegou em 1,2%. Nos anos anteriores, esse valor era de 0,9% do PIB. Na atualidade, descontada a inflação, a área de CT&I dispõe de orçamento semelhante ao de 2001, de acordo com os Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação, editado em 2018 pelo MCTIC. Após ciclo de crescimento até 2015 (R$ 90,0 bilhões), a partir de 2016 os investimentos em P&D, privados e públicos, começaram a cair, chegando a R$ 73,9 bilhões, descontada a inflação, em 2017.

Já os EUA alocaram 6 bilhões de dólares exclusivamente para pesquisas sobre a covid-19, cerca de 4% do investimento em P&D realizado pelo governo em 2019. Ainda assim, uma ação insuficiente em termos de transformação e competitividade tecnológica, segundo podemos depreender com a carta de Biden.

Se o volume de investimento em pesquisa e desenvolvimento feito pela iniciativa privada e pelo setor público configuram a grande diferença entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, o salto industrial conta, para além das proporções de financiamento, com uma estratégia firme, de nação, alinhada por discursos inequívocos das principais lideranças. Nada mais distante do que ocorre na nossa inacreditável e combalida condição democrática.

*Sandra Bitencourt é jornalista, doutora em Comunicação e Informação, pesquisadora do NUCOP/PPGCOM-UFRGS e diretora de comunicação do INP.

Notas

[i] PAULA, João Antonio de Paula; Hugo E. A. da Gama CERQUEIRA; Eduardo da Motta e ALBUQUERQUE. Ciência e tecnologia na dinâmica capitalista: a elaboração neo-schumpeteriana e a teoria do capital. Belo Horizonte, UFMG, 2001.

[ii] FREEMAN, C.. “The economics of technical change: critical survey”. Cambridge Journal of Economics, 18: 463-514, 1994.