Por HENRI ACSELRAD*

O atual governo se posiciona escancarando que não está nem aí para as relações internacionais multilaterais e que seu projeto é o de desmontar a máquina pública de regulação ambiental no plano nacional

A literatura explica que a política ambiental explícita – aquela que evocou esse nome por ocasião da criação de uma Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA) – foi inaugurada no Brasil, nos anos 1970, por duas razões: a de procurar ajustar o país à agenda internacional que se seguiu à Conferência da ONU sobre Meio Ambiente Humano, em 1972; e a de tentar desviar as atenções da opinião pública das ações de luta contra a ditadura, orientando o foco para um conflito aparentemente novo, de caráter ambiental, que opunha, em 1973, associações de moradores e defensores do meio ambiente a uma empresa papeleira, responsável por forte poluição na Região Metropolitana de Porto Alegre[i]. A ditadura entendia, então, que as lutas ambientais nada tinham a ver com lutas políticas, democráticas e de classe.

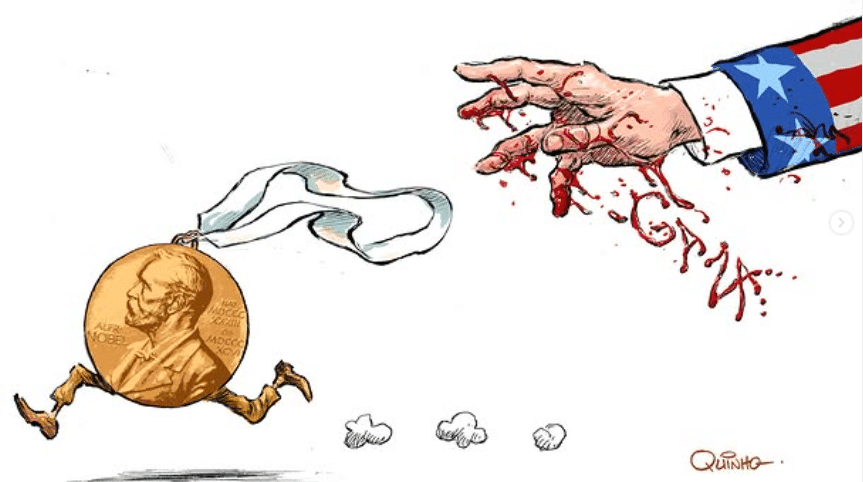

Hoje, cinquenta anos depois, o atual governo se posiciona escancarando que não está nem aí para as relações internacionais multilaterais e que seu projeto é o de desmontar a máquina pública de regulação ambiental no plano nacional. Sua rejeição à agenda ambiental global é parte de uma recusa mais ampla – a recusa de considerar pertinente qualquer dimensão supraindividual da experiência social – tudo que diga respeito a problemas vividos em comum por grupos ou países, aquelas dimensões inevitavelmente compartilhadas pelos diferentes atores no mundo social e biofísico. E isto vai desde a microbiologia viral da pandemia até eventos atmosféricos; de vazamentos de petróleo em áreas pesqueiras até a contaminação mercurial dos rios que atravessam terras indígenas. A unidade de referência da política é, para este governo, a propriedade privada soberana – notadamente a dos proprietários de terras e de armas. Por outro lado, no plano nacional, ao contrário do regime de 64 que lhes serve de modelo, os atuais governantes dão mostras de entender a questão ambiental como uma questão de classe ou coisa de comunista, como dizem seus ideólogos. Esse discurso não decorre de uma percepção sociológica fina, mas de sua adesão ao projeto de um individualismo possessivo[ii] radical e autoritário: só merece respeito o indivíduo proprietário da terra, do capital e das armas.

Enquanto a ditadura se “ambientalizou” por razões pragmáticas e pró-forma, o grupo hoje no poder pretende uma “desambientalização” prática do Estado através do que podemos chamar de um “anti-ambientalismo de resultados”[iii] – ou seja, um projeto em que todo e qualquer meio – encenação, manipulação ou fraude – vale para instaurar um “liberou geral” na dominação do território e seus recursos por grandes interesses econômicos em detrimento de trabalhadores rurais, moradores de periferias urbanas, povos e comunidades tradicionais. Com uma esfera pública degradada, o neofascismo não se sente comprometido com a necessidade de fornecer nenhuma justificativa para seus atos – importa apenas o resultado. Todo discurso e prática serve para estimular a expropriação do ambiente dos despossuídos – recusar recursos do Fundo Amazônia; receber representante da grilagem nos salões ministeriais; dar medalha a patrão de garimpo; comprar equipamentos milionários para justificar que o governo ignore dados do INPE sobre desmatamento; vetar artigo de lei que garantiria fornecimento de água a povos indígenas durante pandemia, desmontar órgãos e dizer que estes órgãos “não têm pernas” para cumprir suas tarefas de fiscalização. A literatura fala que, com o advento do neoliberalismo, há uma captura das políticas ambientais pelos interesses que estão sendo regulados. Com o liberal-autoritarismo, o anti-ambientalismo toma o posto de comando.

As políticas amazônicas e do Pantanal, por exemplo, são entendidas como pura guerra psicológica, forma típica do reducionismo militar no trato do campo político. O general responsável pelo Conselho da Amazônia chama de “nossa propaganda” a peça publicitária paga e elaborada pelos pecuaristas do Sul do Pará dizendo que “está tudo em ordem na região, pois os grandes proprietários preservam as matas”. Assim expôs o general a largueza de seu pensamento estratégico: “eles têm a propaganda deles; nós temos a nossa”. Com o Pantanal em chamas, em grande parte provocadas, o presidente da república congratula-se: “O Brasil está de parabéns; é o país que mais preserva o meio ambiente”. Enquanto isso, no terreno, vigora a ordem do garimpo, da grilagem e da queimada. Na guerra – não apenas psicológica – engajada pelo governo e pelos ruralistas, o inimigo não é exatamente Leonardo dei Caprio, mas os indígenas, os quilombolas e os pequenos agricultores que sofrem a grilagem, as queimadas e demais agressões a seus direitos.

Mas este antiambientalismo autoritário de classe termina por trazer problemas para o setor mais modernizado do agronegócio, pressionado indiretamente a partir do exterior. Estes exportadores parecem nem conseguir acompanhar a radicalidade da ação desregulatória de seus representantes dentro do estado. Alguns prefeririam cultivar uma fachada ambientalizada, aderindo à retórica do capitalismo de “partes interessadas” que vem acompanhando o discurso internacional do Green New Deal. O presidente do Forum Econômico Mundial acabara de anunciar: “A proteção da natureza fará parte do ´grande reinício`, incluindo um novo contrato social e uma mudança do capitalismo de acionistas para um capitalismo de partes interessadas”[iv]. Mas, por aqui, é difícil não se ver a conexão lógica – mesmo que diferida no tempo – entre o agronegócio moderno, com seus acionistas, e os agentes da expropriação direta na fronteira de expansão do capitalismo no campo. As áreas invadidas, as matas derrubadas e queimadas, ao fim e ao largo, acabarão integrando o mercado de terras.

A questão ambiental é hoje central para a afirmação ou a crítica do extrativismo autoritário que vigora hoje na América Latina. Há uma afinidade eletiva entre o modelo de desenvolvimento neoextrativista – a saber, da reprimarização financeirizada da economia – e o autoritarismo. É que as atividades rentistas não têm necessariamente que enfrentar os desafios – próprios às práticas produtivas – de subordinar os trabalhadores tentando motivá-los e buscando associá-los, psicológica e disciplinarmente, ao projeto dos negócios patronais. Trata-se basicamente de evitar que eles atrapalhem o seu acesso às fontes de recursos e a fluidez das vias de circulação de materiais. As comunidades são, em geral, na lógica empresarial extrativa, consideradas “interferências” na rede de infraestruturas e fluxos em direção aos portos exportadores. O que estas corporações esperam do Estado é que ele proteja a monopolização dos espaços de extração – seja de minérios, seja da fertilidade dos solos e das fontes de água – e assegure a fluidez do trânsito em suas redes. A lógica autoritária de tais práticas de controle territorial – já expressas nas tecnologias políticas desenvolvidas pelas grandes corporações em suas áreas de implantação, infiltra-se quase naturalmente dentro do Estado, quando este é tomado pelas forças do liberalismo autoritário. O projeto é o de retirar ou neutralizar as “interferências” do caminho, codificando a violência se possível sob formas legais; senão, estimulando o exercício ilegal da força ou adotando as práticas da chamada “responsabilidade social empresarial”, que buscam, através de políticas sociais privadas, antecipar e neutralizar os conflitos nos territórios de seu interesse.

Ao longo dos anos 1980, montou-se todo um arcabouço legal no campo ambiental que logo deixou de ser aplicado, dada a crise fiscal do Estado e, a partir dos anos 90, em razão das pressões crescentes pela liberalização da economia e a flexibilização das normas. A questão que se colocou, então, foi a de como fazer política pública com o que o sociólogo Francisco de Oliveira chamou de “Estado-anão” no que diz respeito às políticas redistributivas sociais, regionais e ambientais. É aí que começou a aparecer o vocabulário expressivo da presença dos interesses do complexo extrativo agro-mineral dentro do Estado: estes passaram a reclamar do “cipoal de regulações”, do “travamento da economia” e dos “obstáculos ao desenvolvimento”. As reformas liberais e as pressões pela desregulação surgiram, assim, praticamente ao mesmo tempo em que estava sendo concluída a montagem do arcabouço regulatório para o meio ambiente. Podemos dizer, portanto, que o processo de “ambientalização” do Estado brasileiro foi truncado, uma obra interrompida, deixada incompleta ou impedida de ser levada a cabo. Ele resultou, consequentemente, na validação de uma crescente concentração do uso dos recursos hídricos em favor de grandes hidrelétricas e projetos de irrigação; destinou regiões ricas em minerais para grandes empresas mineradoras; favoreceu a incorporação de vastas porções de terras de fronteira a frentes especulativas.

Fato é que o avanço do processo de globalização reconfigurou a correlação de forças pertinentes aos processos decisórios, afrouxando as condições de vigência de regulações do respeito aos direitos sociais e às normas ambientais. As reformas liberais favoreceram concretamente, para os interesses das grandes corporações, ganhos de mobilidade que foram sendo decisivos para a prosperidade capitalista em sua etapa flexível em detrimento do ambiente das populações mais despossuídas. Com a desregulamentação, caiu consideravelmente o custo de deslocamento das unidades de produção de um ponto para outro do espaço produtivo mundial. As grandes corporações passaram a escolher com maior liberdade – ou a impor através da chantagem locacional dos investimentos – as condições político-institucionais que lhes parecessem mais favoráveis a sua implantação espacial. Os agentes econômicos mais móveis absorveram, assim, muito do poder antes detido por atores sociais menos móveis – como governos locais e sindicatos, responsáveis pelo estabelecimento de normas e direitos, de limites aos ímpetos predatórios do mercado. A força econômica das grandes corporações transformou-se diretamente em força política: elas habilitaram-se praticamente a ditar a configuração das políticas urbanas, ambientais e sociais, obtendo a flexibilização das normas com o argumento de sua capacidade de gerar empregos e receitas públicas. Ao mesmo tempo, os Estados nacionais, esvaziados em sua capacidade regulatória, concentraram-se em assegurar a entrada de capitais, estabilidade monetária e “sustentabilidade” financeira aos bancos, oferecendo como atrativos as reformas trabalhistas e a flexibilização das normas ambientais. Configurou-se então uma espécie de “Tapeçaria de Penélope”[v] – aquilo que se fazia de dia, se desfazia à noite, sob a ação dos lobbies pró-desregulação. O mote era o de substituir os chamados “instrumentos de comando e controle” – normas que estabelecem limites às práticas predatórias – por instrumentos de mercado, estímulos econômicos destinados a fazer da questão ambiental uma oportunidade de negócios.

O antiambientalismo de resultados, que se instalou com a chegada da extrema direita ao poder, tem uma vertente liberal, que procura hoje desconstituir a questão pública do meio ambiente, e uma vertente autoritária racializada, que visa a expropriação de povos indígenas e quilombolas. Tal projeto busca atender as pressões pela liberalização radical das práticas do grande negócio agropecuário e minerário pela punição administrativa dos que aplicam as leis, pela liberação maciça do uso de agrotóxicos, pela reconstituição das condições vigentes no capitalismo liberal originário — o Estado garantindo o exercício de relações desiguais de força no uso dos espaços comuns das águas, ar e sistemas vivos e na subordinação dos mais despossuídos.

Por seu discurso discriminatório e sua prática de desconstrução de direitos, o governo reconhece aquilo que os movimentos sociais de justiça ambiental vinham há muito apontando: a lucratividade dos negócios agrominerais passa pela degradação das condições ambientais de vida e trabalho de trabalhadores rurais, pequenos produtores, moradores de periferias urbanas, comunidades tradicionais e povos indígenas. Não há oposição, mas sim convergência entre as lutas sociais e ambientais. Os tão criticados instrumentos de comando e controle, antes demonizados pelos ideólogos da desregulação ambiental, são hoje utilizados internamente ao Estado para desmontar a máquina pública de proteção do meio ambiente. O anti-ambientalismo de resultados – e de classe – integra hoje essa espécie de Tapeçaria de Penélope à luz do dia, que busca atingir o conjunto dos direitos civis, políticos e sociais, consagrando a desigualdade ambiental ao favorecer o direito exclusivo à propriedade privada, posto acima de tudo e de todos.

A desigualdade ambiental é a condição resultante da ação de uma soma de mecanismos inigualitários – o funcionamento do mercado da terra, decisões de localização de instalações poluentes e perigosas, a indisponibilidade de moradia segura para os grupos sociais de baixa renda, em grande proporção não-brancos. Estes mecanismos que destinam os males da produção de riquezas para negros, indígenas e moradores das periferias urbanas é constitutivo do capitalismo liberalizado em todo o mundo. Lawrence Summers, economista-chefe do Banco Mundial já havia escrito num memorando interno ao Banco em 1992: do ponto de vista da racionalidade econômica dominante – ou seja dos dominantes – é racional transferir todas as práticas danosas para localidades habitadas por gente de baixa renda, onde os custo da vida e da morte são menores[vi]. Trata-se, pois, de uma economia política da vida e da morte operada a partir dos centros decisórios que configuram a arquitetura locacional global do capitalismo liberalizado.

Para se combater as situações de desigualdade ambiental, o que se requer são políticas públicas que forneçam, como nos termos da Constituição brasileira de 88, proteção igual para todos – transformando o meio ambiente em “bem de uso comum do povo”, e fazendo do “ambiente sadio” um direito de todos, sem discriminação de classe e cor da pele. Os movimentos por justiça ambiental sustentam que enquanto for possível destinar as fontes de risco para os mais despossuídos, nada mudará no modelo de desenvolvimento, do ponto de vista das escolhas técnicas e locacionais e das dinâmicas inigualitárias do mercado de terras[vii]. Ou seja, a predação continuará enquanto os que sofrem seus efeitos forem os menos representados nas esferas do poder. Para combater degradação ambiental em geral, portanto, haveria que começar protegendo os mais despossuídos no campo e nas cidades.

*Henri Acselrad é professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPUR-UFRJ).

Notas

[i] Roberto Guimarães, Ecologia e Política na Formação Social Brasileira, Dados: Revista de Ciências Sociais, 31 (2) Junho 1988.

[ii] C. B. Macpherson, A Teoria política do individualismo possessivo – de Hobbes a Locke, Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1979.

[iii] Expressões análogas foram já utilizadas para qualificar dinâmicas pragmáticas de outra ordem, como nas noções de “sindicalismo de resultados” ou “ecologismo de resultados”.

[iv] Klaus Schwab, Apresentação do relatório “O Futuro da Natureza e os Negócios”, Forum Econômico Mundial, Genebra, 17/7/2020.

[v] Na mitologia grega, Penélope, sem notícia de seu marido Ulisses, foi instada a se casar novamente. Fiel a seu marido, ela resolveu aceitar a corte dos pretendentes à sua mão, estabelecendo a condição de que o novo casamento somente aconteceria depois que terminasse de tecer um tapete, que costurava de dia e descosturava à noite.

[vi] Let Them Eat Pollution., The Economist, February 8, 1992

[vii] Robert D. Bullard, Confronting Environmental Racism: Voices From the Grassroots. South End Press, Boston, MA, 1993.