Por ANGELINA PERALVA*

Considerações sobre a trajetória intelectual do sociólogo francês, recém-falecido

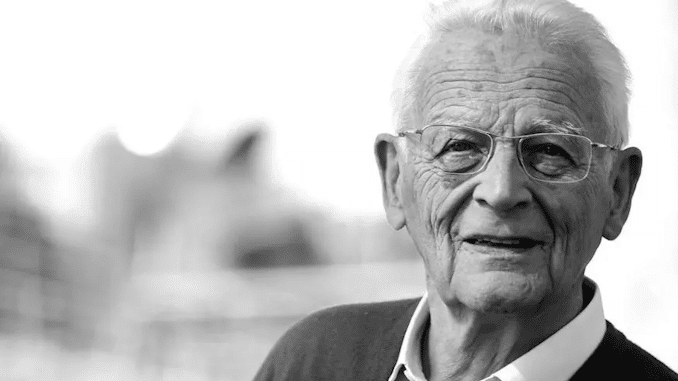

A morte de Alain Touraine priva a França de um de seus últimos grandes intelectuais. Essas figuras tão características da vida pública francesa foram descritas por Michel Winock em um livro premiado, O século dos intelectuais.[i] Definidas por sua importância no mundo das ideias, eram influentes na política sem necessariamente ocupar posições no sistema político. Vinham da literatura e do mundo editorial, como André Gide, ou da filosofia, como Sartre e Simone de Beauvoir. A particularidade de Alain Touraine foi ter-se construido como grande intelectual a partir de uma disciplina periférica, a sociologia.

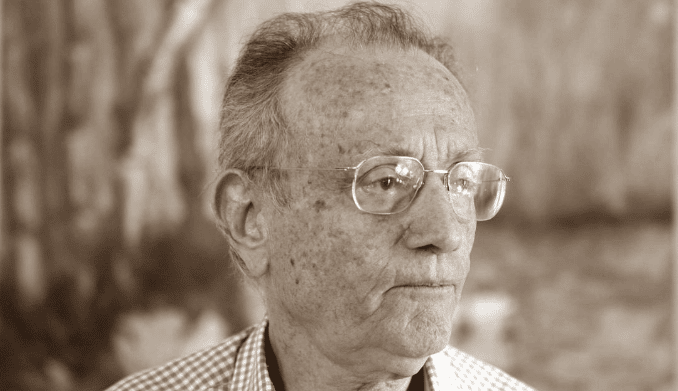

Foi um sociólogo incansável. A importância que atribuía ao trabalho de campo protegeu-o, no mais das vezes, contra o descolamento das grandes ideias face à concretude da vida social. Georges Friedmann – pioneiro da sociologia do trabalho e guia dos primeiros passos do jovem Alain Touraine como pesquisador – foi por ele descrito como um antigo comunista que escapava ao dogmatismo fazendo trabalho de campo.[ii]

Foi influenciado por Marx e pela centralidade da luta de classes no pensamento marxista. Mas em lugar de estudar a luta de classes na história, estudou empiricamente a consciência de classe dos operários, situando-a no interior do processo de transformação das relações de trabalho.[iii] Diferentemente de Marx, não considerava essa luta na ótica de uma ruptura revolucionária. Considerava-a, sim, na perspectiva de um conflito central, com impacto sobre a repartição do poder. Um conflito interno aos quadros institucionais democráticos.

Ao contrário dos que se debruçaram sobre os mecanismos da dominação – e Michel Foucault foi, aos seus olhos, o mais importante – a ele interessaram prioritariamente os movimentos através dos quais a dominação era contestada. Entender os termos dessa contestação, suas dificuldades e dilemas, permitiria jogar luz sobre a própria dominação – tal era sua hipótese principal.

Foi longevo (ia completar 98 anos no próximo mês de agosto) e intelectualmente ativo até o fim. Seu último livro foi publicado em 2022.[iv] Sensível às grandes mudanças históricas de que foi testemunha, empreendeu uma releitura permanente de sua própria sociologia para que ela não perdesse força de interpretação. A exemplo de Georges Friedmann, tinha horror ao dogmatismo e por isso não hesitou em reajustar suas ideias, sempre dentro de um espírito de desbravamento e aventura.

Sua carreira começou na França do pós-guerra, quando o trabalho nas fábricas e o conflito industrial eram ainda centrais. Sobre aquele momento disse, em um livro autobiográfico: “Se alguém me pedisse para desenhar a sociedade, haveria no seu centro uma fábrica ou uma mina. Para mim, o mundo operário era o fogo (e eu nunca perdi essa imagem que hoje se tornou arcaica)”.[v]

As primeiras pesquisas permitiram-lhe pôr em evidência a dupla face da consciência operária: resistência à dominação, mas também o que ele chamou de consciência “orgulhosa”: identificação do operário ao trabalho e às suas obras. Reconhecimento, como no poema de Vinicius de Morais, que era ele quem erguia casas onde antes só havia chão.

Maio de 68, com estudantes e operários nas ruas, mudou seu modo de entender o mundo. As manifestações, as ocupações de universidades, a palavra liberada surpreenderam o pequeno mundo da sociologia. Alain Touraine identificou-se àquelas lutas, defendeu-as (era professor em Nanterre e Daniel Cohn-Bendit, seu aluno) e procurou ver ali o sinal de um novo grande movimento social, distinto do movimento operário, imaginado por ele como portador dos novos conflitos de uma sociedade nascente[vi].

As lutas feministas dos anos 1970 – em um contexto de refluxo da ação estudantil – tiveram sobre ele influência mais duradoura. Era evidente a presença ali de um movimento importante – mas radicalmente diverso, em suas formas, do que havia sido o movimento operário e mesmo as lutas estudantis em maio de 68. As mulheres trouxeram para a vida pública os problemas da vida privada – sexualidade, cuidado com as crianças, cuidado com a saúde, relação com os homens, relação com as outras mulheres, relação com o mundo do trabalho. E nada nunca mais foi igual.

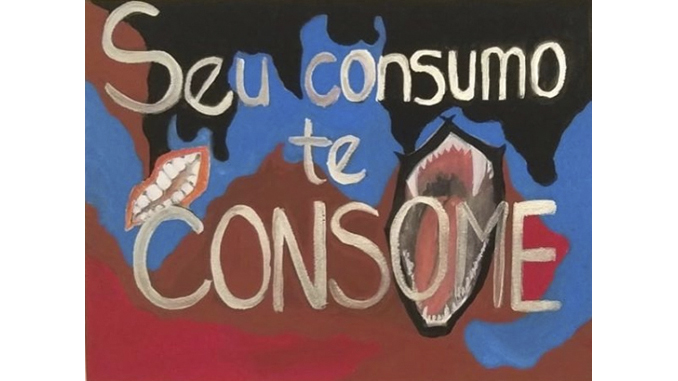

Touraine então decretou o fim dos movimentos sociais – tais como ele os entendia: como resistência a uma dominação de classe exercida no plano das relações de trabalho. Eles teriam perdido centralidade. Propôs que se passasse a falar de movimentos culturais. Isso implicava não apenas um deslocamento no terreno da contestação – do plano sócio-econômico para o plano cultural; implicava também um deslocamento nos padrões de mudança.

O movimento feminista foi efetivamente um poderoso movimento cultural. Embora a dominação masculina se mantenha sob formas cada vez mais decompostas, houve nesse processo alterações significativas. O homem passou a ocupar posições na esfera privada, reivindicou sua parte no cuidado com as crianças, aprendeu a se expressar através de categorias afetivas – em suma, absorveu pelo menos parte daquilo que havia caracterizado a cultura feminina. Tudo isso teve impacto sobre a própria sexualidade masculina, que se tornou mais aberta às experimentações, alargando, na vida pública, o espaço de emergência de um movimento gay, hoje LGBTQIA+. Note-se como as paradas passaram a afirmar a importância do “orgulho” gay.

A revolução cultural do último terço do século XX levou Alain Touraine a explicitar uma nova categoria de análise: a de “sujeito pessoal”. Em verdade essa categoria existiu, latente, desde o início: antes de se tornar um sujeito coletivo e histórico, o operário, identificado à criatividade do trabalho e às suas obras, era um sujeito “pessoal”. Mas isso se tornou mais palpável no âmbito dos movimentos culturais. E Alain Touraine disse: o que está em jogo nesses movimentos é a afirmação de si enquanto sujeito, o direito de ser sujeito. Sujeito de seu próprio corpo, de sua própria sexualidade – afirmação de um princípio não social de liberdade.

A globalização chegou com força ao fim do século XX. E, de novo, nada nunca mais foi igual. Imediatamente visível foi o impacto das redes sócio-técnicas geradas pela popularização da Internet. Impacto sobre a destruição das fronteiras nacionais, sobre a mobilidade humana e sobre a transformação profunda das relações de trabalho. Impacto acelerado também pela queda do muro de Berlim e a abertura do Leste europeu ao capitalismo. Vale dizer, impacto sobre todo o quadro institucional em que se haviam assentado as democracias europeias no segundo pós-guerra.

Tudo isso havia sido precedido pela formação de ilhas de economia neoliberal, no Chile, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Mas a globalização transformou essas ilhas em modelos para o planeta. A verticalidade dos conflitos de classes que antes opunha “os de cima aos de baixo” foi substituída pela oposição entre “os de fora e os de dentro”. O tema da “exclusão” e das “desigualdades sociais” entrou no debate europeu. E emergiu a ideia de que a Europa estava se latino-americanizando. Touraine respondeu a essa história em movimento com dois livros.

Em 1988, depois de uma longa estada no Chile, publicou La Parole et le sang, também lançado no Brasil no ano seguinte.[vii] A tese central do livro é de que existiria um modelo de desenvolvimento latino-americano, mas que ele esbarraria em uma separação entre os de dentro e os de fora, os cidadãos e os excluídos. Separação que se traduziria em uma incontornável debilidade da ação coletiva.

Mutatis mutandis, essa situação era também, cada vez mais, a da Europa, afetada por um importante crescimento da pobreza e da exclusão. Difícil ser otimista. Os movimentos haviam saído de cena. Em 1992, foi publicada Crítica da Modernidade[viii] – livro ao mesmo tempo erudito e inquietante. Inquietante porque sela a morte das sociedades tais como haviam sido até um passado recente: formas históricas de dominação, mas também condição de formação de sujeitos. Nenhuma mediação parecia doravante se interpor entre o mercado global, a pura economia desenraizada – desencastrada, diria Polanyi[ix] – e o esforço insano dos indivíduos para se construirem como sujeitos de suas próprias vidas. Situação inquietante, como ensinou o próprio Polanyi, olhando para outro momento histórico: situação capaz de conduzir ao fascismo.

Houve, nos anos seguintes, muitos livros que não será possível comentar aqui. Crítica da Modernidade foi, no entanto, o último marco teórico realmente importante, porque fixou as bases de análise da conjuntura histórica que ainda estamos atravessando. A afirmação mais significativa, desde então, foi provavelmente a da centralidade da mulher enquanto figura de uma possível recomposição do mundo: pela capacidade que demonstrou em romper com a separação entre o público e o privado, pelo esforço em reunir as duas metades antes separadas de que é feita a vida – a esfera do cuidado e do afeto, a casa e a participação na economia, a resposta às exigências da vida profissional, a rua. Dois livros registraram essa ideia de recomposição do mundo: Um novo paradigma – para compreender o mundo de hoje, publicado no Brasil em 2007; e no ano seguinte O mundo das mulheres.

Na América Latina e no Brasil particularmente, Alain Touraine foi reconhecido como um grande intelectual, na acepção francesa da palavra. Mas a influência de suas ideias sobre a universidade foi modesta. Seus livros foram traduzidos, mas não foram lidos. São de leitura difícil e, nessa última fase principalmente, dialogam com processos de decomposição das sociedades europeias, uma realidade que nos é estranha e que temos dificuldade em apreender.

Neste quinquagésimo aniversário do golpe contra Allende, eu não poderia terminar sem lembrar que Alain Touraine foi um grande amigo do Chile. Casou-se com uma chilena, Adriana, mãe de seus dois filhos. E viveu em Santiago a derrocada da UP, que ele relatou em um diário de bordo: Vida e morte do Chile popular.[x]

Angelina Peralva é professora de sociologia na Université Toulouse Jean Jaurès. Autora, entre outros livros, de Violência e democracia: o paradoxo brasileiro (Paz e Terra).

Publicado originalmente no jornal Folha de S. Paulo.

Notas

[i] WINOCK, Michel. 1997. Le Siècle des intellectuels. Paris: Seuil.

[ii] Entrevista a Ricardo Festi. 2019. Lua Nova, n° 106, p. 198.

[iii] TOURAINE, Alain. 1966. La Conscience ouvrière. Paris: Seuil.

[iv] TOURAINE, Alain. 2022. Les Sociétés modernes. Paris: Seuil.

[v] TOURAINE, Alain. 1977. Un désir d’histoire. Paris: Stock, p. 45.

[vi] TOURAINE, Alain. 1968. Le Mouvement de Mai. Ou le communisme utopique. Paris: Seuil.

[vii] TOURAINE, Alain. 1989. Palavra e Sangue. Política e Sociedade na América Latina. Campinas: Trajetória Cultural/EDUNICAMP.

[viii] TOURAINE, Alain. 1994. Crítica da Modernidade. Petrópolis: Vozes.

[ix] POLANYI, Karl. 1980. A Grande Transformação. As Origens da Nossa Época. Rio de Janeiro: Campus.

[x] TOURAINE, Alain. 1977. Vida e Morte do Chile Popular. Julho/Setembro de 1973. Lisboa: Livraria Bertrand.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA