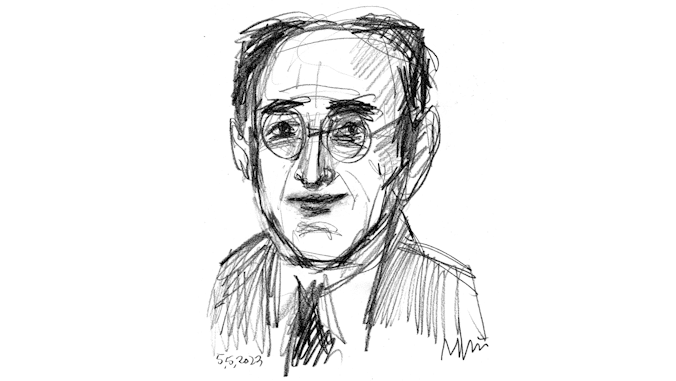

Por LUIS S. KRAUSZ*

Comentário sobre o romance de Arthur Schnitzler

Neste romance de 1908, Arthur Schnitzler (1862-1931), volta-se, com as filigranas estilísticas e a delicadeza de olhar que lhe são características, sobre as aporias da comunidade judaica vienense, à qual ele mesmo pertencia. Esta temática, que até então ocupava uma posição marginal em sua obra, é indissociável do crescimento do antissemitismo na capital dos Habsburgos, desencadeado pela ascensão política de Karl Lueger, prefeito de Viena de 1897 a 1910, que se elegeu pelo partido Cristão-Social com base numa retórica que, precedendo em algumas décadas o nazismo, atribuía aos judeus as mazelas do povo austríaco nos anos de crepúsculo do Império Austro-húngaro.

Der Weg ins Freie, título original da obra, pode também significar o caminho para o vazio ou para o aberto: é um livro sobre a vertigem e a labilidade social austro-judaicas. Os personagens, desvinculados de suas origens étnico-religiosas, estão contagiados pela epidemia do desejo de integração às esferas superiores da sociedade e de aquisição de novos repertórios estéticos e culturais que, como supõem erroneamente, farão deles cidadãos de um mundo cosmopolita, livre de discriminação e de preconceitos.

O esquecimento e o abandono da tradição judaica, de um lado, e de outro o empenho numa busca pelo que seria o essencialmente humano, em harmonia com a ideologia liberal e científica hegemônica nas últimas décadas do século XIX, são, assim, o norte e o sul dos personagens aqui retratados por Schnitzler. E seus ideais de vida se aproximam de uma espécie de embriaguez hedonista, onde os confortos e prazeres mundanos se renovam com a vida dos Salons, as escapadas para junto da natureza, as idas a concertos e a frequência de cafés, num mundo cujas feições se imaginava que haveriam de durar para sempre. Ou de um mergulho radical e apaixonado nas utopias do socialismo e do sionismo, destinadas a substituir esse mundo estagnado, muitas vezes percebido como injusto.

As transformações sociais e culturais dos judeus de Viena, em sua maioria descendentes de migrantes da Boêmia, da Moravia, da Hungria e da Galícia, e a penetração, sobre uma visão de mundo religiosa ancestral, dos ideais autorredencionistas característicos do século XIX é, assim, um dos eixos deste belíssimo painel da vida na capital habsburga, cujo fio narrativo central é um caso de amor entre Georg von Wergenthin, músico da aristocracia declinante, e Anna Rösner, professora de piano da pequena burguesia cristã e antissemita.

É em torno desse eixo principal que vão surgindo pequenos dramas secundários, cuja temática recorrente é a busca por liberdade de oito famílias judias, cada qual ligada, de alguma maneira, ao músico von Wegenthin. São elas Ehrenberg; Golowski; Nürnberger; Eissler; Berman; Stauber; Oberberger e Wyner. Essas narrativas subordinadas refletem-se umas nas outras e acabam por conduzir o leitor num passeio por todas as camadas sociais da heterogênea e peculiar população judaica vienense, que chegou a representar 12% do corpo de cidadãos da capital imperial. Schnitzler vai desde os apartamentos mal iluminados da Leopoldstadt, bairro onde se concentravam os judeus recém-chegados das províncias orientais do Império, geralmente pobres e religiosos, até os salões onde a velha aristocracia se encontrava com a alta burguesia judaica, num convívio raramente isento de motivos ulteriores, em que nome, gosto e dinheiro eram moedas de troca.

Os judeus que Schnitzler retrata, seja qual for sua situação social e econômica, têm em comum o fato de estarem, sem exceção, a caminho de algum lugar ou de alguma situação desconhecida. Daí o título do romance. A família Ehrenberg é um bom exemplo: S. Ehrenberg é um industrial cujos familiares, desejando integrar-se aos círculos aristocráticos, ocultam seu pré-nome, Salomon, que lhes soa desagradavelmente judaico. Salomon, porém, despreza as ambições desses que mimetizam o grupo ao qual desejam assimilar-se e, para irritá-los, expressa-se sempre em ídiche, língua mal-vista pelos que tinham a ambição de se tornarem austríacos sine nomine e que causa horror aos seus familiares. Enquanto isto Oskar, seu filho, como a compensar os modos e o linguajar deselegante de Salomon Ehrenberg, imita os gestos, os costumes e a aparência dos aristocratas com os quais convive para tornar-se um emblema grotesco dos esforços de apropriação, por uma classe de arrivistas, de símbolos da classe patrícia.

Melhor sucedida é a assimilação do velho Eissler, “que compunha agradáveis valsas vienenses e canções; era conhecedor das artes e da Antiguidade; ocupava-se em colecionar e às vezes em vender antiguidades; fora em seu tempo o mais famoso boxeador de Viena e, com seu porte gigantesco, sua barba longa e cinzenta e o monóculo, parecia-se mais a um magnata húngaro do que a um patriarca judeu”.

Há também lugar, na narrativa, para os sonhos socialistas de justiça e igualdade: os irmãos Golowski, filhos de uma família de pequenos-burgueses da Leopoldstadt, engajam-se no movimento socialista, e acabam presos pela polícia política do Kaiser. Outro que dedica sua vida ao sonho de um estado democrático é o deputado Stauber, que renuncia a seu mandato depois de ter sido execrado publicamente no parlamento e insultado como “cão judeu” por colegas de ofício da bancada oposta, enquanto Heinrich Berman, cujo pai morre, louco, depois de sofrer implacável perseguição política no partido socialdemocrata, sonha tornar-se um dramaturgo admirado.

O caminho para a liberdade, assim, mostra os judeus modernizados de Viena como indivíduos em busca de uma direção, mas soltos no vazio. As dúvidas, o nervosismo, a fragilidade psíquica e social devora suas vidas e eles parecem sempre ameaçados por inúmeros tipos de catástrofes pessoais, econômicas ou sociais. Emerge, assim, o retrato de um grupo que, como diz o dramaturgo Heinrich Berman, se vê na contingência de, se quiser um mundo bem ordenado, ter que construi-lo com suas próprias forças – “o que demanda muito esforço para quem não é o bom Deus”.

Luis S. Krausz é professor de literatura judaica e hebraica da FFLCH-USP e autor de Rituais Crepusculares: Joseph Roth e a Nostalgia Austro-judaica (Edusp).

Referência

Arthur Schnitzler. O caminho para a liberdade. Rio de Janeiro, Record, 540 p (https://amzn.to/47yCxwJ).