Por EDUARDO S. VASCONCELOS*

Criminalizar quem denuncia crimes de guerra é o mesmo que assinar a sentença de silêncio de uma sociedade que escolheu a cumplicidade com a barbárie

1.

A liberdade de expressão é o alicerce simbólico das democracias modernas. Dela dependem o debate público, a circulação da verdade e o controle social do poder. No entanto, o direito de falar vem sendo ameaçado por um fenômeno sutil, porém devastador: o uso do direito penal para intimidar a crítica.

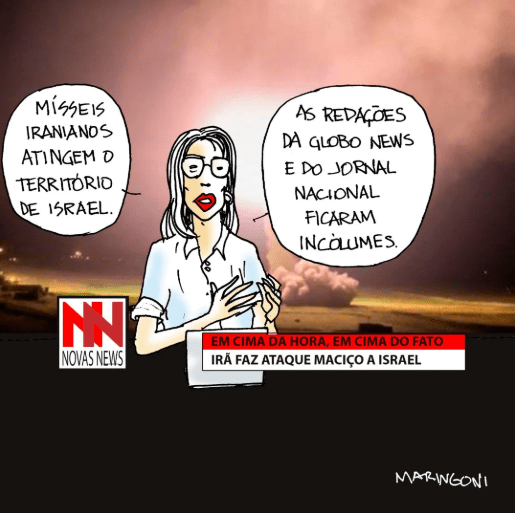

O caso do jornalista Breno Altman, denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) sob a acusação de racismo, ilustra esse novo cenário de repressão jurídica travestida de zelo moral.

Breno Altman foi denunciado por declarações em que classificou as ações do Estado de Israel na Faixa de Gaza como genocidas, em consonância com denúncias apresentadas por organismos internacionais. Sua crítica, dirigida a um governo e não a um povo, foi interpretada por setores conservadores como antissemitismo. Ao acatar tal denúncia, o MPF não apenas distorceu a lei: subverteu seu propósito, transformando um instrumento de proteção contra o ódio em mecanismo de censura política.

A acusação reacendeu um debate que ultrapassa o caso individual: até onde vai a liberdade de expressão em uma democracia? E quando a denúncia de um crime de guerra passa a ser tratada como crime em si? Este artigo examina o episódio sob uma perspectiva política, jurídica e jornalística, argumentando que o direito de denunciar é, antes de tudo, um dever ético e civilizatório.

2.

O termo “antissemitismo” emergiu no século XIX para designar o ódio sistemático aos judeus. Ganhou sua face mais cruel durante o Holocausto, quando o regime nazista institucionalizou o extermínio de seis milhões de judeus entre 1939 e 1945 (REES, 2017). Daquela tragédia nasceram dois pilares do pós-guerra: a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio (ONU, 1948) e a criação do Estado de Israel.

Com o passar das décadas, no entanto, o termo “antissemitismo” passou a ser utilizado de modo ambíguo, frequentemente confundindo crítica ao Estado de Israel com ódio ao povo judeu. Essa confusão, que interessa a determinados discursos políticos, tem servido para silenciar a crítica e blindar governos contra questionamentos legítimos.

A International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), em 2016, propôs uma definição operacional de antissemitismo que inclui referências diretas a Israel, como “negar ao povo judeu seu direito à autodeterminação” ou “comparar políticas israelenses com as do nazismo”. Embora bem-intencionada, a formulação foi criticada por acadêmicos e entidades de direitos humanos por confundir antissemitismo com antissionismo (BUTLER, 2021).

O filósofo Tony Judt (2005) já advertia: a acusação de antissemitismo, quando instrumentalizada politicamente, transforma-se em arma retórica para deslegitimar o dissenso. Criticar um Estado não equivale a odiar um povo – e essa distinção é vital para a saúde das democracias.

O antissionismo, entendido como oposição ao projeto político do sionismo – isto é, à ideia de um Estado étnico que privilegia um grupo específico –, não se confunde com antissemitismo. O sociólogo Edgar Morin (2002) resume: “Criticar Israel não é ser antissemita, assim como criticar os Estados Unidos não é ser antiamericano”.

O desafio contemporâneo está em resgatar essa diferença. Quando o Estado usa o trauma do passado como escudo para práticas de opressão no presente, transforma a memória em política e a dor em justificativa. É nesse terreno delicado que o caso Breno Altman se inscreve.

3.

A Constituição de 1988, em seus artigos 5º e 220, consagra a liberdade de expressão e de imprensa como direitos fundamentais. Nenhuma lei ou decisão judicial pode impedir a crítica política – princípio reafirmado pelo STF na ADPF 130/DF (2009), que derrubou a antiga Lei de Imprensa.

Em contrapartida, a Lei nº 7.716/1989 criminaliza condutas racistas e discriminatórias. No caso Ellwanger (STF, 2003), o Supremo reconheceu que a liberdade de expressão não é escudo para o discurso de ódio. Contudo, essa decisão não autoriza o uso da lei para censurar opiniões legítimas sobre temas públicos – e é justamente esse o ponto de inflexão no caso Breno Altman.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e o Pacto de San José da Costa Rica (1969) garantem o direito de “buscar, receber e difundir informações”. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica (2004), afirmou que o jornalismo possui proteção reforçada, pois sua função é fiscalizar o poder, não agradá-lo.

Silenciar jornalistas, alertou a Corte, cria o chamado “efeito inibidor”, que mina a democracia. Assim, restringir a palavra é um ato político – e sempre um ato de poder.

O Estatuto de Roma (1998) e a Convenção do Genocídio (1948) impõem aos Estados o dever de prevenir e punir genocídios. Logo, denunciar esses crimes não é uma escolha moral: é um dever jurídico. O jornalista que o faz age dentro da legalidade internacional e cumpre papel essencial de mediação entre fatos e consciência pública.

4.

Em 2025, o MPF apresentou denúncia contra Breno Altman, acusado de “praticar, induzir ou incitar discriminação”. A ação teve origem em publicações nas quais o jornalista qualificava as ações israelenses em Gaza como genocidas e denunciava o assassinato de jornalistas palestinos.

Sua defesa sustenta que a crítica se dirige ao Estado de Israel, e não aos judeus, sendo, portanto, manifestação legítima de liberdade de imprensa. Organizações como a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e o site Opera Mundi publicaram notas de solidariedade, apontando censura política e abuso de poder jurídico.

Desde o final de 2023, a Faixa de Gaza se transformou em uma ferida aberta da humanidade. As imagens de bairros inteiros arrasados, de crianças escavadas sob escombros e de hospitais reduzidos a ruínas se tornaram símbolos de um colapso moral global. A Corte Internacional de Justiça (CIJ), instada pela África do Sul, reconheceu em janeiro de 2024 a existência de um “risco plausível de genocídio” nas ações militares conduzidas por Israel, determinando que o Estado israelense adotasse medidas imediatas para proteger a população civil palestina e permitir a entrada de ajuda humanitária (CIJ, 2024).

Apesar da decisão, as ofensivas continuaram. A Organização das Nações Unidas (ONU) relatou que mais de 35 mil palestinos foram mortos até meados de 2025, a maioria deles mulheres e crianças. Relatórios da UNRWA e da Comissão de Inquérito da ONU descrevem bombardeios sistemáticos contra áreas densamente povoadas, bloqueios de combustível, alimentos e medicamentos, além do colapso quase total do sistema hospitalar (ONU, 2025). O uso deliberado da fome como arma de guerra, denunciado por diversas agências humanitárias, configura violação grave do direito internacional humanitário.

Em Gaza, o cotidiano foi rebaixado à luta pela sobrevivência. Médicos realizam cirurgias sem anestesia; famílias vivem entre ruínas; jornalistas, que tentam registrar o horror, tornam-se alvos diretos de ataques. A organização Repórteres Sem Fronteiras confirmou a morte de dezenas de profissionais da imprensa palestina – um número sem precedentes –, classificando a situação como “a maior tragédia da história contemporânea do jornalismo em zonas de conflito”.

É nesse contexto que se insere a denúncia de Breno Altman. Suas declarações não são expressão de ódio, mas ato de consciência – um esforço de nomear o que o discurso diplomático prefere omitir. Quando Breno Altman chama de genocídio o que a política internacional insiste em chamar de “conflito”, ele não distorce os fatos: apenas recusa o eufemismo. Sua fala se ancora no próprio direito internacional, que impõe aos cidadãos e jornalistas o dever moral de denunciar crimes de guerra.

Criminalizá-lo por isso é, portanto, criminalizar o dever ético de não permanecer em silêncio. Em meio às ruínas de Gaza, onde a palavra se torna o último refúgio da humanidade, silenciar o jornalista é silenciar o mundo.

A controvérsia entre antissemitismo e antissionismo constitui o núcleo conceitual de grande parte das disputas discursivas em torno do caso Breno Altman. Trata-se de uma distinção crucial – e, ao mesmo tempo, frequentemente distorcida – entre o ódio dirigido a um povo e a crítica voltada a um projeto político de Estado. O antissemitismo manifesta hostilidade contra os judeus como grupo étnico e religioso, enquanto o antissionismo expressa oposição ao sionismo entendido como ideologia nacionalista que fundamenta o Estado de Israel.

No debate público contemporâneo, contudo, essas fronteiras tendem a se embaralhar, permitindo que críticas legítimas a políticas governamentais sejam rotuladas como preconceito étnico. O quadro comparativo a seguir busca organizar conceitualmente essas diferenças, evidenciando seus respectivos objetos, fundamentos morais e enquadramentos jurídicos, a fim de oferecer um referencial claro para compreender o terreno semântico, político e ético em que se travam as disputas sobre liberdade de expressão e denúncia jornalística.

| Aspecto | Antissemitismo | Antissionismo |

| Objeto da crítica | O povo judeu e sua identidade religiosa. | O Estado de Israel e a ideologia política do sionismo. |

| Fundamento moral | Ódio e discriminação. | Crítica política e ética humanitária. |

| Base jurídica | Crime de racismo (Lei nº 7.716/1989). | Protegido pela liberdade de expressão. |

| Intenção | Hostilizar um grupo. | Denunciar políticas de Estado. |

| Efeito social | Incita a violência. | Amplia o debate público. |

5.

A fronteira entre liberdade de expressão e discurso de ódio representa um dos dilemas mais complexos das democracias contemporâneas. No contexto jurídico e midiático, essa distinção define até onde o direito de manifestar ideias pode coexistir com a proteção da dignidade humana. Embora ambos se situem no campo da linguagem, seus propósitos são diametralmente opostos: a liberdade de expressão busca ampliar o debate público e sustentar a pluralidade de vozes, enquanto o discurso de ódio visa restringi-lo, desumanizando e silenciando grupos.

No caso de Breno Altman, essa distinção é essencial para compreender a inadequação da denúncia que lhe foi imposta, pois sua crítica não incita hostilidade, mas questiona políticas estatais à luz do direito internacional. O quadro a seguir propõe um comparativo sistemático entre essas duas categorias discursivas, esclarecendo seus fundamentos legais, éticos e políticos, de modo a delimitar o alcance da proteção constitucional à crítica jornalística e os contornos legítimos da punição ao discurso discriminatório.

| Critério | Liberdade de Expressão | Discurso de Ódio |

| Natureza | Direito fundamental constitucional. | Abuso da liberdade. |

| Conteúdo | Crítica política ou jornalística. | Incitação à violência. |

| Proteção jurídica | Amparado pela Constituição. | Punível pela Lei nº 7.716/1989. |

| Efeito social | Fomenta o debate. | Promove o medo e a exclusão. |

O caso Breno Altman expõe um dilema central das democracias: o uso da lei penal como instrumento de intimidação política. Juristas e especialistas são unânimes em afirmar que a denúncia carece de base jurídica. O artigo 20 da Lei nº 7.716/1989 exige a intenção de “induzir ou incitar” a discriminação contra um grupo étnico. As declarações de Altman, porém, dirigem-se a um Estado – e não a um povo. Não há tipicidade penal.

Mais grave ainda é o desvio de finalidade: ao invocar a Lei Antirracismo para punir a crítica política, o MPF transforma um instrumento de proteção de minorias em uma ferramenta de censura. O STF e a Corte Interamericana de Direitos Humanos já alertaram para o chamado chilling effect – o medo de falar gerado por ameaças judiciais.

O jornalista exerce função pública garantida pela Constituição: investigar, denunciar e interpretar o poder. Criminalizar essa função é inverter a lógica da democracia. O parecer jurídico recomenda, portanto, a rejeição imediata da denúncia e a reafirmação do precedente Ellwanger (2003), distinguindo a crítica a ideologias do discurso de ódio a povos.

O direito de denunciar é, em si, um ato de cidadania. Quando o Estado tenta silenciá-lo, o problema não é jurídico – é ético e civilizatório.

6.

A história não perdoa o silêncio. Diante da barbárie, o silêncio é sempre uma forma de cumplicidade. Foi isso que Hannah Arendt (1963) identificou ao analisar os julgamentos de Nuremberg: a engrenagem do mal não depende apenas dos algozes visíveis, mas também dos que, por conveniência, escolheram não ver. A passividade moral é o solo fértil sobre o qual germina a violência institucionalizada. Denunciar, portanto, não é um gesto de coragem isolada – é uma forma de resistência coletiva contra a banalização do horror.

No contexto contemporâneo, em que a informação é manipulada e a guerra é narrada em tempo real, o papel do jornalista torna-se ainda mais crucial. O jornalismo autêntico é, antes de tudo, um ato ético de enfrentamento do poder. Ele rompe a lógica da neutralidade covarde e afirma que há momentos em que a imparcialidade é sinônimo de omissão. Denunciar crimes de guerra é uma obrigação moral e humanitária, especialmente quando as evidências são explícitas e os organismos internacionais confirmam a gravidade das violações.

A postura de Breno Altman inscreve-se nesse horizonte ético. Ao chamar de genocídio o que organismos internacionais reconhecem como risco plausível de genocídio, ele não ultrapassa os limites da responsabilidade jornalística – ele os honra. Sua palavra, amparada por documentos oficiais da ONU e da Corte Internacional de Justiça, reflete o compromisso com a verdade factual, não com ideologias. É precisamente por isso que sua denúncia incomoda: porque confronta o poder com aquilo que ele mais teme – o espelho da realidade.

O que se observa, contudo, é um processo de criminalização da denúncia, travestido de zelo jurídico. O Estado, ao tentar silenciar o jornalista, não defende a dignidade de um povo, mas o conforto de uma narrativa. Tal distorção ameaça a essência do Estado Democrático de Direito, pois inverte o papel da lei: em vez de proteger o direito de expressão, ela passa a punir o exercício da consciência.

Nesse sentido, o dever de denunciar crimes de guerra não se restringe ao jornalismo – ele é um imperativo civilizatório. Cada sociedade que tolera a violência em nome da diplomacia, que normaliza o sofrimento em nome da “razão de Estado”, abdica de sua própria humanidade. A omissão institucional, quando travestida de neutralidade, é uma das faces mais sofisticadas da barbárie moderna.

A denúncia, portanto, é mais do que um direito; é um ato de preservação da dignidade humana. O jornalista que se levanta contra o horror cumpre uma função semelhante à do historiador do presente: registra o que o poder deseja apagar. E cada vez que uma voz como a de Breno Altman é silenciada, o jornalismo deixa de ser instrumento de esclarecimento para tornar-se cúmplice do esquecimento.

Denunciar é, em última instância, um exercício de liberdade moral – e liberdade, nesse contexto, é sinônimo de responsabilidade. A voz que nomeia o crime é a mesma que preserva a memória das vítimas e impede que o futuro repita o passado. O dever ético de denunciar crimes de guerra é, portanto, o próprio fundamento da civilização: o compromisso de não permitir que a injustiça se converta em normalidade.

7.

O processo movido contra Breno Altman transcende o campo jurídico: é um ato político com implicações civilizatórias. Ele evidencia a tentativa de reconfigurar os limites do discurso público, criminalizando não o ódio, mas a denúncia. Trata-se, em essência, de um embate entre a verdade como dever ético e o silêncio como estratégia de poder. O que se disputa aqui não é apenas a reputação de um jornalista, mas a própria definição do que significa ser livre em uma democracia.

A denúncia contra Breno Altman representa uma inversão de valores inquietante: transforma o acusador de crimes de guerra em réu, e o aparato estatal em censor das consciências. O gesto de denunciar o genocídio em Gaza – amparado em evidências reconhecidas pela ONU e pela Corte Internacional de Justiça – é reinterpretado como crime, enquanto a destruição real de vidas é empurrada para o campo da ambiguidade diplomática. A justiça, quando se curva ao poder político ou à pressão de grupos organizados, deixa de ser justiça: torna-se instrumento de conveniência.

Essa distorção revela uma fragilidade estrutural das democracias contemporâneas: a dificuldade de conviver com a liberdade que fere o consenso. Em tempos de algoritmos, guerras narrativas e tribunais midiáticos, a palavra dissidente é tratada como ameaça, não como contribuição. Contudo, é precisamente essa palavra – a que incomoda, que desafia, que expõe – que mantém viva a possibilidade de verdade. Como ensinou George Orwell, “o discurso livre é aquele que as pessoas não querem ouvir”.

Ao denunciar o genocídio, Breno Altman não fala por si mesmo, mas em nome de uma ética jornalística que reconhece no silêncio um tipo de cumplicidade. Seu ato é político, mas também moral: dar voz aos que só têm ruínas. Quando o Estado criminaliza essa voz, ele declara guerra à consciência – e a democracia deixa de ser regime de liberdade para tornar-se regime de medo.

A lição que emerge é clara e incômoda: a liberdade de expressão não é testada quando se fala o que todos concordam, mas quando se ousa dizer o que muitos querem calar. O direito de denunciar não é privilégio, é fundamento da ordem democrática e da justiça internacional. Censurá-lo é negar o princípio mais elementar da cidadania: o de resistir ao inaceitável.

Defender Breno Altman, portanto, é defender a própria ideia de República – onde o poder deve ser confrontado e a verdade não precisa pedir licença para existir. Entre o silêncio e a palavra, entre o medo e a consciência, entre o cálculo político e o dever moral, há uma escolha que define épocas inteiras. A história nunca absolveu os que preferiram o silêncio.

*Eduardo S. Vasconcelos, professor e diretor-geral do Instituto Federal Goiano, é doutor em Ciências pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Referências

ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Planalto, 1988.

BUTLER, Judith. What World Is This? A Pandemic Phenomenology. New York: Columbia University Press, 2021.

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Sentença de 2 jul. 2004.

INTERNATIONAL HOLOCAUST REMEMBRANCE ALLIANCE (IHRA). Working Definition of Antisemitism. 2016.

MORIN, Edgar. Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. São Paulo: Cortez, 2002.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Relatório da Comissão de Inquérito sobre o Conflito em Gaza. Genebra, 2025.

REES, Laurence. The Holocaust: A New History. London: Penguin Books, 2017.

SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme. Liberdade de Expressão e Direitos Fundamentais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Brasil). HC 82.424/RS – Caso Ellwanger. Brasília: STF, 2003.

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL. Estatuto de Roma. Roma: ONU, 1998.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

C O N T R I B U A