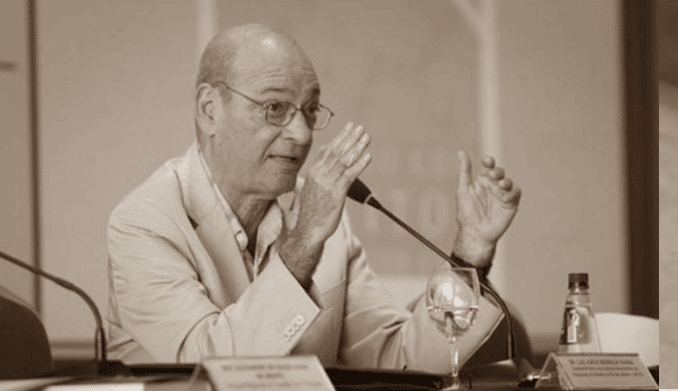

Por ANSELM JAPPE*

Uma sociedade livre de trabalho não estaria necessariamente condenada a não fazer nada. Ela definiria o que é realmente necessário para uma “boa vida”

A preguiça é uma forma de resistência?

Num dos contos dos irmãos Grimm, um grupo de lavradores rivaliza até o grotesco ao descrever sua preguiça: não dobrar as pernas quando uma carroça passa por cima delas, não estender a mão para pegar o pão apesar da fome… E, sobretudo, não cumprir as ordens. De uma forma exagerada, este conto testemunha a resistência popular ao trabalho imposto pelos patrões.

De fato, os conceitos de preguiça e de trabalho só fazem sentido se os relacionarmos entre si. Nas condições pré-modernas, encontramos ritmos de vida em que momentos de intensa atividade, por vezes experimentados como um desafio ou uma excitação agradável, se alternam com longos intervalos em que os indivíduos consomem pouca energia, até o imobilismo. Este modo de vida é facilmente reconstituído quando as condições lhe são favoráveis, como se correspondesse a uma natureza humana. Mas foi rotulado de modo infame como “preguiça” pelos detentores de um modo de produção baseado no trabalho constante – que durante muito tempo foi a sina dos escravos.

Como chegamos até aqui?

A partir do final da Idade Média, o trabalho aumentou muito à escala social: em quantidade, com picos no século XIX, mas também em densidade, ao mesmo tempo em que seu sentido diminuía como resultado da crescente divisão do trabalho industrial – a linha de montagem foi a forma mais extrema disso. Os indivíduos, os grupos sociais e as culturas que não se submetiam por toda vida ao trabalho eram estigmatizados como “preguiçosos”, “parasitas”, “inúteis”, sujeitos a vícios e crimes. Tudo era permitido em relação a eles: “reeducação”, trabalhos forçados, até mesmo o extermínio – os ciganos, por exemplo.

Exaltado na ciência, nas artes, na ideologia e na mentalidade dos séculos XIX e XX, o culto do trabalho era quase unânime, mesmo entre os trabalhadores – o “movimento operário” –, que reprovavam os “burgueses” por serem ociosos. A imposição universal do trabalho produziu, por sua vez, em círculos mais restritos, um “elogio da preguiça”, do qual o panfleto de Paul Lafargue é a expressão mais conhecida – trata-se até hoje de uma leitura agradável e constitui uma provocação útil, sobretudo no seio do marxismo, mesmo que seu alcance teórico seja um pouco sobrestimado. Mas seus limites não residem no suposto fato de que se deveria “trabalhar mesmo assim”…

Qual é o problema então?

É que esta abordagem só conhece a não atividade e o repouso absoluto como alternativas ao trabalho capitalista. Se vivermos como Diógenes em seu barril, seremos levados à ideia de que as máquinas trabalharão em nosso lugar. Esta esperança de automatização nasceu durante os “trinta anos gloriosos” sob o nome de “sociedade do lazer”, que consistia em reduzir o tempo nominal de trabalho com a utopia de poder prescindir quase completamente dele um dia. Nas últimas décadas, os avanços da informática e da robótica renovaram a ideia de que as tecnologias reduziriam o tempo de trabalho a um mínimo… mas o fato é que o domínio do trabalho sobre a vida é mais forte do que nunca!

Num mundo de precariedade permanente e de flexibilidade obrigatória, todas as vidas carregam a marca do trabalho: quer o tenhamos, quer estejamos à procura dele ou em formação para ele. Num passado recente, ainda era possível esquecer o trabalho quando se deixava a fábrica ou o escritório. A esperança de podermos usufruir de um consumo capitalista sem trabalho capitalista, porque os robôs serão nossos trabalhadores e servos, está ultrapassada: além disso, as tecnologias representam cada vez mais uma ameaça, mas nos é proposto que confiemos neles até as nossas atividades intelectuais ou a nossa reprodução biológica. Um mundo totalmente automatizado parece ser um preço muito alto a pagar para escapar do trabalho.

Ainda assim, o horizonte deve ser a superação do trabalho?

A divisão está realmente entre “preguiça” e “trabalho”? Ou talvez entre atividade sensata e atividade insensata? Mesmo as atividades cansativas podem ser agradáveis quando são escolhidas livremente e contêm suas finalidades nelas mesmas: quem gosta de cultivar uma horta não gostaria de receber seus tomates num clique. É a obrigação permanente de trabalhar para viver que dá origem ao desejo oposto de não fazer nada. A preguiça não é a única alternativa ao trabalho. Como bem explica Alastair Hemmens em Nunca trabalhe!, a crítica do trabalho dos últimos dois séculos – minoritária, muitas vezes limitada aos círculos artísticos e boêmios, tendo como ponto alto o “nunca trabalhe” de Guy Debord – não levou verdadeiramente em conta aquilo a que Karl Marx chamou “a dupla natureza do trabalho”: abstrato e concreto.

Na sociedade capitalista, cada trabalho tem um lado concreto que o diferencia dos outros e satisfaz uma necessidade qualquer. Ao mesmo tempo, todos os trabalhos são iguais por sua dimensão “abstrata”: neste caso, é o tempo de trabalho que conta – a dimensão puramente quantitativa que cria o “valor” das mercadorias e que se torna finalmente visível num preço. O mesmo trabalho possui estes dois lados. Mas, na produção capitalista, é a dimensão abstrata que está por cima. E isso é indiferente ao conteúdo, visando apenas seu crescimento quantitativo.

O que conta não é nem a utilidade, nem a qualidade do produto, nem a satisfação do produtor. Os aspectos mais desagradáveis do trabalho, como a exploração, os ritmos frenéticos, a especialização extrema e, muitas vezes, a perda de sentido – trabalha-se por um salário ou uma renda, não por um resultado visível, como ocorria com o camponês ou o artesão – são as consequências deste papel do trabalho na sociedade moderna. É por isso que a grande maioria das profissões não oferece qualquer satisfação, fazendo, em vez disso, sonhar com a preguiça.

Até poderíamos argumentar que há trabalhos pouco agradáveis, mas alguém deve fazê-los assim mesmo; na realidade, a grande maioria dos empregos contemporâneos não são objetivamente necessários, e a humanidade não perderia nada se eles fossem abolidos. Ao mesmo tempo, a sociedade do trabalho impede frequentemente as atividades que não são rentáveis, condenando os indivíduos a uma inatividade indesejada, por exemplo, expulsando camponeses de suas terras, das quais eles já não podem viver, ou impedindo as pessoas que querem ser ativas de acessar os recursos ou as residências, com o pretexto de serem propriedades privadas.

Estamos assistindo à criação de massas cada vez maiores de “supérfluos”, pessoas muitas vezes condenadas a uma preguiça involuntária. Além disso, mesmo as atividades mais nocivas, como a fabricação e venda de armas ou de pesticidas, são consideradas trabalho, ao passo que uma grande parte das atividades domésticas, geralmente realizadas por mulheres, como o cuidado das crianças ou dos idosos, não o são, independentemente de sua utilidade.

Então a categoria “trabalho” é ambígua?

É preciso lembrar que a categoria “trabalho” é uma invenção moderna: nas sociedades anteriores, as atividades produtivas, a reprodução doméstica, os jogos, os rituais e a vida social formavam um continuum. A burguesia capitalista, sobretudo a partir do século XVIII, atribuiu uma nobreza particular às atividades que nomeamos “trabalho”. A palavra “trabalho” não significa originalmente a atividade útil, mas provém do baixo latim tripalium, um instrumento de tortura utilizado para castigar os servos recalcitrantes. O latim labor refere-se ao peso sob o qual cambaleamos, ou seja, à dor física; o alemão Arbeit refere-se à dor e à fadiga.

Em quase todas as culturas, o trabalho foi considerado um sofrimento que se deve limitar ao estritamente necessário para satisfazer necessidades e desejos; só na modernidade capitalista, em que a quantidade de trabalho (próprio ou alheio, do qual se apropria) determina o papel social do indivíduo, é que ele se afirmou como um pilar da vida econômica e social. Com esta valorização moral do esforço, acabamos com a questão da finalidade do trabalho.

Como seria uma sociedade livre desse dogma do trabalho?

Uma sociedade livre de trabalho não estaria necessariamente condenada a não fazer nada. Ela definiria o que é realmente necessário para uma “boa vida”, antes de distribuir as atividades indispensáveis à sua realização. A quantidade de trabalho necessário seria então muito reduzida, o que só é um problema quando o trabalho é uma condição para se poder viver. Numa sociedade um pouco razoável, que já não identifica a felicidade social com a “criação de empregos”, isso significaria ultrapassar a alternativa entre a preguiça e a fadiga inútil.

A renda universal garantida é problemática por várias razões. No entanto, ao abrir a possibilidade de escapar à chantagem do trabalho a todo custo, ela poderia ajudar a romper com a ideologia de que “se uma pessoa não quer trabalhar, ela também não comerá” e, assim, ajudar a inverter a glorificação secular do trabalho. Não em nome da preguiça em si, mas em nome de atividades que têm sentido em si mesmas e que são conscientemente escolhidas.

*Anselm Jappe é professor na Academia de Belas Artes de l’Accademia di belle arti di Roma, na Itália. Autor, entre outros livros, de Crédito à morte: A decomposição do capitalismo e suas críticas (Hedra).

Tradução: Fernando Lima das Neves.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA