Por ELEUTÉRIO F. S. PRADO*

Considerações sobre o que pode surgir das “cinzas da globalização”

Dani Rodrik é um economista e professor renomado que trabalha na Escola de governo da Universidade de Havard. De origem turca, mas radicado nos Estados Unidos onde obteve o seu doutorado, trabalha nos temas da globalização, do crescimento econômico e da economia política administrativa. Recentemente, escreveu um artigo de divulgação em que apresenta a sua crença otimista de que das “cinzas da globalização” – que ele agora chama de hiperglobalização! – “pode surgir uma globalização melhor”.[i] Ora, supõe assim que uma globalização virtuosa possa vir superar uma globalização agora vista como desencaminhada, supostamente viciosa! Será?

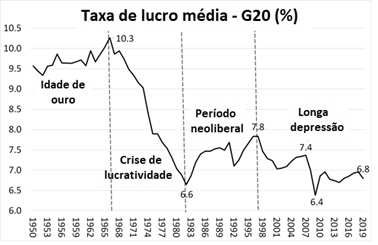

Para encontrar uma resposta para essa dúvida não hiperbólica é preciso olhar seguramente para a história da taxa de lucro mundial do pós-guerra até o presente (apresentada na figura abaixo por meio de uma variável proxy, qual seja ela, a taxa de lucro média dos países do G20). Ela mostra, sem ilusão, que o capitalismo se encontra numa trajetória de declínio em nível global.

Rodrik, porém, prefere não pensar nessa evidência empírica que comprova de algum modo a tese dos economistas clássicos e de Marx sobre a tendência declinante da taxa de lucro. Ora, como ele argumenta em favor de uma “globalização virtuosa” vista como possível? Será que esse momento feliz estaria esperando nas fórmulas abstratas da “melhor teoria” para ser implementada por meio de políticas econômicas “corretas”?

Como se sabe, o processo de mundialização do capital encontra-se travado e mesmo em recuo desde o grande colapso de 2007-2008, fenômeno que decorreu, primeiro, da transformação imanente da acumulação em superacumulação e, depois, numa grande bolha financeira que estourou. Com epicentro nos Estados Unidos, esse terremoto econômico e financeiro – marcado na aparência por um colapso no mercado de título imobiliários – espalhou ondas de choque pelo mundo, gerando assim um baque de dimensões mundiais.

Desse momento em diante, com nunca dantes, a hegemonia do imperialismo norte-americano, que vinha sendo pouco a pouco minada nas últimas décadas, pareceu ameaçada pelo crescimento espantoso e pelas pretensões supremacistas da China. Em consequência, a integração crescente da economia mundial, por meio da terceira onda de globalização iniciada em 1980, foi interrompida por iniciativa de seu principal beneficiário, os Estados Unidos. A cena geopolítica se transformou, pois passou a dominar uma crescente rivalidade industrial, comercial e tecnológica entre esses dois gigantes econômicos.

Iniciou-se, assim, um processo de “desglobalização” cujo andamento futuro é incerto e, portanto, desconhecido, pelo menos em parte. Sabe-se, entretanto, que ele não favorecerá a acumulação de capital nos países centrais que sustentam de algum modo a ordem mundial. Ao contrário, agravará certamente o conflito social e econômico entre as nações do mundo e dentro delas

Dani Rodrik também elenca essa contradição, além de outras que também aponta, como causa interna da reversão da globalização: “a lógica de soma zero de segurança nacional e competição geopolítica era contraditória em relação à lógica de soma positiva da cooperação econômica internacional. Com a ascensão da China como rival geopolítico dos Estados Unidos e com a invasão da Ucrânia pela Rússia, a competição estratégica se reafirmou sobre a economia” – isto é, sobre a lógica da insaciabilidade do capital.

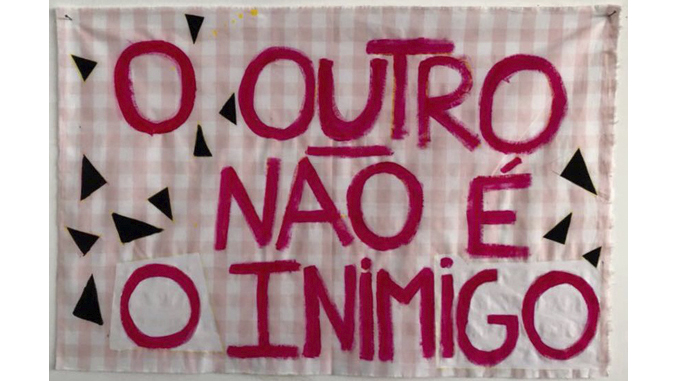

Como economista do desenvolvimento, Dani Rodrik pensa que o processo recente de expansão do capital produziu uma “redistribuição da renda dos perdedores para os vencedores”, como se isso fosse excepcional no capitalismo. Menciona também que esse processo enfraqueceu os Estados diante do poder das grandes empresas transnacionais comerciais, industriais e financeiras. E que, assim, a lógica dos mercados mundiais autonomizados acabou abalando a legitimidade dos governos eleitos nacionalmente, o que abriu também espaço para o avanço do fascismo que sempre medra espontaneamente nas sociedades fundadas na economia capitalista e que cresce e avulta nos momentos de bloqueio e estacamento do processo de acumulação.

Ora, o movimento de contração da globalização, do acirramento dos conflitos imperialistas, está criando agora uma dúvida cruel na cabeça dos economistas que abraçam amorosamente o sistema econômico da relação de capital: as condições de sobrevivência e prosperidade desse sistema vão piorar necessariamente ou poderão, eventualmente, melhorar?

Eis como esse economista vê os cenários futuros: “Com o colapso da hiperglobalização, os cenários para a economia mundial vão de um extremo a outro. O pior resultado, lembrando a década de 1930, seria o recuo dos países (ou grupos de países) para a autossuficiência. Uma possibilidade menos ruim, mas ainda ruim, é a supremacia da geopolítica significar que as guerras comerciais e as sanções econômicas se tornarão uma característica permanente do comércio e das finanças internacionais”.

“O primeiro cenário parece improvável – a economia mundial está mais interdependente do que nunca, e os custos econômicos seriam enormes –, mas com certeza não podemos descartar o segundo. No entanto, também é possível prever um cenário positivo em que conseguimos um equilíbrio melhor entre as prerrogativas do Estado-nação e as exigências de uma economia aberta. Tal reequilíbrio pode permitir prosperidade inclusiva internamente e paz e segurança no exterior”.

Segundo esse autor, essa terceira possibilidade, ainda que difícil, é viável desde que os “formuladores de política consertem os danos causados pela hiperglobalização” em termos de equilíbrio de forças geopolíticas, de repartição da renda, de legitimidade política etc. com o objetivo de obter “prosperidade e justiça”. Belas palavras, belo palavrório. Na esfera da fantasia, como se sabe, é sempre possível suprimir as contradições do mundo real repensando as coisas de um modo irenista, ou seja, em termos de equilíbrio, consenso, cooperação, racionalidade etc.

Voltar, portanto, ao gráfico inicialmente exposto é essencial. Dani Rodrik, entretanto, quer fazer outra volta; ele quer retornar de outro modo às condições do pós-guerra em que as políticas keynesianas pareciam bem-sucedidas em promover o Estado de bem-estar social.

Tal como muitos outros economistas progressistas, acha que é ainda possível reproduzir nas condições atuais algo semelhante ao que ocorreu na “idade de ouro”, ou seja, o padrão de capitalismo que durou de 1945 à meados da década dos anos 1970. Ora, esse capitalismo só foi possível devido às altas taxas de lucro então prevalecentes. O otimista aqui discutido, tal como os outros do “exército de salvação” do capitalismo, acredita, entretanto, na força da política econômica: “se o cenário distópico de fato se concretizar, não será graças às forças sistêmicas… será apenas porque escolhas erradas foram feitas”!

O individualismo metodológico – que põe o indivíduo como sujeito pleno – produz milagres na esfera do pensamento, mas não, evidentemente, no mundo realmente existente. As teorias que abstraem as alienações que afetam os “sujeitos” sociais e suprimem as contradições abundam na corrente principal em que trafega o grosso dos economistas. Estados de equilíbrio e de reequilíbrio possíveis podem ser pensados à vontade por eles como soluções inexistentes para os problemas efetivamente existentes.

Da perspectiva da crítica da economia política, porém, os auges do processo de expansão, assim como as crises e os períodos de estagnação, têm em geral fundamento estrutural. Eis que são gerados pelo próprio processo contraditório de acumulação de capital. Este, como sabe, cria barreiras, tende a superar essas barreiras, para retomar o movimento histórico em que se dá a sua própria ascensão. Em busca de performance melhor, a capacidade de intervenção da política econômica, portanto, é bem limitada – de fato, ela é apenas complementar.

Mas por que agora se pode falar do ocaso do capitalismo? E por que a crença na eficácia da política econômica tem se tornado cada vez, concomitantemente, mais hiperbólica? Como tem argumentado Murray Smith, eis que o capitalismo enfrenta agora barreiras que não pode mais superar.[ii] A resolução das crises de superacumulação requer a destruição física e “moral” (desvalorização) do capital, mas o capitalismo contemporâneo baseado na propriedade coletiva do capital – devido, por exemplo, a enorme importância do capital acionário e dos fundos em geral – não pode mais permitir que ela aconteça. Em consequência, como tem ressaltado Wolfgang Streeck, o capitalismo deixou de conquistar o futuro como no passado e passou apenas a comprar tempo de sobrevivência.

Com o avanço do processo de globalização, muitos eventos associados ao chamado desenvolvimento econômico assumem o caráter de problemas mundiais; entretanto, a capacidade de enfrentá-los continua residindo no nível nacional. Como, por exemplo, enfrentar a poluição dos mares? Como falta coordenação nesse nível e como sobram conflitos de interesses entre as nações – as guerras, por exemplo, continuam a prosperar, sendo incentivadas mesmo pelas grandes potências – nada de importante se faz para solucionar esses problemas, alguns dos quais ameaçam a própria existência da humanidade.

A incapacidade de resolver os problemas que a acumulação de capital tem criado se mostra claramente no imobilismo de fato em relação a crise climática. Conferências mundiais após conferências mundiais criam metas modestas para conter o aquecimento global, porém, mesmo assim, elas não são cumpridas. E este é apenas um aspecto da “ruptura metabólica” crescente entre a intensidade crescente da apropriação da natureza e os fundamentos ecológicos da produção social e da civilização humana.

Mas isso não é tudo, como bem se sabe. A própria ascensão do neofascismo – com a sua carga de desespero existencial que assume a forma de paranoia criminosa – mostra, no cenário político atual, uma incapacidade para enfrentar racionalmente os problemas que avultam. De qualquer modo, o conjunto dessas contradições, insuperáveis no interior do atual modo de produção, sugere, segundo Murray Smith, que a humanidade entrou já na “era do ocaso do capitalismo”. Ou, diz ele, “a sociedade humana encontra meios de criar uma ordem social e econômica mais racional ou a morte lenta do capitalismo vai trazer em seu curso catastrófico a destruição da civilização humana”.

*Eleutério F. S. Prado é professor titular e sênior do Departamento de Economia da USP. Autor, entre outros livros, de Da lógica da crítica da economia política (Ed. Lutas Anticapital).

Notas

[i] Rodrik, Dani. “Uma globalização melhor pode surgir das cinzas da hiperglobalização”. Project Syndicate, 9 de maio de 2022.

[ii] Smith, Murray E. G. Invisible Leviathan: Marx’s law of value in the twilight of capitalism. Haymarket, 2019.